中国是拥有5000年文明延续的古国,其历史大事件一般由正史予以记录。从司马迁的《史记》开始,中国每个朝代都有属于其自身的正史资料,比如西汉的《汉书》,东汉的《后汉书》,唐朝的《旧唐书》《新唐书》,明朝的《明史》等。这些内容丰富,写作手法多元的正史史书构成了中国历史学领域极其著名的,具有学术价值的“二十四史”。不管是历史爱好者,还是专门研究历史学的大学本科生研究生,历史学教授,都会阅读“二十四史”。

然而,明朝之后,中国历史上最后一个专制帝国——清朝的史书就显得与众不同了。我国其他朝代的史书被称为《某书》《某史》,比如《汉书》《后汉书》《明史》,而清朝的史书被称为《清史稿》。

那么,延续了296年的清帝国,其史书为何被称为《清史稿》而不是《清史》呢?这背后到底有哪些鲜为人知的历史事实呢?

上图_ 《清史稿》是中华民国初年由北洋政府设馆编修,赵尔巽(主编)

第一,从名称的本义上看《清史稿》之所以叫《清史稿》,而非《清史》——《清史稿》本身就是清朝历史史书的未定稿件。

要想让《清史稿》成为正式的《清史》,其中间还需要经过复杂而专业的审核校对出版发行工作。但由于1927年,当时政治局势多变,赵尔巽就把还没有完全定稿的清朝历史稿件以《清史稿》的名义对外出版。

由于缺乏校正,《清史稿》中有大量基本历史事实的错误。比如,康熙五年三月胡拜为直隶总督这句话就是历史错误。当时的直隶总督为朱昌祚,并非胡拜。如果要为正规的官修史书出版的《清史》,这种很明显的史实错误是不可能出现的。

上图_ 爱新觉罗·溥仪(1906年2月7日—1967年10月17日),宣统帝,清朝末代皇帝,也是中国历史上最后一个皇帝

第二,民国之后多变的政治局势,决定了清朝历史的编纂过程一波三折,结局不可能圆满。

1912年1月,南京临时政府成立。2月,宣统帝退位。从法统上说,随着民国政府的成立,清朝正式灭亡。随着民国政局的变动,袁世凯就任民国临时大总统迁都北京。在袁世凯民国政府,也就是后来称为的“北洋政府”的支持下,前清朝官员赵尔巽等人主持编纂清朝历史。

然而,在民国军阀混战,内战不断的年代里,清朝历史的编纂一波三折。北洋政府执政期间,国内军阀之间的大战极其频繁,民国政府不断地换“大总统”,国力衰微,经费非常紧张。到了1917年,民国政府给清史的编修费用已经到了毫无着落的程度。缺少了民国的资金支持,赵尔巽等人只能节约资金编写清史。这就在很大程度上影响了清朝历史的编修,导致写出来的清史漏洞百出。

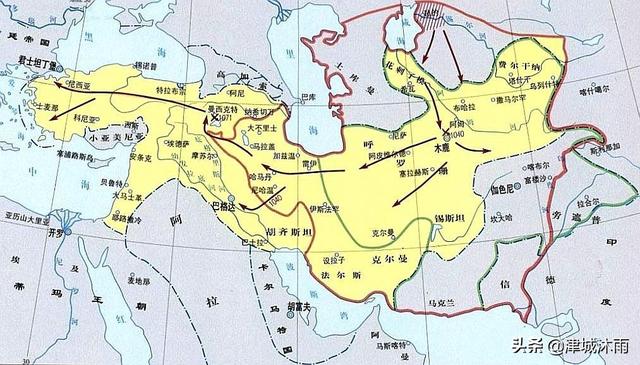

上图_ 北伐战争

民国政局又随着北伐战争的进行发生新的变化。1926年,蒋介石担任北伐军司令,位于广州的国民政府打响了推翻北洋政府的北伐战争。在北伐军的猛烈攻势下,北洋军队节节溃退。

到1927年,北洋政府失败成为定局,随着北洋政府的失败与国民政府的站稳脚跟,赵尔巽是在北洋政府的支持下编修清史,而北洋政府和国民政府在政治上又是对手。在北洋政府支持下编修清史的赵尔巽在对新政府对清史的态度还不了解的情况下,自然不可能将清史的编纂工作持续进行下去。再加上赵尔巽身体每况愈下,清史编纂团队只能将没有校对完成的《清史稿》草草出版发行。

上图_ 赵尔巽(1844年5月23日-1927年9月3日),字公让,号次珊 ,别号无补

第三,《清史稿》自身存在一系列缺陷,达不到正史的条件。

什么是正史?观点严谨,客观公正的史书叫正史。但《清史稿》的观点却和客观公正相距甚远,其表现在以下几个方面:

首先,赵尔巽等人编修的《清史稿》极力美化歌颂清朝,却对清朝后期签订不平等条约的历史事实讳莫如深。

作为中国历史上最后的朝代,清朝对中国历史的贡献是极其巨大的。清朝入关取代明朝的腐朽统治,在客观上顺应了历史的潮流进步。康熙、雍正到乾隆时期,清朝不断地发动捍卫祖国统一和反对外敌侵略的战争,平定准格尔部叛乱,设立驻藏大臣,击败俄军对黑龙江地区的入侵,派出施琅统一台湾。这一系列的军事行动在很大程度上维护了我国多民族国家的统一和领土完整,应该予以历史的高度评价。清朝编纂的《四库全书》为历史文化领域的巨大贡献,雍正时期的改革“滋生人丁永不加赋”在我国经济发展史上具有划时代的意义,使得中国人口在清朝呈现爆炸式的增长。清朝对东北地区的开发发展了东北经济,促进了东北和关内的联系。

然而,到了1840年以后,随着清朝走向衰落,清政府和国外签订了一系列不平等条约。对于这些“负能量”的事情,赵尔巽等人闭口不谈,却极力地夸赞清朝的历史贡献,这不符合一个历史学者对历史学的基本态度——客观公正,实事求是。

上图_ 《四库全书》全称《钦定四库全书》 ,是清代乾隆时期编修的大型丛书

其次,《清史稿》缺乏最基本的”立“:既然民国已经成立,清史编纂者就得以民国为正朔编纂清史,但《清史稿》却无法做到这一点,站在新政权的立场写前朝历史。

中国历史,改朝换代是很常见的事情。新朝代给旧朝代修历史也是很常见的事情。一般来说,新朝代给旧朝代修历史,都会为新朝代为正朔修历史,体现新政权取代旧政权的合法性。唐朝修《隋书》,宋朝修《新唐书》,明朝修《元史》,清朝修《明史》,都是站在新政权的立场,以尽量客观的角度公正评价历史。如果否定新政权而评价前朝,这些正史在新政权统治下也不可能出版。

上图_ 张廷玉负责编著的《明史》

而《清史稿》却违背了以新政权为正统修历史的根本原则,其对于民国成立过程中的大事件,要么不写,要么一笔带过。对于民国纪年,采用了干支纪年的手段。这种无法做到以新政权为正统修历史为原则的史书,自然在新政权无法用正规《清史》的名义对外出版。

到了1927年,民国政局变动,在无法将民国作为正统又摸不清国民政府对清史编纂态度的前提下,清史编纂也就没法进行下去,赵尔巽团队编修的史书自然无法以正史《清史》为名称对外出版。

到了1930年,国民政府一度封禁了《清史稿》,其对清史研究的审核更加严格仔细。在这样的环境中,清朝历史编修工作自然无法正常进行。

作者:军事帅哥 校正/编辑:莉莉丝

参考资料:

【1】《众声喧哗•民国初年的清史热》 蔡炯昊 四川大学历史文化学院

【2】《二十四史选读攻略》 《国家人文历史》杂志

文字由历史大学堂团队创作,配图源于网络版权归原作者所有

,