作者:何治军

与朋友闲谈,朋友开玩笑,说他是“目不识丁”,大家呵呵一笑就过去了。笔者却认真起来,想研究一下,“目不识丁”为什么叫眼睛不认识“丁”?渊源何在?

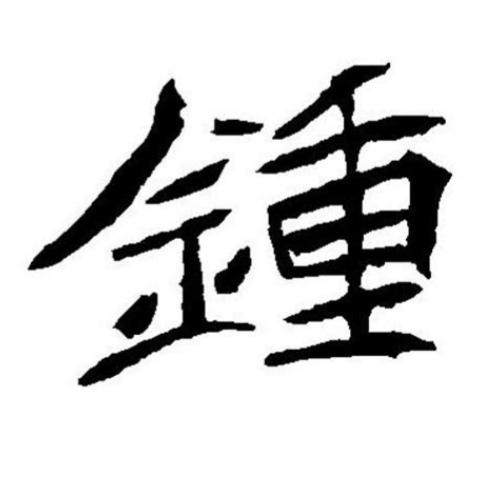

成语“目不识丁”(mùbùshídīng),指连一个字也不认得,形容人不识字或没有学问。为什么说连一个字也不认得要叫目不识丁呢?宋代学者洪迈、孔平仲说,因为篆文“丁”与“个”相似,所以就把“目不识个”误读为“目不识丁”了,这里“丁”应该是“个”。

但有学者反问:为什么不说一个“天”字或“人”字呢?篆文“丁”和“天”、“人”不也很相似吗?

其实,笔者认为,这里用“丁”字是因为“丁”字的笔划比较简单,所以说连一个这么简单的字都不认得,就叫“目不识丁”。当然“天”和“人”甚至还有“一”等字也很简单,但因为最初出处说的就是“像丁这样简单的字”的意思,这里的“丁”其实不是实指“丁”这个字,而是说“丁”一样很简单的字的意思,丁一样简单的字都不认识,当然是“目不识丁”了。这个意思,流传千余年,变成了习惯,大家也完全懂得了这成语的含义,就成了一种“约定俗成”了。

“目不识丁”这个成语出自《旧唐书》里的《张弘靖传》。根据史书记录,这里还有一个故事,我想讲一讲这个故事:

那是公元821年,大唐帝国刚刚经历了安史之乱,进入晚期,已经不像盛唐时期那样繁荣强大。那时,强藩林立,军阀割据,各藩镇互相勾结,贿赂廷臣,呼应为乱,朝廷束手无策。宰相崔植、杜元颖不知兵机,亦无远略,认为两河地区已经平定,于是调毫无政治经验的张弘靖接替刘总任卢龙节度使,卢龙节度使相当于现在的河北一带地区的军政首长。“目不识丁”的故事,正是发生在张弘靖处置幽州、卢龙事变的时候。

张弘靖到幽州时,当地老百姓不分男女老幼,夹道观看。当时的幽州,也就是现在的河北、北京地区实际是边关。那时的边关将士,不论寒暑,不论是官长士卒,平时出行都是或骑马或步行,“无张盖安舆之别”,就是说,从来没有谁乘坐妇女、老人乘坐的那种小车的。但张弘靖长期在京城那种富贵的环境中生活,不知道是不是不清楚这一情况,竟然乘坐轿子行进在三军之中,这样“骄奢”的行为令当地军民非常惊骇。

面对当地军民人等的纷纷议论,张弘靖不从自身找原因,竟然认为,这是当地老百姓不懂得敬畏领导的“陋俗”。张弘靖说,这是安史之乱从幽州开始的原因,根子上是叛乱的首恶安绿山,必须从根子上抓起。于是,张弘靖下令,挖了安绿山的坟墓,毁了安绿山的棺柩。对张弘靖的这一行为,当地老百姓很是失望。

而张弘靖的手下韦雍、张宗厚等人,轻率放肆,嗜酒成性,经常在深夜酗酒以后,醉醺醺地在大街高举火烛,吵吵闹闹,酗酒滋事,骚扰百姓,老百姓不胜其扰。

韦雍等人还多次斥责、责骂吏员和士卒,说他们是叛党。韦雍对士兵们说:“今天下无事,汝辈挽得两石力弓,不如识一丁字。”“石”字在这里是计量单位,一石是120斤,而“丁”字是笔划简单的字,韦雍等人的意思是说,现在天下太平无事了,你们这些人就是能拉得开200多斤力量的弓箭也没有什么用处,还不如一个认识最简单的丁字的人呢!

韦雍此言,对幽州士兵们这一职业军人的职业和地位是极端的不尊重,这正是那个时代重文轻武的官场主流观点,这与幽州一带长久以来的尚武之风是如此的格格不入。士兵们闻言群情激愤,对他们这些从朝廷空降下来的官员非常不满,甚至生出愤恨。

这时,又发生了克扣军饷的事情。张弘靖初到幽州时,其前任节度使刘总将100万贯钱赏赐军士,但张弘靖却扣留了20万贯钱,留为军府杂用。

古时通常情况下的1贯钱或1吊钱就是1000文。以目前的去壳大米2元/市斤计算,安史之乱前的一枚“开元通宝”,约能购买大米0.57市斤,1文钱约等于1元人民币,1贯钱=1000元人民币。安史之乱后,一文钱约等于人民币1角,1贯钱=100元人民币。按照安史之乱前的钱价换算,张弘靖是将刘总留下的相当于人民币10个亿的军饷扣留了2亿。即使按照安史之乱后的钱价换算,张弘靖也是将刘总留下的相当于人民币1个亿的军饷扣留了2千万。

大唐的军府相当于现在的军区,就是说,张弘靖将至少2千万的军饷扣留了,给自己的军区司令部使用。

这一举措,引起士兵们极大的怨言。韦雍出行,一个小将策马过来,冲击其前导,拦路责问。韦雍命将小将从马上拽下,当街杖责,就是在大街上当众用刑棍打屁股。幽州士兵们不服,韦雍报告给张弘靖,张弘靖命令军虞候(也就是军队的监察官)严厉处分不服的士兵。

这不啻为一个信号:任何幽州兵士均有可能被新来的权力集团以不可预料的理由整治,这是整个军队最不希望看到,也是最感到恐怖的。这种恐怖,使得他们不去考虑幽州已经归顺中央政府的现状,不顾可能随之而来的中央政府的讨伐,不顾身家性命可能葬送在新的节度使手里的危险,铤而走险,发动兵变。

当夜,士卒连营呼噪,将校不能制,遂攻入府舍,掠夺张弘靖家中的货财、妇女,囚其于蓟门馆,杀幕僚韦雍、张宗元、崔仲卿、郑埙、都虞侯刘操、押牙张抱元等人。

韦雍的妻子萧氏在韦雍被杀时挺身而出,痛斥幽州暴乱士卒的行为,也被兵卒砍断手臂而死。有个叫张彻的官员出差才回来,兵变士卒认为他没有过错,不想加害他。张彻找到囚禁张弘靖的蓟门馆,大骂兵变士卒,也被乱兵所杀。

后来,兵变士卒又后悔了,认为军中不可一日不帅,于是三番五次到蓟门馆同张弘靖谈判,请张弘靖出来,继续当他的节度使,继续当他的藩帅,只要原谅他们,他们愿意痛改前非。但双方都没有谈拢,兵变士卒就觉得张弘靖是不可能原谅他们了,就拥戴朱洄为兵马留后,代行节度使职务,朱洄辞以年老,推荐儿子朱克融继位,大家表示同意。

后来,朝廷无可奈何,只好贬张弘靖为吉州刺史,加授朱克融为检校左散骑常侍,授以符节。朱克融夺得幽州后,拥兵自重,强逼、恫吓朝廷赏赐,与其他节度使争夺地盘,派兵焚掠,互相袭取。

一直到826年5月,幽州军乱,将士杀朱克融及其子朱延龄,另立其子朱延嗣为卢龙节度使,但朱延嗣为人凶暴,不恤将士,很快就为都知兵马使李载义所杀,并诛灭其家族。

“目不识丁”的故事,说的实际是地方官员对一起“群体事件”的处置不当,最后引起连锁反应,造成动乱。此后,中央集权更为消弱,地方割据势力更为强大,藩镇之间战乱不休,人民流离失所,哀鸿遍野,最后的结果是大唐帝国在此起彼伏的农民起义中衰亡、覆灭。

头条号“网事圈”,说精彩的人生故事!

,