潮博中心的非遗展示融入了科技元素。

汕头首家非遗体验馆开门迎客。

国家级项目14个,省级项目51个,市级以上项目160个;国家级传承人5人,省级传承人56人,市级以上传承人219人……这组抢眼的数字,正是汕头最新亮出的非物质文化遗产(下称“非遗”)家底。

6月11日是我国的“文化和自然遗产日”,汕头开展为期9天的非遗宣传展示系列活动,通过非遗项目展示展演和巡游、美食类非遗集市、非遗购物节和大师精品拍卖、潮剧和潮乐展演、非遗讲坛、非遗法宣传等12项活动,向外界展现近年来非遗保护工作的成绩。

作为历史悠久、民俗文化丰富的文化之乡,汕头非遗品类丰富、形态多样。自2006年4个项目入选第一批国家级非遗代表性项目名录以来,汕头不断完善非遗名录体系和传承人体系,逐步建立了机构、队伍、投入等保障机制。多方合力保护传承,不仅让非遗“活起来”,也让其成为助力汕头打造区域文化高地的城市文脉传承。

文/图 南方日报记者 杨立轩 通讯员 王秀楠

保护

修缮百年街区

保留历史风貌

建于上世纪二三十年代的汕头小公园开埠区,是全国34个开埠城市中唯一保存较为完整的开埠区。走进这里,连排林立的骑楼群中西合璧,相当壮观,俨如一座没有围墙的博物馆。

但曾几何时,这些雕梁画栋的骑楼群,也一度是摇摇欲坠的斑驳危房。修缮古建筑,便成了一件与时间赛跑的事。

2016年,汕头启动小公园开埠区修复改造试点工作,以西堤路31号—57号(单号门牌)多栋骑楼作为试点建筑。要如何实现修旧如旧,不仅考验着修缮团队的功底,也关系到后续片区改造项目能否顺利推进。

最终,这一重任落到了年过七旬的纪传英身上。

在此之前,纪传英用大半辈子与古建筑打交道,他将古建营造技艺带出汕头,走向世界各地。其中,由他主导的新加坡粤海清庙项目,曾获得“联合国教科文组织亚太文化资产保存优异奖”、新加坡政府“旧建筑修复工程奖”等荣誉。

然而回到小公园项目,纪传英还是面临着不少新的挑战。建筑破损严重、灰塑风化脱落、没有现成图纸等棘手问题,就摆到了纪传英团队面前。

“我们翻找了大量的相关历史照片和材料,充分考虑建筑特点,坚持对原形制、原工艺、原材料进行深入研究,使用了包括贝灰、河砂、糯米、红糖等传统材料,力求在修复过程中尽量保持建筑的原汁原味,最大限度保留古建筑的历史信息。”纪传英说,为做到修旧如旧,雕刻师傅们根据原先留存的图案框架,推测出原先的图案,进行手工描绘;从骑楼屋顶、窗台四周到支柱顶端的各种灰塑装饰物,工程方都进行了全部保留和修复,细致程度达到雕塑不增一花一草、屋内不少一梁一柱。

“古建筑是让人记住乡愁的重要因素,它承载着特定历史时期的文化内涵和社会历史。”纪传英说,他一直坚持把古建筑上的每个细节当作有着悠久历史的文化载体去对待,在不改变古建筑现状的前提下最大限度地保持其原貌。

纪传英团队还运用了不少新材料和新技术去还原骑楼的历史风貌。例如南生百货大楼外立面的修缮,其中的彩色玻璃就是按照原来的老工艺去定制。为了解决骑楼墙体软塌的困难,团队加上了水泥、黏合剂等新材料增强墙体耐久性,并通过上色的特殊处理让建筑得以恢复原貌。

从试点建筑开始,短短4年间,纪传英团队逐步完成对小公园开埠区7条街共4.7万平方米的古建筑群修缮工作,留住了海内外潮人乡愁的同时,确保了工程安全。

而这样的传统技艺,也得到了社会的认可和保护。2016年,潮汕古建筑营造技艺被列入汕头市龙湖区第五批非遗项目,之后一路晋级,并于2021年入选国家级非遗项目。作为代表性传承人的纪传英,目前仍活跃在古建筑修缮领域,同时还授徒传艺,让年轻一代更多地了解传统建筑,了解古建筑文化。

传承

从潮剧到美食 让非遗放光彩

从区级非遗项目到国家级非遗项目,潮汕古建筑营造技艺在短短5年间迎来了高光时刻,这也是汕头开展非遗保护传承工作的一个缩影。

近年来,汕头以非遗保护、平台建设、法制建设、潮剧潮乐建设、宣传推广为重点,全面构建非遗保护传承体系。进一步完善国家、省、市、区(县)四级非遗名录体系和传承人体系,推动非遗保护传承基地、非遗生产性保护示范基地等平台建设。同时,坚持在提高中保护的理念,建设一批非遗专题展示馆、博物馆、传习所。

今年5月,汕头市12个项目新列入第八批省级非遗名录,58个项目新列入第七批市级非遗名录。至此,汕头市级以上非遗项目达到160项,全面涵盖非物质文化遗产十大类别。

在汕头老城区外马路,汕头市非遗展示馆设立在此。走进馆内,每一处布置摆设几乎都还原了潮汕人熟悉的场景。以潮式粿品制作为例,场景内就包括了灶台等原始工具,让人仿佛置身于那段历史岁月。据了解,该非遗展示馆于2014年列入汕头“十大民生工程”,在原有展厅的基础上扩建并于次年开放。

被誉为“南国奇葩”的潮剧,多年来创作生产了一大批优秀创新剧目,培育了一批潮剧新秀和国家级梅花奖演员。2016年,广东潮剧院潮剧保护传承基地建成使用;2017年,老妈宫戏台揭幕,成为汕头市传统戏剧展演的重要场所。

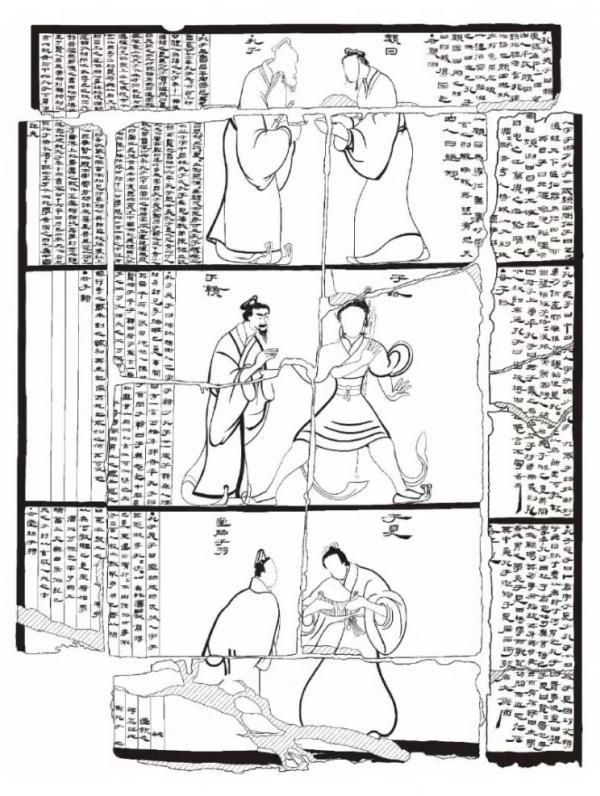

汕头的传统技艺和美术非遗项目,更是中华优秀传统文化中的闪光点。剪纸、抽纱、珠绣、木雕、石雕、嵌瓷、内画、金漆画、陶瓷微书等工艺美术体现了巧夺天工的美学技艺。2019年,汕头市潮汕文艺人才一条街启用,首批设立7个大师工作室,集体验互动、展示和销售于一体,成为展示优秀传统文化的重要窗口。

结合非遗保护实际,汕头还先后出台了《汕头市非物质文化遗产保护传承扶持办法》和《关于促进潮剧传承发展的实施意见》,一批潮剧艺术精品多次荣获国家级和省级大奖。同时,办好每年一度的“文化遗产日”非遗系列活动,积极组织非遗项目参加中国非遗博览会等国内展演展示活动,让非遗绽放出更加迷人的光彩。

2021年,在《“四海同春”2021全球华侨华人春节大联欢》节目中,鱼饭、牛肉丸、蚝烙、卤鹅、粿品、英歌舞等一一亮相,让汕头非遗美食和民俗文化向全国观众展示。

共享

融入现代元素

走进百姓生活

非遗项目有了保护之后,如何更好地传承,也是许多非遗工作者考虑的现实问题。

作为民间艺术,非遗的精髓在于传统手工技艺,但部分类别制作繁复、利润低、市场小,导致项目陷入日渐式微、非遗传承人“人走艺失”的传承困境。

“要把非遗保护传承工作做好,首先要让传承人过好生活,让更多的群众接触非遗、了解非遗。”汕头市文化馆副馆长陈少冰记得一个细节,多年前他与一名非遗传承人参加宣传推广活动,当新闻媒体进行采访时,原本对技艺了如指掌的非遗传承人竟没能完全表述制作过程。

“很多非遗传承人一辈子都潜心研究技艺和创作生产,不擅长将这种传统文化推广出去。”陈少冰认为,要推广传承非遗,没有人能比非遗传承人更加了解项目的核心。

于是自2017年起,汕头市文化馆在全国率先推出“非遗讲坛”,邀请非遗传承人现身授课,将非遗知识传递给大众。截至目前,“非遗讲坛”已连续举办了54期,吸引现场观众超过5000人次,通过网络直播观看人数超12万人次。

有了优秀的讲师,如何吸引更多群众参与和体验,让非遗走进百姓生活,就成了非遗传承的下一步工作。

为此,汕头市文化馆又先后开展“工夫茶沙龙”“我是非遗小小传承人”“非遗集市”等活动,通过文化交流、专业培训、文创集市等形式,为非遗文化传播搭建互动平台。

陈少冰表示,近年来,汕头市文化馆还开展“非遗进校园”“非遗进课堂”“非遗进社区”等活动近300场,未来将计划“非遗进高校”,让即将踏入社会的大学生了解传统艺术,为非遗项目的发展拓展更多的可能性。

这番保护传承和创意创新的探索行动,拓展了非遗项目的生存发展空间,也为汕头市文化馆带来更多的关注度。

2015年该馆被评为国家一级文化馆,2018年获“全国非物质文化遗产保护工作先进集体”“汕头市文明单位”等殊荣。同时,还先后被命名为汕头市爱国主义教育基地、汕头市华侨华人文化交流基地、汕头市统一战线同心驿站、汕头市海外联谊会文化驿站、汕头市社会科学普及基地等。

“非遗项目申报后,如何长久活下去、真正活起来,是我们在保护传承工作上的一个考题。”陈少冰表示,接下来该馆将继续创新推广传承方式,探索与现代科技结合,推动非遗融入现代生活,实现人民共享。

目前汕头有42个市级非遗保护传承基地,10个省级非遗保护传承基地

10个市级非遗生产性保护示范基地

2个省级非遗生产性保护示范基地

6个市级非遗研究基地, 3个省级非遗研究基地

3个市级非遗工作站, 1个省级非遗工作站

1个省级文化生态保护实验区

一线走访

首家非遗体验馆

落户小公园

要数汕头当前最热门的旅游目的地,小公园无疑是其中之一。而在这里,非遗的保护传承近年来也有了新的落脚点。

在小公园开埠区安平路三十七号和三十九号,汕头首家非物质文化遗产体验馆开门迎客。走进馆内,琳琅满目的非遗作品,小巧精致的文创产品,现场授课的非遗传承人,无一不诠释着“让非遗活起来”的传承行动,也让文旅融合有着全新的探索。

值得一提的是,位于潮汕历史文化博览中心的潮汕非物质文化遗产展示馆,自去年10月开放后也成了汕头的网红打卡点。该馆集中展示了汕头、潮州和揭阳三市的代表性非遗项目,规模位居广东省前列。

让到访者享受沉浸式非遗体验

“北方的剪纸大多剪成窗花贴窗户上,汕头的剪纸更加精细,还能像艺术品一样摆在家里欣赏。”在汕头非物质文化遗产体验馆一楼,剪纸区域吸引着游客王先生的驻足观看。巨幅剪纸壁挂、融入工夫茶元素的剪纸小挂件……对于第一次看到潮汕剪纸的王先生来说,每一件作品的技艺都让他大为惊叹。

除了剪纸,该体验馆还设置了潮州金漆木雕、印章镌刻技艺、瓶内画、潮绣等14个潮汕非遗项目展示区。展示区旁设置体验区,市民群众可现场体验潮汕的非遗技艺。其中,精美小巧的潮剧盔头、120多年历史的汕头印章镌刻技艺,都吸引着不少市民游客围观。

在非遗体验馆二楼,市民群众正体验潮绣技艺的魅力。坚守潮绣珠绣技艺的人非常少,潮绣珠绣非遗传承人洪裕静默默坚守这项技艺已有40多年。

体验馆三楼是展示和体验有中国古代茶文化“活化石”美誉的国家级“非物质文化遗产”潮汕工夫茶。在精致优雅的茶空间,茶艺师一双妙手不急不缓,向人们展示开水热罐、壶盖刮沫、淋盖追热、关公巡城、韩信点兵等多个环节组成的潮汕工夫茶冲泡技艺

不仅可动手体验,市民游客在这里还能品尝美食味道。

作为潮汕文化的一种象征,佛手是观赏、药食两用的名贵药材,具有疏肝理气、保健养生的功效。在该体验馆,市民游客可品尝到新鲜佛手搭配柠檬制作的饮品,体验一回地道的潮汕味道。

让非遗作品有更好的推广平台,让每一名到访者享受沉浸式的非遗体验,正是汕头非物质文化遗产体验馆设立的初衷。

据介绍,该体验馆设立在人气街区小公园,通过优秀作品展示和市民游客对非遗技艺的体验活动,为非遗文化传播和传承开启了一种全新的方式。同时,将非遗文化赋能文旅融合和小公园开埠区的保育活化工作,让更多市民、海内外游客领略汕头非遗的独特魅力。

多媒体技术让非遗“活起来”

走出小公园,非遗保护传承的步伐一路延伸。

位于汕头市濠江区潮汕历史文化博览中心,去年10月迎来了全新的潮汕非物质文化遗产展示馆。与小公园的非遗体验馆不同,该馆展出的非遗项目数量更多,范围更广,涵盖汕头、潮州和揭阳三市的代表性非遗项目,规模位居广东省前列。

潮汕非物质文化遗产展示馆共分为12个特色展区,是展现潮汕悠久历史文化和深厚人文底蕴的窗口。在这里,楼层空间挑高从近5米上升到7米,上跃式建筑空间可以满足非遗项目的展示陈列。展馆有龙舟模型、照壁、祠堂、潮汕民居等实物,从民俗、文化、建筑、人物、生活环境等不同角度,对潮汕的区域形象进行刻画和展现。

值得一提的是,馆内每一处设计与布置都颇费心思,融会古今,虚实结合。其中,更使用各种大型现代装置来展示潮汕非遗项目,动态的音像光影让人仿佛身临其境,亲身体验非遗项目的保护与传承。

记者走访看到,不少市民近距离观看非遗项目潮剧的各种服饰、袍服的潮绣、冠帽的制作,还在潮剧戏服试穿戴系统前,挑选自己喜欢的角色,穿上冠帽袍服,打卡发上朋友圈。

据了解,馆内部分非遗项目运用了多媒体AR增强技术,通过对视频、音频、动画、图片、文字等媒体加以组合应用,生动、形象、准确地反映和展示,促进观众视觉、听觉及其他感官和行为的配合,创造崭新的参观体验。

“这样的现代科技体验,让年轻人更直观地了解非遗。”从广州来汕头游玩的林小姐,特意安排了半天时间体验潮汕历史文化博览中心。她说,很多年轻人对非遗的技艺和精髓并不是很了解,大多是通过父母或书本获知。通过这种科技感十足的体验方式,能让非遗变得更加有趣、更加年轻化,也更接近年轻人,有利于年轻的一代重视并保护传承。

,