朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。

旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。

南京秦淮河畔的乌衣巷,因为刘禹锡的这首诗名气大增,吸引了无数游客前往。“王”指王导,“谢”指谢安,代表了琅琊王氏和陈郡谢氏两大家族。乌衣巷见证了六朝时期这两大名门望族的盛衰浮沉。

了解这两大家族之前我们先要知道魏晋时期突出的门阀政治特点——官员的选拔以门第为标准,而且可以世袭,平民出身的人很难获得参与治理国家的机会。由此也就不难理解这种家族式的发展了。

琅琊王氏,是长期生活于琅琊郡临沂县的王姓望族,发展于魏、西晋,兴盛于东晋,隋唐时期逐渐没落。几百年来培养出无数的政治家、书法家和诗人等名人大家,其中最令我们耳熟能详的莫过于东晋书法家王羲之(303——361,存异)。

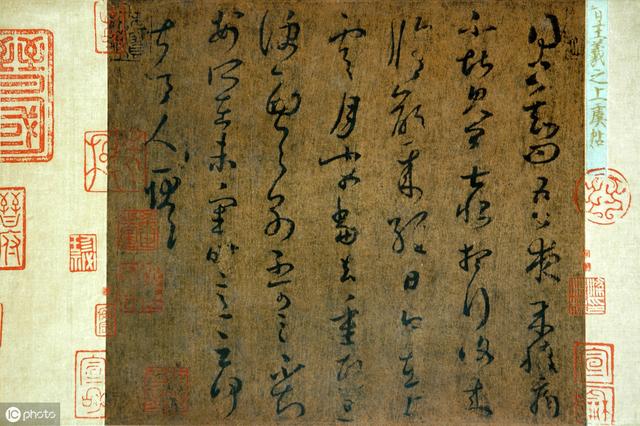

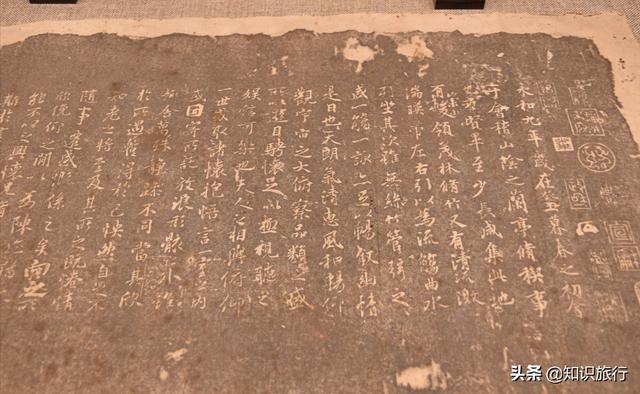

兰亭集序

1、王羲之的《兰亭集序》被称为天下第一行书:永和九年,岁在癸丑,暮春之初会与会稽山阴之兰亭,修禊事也......笔法出神入化、文采流畅如水,古往今来引无数习书之人倾心爱慕、争相临摹。

2、《乌衣巷》诗中出现的王导(276—339)是东晋的开国功臣,以他为首的王氏家族辅佐司马睿将都城南迁至建康(今南京),建立东晋政权。王导与其兄王敦一内一外辅佐朝廷,位高权重,朝中一半以上的官员是王家或者与王家相关的人,形成了“王与马,共天下”的格局。

3、小学四年级语文上册收录了一首《王戎不取道旁李》:

王戎七岁,尝与诸小儿游。看道边李树多子折枝,诸儿竞走取之,唯戎不动。人问之,答曰:“树在道边而多子,此必苦李。”取之,信然。

文中的王戎(234—305),便出身琅琊王氏,是三国两晋时期的名士。

4、另外,之前我在一篇写拙政园的文章中有提到:蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽。这句诗选自南北朝诗人王籍的《入若耶溪》,他同样出身琅琊王氏。

琅琊王氏家族的名人志士还有很多,不再一一解说。

接下来我们看一下陈郡谢氏。

“王谢”是当时名门望族的代名词,但谢氏的影响力比王氏稍差,排在其后。

1、诗中出现的谢安(320——385),因著名的淝水之战而名声大振。在这场战役中,谢安作为东晋一方的总指挥,其侄谢玄为先锋,以八万兵力打败了拥有百万军队的前秦,为东晋赢得数十年的和平。

王羲之作《兰亭集序》时,与众人“修禊事也”,其中就有谢安。

初中语文课本中收录有《世说新语·咏雪》:

谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”

兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”兄女曰:“未若柳絮因风起。”公大笑乐。即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。

其中的谢太傅便是谢安。作诗“未若柳絮因风起”的女子是谢安大哥谢无奕的女儿,她也是王羲之二儿子王凝之的妻子。

2、此外,还有我们熟悉的南朝诗人谢灵运(385——433)和谢脁(464——499)。

谢灵运是山水诗的开创者,代表作有《登池上楼》。坦白讲,有点晦涩难懂。

关于谢脁,有多少人跟我一样,“先闻谢朓楼,后知有谢脁”——《宣州谢朓楼饯别校书叔云》、《秋登宣城谢脁北楼》。也许是李白带火了谢脁吧。

秦淮河

隋唐时期,科举制度兴起发展,士族大家逐渐没落。

不管是科举制度,还是乌衣巷的王谢家族,你都可以在南京的秦淮河畔获得更多的了解。

,