翟直碑

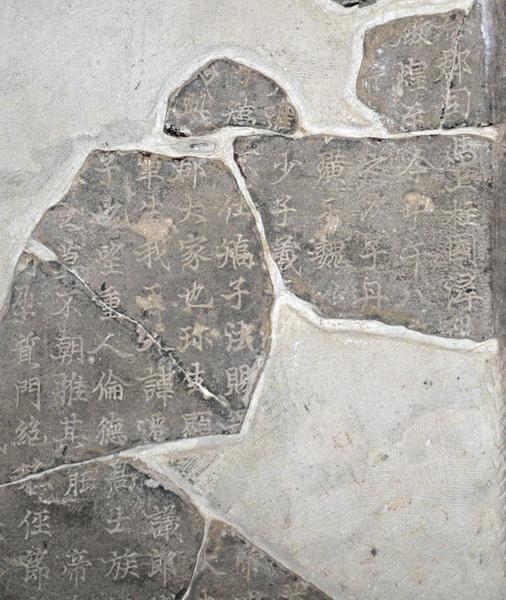

1963年,敦煌文物研究所的工作人员在清理发掘莫高窟第98窟窟前遗址时,发现了一堆石碑碎块。随后,经贺世哲先生拼合,敦煌文物研究所将这堆碎块分碑阳和碑阴分别复原成两块石碑。这两块石碑长均为96厘米、宽均为61厘米,馆藏号为Z01112、Z01113。该碑是以翟通为代表的翟氏家族营建莫高窟第220窟的造窟功德碑。

现存《碑记》首行“……(上缺,字数不详)吾郡司马上柱国浔阳囗囗囗囗囗囗碑记。嗣子囗囗囗囗囗囗阳郡景从公撰”,参考圣历元年(698)《大周囗囗囗囗囗(沙州效谷府)校尉上柱国李君修慈悲佛龛碑并序》、大历十一年(776)《大唐陇西李府君修功德碑记》等碑记的名称,可将Z01112、Z01113号碑定名为《大唐伊吾郡司马上柱国浔阳翟府君修功德碑》。因该碑是以翟直的名义而立,故简称《翟直碑》。《碑记》首行还有撰者名字,知该碑由翟直之子翟景从撰写。

《翟直碑》碑阳(Z01112)为功德记,主要由二个部分组成:

第一部分序列了立碑者翟直一族的世系关系。他们自称是尧帝次子丹仲的后裔,先祖有魏相翟璜、汉丞相翟方进、反莽义士翟义、浔阳望族翟汤、翟庄、翟矫、翟法赐、西秦相国翟勍、翟珍、翟显等。但通过辨析可知,敦煌浔阳翟氏家族和上蔡翟氏家族本为同一大家族。他们自称的“浔阳”郡望和“上蔡”郡望都非实望,而纯属附会和冒引。他们原本是丁零人,后来从贝加尔湖一带南下,与鲜卑人融合在一起,构成乞伏鲜卑部落。这支部落经多次迁移至陇西一带,又通过频繁的战争兼并,融合了活动于陇西一带的其他鲜卑部落和当地的羌等族,最后形成乞伏鲜卑联盟。这个乞伏鲜卑联盟后来建立西秦政权。翟氏遂成为西秦政权的核心力量。随着翟氏政治势力的增强,他们逐渐发展为陇西当地的“大家”。北朝时期,一位陇西翟氏因“从官流沙”而子孙世居敦煌。

第二部分记述了兴建第220窟的主要功德主的情况。从记述可知,第220窟的创建者有三人,即“敦煌郡博士”翟通、“汉司空十囗代”翟某和大云寺僧道弘。但前二人未及峻工即辞世,后有翟通之子,时摄伊吾郡司马的翟直继挑重任,最终组织家人完成了营建事业。

《翟直碑》碑阴(Z01113)为佛像和供养人,分上下4排。第1排为佛像画;第2至4排是供养人画像及题名。就供养人画像来说,第2、3排是翟直的兄弟辈;第4排是翟直的子侄辈。从碑阴“堂兄昭武校尉、金城镇将、上柱国英口”、“口骑将军武威洪池府果毅都尉……”、“弟陪戎校尉、上柱国……”等供养人题记来看,时至初唐,已有不少翟氏在军界担任重要职位,这也预示着翟氏家族的稳步兴起。

虽然依据第220窟甬道南壁的《检家谱》所记,第220窟完工于龙朔二年(662),但作为第220窟的造窟功德碑——《翟直碑》的撰立却相对很晚,学界一致认为是天宝十三载(754)撰立。因为《碑记》第二行云:“……汉置敦煌,至今甲午八……”。如以元鼎六年(公元前111年)置敦煌郡来看,至唐前期,刚好800多年。而唐前期的甲午岁有634、694、754年,其中634年不够800年之数,694年则没有武周新字(武周时期文献多数有武周新字),而碑文称敦煌为敦煌郡,而非沙州,又称“年”为“载”,这都符合天宝年间史实。《新唐书》、《唐大诏令集》等史料记载天宝元年(742)改州为郡,刺史为太守。天宝三载(744)改年为载,乾元元年(758)又改载为年。由此,仅有天宝十三载(754)甲午岁符合碑文内容。为何在建窟百年之后树碑,原因尚不清楚。

总之,《翟直碑》是第220窟的造窟功德碑,它为我们了解敦煌翟氏家族以及第220窟的营建活动都提供了弥足珍贵的实物资料。具体来说,它不仅为我们了解敦煌翟氏的族源和族望,敦煌浔阳翟氏与上蔡翟氏之关系、敦煌翟氏的兴起和发展等提供了第一手资料,而且,碑阳右侧壁下方“母南阳张氏”之题记又为我们了解初唐时期翟氏与敦煌大族张氏之联姻,乃至为我们全面认识归义军政权的政治、社会背景提供了重要的史料价值。

参考文献:

陈菊霞《“大唐伊吾郡司马上柱国浔阳翟府君修功德碑记”考释》,《敦煌研究》2003年第2期。

陈菊霞《敦煌翟氏郡望和族源新探》,《敦煌研究》2004年第2期。

来源:敦煌研究院,作者:陈菊霞

,