妇科疾患与奇经的关系殊为密切,因妇科病多发生在腰部以下,而奇经多盘踞在小腹部,地区毗邻也。

与一般痛经不同的病案

15岁,学生。月经于14岁初潮即感经来腹痛,痛的部位与一般痛经不同。

普通痛经是少腹疼痛,而且经来1~2日后痛经减轻或全然不痛;王女的腹痛部位是绕腰一周,似有绳子紧束,而且痛的时间很长,从临经直到经净。临经期内,面色㿠白,食欲不振。

初诊:1963 年8月27日。据述月经一般超早,量亦较多,现已将临经期,预感胸闷腰酸,小腹坠胀,绕腰一周紧张感,舌苔薄白,脉象细弦。依照疼痛的部位,诊断为经来带脉疼痛。治以疏气滞,缓带脉法。

当归6克,白芍9克,炙草3克,制香附9克,郁金6克,焦白术6克,延胡索6克,台乌药9克 ,枳壳4.5克,苏梗6克,巴戟天9克。

服2剂后,经水来潮,因量较多,复用上方加仙鹤草12克、陈阿胶9克,并嘱其下次临经时再来诊治。

先后共调理3个月,至11月间经来准期,量亦恢复正常,带脉疼痛已告缓解,基本上已告痊愈。

病理机制

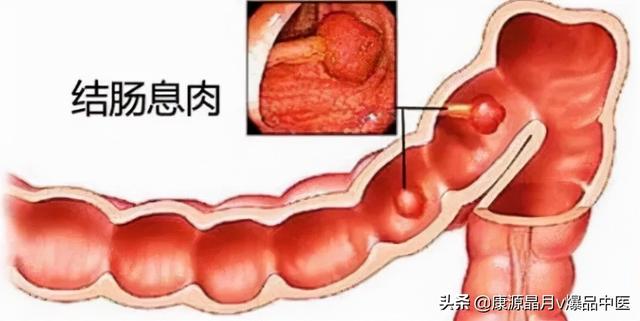

按:带脉属奇经八脉之一,起于季胁,绕身一周,似箍桶的圆环。它总束诸脉,尤其对腰以下诸脉有提系作用。

图片

带脉弛缓,则中气不足,小腹部脏腑容易下垂,并有出现“腹满,腰溶溶若坐水中”。相反的,带脉经络阻滞可出现拘急的情况,引起绕腰酸痛,有紧张而急迫感。

上述病例,疼痛沿带脉的循行部位,并有扎紧之象,犹如绳束。

其病理机制,首先是肝木郁结,肝郁则肝经气滞。肝脏与带脉不仅地位相近,而且经络也相通。带脉的主要两穴,一为章门穴,一为带脉穴。前者属肝经,后者属胆经。所以,肝气积滞,带脉也相应受到牵连,临经时带脉阻滞的现象特别显著,于是绕腰一周出现疼痛、拘急、紧张等一连串的征象。

治疗思路

治疗是针对两个方面,一是缓带脉的拘急,一是疏肝经的郁滞。

前者的主方是张仲景的芍药甘草汤,其间芍药《别录》谓其能“缓中”,而王好古认为治“ 带脉病苦腹痛满”。《药征》谓:“主治结实而拘挛也。旁治腹痛头痛,身体不仁,疼痛腹满,咳逆下利肿脓。”

甘草性甘平,甘能缓急,《药征》谓:“主治:急迫也,故治里急、急痛、挛急。而旁治厥冷烦躁,冲逆之等诸般迫急之毒也。”仲景用芍药合甘草,则缓急之力更著,如对脚挛急,“更作芍药甘草汤与之,其脚即伸”(《伤寒论》第31条)。

历来治带脉拘急的方剂中,多未能脱离此二味药,如《傅青主女科》中治少腹急迫不孕的宽带汤(白术、巴戟肉、补骨脂、人参、麦冬、杜仲、熟地、苁蓉、白芍、当归、五味子、建莲)中即用芍药。

其次为疏通肝经的郁滞,用香附、郁金、乌药、延胡索等药,都能理气行滞,气血运行正常则疼痛亦可消失。

此外引用当归,一用以调经,使月经准期,二因其能补养带脉。清代叶天士认为本品为宣带脉之主药(《临证指南医案》),信然。

每日一文,陪伴中医人成长

请关注公众号 药之谷

,