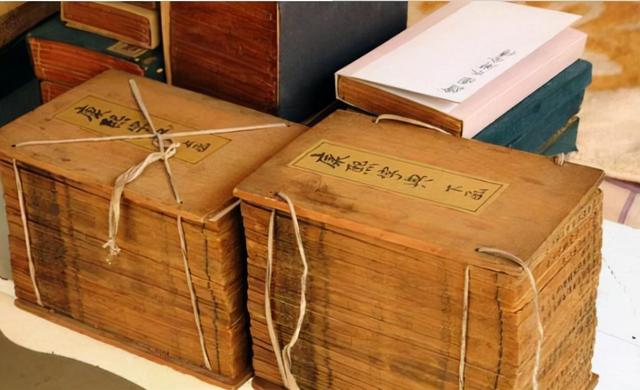

《诗经》及相关历史文献

在中国人的文化基因中,追求“和乐”是一种根深蒂固的观念。这种观念,实际上来源于燕饮之礼中“和乐且湛”的情感体验。《诗经·小雅》中有一组诗,集中呈现了燕饮之礼中人们对“和乐”氛围的深刻感受。其中最具代表性的,要数《鹿鸣》和《常棣》。

《鹿鸣》与《常棣》之“和乐”

《鹿鸣》云:“我有旨酒,以燕乐嘉宾之心”。《毛诗序》说:“《鹿鸣》,燕群臣嘉宾也。”这里所说的“燕”,就是天子诸侯享宴群臣的燕礼。行燕礼的目的,在于实现君臣上下的亲和不相怨。所以,《礼记·燕义》在总结燕礼的功用时说:“以是上下和亲,而不相怨也。和宁,礼之用也。此君臣上下之大义也。故曰:‘燕礼者,所以明君臣之义也。’”《鹿鸣》是在以群臣嘉宾为享宴对象的燕礼仪式上演唱的乐歌,所以歌辞在表达燕礼上下和宁的主题意义之外,也着力强调了与燕者可以学习与效法的德音与德行:“我有嘉宾,德音孔昭。视民不恌,君子是则是傚。”这样的礼赞与燕饮之礼一样,可以有效笼络人心,从而实现“和乐且湛”“上下和亲”的目的。

《常棣》与《鹿鸣》不同,它是一首以亲睦兄弟为主旨的诗。该诗以在花托上鲜艳华美的常棣之花起兴,引出“凡今之人,莫如兄弟”,诗义也由此展开。“死丧之威,兄弟孔怀。原隰裒矣,兄弟求矣。脊令在原,兄弟急难。每有良朋,况也永叹。”在面对死亡、丧乱等令人畏惧的事情时,只有兄弟才会相互关心,才会去尸体堆里找寻,才会努力救对方于危难之中;所谓“良朋”,只会增加一声叹息。“兄弟阋于墙,外御其务。每有良朋,烝也无戎。”即使在家里打成一团,但面对外来的欺侮,兄弟总能同心合力,共御其侮;而“良朋”呢?来了也不可能拿起兵器相助。“兄弟”与“良朋”如此不同。但是,在“丧乱既平”的安宁之世,人们却往往淡漠了兄弟之情,出现“虽有兄弟,不如友生”的情况。面对此情此景,《常棣》倡导以实际行动来亲睦兄弟关系,“傧尔笾豆,饮酒之饫。兄弟既具,和乐且孺”,即设好装满酒物的笾和豆,在家族私宴上饮酒;兄弟备好了酒食,和和乐乐亲近和睦。

与《鹿鸣》纯粹的燕宾和乐相比,《常棣》所要表达的意义更加复杂:既涉及兄弟之情与朋友之情在不同情境下不同的表现,也涉及反思之后的选择。这种复杂的诗义,缘于该诗复杂的创作背景。《左传·僖公二十四年》借富辰之口,记录了《常棣》一诗的创作本事:“召穆公思周德之不类,故纠合宗族于成周而作诗,曰:‘常棣之华,鄂不韡韡。凡今之人,莫如兄弟。’其四章曰:‘兄弟阋于墙,外御其侮。’”而在《国语》中,富辰的话又被记载为:“古人有言曰:‘兄弟谗阋,侮人百里。’周文公之诗曰:‘兄弟阋于墙,外御其侮。’若是,则阋乃内侮,而虽阋不败亲也。”周文公是西周初年的周公旦,召穆公是西周后期厉、宣时代的召虎。两书不同的记载引发了对此诗创作时代的争议。但实际上,这两说并不矛盾。在西周初年周公面对武庚之乱时,很可能以“兄弟阋于墙,外御其侮”劝说过管蔡兄弟。至西周后期召穆公时代,面对国人暴动带来的宗族不亲、兄弟离心的乱局,召穆公化用其成句而作《常棣》,既暗含了“兄弟”必须藩屏王室的政治指向,又切合《常棣》“燕兄弟”的礼乐主题,突出了兄弟之间“和乐且湛”局面的来之不易。

就周代历史的发展来说,从西周穆王之后即走上了式微之路,而周厉王的暴虐专利所导致的“国人之乱”,更给周王室带来了极为严重的打击。创作于这一时期的《大雅·桑柔》直接出现了“天降丧乱,灭我立王。降此蟊贼,稼穑卒痒”的叙述。“天降丧乱,灭我立王”的灾难,在让周人对至高无上的“天”产生怀疑,同时,更加关注“人事”之“为”。同样在《桑柔》篇,作者已经明确认识到民众之作为与官员之行事之间的因果关系:“民之罔极,职凉善背。为民不利,如云不克。民之回遹,职竞用力。民之未戾,职盗为寇。”(民众没有法则,缘于官员的刻薄而背信弃义。做起不利于民的事情,唯恐不胜。民众邪僻不正,缘于官员竞相使用暴力。民众不得安宁,缘于官员劫掠为害。)因此,经历了厉王之难后,当周人在宣王中兴之世再一次获得安宁的生活时,他们才会格外重视只有在安宁之世才有的燕饮之礼,也才会对燕饮之礼进行时“和乐且湛”的气氛产生异乎寻常的感受。《鹿鸣》之“我有嘉宾,鼓瑟鼓琴。鼓瑟鼓琴,和乐且湛”,《常棣》之“妻子好合,如鼓瑟琴。兄弟既翕,和乐且湛”,皆缘于此。

“和实生物,同则不继”蕴含深刻辩证思想

周宣王中兴时代人们对燕礼仪式中歌乐配合、上下亲和的和乐气氛的深刻感受与认识,为西周末年太史伯从哲学意义上讨论“和”准备了充分的条件。

史伯论“和”,发生在周幽王八年。面对周幽王“弃高明昭显而好谗慝暗昧”的表现,面对“周乱而弊”“王室多故”的形势,担任周王朝司徒的郑桓公遂与史伯谋逃死之所。史伯在为其分析局势、出谋划策,阐述国家兴盛衰亡之理,指出周幽王“去和而取同”的严重问题之后,精要地论述了“和”的意义:“夫和实生物,同则不继。以它平它谓之和,故能丰长而物生之。若以同裨同,尽乃弃矣。”史伯指出只有“和”才能蕃息万物,如果一味求“同”,最终将走向无以为继。因此,他给“和”的定义是:“以它平它谓之和。”这就是说,“和”是依靠异质事物的相互作用使物体达成或表现出来的协调平衡的状态。因为异质的存在,事物才具有生长与发展的可能。史伯特别强调金木水火土“杂”成百物的意义,他通过“和五味以调口”“和六律以聪耳”“正七体以役心”“平八索以成人”“建九纪以立纯德”的层层递进,充分论证了只有通过“以它平它”,才能实现更高层次的“和”的道理。婚姻嫁娶中的“聘后于异姓”,选贤任能时的“择臣取谏工”,都是为了汲取异质的力量来达成“和”的境界。马克思主义唯物辩证法强调矛盾对立统一的属性,认为矛盾是事物内部各个对立面之间的互相依赖而又互相排斥的关系,这种对立统一的矛盾关系才是推进事物发展的源泉和动力。在充分论证“以它平它谓之和”的道理之后,史伯再一次强调了“同”的危害:“声一无听,物一无文,味一无果,物一不讲。王将弃是类而与剸同,天夺之明,欲无弊,得乎?”

史伯的议论虽然深刻,积重难返的西周王朝还是随着周幽王的“去和而取同”轰然倒塌。随之而来的春秋时代,各种“不和”之事接连发生,于是围绕“和”的讨论也得到了进一步的延续。《国语》记载了周景王想铸造“无射”大钟时,单穆公与伶州鸠的反对之言。单穆公从生理感受以及身体健康的角度论证音乐之“和”的重要意义。他以“无射”大钟超越了审美的界限,会给人的身体带来伤害,进而伤害君主的执政能力,最终会把国家带入险境的角度劝说周景王。但周景王不听,又去问乐官伶州鸠的意见。古人十分讲究“声音之道与政通”的道理,作为乐官的伶州鸠坚持的正是这条原则,所以他说“政象乐,乐从和,和从平”。伶州鸠从音乐与政事的关系入手劝说周景王,所谓“细过其主妨于正,用物过度妨于财,正害财匮妨于乐,细抑大陵不容于耳,非和也。听声越远,非平也。妨正匮财,声不和平,非宗官之所司也”,强调的正是不和谐均平的音乐与过度耗用民财制造乐器给身体与政事所带来的伤害。伶州鸠说,只有“和平之声”才能带来“蕃殖之财”,“听之不和”的音乐只会“离民怒神”,但周景王没有听劝,坚持铸造了“无射”大钟,且在钟成之后认定其音“和”,然而一年之后周景王卒,真相被揭出:“钟不和也。”

《左传·昭公十年》记载了齐景公和晏子之间的对话。晏子陪同齐景公打猎,大臣梁丘据闻讯驾车赶来,齐景公感慨,满朝大臣只有梁丘据与自己“和”。闻此言晏子当即指出,梁丘据的行为只是“同”而已,哪里称得上“和”?由此引出了“和”“同”差异的讨论。晏子指出,“和”就像美味的肉汤,不仅需要水、火、醯、醢、盐、梅、鱼、肉等不同的食材物料,更重要的是,还需要宰夫“济其不及,以泄其过”的调和其味,诸多因素相互制约、共同作用,这才有能让人心性平和的肉汤。音乐也与美食一样,需要“清浊、大小、短长、疾徐、哀乐、刚柔、迟速、高下、出入、周疏以相济”,只有让诸多因素协同作用,才能生成让人心平德和的“德音”。因此,真正的君臣之“和”,应该是在君说行的时候想到不行的因素,在君说不行的时候努力证明其中的可行之处,这样才能做到思虑周全,实现“政平而不干,民无争心”的清明政治。在充分论证什么是“和”之后,晏子又分析了梁丘据之“同”:“君所谓可,据亦曰可;君所谓否,据亦曰否。”这显然是与理想的君臣之“和”截然相反的表现。晏子用“以水济水,谁能食之?若琴瑟之专一,谁能听之”两个基于常识的反问,鲜明表达了对梁丘据之“同”的否定。

“和而不同”成为民族文化的精神内核

经过史伯、单穆公、伶州鸠以及晏子等人的充分讨论,“和”与“同”的意义及区别被彰显出来。至春秋末年,孔子也利用“和”与“同”区别了“君子”与“小人”:“君子和而不同,小人同而不和。”至此之后,“和而不同”遂成为中华民族文化精神的核心理念,在中华文明发展演化的历史过程中发挥了巨大的作用:在“罢黜百家,表章六经”的西汉时代,诸子之学仍被视为儒家六艺之术的有益补充;在儒家思想占据主流地位的东汉时代,传入中国的佛教文化,在经历与儒、道思想的冲突碰撞之后,融合成为中华文明的重要组成部分;及至晚清,“科学”与“民主”观念传入中国,与本土文化革新思潮合力掀起的“新文化运动”,深刻影响了20世纪中国文化的发展走向。可以说,这些伟大的思想变革,都与“以他平他谓之和”的观念一脉相承,充分地展示了“和实生物,同则不继”的深刻性。“和”的观念本身就包含着对差异与矛盾的肯定,“和而不同”的文化追求,既造就了中华文化海纳百川的强大包容性,同时也成为其历经劫难又屡获生机、绵延至今的内在动力。

“只有交流互鉴,一种文明才能充满生命力。只要秉持包容精神,就不存在什么‘文明冲突’,就可以实现文明和谐。”秉持着“和而不同”精神的中华文明,以其漫长的历史一遍又一遍地验证了“文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富”的道理。承认矛盾、尊重差异,倡导通过不同文化之间的交流与互动,取长补短,寻求能为人们提供精神支撑和心灵慰藉的智慧与营养。这是“和而不同”之文化精神的当代表达,也是应对当前复杂背景下种种冲突与对抗的最佳选择。 (马银琴,作者系清华大学人文学院教授)

示范支部共读【民革北京市朝阳区委会第二支部】

民革北京市朝阳区委会第二支部成立于1998年,至今已有82名民革党员,是朝阳区民革党员人数最多的支部。

在民革中央、民革北京市委会、民革朝阳区委会的关怀下,全体党员团结一心,于2021年荣获由民革中央颁发的“民革示范支部”及民革北京市委会颁发的“民革北京示范支部”称号。

支部各类活动丰富多彩,充分发挥党员在各个界别的不同优势,在思想建设、组织建设、参政议政、发挥履职实效等方面不断发展。

支部主委王志刚:

《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,保存了从西周初期到春秋中期的作品,是中华民族文化的精髓,是艺术宝库中的璀璨明珠。《诗经》蕴含了宝贵的人生哲理和文化资源。例如,《硕鼠》是诗经中的名篇,它是一首政治讽喻诗,用比拟的手法把压榨人民的统治者比喻成大老鼠,把统治者贪婪残忍的本性以及人民的反抗意识反映得淋漓尽致。

“乐土乐土,爰得我所”表达了人民追求没有剥削、没有压迫、向往欢乐的人间乐土的社会理想。中国共产党自成立以来,一直坚持以人为本,执政为民。尤其是中共十八大以来,以完善惩治和预防腐败体系为重点,加强反腐倡廉建设,加强对权利运行的制约和监督,保证人民赋予的权力始终用来为人民谋福祉。同时,切实发挥民主党派民主监督的作用,支持民主党派更好履行民主监督职能。

作为一名民革党员,我定将不忘初心,积极参与到反腐倡廉的工作中,助力广大人民在向往的乐土里过上幸福的生活!

支部副主委杜婧欣:

子曰: “兴于诗,立于礼,成于乐”。兴,乃开启,更有熏陶、感发之意。千百年来,诗歌始终是炎黄子孙的心灵独白。

曾指出:“古诗文经典已经融入中华民族的血脉,成了我们的基因。” 口口相传的诗歌发于性情、立于理性,进而传颂教化,是横亘古今的中华美好品德意志的升华。

《诗经》作为我国最早的一部诗歌总集,其价值不仅体现在文学上,更在于伦理和政治智慧。《大雅·文王》中的“思皇多士,生此王国。王国克生,维周之桢。济济多士,文王以宁。”意在指出为政之要,首在得人;《大雅·荡》中的“靡不有初,鲜克有终”,今人读之,真切感受到实现中华民族伟大复兴,需要一代又一代人前赴后继地努力,铭记历史、开创未来。

《诗经》亦文亦史亦哲,让我们在《诗经》的阅读中体会中华民族精神之绵延、民族文化源初性智慧之历久弥新。

支部副主委赵 洋:

《诗经》有一篇《唐风·蟋蟀》,其原文如下:

蟋蟀在堂,岁聿其莫。今我不乐,日月其除。无已大康,职思其居。好乐无荒,良士瞿瞿。

蟋蟀在堂,岁聿其逝。今我不乐,日月其迈。无已大康,职思其外。好乐无荒,良士蹶蹶。

蟋蟀在堂,役车其休。今我不乐,日月其慆。无已大康,职思其忧。好乐无荒,良士休休。

此文既有人生易老、及时行乐的意思,也有行乐有度、居安思危的思想。我相信初看这个问题,大部分人都会倾向于居安思危,因为生于忧患、死于安乐,及时行乐未免让人消极。我认为,这是一个辩证的问题。现今社会,人们无论是工作还是生活都面临着巨大压力。在这种压力下,负面情绪的累积与爆发时有发生,也常见诸报端。由于情绪控制不好,给身边人甚至整个社会带来诸多影响。如何有效地消除负面情绪,做好情绪管理,已经成为全社会关注的问题。

“今我不乐”与“好乐无荒”,视每个人对其理解不同,也会有不同的效果。面对繁重的生活压力与精神压力,我们不能一味地低头向前,也需要时不时地停下来。或独处,或约上三五知己,或登高望远,或把酒言欢,将自己的负面情绪合理释放,从而达到劳逸结合的平衡点,这样也有助于更好地工作和生活。同时,我们在工作生活中也一定要有忧患意识,要有危机感。总之,及时行乐与居安思危是辩证统一的关系,只有从客观实际出发,结合自身的情况,把握好分寸、拿捏好尺度,才能在工作中取得更好的成绩。

,