526年前的今天(1457年2月16日),民族英雄、力挽狂澜使明朝不至于遭受宋朝“靖康之变”的著名大臣于谦,在“夺门之变”成功后被明英宗朱祁镇杀害,成为史上最大的冤案,有史学家认为,于谦死得比岳飞还冤。今天,也成为后人纪念这位名臣的日子。

当时发生了什么?我们还是先看看朱祁镇被俘的“土木堡之变”和“夺门之变”。

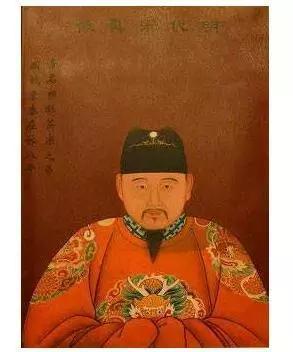

朱祁镇画像

英宗朱祁镇被俘

明朝正统十四年(1449年)六月,瓦剌太师也先侵犯他人领地,明英宗在宦官王振的怂恿下,趾高气扬地率十几万大军御驾亲征,不顾群臣劝阻,北伐瓦剌。把年仅两岁的皇子朱见深立为皇太子,令异母皇弟朱祁钰留守,亲率大军出征。军政事务皆由王振专断,行军路线屡变,士兵疲惫不堪。兵部尚书邝埜一再要求入居庸关,以保安全,但王振不准。后勤不续退至土木堡时王振下令移营,饥渴难忍的军士一哄而起,人马失序,在土木堡瓦剌军趁机进攻。 明军仓促应战而大败,兵部尚书邝埜、户部尚书王佐等66名大臣战死,英宗朱祁镇被俘。其弟郕王朱祁钰被众臣推举为皇帝,是为明代宗,仍立英宗朱祁镇长子朱见深为太子。史称“土木堡事变”。

朱祁钰画像

后来,兵部侍郎于谦成功抗敌,并与瓦剌议和,瓦剌首领也先眼见朱祁镇已经无用,于是同意让朱祁镇回燕京。朱祁钰表示不愿意退位,曾对大臣说:“我并不是贪恋帝位,而是当初把我推上宝座的,是你们啊。”他贪恋帝位与否这并无关是非,不过他废除了明朱祁镇之子朱见深,立自己的儿子朱见济为太子。经大臣陈述其利弊後,朱祁钰把朱祁镇迎接回京师,囚於南宫,尊为太上皇。并以锦衣卫对朱祁镇加以软禁,严密控管,宫门不但上锁,并且灌铅,食物仅能由小洞递入。

夺门之变英宗复辟

景泰七年(1456年),在对抗瓦剌时立下大功的石亨为了自身利益,有意复朱祁镇登基。在拉拢身边人商讨後,与宦官曹吉祥、都督张軏、都察院左都御史杨善、太常卿许彬以及左副都御史徐有贞等人行事。

正月十六晚,徐有贞换上朝服,怀着紧张而忐忑的心情离开了家,临行前对妻女交待说:“我要去办一件大事,办成了是国家之福,办不成我徐家就是灭顶之灾。你们自己要有心理准备。 ”

出门后,徐有贞又顺路邀请了杨善和王骥作为同党。杨善和王骥二人都表示要以死报答太上皇。王骥当时已经七十多岁,不但自己亲自披甲上马,还将儿子和孙子都带在了身边。三方人马会齐石亨叔侄、曹吉祥叔侄后,又等到了张鞁率领的大队京营兵,一齐向皇城进发。而石亨掌管皇城钥匙,所以能够通行无阻。顺利地到达了南宫。然而,南宫宫门坚固异常,怎么也打不开。石亨派人用巨木悬于绳上,数十人一齐举木撞门。门没有撞开,门右边的墙反倒先被震坍了一大洞。众人便从墙的破洞中一拥而入。

影视剧中英宗朱祁镇形象

朱祁镇这时候还没睡觉,正秉烛读书,突然看见一大堆人闯了进来,还以为是弟弟派人来杀自己,不禁惊慌失措。谁料众人一齐俯伏称万岁。朱祁镇这才问:“莫非你们请我复位么?这事须要审慎。 ”

一行人来到东华门,守门的士兵上前阻拦。朱祁镇站了出来,表明自己太上皇的身份。守门的士兵顿时傻了眼,不敢阻拦。于是,众人兵不血刃地进入了皇宫,朝皇帝举行朝会的奉天门而去,并迅速将朱祁镇扶上了奉天殿宝座。殿上的武士们挥金瓜要打徐有贞等人,被朱祁镇喝止。徐有贞等人一起叩拜,高呼“万岁”。石亨敲响钟鼓,召集群臣到来。

这时天色已经微亮,众臣因为朱祁钰事先说明今天要临朝,都已经早早等在午门外,准备朝见。听到钟鼓齐鸣后,众人按顺序走入奉天门。但眼前的一切使他们目瞪口呆,宝座上的皇帝已经不是景帝朱祁钰了,而是八年前的皇帝朱祁镇。群臣面面相觑,一时不明白是怎么回事。正在众人犹豫之际,徐有贞站出来大喊:“太上皇复辟了! ”朱祁镇对百官宣布道:“景泰皇帝 (指朱祁钰)病重,群臣迎朕复位,你们各人仍担任原来的官职。 ”众朝臣见此,只好跪倒参拜。朱祁镇就这样又重新取得了皇位。

朱祁镇重新坐上皇位时,朱祁钰正在乾清宫西暖阁梳洗,准备临朝,突然听到前面撞钟擂鼓。片刻后,宦官兴安回奏说是太上皇复位,朱祁钰连说:“好,好,好。 ”然后喘了几口气,重新回到床上,面朝墙壁睡下。

二月十九日,朱祁钰去世,时年三十,以亲王礼葬于西山,谥曰戾,葬金山,毁其所建寿陵。其妃嫔也都被赐死殉葬。

这就是史上有名的“夺门之变”,也称“南宫复辟”。

于谦画像

于谦之死

“夺门之变”后,成功抗击瓦剌人迎接回英宗的于谦却被杀害。

英宗成功复辟后,石亨、徐有贞等人将于谦和当时的大学士王文抓捕入狱,然后又诬陷于谦等人想更换太子,拥立襄王世子为皇帝。于谦并没有多加辩白,认为这是石亨等人的阴谋,争辩也是没有益处的。

定案以后,石享、徐有贞等人请示是否要处死于谦。英宗一开始尚还在犹豫,担心杀害有功之臣而被非议,徐有贞坚定说:“不杀死于谦,复位之事便师出无名。”于是英宗才下定决心,将于谦治罪抄家,并流放其家人。

从这段记载来看,对杀于谦,石亨、徐有贞等人是处心积虑,英宗是不忍心,但因为要使夺门复位之事具有合法性,就必须杀掉于谦,于是痛下杀手。

影视剧中刑场上的于谦

其实于谦之死有着多方面原因。

一是于谦本人脾气过于刚硬,得罪了众多朝中大臣。例如在土木堡之变时,于谦怒斥主张南迁的徐有贞,令其颜面扫地,仕途几乎为之终止,徐有贞对于谦怀有仇恨之心。

又如石亨为了回报于谦在北京保卫战中对自己的提携之恩,在景泰帝朱祁钰面前举荐于谦的儿子于冕,但于谦并不领情,反而在景泰帝面前指责石亨“亨位大将,不闻举一幽隐,拔一行伍微贱,以裨军国,而独荐臣子,于公议得乎?”,两人关系由此闹僵。

于谦之所以得罪朝臣,也和景泰帝对他的绝对信任有关。

景泰帝用人时,一定要私下征询于谦的意见,而于谦以一颗秉公为国之心,不避私人恩怨,具实相告。皇帝以于谦的意见作为选官用官的重要标准,就导致那些没有选上的官员对于谦充满怨恨,其他大臣也嫉妒于谦的地位和威望。

除此之外,最主要的是,于谦之死归根到底是为了维护整个皇朝政治秩序和社会信仰,而给自己招来杀身之祸。

自宋代以来,理学得到了空前的发展,成为人们普遍认同的一种社会伦理秩序,上至国家,下至家庭个人,自上而下形成了一套严格的规范,在皇位继承上,便表现为嫡长子继承制。

土木堡之变时,国家危在旦夕,立英宗2岁的儿子朱见深为帝虽然符合礼法,却不利于解决当前遇到的政治军事问题,于是于谦提出“社稷为重,君为轻”的理论,支持庶次子朱祁钰登基,让明朝度过危机。

等到危机过去,整个社会恢复安定运行之时,人们就会重新考虑正统性的问题,也会寻求机会维护正统性。这也是为什么后来景泰帝易储群臣会反对、英宗复辟基本没有受到阻挠的原因,因为朝臣们都希望能够重建之前固有的秩序。因此,作为秩序的破坏者和挑战者的于谦必须死。

于谦本人在夺门之变时的表现也证明了这一点。

徐有贞、石亨夺门之变谋划时,有人跑来告诉于谦,于谦当时手握重兵,想要摧毁他们的密谋易如反掌,但于谦却选择听之任之。等到英宗复辟后,他又从容上朝,甘心听候处置。

在景泰帝重病而又无后的情况下,于谦知道让英宗复位是当时最好的一种选择,英宗作为宣宗的法定继承人,由他继承皇位有其合法性,又能够减少一些有野心的臣子企图利用皇位掀起斗争从而为自己谋利的想法,有利于国家社稷的稳定。

作为秩序的挑战者,于谦知道重新恢复固有的秩序,必然会带来对自己的口诛笔伐,甚至有性命之忧。但为了这个国家社稷,于谦情愿做一个殉道者,这才是于谦必死而又从容赴死的原因。

岳飞是以“莫须有”的罪名被冤死,而于谦是被皇上和当权者“意淫”致死,因此有史学家认为民族英雄于谦死得太冤枉。

于谦墓

八年后,于谦被平反。在北京建有朝堂。

于谦和岳飞这对“西湖双忠”,皆是以“社稷为重君为轻”为信念的华夏社稷之臣,他们真正忠心的从不是某家某姓皇帝,而是整个华夏文明和亿兆苍生。也正因如此,方值得我辈后人,永世敬仰。

(齐鲁晚报-齐鲁壹点记者 翟恒水 整理)

参考资料:

夺门之变 北方教育网[2013-12-10];

夺门之变时,背后蕴藏了何等玄机?历史网,2017-11-22 13

,