毛泽东是20世纪影响中国乃至世界的一代巨人,他是伟大的政治家、军事家、思想家,同时也是一位天才诗人。有人说,诗词是毛泽东的语言故乡,是他别具一格的生存方式,记载了他最深刻的人生历程。我非常赞同这种说法。

毛泽东诗词就是一幅幅历史和精神的画卷,诗人所经历的革命风云和历史巨变,以及他的志趣、胸怀、情感、韬略,尽现其中。所以此时此刻,我选取这样一个角度,通过讲述毛泽东诗词及其背后的故事来纪念这位杰出的历史巨人。

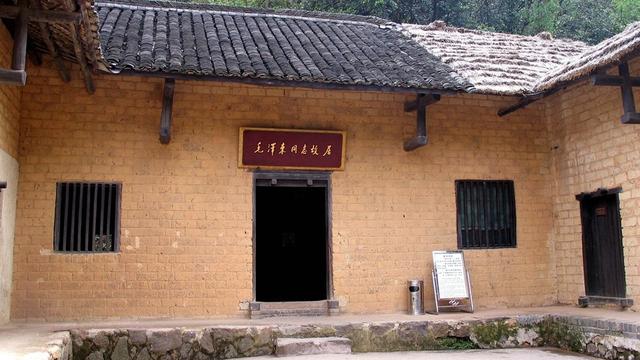

这个历史巨人的出现不是偶然的,他的波澜壮阔的人生历程,在他的少年时期已经初露端倪。且让我们把时光拉回到毛泽东的少年时代。

毛泽东的父亲叫毛顺生,是湖南省湘潭县韶山冲的一个农民。他识字不多,但精明能干,当过兵。除了种地,还做一些贩卖生猪和稻谷的生意,所以家境比较富裕。他对家中长子毛泽东的希望,只是略识文墨继承家业而已。

毛泽东如果按照父亲给他设计的道路一直走下去,就会像千千万万个靠耕读传家的农家子弟一样,终老故里。但是,毛泽东毕竟是毛泽东,他是不可能按照父亲给他设计的道路一直走下去的,在他十三岁时写的一首诗当中,我们已经能够看到他不同凡响的志向了。

1906年,毛泽东写下五言诗《赞井》。

天井四四方,周围是高墙。

清清见卵石,小鱼囿中央。

只喝井里水,永远养不长。

说起这首诗,还有一个有趣的故事。

毛泽东8岁开始上私塾读书。他天资聪颖,勤奋好学,但是反对读死书死读书,主张劳逸结合,就是该学就学该玩就玩儿。这和老师的要求相反,就引发了一些问题。

有一次,老师毛宇居外出,临走前规定学生必须在室内背书,不准走出私塾房间。老师前脚一走,毛泽东就上了山,摘回一包毛栗子,分给大家吃。老师返回后,毛泽东竟然分给老师一些毛栗子,这让毛宇居十分恼火,责问毛泽东为什么要违反私塾的规矩,不好好读书,跑上山去?

毛泽东叛逆地说道:“闷在屋里,头昏脑胀。死背硬读,也是空的。”老师更加生气,但知道用背书的方法惩罚毛泽东,难不倒他。想了想,便指着天井说:“我要你写诗赞井!”毛泽东沿着天井转了两圈,便口占了这首五古。

这首诗虽然语言稚嫩,结构简单,但是构思巧妙,立意不俗。

南方的天井是不能储水的,是供四周房屋采光与雨水流通用的。水井可以储水,也可以养鱼。毛泽东这首诗的巧妙之处,就是紧紧围绕“井”字做文章。

先是写看得见的“天井”,“天井四四方,周围是高墙”,接着转入能储水的水井,“清清见卵石,小鱼囿中央”,由实写转入虚写。

诗眼在最后两句“只喝井里水,永远养不长。”把学童比作井中鱼,总在高墙大院里读死书,那一定不会有大出息。

作为一个13岁的少年,毛泽东多么聪颖啊,老师本来是想借写诗来惩罚他,他却借诗歌巧妙地回应了老师,为自己的外出找了一个充分的理由。更重要的是,我们从这首诗中看到少年毛泽东的高远志向——不要只喝井里水,不想长做井中鱼。

可以想见,一个13岁的孩子就有这样的志向,待他年岁稍长,一个小小的韶山冲,哪里会是他的久居之地呢!他一定会到更为辽阔的世界去搏击风浪。

1950年,毛泽东在北京会见他的老师毛宇居,还曾谈起赞井咏诗的往事,毛泽东笑着说:“这也是你老师逼出来的呀!”

1910年,毛泽东16岁时,父亲打算把他送到湘潭县城一家米店当学徒,指望他能继承家业,发家致富。但是,毛泽东喜欢读书。正好呢,毛泽东的表兄文运昌告诉他,说湘乡县有一所新式学校,叫县立东山高等小学堂,在那里可以学到新的知识。

毛泽东听说后,十分高兴,决心前去求学。为了说服父亲,他和母亲商定,邀请了一些毛顺生佩服的人,让他们替自己求情。毛顺生听后,觉得儿子进洋学堂读书,也许是件好事,就顺水推舟地答应了他的要求。

离开闭塞的韶山冲,走向外面更广阔的世界,这是毛泽东人生历程中的第一个转折,他的激动心情是可以想象的。临行前,他挥笔写了一首七言诗,夹在父亲每日必看的账簿里。

孩儿立志出乡关,

学不成名誓不还,

埋骨何须桑梓地,

人生无处不青山。

这首诗原载于《新青年》第一卷第五期,作者是日本明治维新时期著名政治家西乡隆盛。所以有学者认为这首诗是根据日本明治维新时期著名的政治家西乡隆盛(1827—1877)的诗改写的,其原诗为:

男儿立志出乡关,

学不成名死不还,

埋骨何须桑梓地,

人生无处不青山。

又据日本学者竹内实的考证,说西乡盛隆这首诗是根据日本江户时代(1603—1867)末期著名僧人月性的《题壁》诗改写而成的。原诗为:

男儿立志出乡关,

学若无成不复还,

埋骨何须坟墓地,

人间到处有青山。

应该说,毛泽东临行前写下的这首诗与西乡隆盛的原诗是只差了两个字,并不是毛泽东的原创,甚至连改写也谈不上,但是它却是我们了解毛泽东心路历程的一首非常重要的诗。

毛泽东曾为作家徐迟写了三个字,叫“诗言志”,语出《尚书·尧典》:“诗者,志之所至也。在心为志,发言为诗。”

这首诗,就是毛泽东走出乡关,奔向外面世界的“言志”心声,从中可以看到一个成就伟大事业的人,在人生的岔路口,以义无反顾的气概进行的决绝的选择。

假如毛泽东没有在人生紧要关头的坚定选择,以后的绚烂人生和不朽功业,也许就无从谈起了。

1910年秋,毛泽东挑着行李担子,步行五十里,来到湘乡县立东山高等小学堂。经过一番曲折,终于成为学校的一名学生。

毛泽东文笔好,入学考试的作文题是《言志》,毛泽东写得文采飞扬,表达了自己的远大志向。校长看后高兴地说: “我们学校取了一名建国才”。

在东山学堂,毛泽东还改写过一首他人的诗,叫《咏蛙》。

独坐池塘如虎踞,

绿杨树下养精神,

春来我不先开口,

哪个虫儿敢作声?

学者周启源认为毛泽东的《咏蛙》诗是引用和改写了清末湖北英山名士郑正鹄所写的《咏蛙》诗。

郑正鹄五短身材,其貌不扬。初任天水县令时,当地一些官绅以此奚落他,特请画工画了一幅《青蛙图》,画面是河边柳荫下蹲着一只张口的青蛙,派人送给郑正鹄题诗,目的是讥笑他身材像青蛙。郑正鹄深知官绅们的花招,便当众题了《咏蛙》诗:

小小青蛙似虎形,

河边大树好遮荫。

明春我不先开口,

哪个虫儿敢作声!

郑正鹄的这首诗,让官绅们讨了个没趣。

那么毛泽东为什么要改写这样一首讽刺诗呢?

自古雄才多磨难。毛泽东虽然深得校长、教员们的器重和赏识,但是生活过的并不如意,颇受同学的排挤和歧视。1936年,毛泽东对美国记者埃德加 斯诺说出了其中原因。原因有三:

第一,毛泽东穿着比别人土。

尽管东山学堂是所新式学校,但在当时贫苦农民的孩子有几个能上得起学?学校里的学生大都是富户人家的子弟,他们穿着当时很阔气的服装,而毛泽东经常穿着青土布的短褂子和裤子,仅有的一套比较整齐的衣服也是粗布做的。

第二,毛泽东的口音和同学们不一样。

湘潭、湘乡两县虽然交界,但口音不大一样。毛泽东从湘潭来到湘乡,乡音浓重,于是,很多同学都笑毛泽东是个“乡巴佬”。

第三,毛泽东不是湘乡人。

在这个学堂,你是否原籍湘乡,是非常重要的,你是从湘乡哪一乡来的,也很重要。湘乡有上、中、下三里,上下两里人纯粹由于地域观念而斗争不休,彼此势不两立。毛泽东在这场斗争中采取中立的态度,结果三派都看不起他。

在这种环境下,毛泽东用诗人的方式,对那些鄙视他的同学,用一首诗做了回应。当他把这首诗交给那些趾高气扬的同窗,以显示自己“虎踞”的威严时,不知那些傲慢的“富二代”同学作何感想?

全诗以拟人化的手法,咏物言志。用“独坐池塘如虎踞”,来显示青蛙自有它独特的生存空间,青蛙虽小,但威严不可侵犯。“绿杨树下养精神”,是说,青蛙的所处的环境是绿杨树下,是环境幽雅凉爽之处,可以在这里修身养性,在这里储蓄能量,在这里“坐待时机自主张”。

“春来我不先开口,哪个虫儿敢作声?”写青蛙的宣言。它用不容置疑的口气,向自然界发号施令:春天来到了,如果我不先叫唤,哪个虫儿敢发出叫声来呢!可以说,这是少年毛泽东领袖气质、英雄情怀的绝妙写照,把他立志成为叱咤风云、敢为天下先的大英雄大豪杰的远大抱负尽付笔端。

纵观前面讲到的毛泽东的三首诗,所表达的远大志向和豪迈气概一以贯之,但又逐步升华,境界愈益提高。

《赞井》诗表达了少年毛泽东渴望走出家乡,走向广阔世界的远大志向。但是光有远大志向是不够的,还必须付诸行动,为实现人生理想做出切实的努力。

《孩儿立志出乡关》诗表现了毛泽东在人生的岔路口的坚定抉择:迈出了对实现人生理想有决定意义的一步,走出闭塞的韶山冲,走向更为广阔的人生舞台。

《咏蛙》诗则表现了毛泽东在人生的大舞台上初尝磨难时的胸襟气概,初显领袖气质和英雄情怀。这三首诗,可以视作毛泽东少年时代成长历程的“三部曲”,也可以视作毛泽东独步古今壮阔人生的“序曲”。

半年后,毛泽东离开了湘乡县立东山高等小学堂,到长沙去求学。离开时,给自己取了个笔名——子任,意思是要以天下为己任,把救国救民作为自己的崇高责任。

,