1961年3月4日,郭沫若在儋州视察华南热带作物学院。韩国强 翻拍

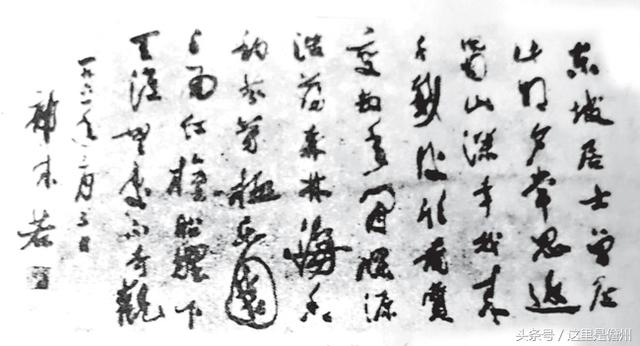

郭沫若《访那大二首》其二手迹。韩国强 翻拍

核心提示

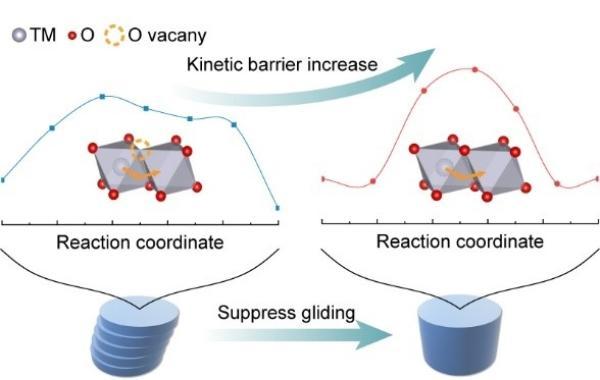

郭沫若(1892~1978),我国现代著名文学家、诗人、剧作家、历史学家、古文字学家。原名郭开贞,笔名郭鼎堂。他曾两次来到儋州,第一次是1961年3月3日至6日,第二次是1962年2月9日至11日。郭沫若在儋州游览名胜,结交朋友,点校志书,考证地名,著书立说,在儋州学术界留下不少佳话。本期,我们通过韩国强先生的讲述,一起重温郭老在儋的治学雅事,通过这些故事,让我们再次见证儋州历史的源远流长,同时,我们也从中窥见大师郭沫若学识的渊博、治学的严谨。

点校《儋县志》

《儋县志》是海南地方志保存最完善的县志之一。《儋县志》始修于明万历四十一年(1613年),原名为《儋州志》。民国二十三年(1934年)最后一次重修时改名为《儋县志》。《儋县志》全书共18卷,约56万字。郭沫若点校的《儋县志》是海口海南书局代印的木刻本。

郭沫若点校《儋县志》是他在海南重要的学术活动,此事鲜为人知。较全面反映郭沫若在海南活动的《郭沫若海南诗文注》(陈波、陈海编著)一书也只字未提,这不能不说是一件憾事。

郭沫若点校《儋县志》共5卷,主要是《艺文志》,包括《苏文忠公居儋录》(第10卷至第13卷)和《艺文志·诗》(第14卷)。

(一)加标点,诗;219首,其中东坡诗166首,他人诗53首;文:122篇,其中东坡文99篇,东坡言行22篇,古迹1篇。

(二)校勘7处,都是东坡诗文,其中诗4处,文3处。如,《儋耳山》“君看道旁者”的“者”,校正为“石”;《行琼儋间,肩舆坐睡……》“我行西南隅,知度半月弓”的“南”和“知”,分别校正为“北”和“如”;《夜烧松明火》“客含凄薄寒”的“含”校正为“舍”;《与张逢六首》“若早得成今”的“今”校正为“令”;《与泰少游二首》的“泰”校正为“秦”。有疑点的有3处:《与范元长八首》“而告友翰林”的“告”疑为“老”(笔者按,查《苏轼文集》,“告应为“吾”。);《与秦少游二首》“许久”的“久”疑为“珏”(笔者按,“久”,《苏轼文集》作“九”,许九,即许珏。);《和拟古九首》“犀渠破余疑”的“渠”疑为“杖”(笔者按,《苏轼诗集》仍为“渠”。)

(三)眉批共112条,其中批诗58条,批文54条。眉批大体分为四类:评价、校评、疑问、摘录。

评价:《迁居之夕闻邻舍儿诵书欣然而作》批:“关心教育。”《五色雀并序》批“关心农民。”《和答庞参军三送张中》批:“张中亦怀才不遇者。”《和拟古九首》批:“黎民矣,对轼甚好,送布。”《书海南风土》批:“海南长寿者多。”《与范元长八首》批:“不敢写文章。”《五指山》(邱浚)批:“五指山好诗。”等等。

校评:《行琼儋间,肩舆坐睡……》批:“茫茫太仓中一句好。”《和杂事十一首》批:“好:余生幸无愧。”《儋耳山》批:“应以石为好。”《欧阳晦夫遗接□琴枕,戏作此诗谢之》批:“应是去合浦之作。”等等。

疑问:《和始春怀古田舍二首》批:“黎子云可能是黎族。”《益智子说》批:“何谓益智?”《苍耳草说》批:“何谓苍耳。”“与林济甫二首”批:“林济甫何人”(笔者按,林济甫之“林”,《苏诗总案》作“杨”。杨济甫,眉山人,东坡故乡的近邻。东坡和子由外出,其眉山故居由杨济甫代管。)等等。

摘录:如,“丈夫贵出世,功名岂人杰”“诗人如布谷,聒聒常自鸣”“南来万里真良图”“垂死初闻道,平生误信书”“九死南荒吾不恨”,等等。

(四)加着重号,172处,其中有7处全诗加着重号。

郭沫若点校《儋县志》没有写明时间,但估计可能是第二次来儋州的时候。郭沫若第一次来儋州视察了华南热带作物学院和西联农场,不可能完成这样大量的工作。第二次来儋州写作了《儋耳行》,到广州后又写作《说儋耳》,明显这是在认真阅读《儋县志》后才诱发创作的灵感。再说,《儋耳行》“黄子木杖手斜拖”句出自《居儋录》《以黄子木杖为子由生日之寿》。郭沫若在《儋县志》批:“黄子木杖,我有一枝。”这也是郭沫若点校《儋县志》应是第二次来儋州时的明证。

《儋县志》的《居儋录》有许多作品并非东坡居儋时作。由于条件的限制,郭沫若在点校《儋县志》时,除了指出《欧阳晦夫遗接□琴枕,戏作此诗谢之》是去合浦之作外,其余非居儋作品未能一一指出。这也算一点遗憾。

著文考儋耳

郭沫若两次视察儋州,对此地的人文景观发生极大的兴趣。第二次离开儋州后,在广州逗留期间,写作《说儋耳》一文,发表于1961年4月11日《人民日报》上。

儋州古称儋耳。据明代《正德琼台志》记载:“元鼎六年(公元前111年)遣伏波将军路博德等平南越,明年元封元年(公元前110年)置朱崖、儋耳二郡。”儋州作为行政区域这时才正式在西汉史册中出现。

据郭沫若考证,远在西汉元封元年之前,儋耳之名已见诸史书。郭沫若至少有三次著文考证儋耳。

第一次,《访那大》诗注中首先公开提出:“儋耳之名已见《吕氏春秋·任数》。

第二次,《儋耳行》诗序中又说:“儋耳之名初见《吕氏春秋》,即今海南岛儋县。”

第三次,《说儋耳》校正了《吕氏春秋》的笔误,阐述自己的见解。

关于儋耳的解释,目前有二:

其一,《山海经》云:“南荒之外,有离耳国,其人耳长及肩,每逆风走,则将耳反搭于上,使不窝风。”晋初,郭璞《山海经注》“锼离其耳,分令下垂以为饰,即儋耳也。”《异物志》又说:“儋耳之云,镂其皮,上连耳匡,分为数支,状似鸡肠,累耳下垂。”

其二,郭沫若在《说儋耳》的说法。郭沫若的文章有三层意思:

一是郭沫若认为“儋耳可省言为儋,则耳殆语助,有音无义,故儋耳并非垂大之耳。”

二是郭沫若认为《吕氏春秋》“北怀儋耳”的提法有误。“东至开梧,南抚多ying,西服寿靡,北怀儋耳”,应为“南抚儋耳,……北怀多ying”,或“北抚多ying, …… 南怀儋耳。”根据是:①“所谓‘多ying’者,ying同瘿,乃甲状腺肿。病源由于缺乏碘质。此种病症,北方多有之,因离海太远,缺乏富于碘质的海带以供食用。……故‘多ying’之国应在北方,而儋耳则即海南之儋耳。”②《山海经·大荒北经》说:“儋耳之国在大荒北,任姓,禺号子,食谷,北海之渚中。郭沫若认为‘食谷’即可证明儋耳是在海南岛。”“任音古读[Rem],与儋音相近,同为收唇音。又黎人称其先为黎母,实即任字之缓音。盖促言之为任,缓言之则为黎母。”

三是,郭沫若认为“离耳亦即黎母。”

郭沫若校正了《吕氏春秋》关于儋耳方位的错误,否定了两个儋耳的提法,把儋耳见诸史书的时间提前了一百多年,这无疑是郭沫若在儋州学术研究的重大成果。

赋诗解难题

东汉伏波将军马援是否到过儋州的白马井镇呢?学术界有两派截然不同的意见。

《东汉会要》认为马援将军南下征讨,沿海岸线进击,未到过海南。明代名士王佐在《平黎记》也说:“后伏波新息侯,特以隔海立县,招扶功,未尝一卒渡海。”当代学者复旦大学历史地理学家谭其骧也说:“其实《后汉书·南蛮传》叙与马援平定二征事,根本与海南不相干。”(谭其骧《自汉至唐海南岛历史政治地理》)海南也有不少学者也持这个观点,否定马援来过海南。

马伏波是否率师挥戈渡海,登临海南,史书似乎没有明确记载,倒是儋州民间却有马伏波登陆白马井的种种传说。儋州市白马井镇有伏波庙、伏波井;东方市罗带乡的十所村也有“汉马伏波井”。但是,作为一个学术问题,这些当然缺乏说服力。

郭沫若视察白马井时,从古音学上的道理,说明了白马井名字的由来,证实伏波确实来过白马井。他在《白马井港》(四首)说:“古今音变字传讹,白马应知即伏波。”诗序中又说:“传说伏波将军来此时,有马蹴地得泉,凿井因名‘白马’,此望文生训之说耳。实则白马即是伏波,古无轻唇音,伏读如白,波马音亦相近。由此古音,可断定伏波将军确曾前来儋耳。”但是,郭沫若接着说:“唯不知系路伏波抑马伏波耳。……东坡生于九百余年前,已难‘定于一’,今则更难定矣。”

当代学者李勃在《马援至琼考略》(见1994年第2期《海南史志》)从“(一)马援及军队至琼,史志有明确记载;(二)以本岛各地之马伏波祠为证;(三)由《后汉书》记述亦可推论之”三方面考证马援曾来过海南。这篇文章给予郭沫若有力的支持。

郭沫若在儋州,从古音研究入手,解决学术上一个悬而未决的难题,这件事反映了郭沫若渊博的知识和广泛的兴趣。

深情寻遗迹

1962年2月10日,郭沫若到中和考察了苏东坡在儋州的遗迹——东坡书院、桄榔庵和东坡井。

当时,东坡书院已破旧,但载酒亭、载酒堂和大殿保留基本完好,看管东坡书院的周士生向郭沫若一一作了介绍。郭沫若仔细地观看了碑文和东坡笠屐图,诗情涌动,浮想联翩。他仿佛看到苏东坡面带笑容,缓步走来,两位不同时代的大文豪亲切地侃起来,古代大文豪问峨眉山月,当代大文豪畅谈社会的变化。古代大文豪似解似非解,仍说四大皆空……郭沫若把这些感受写成长诗《儋耳行》,此诗发表在1962年3月10日《人民日报》上。

在这里要澄清一个事实。东坡书院里郭沫若的诗碑,原诗手迹无题目,诗出自郭沫若《访那大二首》其二,此诗作于1961年3月3日。郭沫若第一次到儋州来不及去东坡书院考察,1962年2月15日郭沫若将此诗题目改为《题海口东坡祠》,发表在《南方日报》。我在另一篇文章《关于郭沫若的“东坡诗”》(见拙著《苏东坡在儋州》)已作详细的介绍。

郭沫若与周士生一路谈笑风生,郭沫若走在石板街上,被古老的建筑和淳朴的民风吸引,一切都感到新鲜。他看到一些小摊摆卖土产品,便好奇地走过去,看一看,问一问。一群天真的孩子在街道踢毽子,郭沫若见了,停下来观看,他捡起毽子,踢了几下,逗得孩子们笑起来。周士生跟我谈过这件事,深有感触地说,郭沫若身为大名鼎鼎的文学家,又是全国人大常委会副委员长,但没有一点架子。

郭沫若来到桄榔庵。当年,苏东坡被驱逐官舍,盖桄榔庵栖身。东坡感慨万千,作《桄榔庵铭》《新居》描绘桄榔庵“海氛瘴雾,吞吐吸呼,蝮蛇魑魅,出怒入娱”的恶劣环境;抒发“旧居无一席,逐客犹遭屏”的感慨。郭沫若来时,桄榔庵已废,遗址盖起小学。“今为小学易以砖,白垩遥望光昭鲜。”郭沫若考察桄榔庵遗址,只留下这些印象。

苏东坡谪居儋州时,为了改变当地人饮不干净河水的习惯,亲手挖了东坡井。经历了八百多年桶底的磕击,井口的石栏已出现凹痕。郭沫若一行步阡陌、穿竹林,来到东坡井。周士生告诉郭沫若,现在当地群众还饮用此井水。郭沫若听了,非常激动,在井边徘徊很久。他默默地捧起一瓢井水喝起来。由此可见,郭沫若对苏东坡多么情深意厚啊!

郭沫若访中和成了当时的新闻。《南方日报》记者徐续闻讯赴中和,采写《访儋县苏东坡遗迹》《东坡话、狗仔花及其他》,向社会介绍了郭沫若访中和鲜为人知的细节。

天涯结友情

郭沫若在《儋耳行》诗序中说:“向导周叟,无需中介,可以彼此对答。”这位周叟,就是当时看管东坡书院的周士生。周士生是中和的文化人,他熟悉儋州历史掌故,喜欢吟诗作对,他有个癖好:嗜酒。当地人称他“酒爷”。郭沫若到中和,寻访东坡踪迹,由周士生作向导,他们互问年庚,当郭沫若得知周士生比他年长两个月时,便称周士生为“周兄”。当时两位老人年纪已70,一见如故,无拘无束,畅所欲言。考察结束时,两位老人好像话还没有说完。郭沫若告诉周士生,回京后,一定给他写信。

《儋耳行》在《人民日报》发表后,不久,周士生果然收到郭沫若的来信。郭沫若在信中感谢周士生的接待,告诉他《儋耳行》已在报上发表。周士生非常高兴,郑重其事地将这封信和信封一起装在玻璃镜框里,挂于居室。周士生也给郭沫若回了信,并赋诗赠送。后来,周士生还将一包中和的特产“荷包豆”寄给郭沫若品尝。“文革”时,慑于形势变化,周士生的家属把郭沫若的信藏起来。

1963年5月,我回乡为祖母奔丧,周士生协助我家办理丧事,常常跟我谈到郭沫若在儋州的事。他钦佩郭沫若,当场一字不落地默写下郭沫若《访那大》。这些手迹,我珍藏至今,作为郭沫若与周士生友谊的佐证。

郭沫若与周士生的特殊往来,被新闻界记者追踪采访。徐续在《访儋县苏东坡遗迹》写道“第二天清早,周士生就来了。他带来一帙手稿,里面有郭沫若自北京寄来的书信,还有他寄赠郭老的旧体诗,其中有‘稀度喜逢人健在,不期车笠偶相符’的句子”。徐续在《东坡话、狗仔花及其他》一文把郭沫若与周士生的结交,跟郭沫若与萝冈洞钟踏梅结交相提并论,誉为文坛美事。

来源:这里是儋州

记者:韩国强

编辑:梁娥、吴宗绩、亮仔

,