文|冯磊

唐代杜暹家里藏书甚富,曾作文警示子孙:“清俸买来手自校,子孙读之知圣道,鬻及借人为不孝。”

杜先生的这段文字,与唐代诗人杜兼的《题书卷后语》诗稍有不同。杜诗曰:“倩俸写来手自校,汝曹读之知圣道,坠之鬻之为不孝。”

书,非借不能读也。这不仅是袁枚的观点,俨然是读书界的一种共识。而之所以如此,其实源于人类贪婪的劣根性。从别人手里借来的东西,终究是他人的,多看一点赚一点,免费的嘛。一旦东西成了自己的,那书本就和珠玉宝器一样,自以为是煮熟的鸭子,飞不了了。

人类的荒诞即在于此:哪怕是读书人,也过于迷信物的力量。书本在手,似乎锦绣文章就成竹在胸了。

但是,总有那么一些人是内心警醒的。比如杜暹,或者杜兼,他们希望自己苦苦收罗的典籍能一代代传下去。即使自己肉身消失,那些藏书也不要卖掉。不仅不能卖掉,借也不可以。

但是,他们的愿望注定是要落空的。

“君子之泽,五世而斩”,荣华富贵如此,诗书传家又谈何容易?那些尝到过读书甜头的老人,一心期望孩子们在学业上有所建树,而最终能够如愿的并不太多。

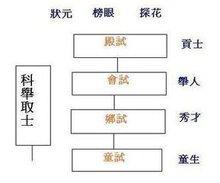

读书也是一种人生的经营。平民子弟渴望通过读书改变命运,锦衣玉食的纨绔子弟自然没有这种动力。家教好一些的,往往书香能够传个几代。家教不好的,很快就败落了。老一辈人收罗来的那些书籍,很快就通过各种渠道散落到别人家去了。

北宋的陈亚,经常和蔡襄一起唱和。传说他家中藏书千卷、名画一千余轴。晚年,陈曾写了一首诗提醒子孙:“满室图书杂典坟,华亭仙客岱云根。他年若不和花卖,便是吾家好子孙。”他死了之后,满屋子的图书典籍和名画,以及他爱不释手的奇石、花卉,统统落入他人之手。

前人栽树,总希望后人乘凉。前人收罗书籍,总希望能够惠及子孙,助他们成为有用之才。大凡谁家有娃,从小聪颖伶俐,一家老少总是捧在手里,认定其为文曲星下凡。倘若祖父、父辈有人肚里也恰恰有些墨水,自然是无比欣慰,认为薪火传递,今有人也。

龚自珍有子龚橙,是一位藏书家。龚橙为人放浪不羁,但性格孤僻。据说,他博览群书,识见渊博。也有人说,当年英法联军进紫禁城,就是龚橙带的路。当然,这一说法也被很多人驳斥过。

龚自珍年轻的时候看不起父亲和叔叔的文笔,说叔叔的文字一窍不通,父亲的文字“半通”。龚橙有样学样,龚自珍去世后,龚橙搬出来父亲的著作,随意删改。每次修改,必然把父亲的牌位搬出来,手里拿着竹竿,每改一处,必敲打一下,口中念念有词:“某句不通,某字不通。因为你是我的父亲,我才为你改正,使你不致欺蒙后人。”在放浪不羁这一点上,他确实继承了乃父遗风。只是,他过于特立独行,不务实业。晚年一直靠别人接济生活,最终混到了靠出售父亲藏书和字画糊口的地步,导致家人反目,形影相吊。

子孙读书读到与现实格格不入,恐怕也是老一辈藏书人所没有想到的吧。

找记者、求报道、求帮助,各大应用市场下载“齐鲁壹点”APP或搜索微信小程序“壹点情报站”,全省600多位主流媒体记者在线等你来报料! 我要报料

,