十年磨一剑的大型历史史诗巨作《大秦帝国3之崛起》终于开播了,该剧再现了两千多年前冷兵器时代的磅礴气势,讲述了秦昭襄王嬴稷在宣太后、白起、魏冉、范雎等人的辅佐下,励精图治,开疆辟土,将并不强大的偏僻秦国治理成了雄霸一方的超级强国,并拉开了统一中国的恢弘序幕。

而自上一部《大秦帝国2》开播至今已过去了4年,不但让无数“秦粉”翘首以盼,而在《大秦帝国》第二部、第三部中成功塑造了楚国令尹昭阳的老艺术家郑天庸先生,也于《大秦帝国之纵横》开播前去世享年81岁。

这里要提的一点是,春秋时期楚国的祖先的族姓为芈姓,后来分衍为诸多其他姓氏,如楚国国君为商朝末鬻熊之后,遂以熊为氏;而春秋时楚国莫敖瑕被封在屈邑,遂以封地命名为屈;而昭姓,则出自楚昭王之子子良之后;景姓,则为楚平王庶长子子西之后,由此可见昭阳在当时楚国可以说是根正苗红的贵族。至于宣太后芈八子名已不可考,至于“芈月”完全是艺术塑造而已,由此可以猜测芈八子虽有楚国贵族血统,但此支可能当时已经衰落,遂不见史籍。

昭阳,其祖父昭奚恤为春秋时楚宣王(公元前369年至公元前342年)大臣。楚王族姓芈,本支为熊氏,另分为昭(昭阳)、屈(屈原)、景(景差)三氏(三户)。《史记·项羽本纪》曰:“楚虽三户,亡秦必楚也。”

楚威王六年(公元前334年),昭阳率兵攻打越国,杀死越国国君无疆。楚怀王六年(公元前323年),为了送流亡在楚的魏公子高回魏当太子,昭阳又率兵攻打魏国,得襄陵(今河南睢县)等八邑,此战在古代军事史上影响颇大,称“楚魏襄陵之战”,威震齐、燕、赵、魏、秦、韩六国。随即又移兵向东伐齐(都城在今山东淄博)。当时正在齐国的秦使陈轸,到楚营中对他说:君已官为柱国,伐魏有功,可升令尹;今又伐齐,岂非画蛇添足!经陈轸劝说,遂引兵而退。

昭阳为楚伐魏,覆军杀将得八城,移兵而攻齐。陈轸为齐王使,见昭阳,再拜贺战胜,起而问:“楚之法,覆军杀将,其官爵何也?”昭阳曰:“官为上柱国,爵为上执。”陈轸曰:“异贵于此者,何也?”曰:“唯令尹耳。” 陈轸曰:“令尹贵矣!王非置两令尹也,臣窃为公譬可也。楚有祠者,赐其舍人一卮酒。舍人相谓曰:‘数人饮之不足,一人饮之有余。请画地为蛇,先成者饮酒。’一人蛇先成,引酒且饮之,乃左手持卮,右手画蛇,曰:‘吾能为之足。’未成,一人之蛇成,夺其卮曰:‘蛇固无足,子安能为之足?’遂饮其酒。为蛇足者,终亡其酒。今君相楚而攻魏,破军杀将得八城,又移兵欲攻齐,齐畏公甚,公以是为名足矣,官之上非可重也。战无不胜而不知止者,身且死,爵且后归,犹为蛇足也。” 昭阳以为然,解军而去。

——战国策·齐策二

楚国对此次伐魏之战极为重视,并以此事记年。“鄂君启节”舟节与车节铭文开头,都有“大司马昭阳败晋(三晋,这里指魏国)师于襄陵之岁”的记载。被任为令尹,当在襄陵战役之后。为此,楚怀王将传国之宝“和氏璧”赐给昭阳,又将“古勃海之地”(即兴化一带)封为昭阳食邑。

据说当时楚相国昭阳败魏,战功显赫,楚威王将和氏璧赏赐昭阳。一日,昭阳率百余宾客游览赤山,席中应众人之请,出璧传视。其时山下深潭有丈许长大鱼及无数小鱼跃出水面,众人争睹奇迹,及至散席,发现和氏璧不翼而飞。当时未发迹的张仪,正在昭阳门下,众人怀疑“仪贫无行,必此盗相君之璧,共执张仪,掠笞数百”,但和氏璧终无下落。后来张仪入秦为相后也极力报复楚国,此事可见于司马迁所著《史记》。

此后不久,昭阳在封地病死。为表彰他的战功,楚烈王便以周穆王“八骏”之一,美称为“山子”的良马名为谥号,赐给昭阳,故后人称昭阳为“山子府君”,供奉他的庙宇称之为“山子庙”,他所葬的地方为“山子村”,意在赞美和纪念这位楚国良将。

昭阳山子府君之墓

“阳有惠政,邑人祠而祀之。死葬于西山,去城三、四里高阜,隐隐隆隆,今俗称‘山子庙’者是。”

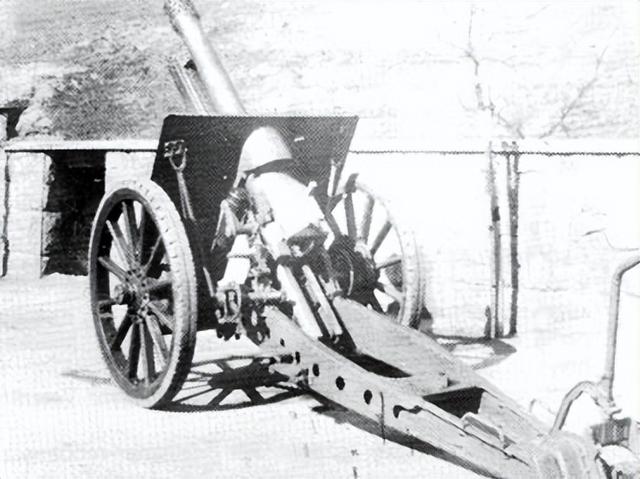

——明万历十九年(1591年)的《兴化县新志》(欧志)坟茔筑石为台,封土为墓,其高三丈有余,周围二十余丈,加上筑在距地面一、二丈高的土墩上,远远望去,煞似一座小山,故称此为昭阳山,简称阳山。巍峨的“山子庙”建筑群和高大的昭阳墓周围碧水环抱、九河汇聚,劲松、古柏、皂荚树林郁郁苍苍,为兴化地区自春秋战国以来两千多年间一大名胜景观。后“阳山夕照”美景、“山子庙”和“昭阳墓”不幸毁于抗日烽火。

昭阳早年辅佐君王进行改革,又征战四方,战功显赫;位极人臣后又懂得全身而退;可以说他的一生见证了楚国的兴盛,其去世时间已不可考,据推算应该逝于秦国攻破楚国国都之前,与屈原忍受国破之痛相比,未必不是一件幸事。

,