虽然不知道为什么人类会认为臀部是一个非常隐私的部位,但是关于臀部女性也是一直有一个疑惑,就是为什么臀部两边会有两坨黑乎乎的印子?

对于爱干净的女人们来说,说这是灰的话肯定是不可能的,因为就算是不洗澡,女人们天天也会洗屁股。还有人猜测是不是经常穿深色的裤子掉色导致的?也可能是小时候被爸妈打多了留下的?

关于女性屁股后面的两坨黑印子,众说纷纭,但就是说不出一个所以然来。关于这两坨“黑印子”,今天我们就来揪出黑印子的真面目!

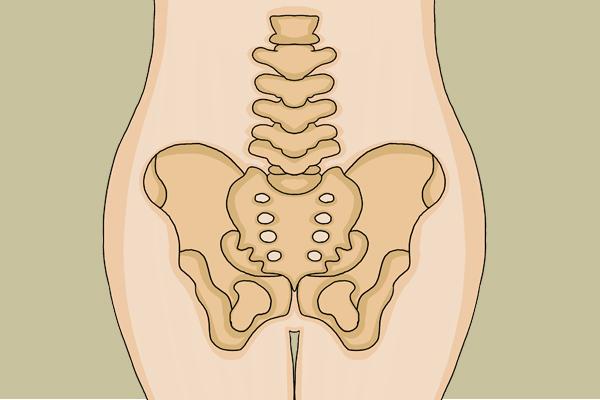

这两坨黑印子,到底是什么东西,又是怎么来的?带着这个问题,女性可以摸一摸自己的黑印子那里是不是会摸到两块凸出来的骨头,这是坐骨结节。

坐骨结节是人体身上一块非常重要的骨骼,当我们坐下来的时候,坐骨结节就会承担身体上半身的所有重量。

所以要是女性一直坐着的话,就会导致坐骨结节和椅子之间的皮肤受到压迫。虽然屁股上面的皮厚,但是长年累月的摩擦,慢慢的就会导致这两块地方慢慢的“长茧子”,让这两块地方的皮肤摸着和其他部位也不一样,有点粗糙,像是颗粒的触感,又有点像是鸡皮。由此我们可以得出结论,年纪小的女性不会有,肉多的女性不会有。

当然是因为“男女有别”了,因为女性有生育的能力,所以骨盆就会比男性的大。加上从生活角度分析的话,其实比起女性,男性为了生活也会经常奔波什么的,不会闲下来,这也是其中一个小小的影响。

由黑印子的“由来”,可以对症下药,远离淡化黑印子首先最重要的就是减少久坐的时间,要是工作性质就是要久坐的话,最好是坐一会(30分钟后)就站起来活动一下双腿,促进血液循环,要是没有人不嫌尴尬的话,你也可以活动一下屁股,或者是用手按摩按摩屁股。

还有就是座椅的选择了,避免椅子和骨盆之间有摩擦,可以在屁股下面垫上软乎一点的坐垫,缓解对皮肤的摩擦,千万不要跷二郎腿,这样不仅会导致你脊柱侧弯,还会让你的屁股一侧受力更大。

同时定期去除屁股上面的角质层也是很有必要的,去角质的产品可以促进黑色素和角质的代谢,洗澡的时候就可以用,去除之后皮肤就像是掉了一层“皮”,娇嫩得很,记得涂上保湿产品,防止干燥。

长期和屁股接触的裤子一定不要是那种粗糙的,这样不就是在加剧皮肤的摩擦吗?建议是宽松柔软的那种。

屁股不仅是一个隐私的部位,同时也是一个不容易引起注意的部位,女性要不是在自己亲密的人面前暴露在自己的屁股,估计这辈子都不会知道自己的屁股后面会有两坨黑印子。虽然影响美观,但也是可以缓解的,不要过于担心。

关于女性的屁股,不仅是黑印子,还有一个问题,就是从小长辈就说屁股大的女人“好生养”,甚至还有“长寿”、“聪明”的说法。

关于屁股,这些说法是真是假?①:屁股大的女性“更聪明”?

目前对于女性屁股大和聪明之间的关系并没有什么权威的研究,虽然也有几个有限研究,但也只是草草的决定了这两者之间的关系。2008年美国匹兹堡大学有人对近20000名不同种族的女性进行研究发现了女性的体醒和子女的认知能力之间的关系。

认为女性的腰臀大认知能力更强,且还会关系到后辈。但其实这只是从进化论的角度分析的,因为女性对于屁股大的女性更有好感,所以让屁股大的女性培育出认知能力强的子女几率更大,明显这个研究结果的理由是有点牵强的。那是不是就可以说,五官精致的女性也同样会获得男性的青睐,是不是认知能力高的子女也多?

②:是不是屁股大的女性“更长寿”?

屁股在身体上的作用不仅是增加个人的魅力,更是身体上身与下身之间的连接点,支撑身体的运动,就比如苏炳添的屁股就一度成为粉丝们关注的焦点。

那屁股大与寿命有关?关于这个说法,美国有研究发现屁股大的人,心血管疾病风险更低。有人解释是因为皮肤上的脂肪因为人体运动会带动分解,就会让人体远离心血管疾病。

但随后这个研究就被推翻了,英国牛津大学有研究发现,人体上的脂肪会影响身体健康,要是胸部的脂肪多就会容易发生心脏病,屁股上的脂肪多就会导致糖尿病的风险增加。

③:女性的屁股大“更好生养”?

女性之所以骨盆比男人大,就是因为女性有生育的能力,骨盆大也是生育能力的附加身体条件,骨盆大就会更好的让胎儿从身体里自然分娩出来。

但是屁股大并不意味着骨盆大,但是骨盆大的女性屁股自然也是偏大一点。现在医疗水平发达,你适不适合自然分娩,完全是取决于医生对你身体的观测,不是靠屁股大小决定的。

总而言之,无论是屁股上的黑印,还是屁股大意味着什么,都要讲究科学依据,不可盲目的相信。

参考文献:

1.辟谣:屁股大的女性更聪明?别给自己的择偶标准找借口了原创2018-03-21 08:34·科普中国

,