文:李红泽

据《钦定南巡盛典》记载:赵北口行宫“圣祖仁皇帝举水围之典葺治。皇上式绳祖武,每当春省之期,辄命水虞修故事焉。时巡南国屡驻,青旗水槛、风廊映帯、左右晴空一碧,写咏鸢鱼,仿佛江南图画也。乾隆辛未,御书轩额曰‘湛持’,曰‘天水相与永’,又斋额曰‘渌浄’,又楼额曰‘怀清’,又联曰‘香阁结云瞻宝相,花台飞雨现金仙’。”

赵北口行宫初建于康熙8年,不仅可供皇帝水围时驻跸使用,也是东巡(山东祭孔)、南巡(巡视江浙)和巡视畿辅河工时所必经的一站。通过对《清实录》里的驻跸记载统计,先后共有康熙、乾隆、嘉庆三位皇帝在此驻跸过65次,这在清代112处行宫里面是屈指可数的。

一、行宫的格局

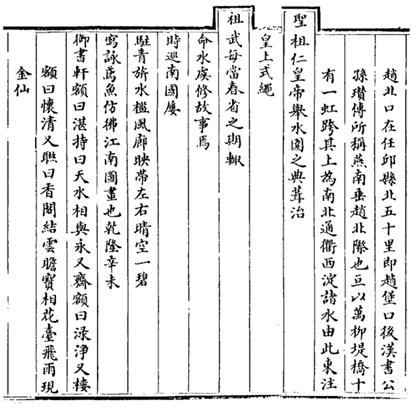

乾隆27年版《任邱县志》行宫图

赵北口行宫位于赵北口村北,现任雄大街以西,介于广惠(现5路车站)桥和普渡桥(现镇政府路口)之间,包括宫殿区和苑景区两部分。

宫殿区坐西向东,东邻南北御道(现任雄大街),南、北、西三面皆被淀水所环绕。按照清乾隆《任邱县志》所载的行宫图测算,宫殿区南北长约36丈(108米),东西宽约25丈(75米),占地约为12亩。东侧宫门为八字门墙形制,宫门外有照壁一处。西侧宫门紧临淀水,可供船只停泊,皇帝水围时由此登舟。八字宫门北侧建有军机处和御膳房,南侧建有差办房。宫墙内分为正殿区、皇后宫、太后宫、皇帝寝宫、坐辇处等几个部分。正殿区是皇帝的议事场所,有大殿5间,东侧有配房3间,西侧有轩室3间、观景楼阁3间。皇后宫有大殿3间、配房3间。太后宫内有大殿3间,佛殿3间。皇帝寝宫有大殿 3间。

苑景区位于宫殿区西侧,建于乾隆四十二年,占地约10亩左右。时任直隶总督周元理为迎合乾隆皇帝喜好,将行宫西侧部分淀河填平,仿照江南园林样式,修造亭台廊榭,种植花草树木。结果弄巧成拙,周元理的这次扩建引发了乾隆皇帝的强烈不满。在《乾隆御制诗集》里记有:“赵北口旧有行宫,兹地方大吏又于浦西拓置轩亭,虽肖江南风景,然踵事增华,未免侵及淀池地面,较之前时眺览清旷,转觉不及矣。增置亭台乃周元理杨景素所办,然过于増饰,徒费物力,使两人若在本任,必当严加申饬也”。苑景区被赵北口人俗称为御花园,其位置约在赵北口西街老鱼池一带,解放初期其遗迹尚存。

二、行宫主要建筑

1、湛持轩

湛持轩又名西轩,其位置在行宫西北侧,南临怀清楼,北接西宫门,西面是碧波万顷的烧香淀。湛持轩是一处别致的建筑,占地并不大,仅为西房三间,但这里却是乾隆皇帝最为喜爱的休憩场所。据《乾隆御制诗集》记载:“行宫西轩俯临淀池,烟波渺弥,晴空一碧,与杜甫天水相与永之句情景适肖,往来题咏甚多”。乾隆每次驻跸赵北口行宫时,都会在此凭窗眺望,并留下了大量诗词。其一为:

天水相与永,金波万顷明。

载舟堪独会,鉴物入遥评。

今昔原无住,沤泡底用惊。

依然空阔意,最喜涤尘情。

昔日,湛持轩曾悬有两架匾额,为乾隆皇帝亲自题写,一为“水天相与永”悬于室楣,一为“湛持轩”悬于门楣。“水天相与永”摘自杜甫的诗句,描绘的是湛持轩西侧水天相接的景象。“湛持”二字其意深远,“湛”用以形容水的清澈无物; “持”用以形容事物恒定不变;二字连用表达了乾隆对清静、平和生活的向往。乾隆曾先后四次撰写诗词对“湛持”二字进行解释,其一为:

湛固水之德,持则人所为。

二义不相涉,何以轩名之。

凭轩悦水湛,入目会心持。

是岂非一乎,谁能分别斯。

濂溪语取注,主静无不宜。

2、怀清楼

在民国以前,假如有人泛舟于西淀,将及赵北口时,最先映入眼帘的除了纵贯南北的十二连桥以外,还有一处建筑也格外醒目,那就是怀清楼。

怀清楼是赵北口行宫里唯一的一处楼阁建筑,其位置在湛持轩南侧,亦为临淀而建。该楼建在青石基台之上,基台高三尺许,行宫内侧铺有石阶。一楼为通室三间,东西两侧各有轩窗,十分宽敞明亮。二楼临淀一侧设有轩廊,轩廊上有楹柱两根,悬有楹联一幅,其为:“香阁结云瞻宝相,花台飞雨现金仙”。顶部廊额上悬有匾额一架,为“怀清楼”三字,亦为乾隆御笔亲题。

登高眺望是古人的一大雅事,站在怀清楼上,十里荷香迎面拂来,渔舟穿梭、楼台倒影,好一派燕淀风光。乾隆在其《御制诗集》里曾这样赞叹:

见远层楼回,春波俯苍茫。

望低杨柳岸,兴结水云乡。

沙渚翺翔雁,风帆来去航。

濯缨如有意,于此悟沧浪。

康熙年间行宫初建时,该楼被称为望围楼,因其主要为观赏水围所建。乾隆十六年南巡驻跸时,乾隆皇帝对该楼重新进行了命名。“怀清”二字一语双关,既是对景物的概括,也是对国运的寄托。因为“清”字与大清王朝的国号相同,乾隆皇帝借此时时提醒自己,不要因为留恋赵北口水淀的美景而忘记自己身上的家国重任。乾隆皇帝曾数次写诗赞美怀清楼,字里行间流露出的便是这一番深意。

层阁怀清额,沧波万顷排。

予心别有会,国号与之皆。

保合巩神器,治平跻泰阶。

难谌恒惕若,讵为赏春佳。

3、渌浄斋

渌浄斋是行宫的正殿,在二道宫门正对位置,东西两轩之间,可以视为行宫主建筑的中心。此建筑占地为五间,坐南向北,气势辉宏,是皇帝驻跸期间处理公务的场所。

康熙、乾隆等皇帝在赵北口行宫驻跸时,往往少则一两日,多则六七日。在此期间,除掉一定时间的娱乐外,大部分时间仍需处理公务。扈随的王公大臣一般也都居住在行宫附近,随时听候宣召,军机处的朝房里每天都会安排大臣职守,全国各地的奏章经军机处初审后,会及时转交到皇帝手上。

除批阅奏章外,皇帝还经常在渌浄斋里接见各省大臣,召开御前会议,已经接受外藩使臣的朝觐。在《清圣祖实录》和《清高宗实录》里,就载有多次哈萨克、朝鲜、安南等外藩使臣到赵北口行宫朝见的记录。

渌浄斋是赵北口行宫内占地规模最大的一处建筑,取名“渌浄”隐含了清澈、无尘的意思。乾隆在其《御制诗集》并没有专门对这两个字做出解释,或许其中有不可与人语复杂心理。据《清高宗实录》和《御制诗集》记载,乾隆皇帝在水围和巡视期间发现了不少地方官员徇私舞弊,铺张浪费的问题,但也只能装作没看见。比如,乾隆发现水围时有人偷偷为其投放猎物,“幞头导中吾常笑,怀鸭潜投彼底为”;又如发现地方官员对行宫装饰过多,“会心不远居然远,剪彩装春又底为”。因此说,渌浄斋的名称里其实包含了乾隆对于“清澈”美好追求,但又明白“水至清则无鱼”的道理。乾隆在其《行斋对月》一诗中这样赞咏渌浄斋:

冰镜挂空高,将圆欠几毫。

星光藏碧宇,烛影卷银涛。

自是斯斋素,偏欣此际遭。

春江花月夜,丽句缅兵曹。

4、太后宫

太后宫位于行宫的西南侧,是乾隆皇帝专为其母亲崇庆皇太后所建。按照《清高宗实录》记载,乾隆十四年时赵北口行宫进行了一次比较大规模的改建。其改建过程由内务府及工部复杂,设计方案乾隆皇帝亲自参与,其中很大程度上考虑到了乾隆母亲崇庆皇太后的生活习惯。

一是,为了照顾皇太后进出方便,太后宫的院落留有后门,并且专门铺设了辇道,行宫的坐辇处也安排在了太后宫的附近。二是,太后宫是赵北口行宫里面最为幽深的位置。其东侧远离街道;西侧毗邻淀水;北侧为正殿区;南侧为更道和宫墙;淀面及行宫南侧高大的戍楼上(赵北口北阁为古戍楼)戒备森严。三是,为了照顾皇太后诵经念佛的需要,太后宫里还专门建了佛堂。并且,据《清高宗实录》记载,西藏班禅喇嘛多次派遣特使前来赵北口行宫举行法会。原来赵北口音乐会供奉的地藏王菩萨圣像就来自于班禅喇嘛的供奉,崇庆皇太后把它赏赐给了当地。

从乾隆十六年到乾隆三十八年当中,崇庆皇太后曾多次进驻赵北口行宫。我们从《清高宗实录》里的记载发现,到皇太后晚年以后,往往是与乾隆随行至赵北口行宫便开始折返,足见崇庆皇太后对赵北口这一片水土的眷顾。在《乾隆御制诗集》里有这样的记载: “灯节宴赏,例结防楼,奉皇太后楼上观之,兹恐于高年登陟为劳,命改设平屋”。并有诗云:

南巡东陆奉慈銮,三五昌宵月正团。

四海为家钦养志,万年介祉永承欢。

冰花火树辉行馆,玉籹银粱供大官。

此乐本来天下共,即看祝嘏待江干。

三、行宫昔日的繁华景象

在赵北口行宫存在的100多年,陆续迎来了历代皇帝的65次驻跸,可谓是繁华一时。当地举人王应鲸曾在诗中写到:“北口关头行殿开,龙亭高矗水潆洄。渔舟童子垂丝钓,群唱春明玉辇来。”可见,当时的百姓对于皇帝的驾临已经习以为常,每到春暖花开的时候常常会迎来帝王的銮驾。

康熙、乾隆等皇帝驻跸赵北口不仅仅都是水围,更多的反而是巡视。尤其是乾隆皇帝一生6次南巡,其中有5次经过了赵北口,并在赵北口行宫里度过了5次元宵佳节。地方官为了烘托节日气氛,每次都会在行宫附近举行烟火表演和民俗表演。

烟火表演于乾隆十六年首次举行,于乾隆四十五年终止,历时近三十年,对当地民俗的形成有着深远的影响。旧时,赵北口曾有72道花会,并成立了一个名为“皇会”的组织,主要负责皇帝启跸典仪以及村中各类庆祝活动。同时,在赵北口村北的十里铺还专门设立了一处灯炮厂,专门为烟火表演提供爆竹和彩灯的生产加工。

在清乾隆版的《任丘县志》里,详细记录了乾隆十六年元宵节烟火表演的盛况。彼时,于怀清楼西侧的水面上用彩灯搭起了“坊楼”,行宫周边安排了10处烟花陈放点,由若干兵勇负责。乾隆与崇庆太后登上怀清楼后,表演宣告开始。顿时,行宫水面上锣鼓声骤起,八十艇扎满彩灯的龙舟从四面八方向着怀清楼驶来。与此同时,音乐会唱奏起悠扬的乐曲,龙灯会挥舞起手上火龙,高跷会、舞狮会、花鼓会也陆续登场,负责烟花燃放的兵勇同时点燃了地上的烟花。刹那时烟花四起,划破夜空,火星飘洒宛如七彩流萤。此时的赵北口行宫沉浸在烟花和欢笑的包围中。

在乾隆《任丘县志》的卷首留有这样的记载:

(原文)乾隆辛未正月十三日恭逢圣驾奉皇太后南巡江浙,臣观承谨率属扈,恩即事得诗二十首。

驻跸赵北口

(花灯龙舟)

行宫津人制莲灯八十艇,敲水渐进环绕岸外。

千倾水装白玉壶,忽教涌出万红芙。

回环灯影连高下,远近歌声乍有无。

津人制九龙灯以相阙戏

(龙灯会表演)

夜半鱼龙阙合围,火珠旋转剧光辉。

须与电掣雷砰处,真有千鳞破冻飞。

御制赵北口观灯火诗

(烟花表演)

连天岸火射流鸟,遍水舟灯照渚凫。

赵北燕南传盛事,水嬉火戏并成图。

一灯千灯忽自明,小爆大爆何多声。

应谷雷硠洽豫动,垂阳甲坼催春生。

上元前夕行营观烟火即事

(音乐会表演)

火戏行营却异常,灯前随分赏韶芳。

烟村中有丰年景,碧落边仍古月光。

漫集梨园陈法曲,试凭棐几咏新章。

田蚕照处农祥应,也胜楼头甲煎香。

除掉元宵节外,乾隆皇帝还曾在赵北口行宫庆祝端午节。据《乾隆御制诗集记载》:“端午日驻跸赵北口,班禅额尔多尼遣喇嘛伊什巴尔珠布及哈萨克使臣色徳克苏尔坦等前来迎觐,即于行宫前设龙舟水嬉,赐宴其自京迎銮及扈从之王大臣等,并命与宴以昭慈恵。”并留诗云:

端午日于赵北口作

迎銮近远发伻邮,午日燕南赵北州。

嘉彼倾阳来雁使,恰兹临水示龙舟。

率因逢节俾怀恵,实自望霖未解愁。

春孟去而夏中返,光阴讶似逝波流。

四、结束语

康熙御笔《赵北口诗轴》

赵北口行宫初建于康熙8年(公元1669年),裁撤于道光6年(公元1862年),共历时193年。前后有康熙、乾隆、嘉庆等三位皇帝驻跸65次,其中其中水围驻跸33次(康熙29次,乾隆4次),东巡和南巡驻跸32次(康熙11次,乾隆20次,嘉庆1次)。除此之外,雍正、道光等皇帝在作为皇子期间,也曾入住过赵北口行宫,在雍正皇帝的《雍府诗集》也留有众多赞美赵北口的诗篇。

道光年间,因为清政府国力衰退,财政出现了紧张局面,于是下令取消巡幸天下的制度。据《任丘县志》记载,道光六年四月,奉上谕将赵北口行宫赏给直隶作为官房使用,“其存储御笔石刻,及匾额、陈设、书籍等俱奉文呈缴”。从此以后,中央政府也就不在每年拨付行宫的修缮费用。

从道光年间一直到民国时期,由于行宫年久失修,再加上战乱等人为因素,行宫大部分倒塌。民国初年,赵北口当地集资,在行宫坐辇处北侧,利用行宫残垣的砖瓦木料,建起一座戏楼。新中国成立后,戏楼被改为烈士祠,方得以保存。戏楼坐西向东,底部为青石基座,基座原高五尺左右,长宽各十余米。基座上建筑分明暗两部分,前面是舞台,背面是休息处,为双脊斗拱式建筑。在上世纪九十年代以前,经常有各地艺人来此登台献艺,赵北口旧有的北太和、梨园会等剧团也经常在此表演。

现在的赵北口戏楼经过后来粗劣改建,已经面目全非,近200年喧闹一时的行宫遗迹也即将消失在物欲横流的社会大潮中。

,