南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。如果说四百八十寺只是文学作品中的数字,只表示抽象的“多”,那么,北魏孝文帝(471—499年在位)太和初年,全国有寺院六千四百七十八座,僧尼七万七千二百五十八人,就是十分具体的数字了。这个见于《魏书·释老志》的数字,见证着魏晋南北朝时期佛教的大踏步发展。

这是一个多灾多难的时代。政权更替频繁,各种政治力量的社会地位动荡变易,长期分裂割据以及阶级矛盾激化导致各种战争不断爆发。下层社会的庶民百姓不仅承受着各种战乱的痛苦,而且受着瘟疫、水旱等各种自然灾害的威胁。面对种种不幸,百姓不仅无能为力,而且求助无门。悲天悯人、无所不能的佛祖出来度众生于无边苦海。

《法句譬喻经》记载了这样一个故事:有四个和尚坐在树下,探讨什么是人间之苦的根源。

一个人说:天下之苦源于淫欲。

另一个人说:世间之苦源于饥渴。

第三个人认为:人生之苦源于愤怒。

第四个人说:人间之苦源于恐怖。

正当四个人争论不休时,佛来了,他说,你们都不知道造成痛苦的根本原因。饥渴、寒热、嗔愤、惊怖、色欲、怨祸,全都生于自我本身。自我本身是众苦之本、祸患之源。如果想脱离世间之苦,就当求寂灭,摄心守正,淡然无想,进入涅槃。

佛教认为,人生是一片苦海,里面充满了生老病死、怨恨离别、求取不得等苦恼,只有超脱出生命活动的过程,达到无生无死、无爱无忧的涅槃寂境,才能脱离苦海,取得永恒的快乐。

葛洪像。他是东晋时期著名的道教领袖

道教是中国土生土长的宗教,它在佛教传入以前就已存在。道教所关心的,是社稷荣衰、战争胜负、命运穷达、人生贫富、寿命长短、前途吉凶、祛病消灾等社会现实问题。

佛教普度众生于苦海、达到彼世幸福的出世思想,与当时人们迫切需要取得现世利益的入世心态,存在着一定差距,因此,佛教也曾受到一些指责:

僧人聚敛钱财,大建寺塔,奢侈靡费,无益当世。

僧人不能令主上延年益寿。

僧人上不能调和阴阳,使年丰民富,消灾祛疫,克静祸乱;下不能休粮绝粒,呼吸清醇,扶命度厄,长生久视。

演员登上戏剧舞台,素面对众是不行的,必须要通过化装改变自己的面孔。佛教想在华夏舞台站住脚,不改变自己是不行的。然而,这种改变不是舞台化装那样简单,而是对自我的部分改变。

魏晋南北朝时期的僧人,不是只会诵经参禅打坐的和尚,还有着种种道术。他们用占卜、占梦、谶纬、相人等方术预言世人的吉凶贵贱,用神水符咒为世人治病消灾,颇近于道教的秘学方术。在人生目标追求上,从对涅槃境的专注变成对人生利益的兼顾,这表明佛教正在向中国化转变。

佛图澄,十六国时期著名的高僧,但也会占梦等方术。一次,后赵主石虎梦见一群羊驮着鱼从东北过来,醒来觉得奇怪,便到佛图澄处求占。佛图澄听完石虎复述梦境之后,说:“不祥之梦,恐怕预示着鲜卑人将占有中原。”

康僧会,世居天竺,自幼随父亲经商到交广地区。双亲亡后出家,他笃志好学,明解三藏,博览六经,天文图纬多所综涉。三国时他来到孙吴首都建业。

康僧会刚到江东时,江东地区还只是初染佛法,睹其形未及其道,人们对佛法不甚了解。康僧会初传佛法以术不以法,即不讲深奥的佛理,而展示以直观的神术。

他见到孙权后,给他讲了佛骨舍利的神奇及阿育王一夜之间在世界各地造八万四千舍利塔的故事,又用了三个七日祈求舍利降临,并演示了舍利子击破铜盘、劫烧之火不能焚、金刚之杵不能碎的神奇,使孙权对佛教大为叹服,立即同意兴建寺塔。

佛教在江东站住脚后,康僧会没有停止于用神术宣传佛教,而是进一步宣传佛理,在宣传佛理的时候借用了不少儒家思想。

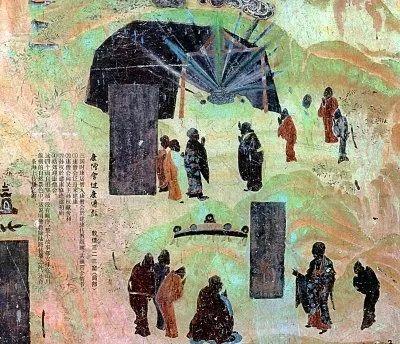

敦煌壁画中的康僧会传教图

孙晧(吴末帝,264年—280年在位)即位后,想毁坏佛教寺塔,他说:“如果佛教真是正教,其主张与先圣典籍相符,我就尊奉保存它,否则,就将其寺塔全部焚毁。”于是,孙晧便大集朝臣,把康僧会迎来,让他论述佛教与儒家圣典的关系。

孙晧问:“佛教讲善恶报应,与儒家经典有联系吗?”

康僧会答:贤明的君主孝慈仁德,就会有祥瑞之报。“善既有瑞,恶亦如之。故为恶于隐,鬼得而诛之;为恶于显,人得而诛之。《易》称积善余庆,《诗》咏求福不回,虽儒典之格言,即佛教之明训。”

孙晧说:“既然周孔已经明确论说,何用佛教?”

康僧会说:“周孔所言略示近迹,至于释教则备极幽微,故行恶则有地狱长苦,修善则有天宫永乐。举兹以明劝沮,不亦大哉!”

康僧会认为,儒家和佛教都讲善恶报应,只不过儒家所言为近迹,佛教所言为幽远,二者相得益彰,各有用途。

康僧会翻译的《旧杂譬喻经》讲述了这样一个故事:

有一个女子行将出嫁,众姐妹为她送行,相约在楼上共进饮食。一个橘子从桌子上滚落下来,一直滚到楼下。

众女子说:“谁能下楼把橘子取回来,我们就共同为她做饭。”即将出嫁的女子便下楼去取橘子。这时一个小孩已经把橘子捡了起来,女子要求小孩把橘子还给她。

小孩说:“你出嫁前先到我家,我就还你,否则不给。”女子答应了,小孩便把橘子给了她。女子拿回橘子,让众人请了一顿饭。

临嫁之前,女子对丈夫说:“我先去实现承诺,回来给你做妻子。”

出城之后,女子碰见了强盗,她请求强盗放她去兑现承诺,强盗也答应了。

又碰到了吃人鬼,女子又同样乞求,感动了恶鬼。

最后,女子来到孩子家中,实践了自己的诺言。

当嫁女一诺千金,既已答应嫁前先到童子处,丈夫、强盗、恶鬼都拦不住,这与儒家“信”的观念非常契合。

康僧会翻译的另一部佛经《六度集经》中还有一个法施王太子的故事:他内清外净,尊圣孝亲,慈济众生。国王宠妃想与其私通遭到拒绝,怀恨在心,不断向国王进谗言,迫害太子。

国王不忍残害自己的骨肉,便让太子到离国都八千里外的地方做边王,临行嘱咐他:“尔镇境外,则天行仁,无残民命,无苟贪困黎庶,尊老若亲,爱民若子,慎修佛戒,守道以死。世多奸伪,齿印之教,尔乃信矣。”

太子稽首泣涕曰:“不敢替尊诲。”太子到边国一年,慈化国民,远民慕润,归化云集,增户万余。

《六度集经》还有这样的记载:国王当时“以五教治政,不枉人民。一者慈仁不杀,恩及群生。二者清让不盗,捐己济众。三者贞洁不淫,不犯诸欲。四者诚信不欺,言无华饰。五者奉孝不醉,行无沾污。当此之时,牢狱不设,鞭杖不加,风雨调适,五谷丰熟,灾害不起,其世太平,四天下民,相率以道”。

尊圣孝亲、施行仁政、尊老爱民、诚信不欺、牢狱不设、刑措不用、五谷丰登、天下太平,这些都和儒家所推崇的理想的政治没有什么区别。

在北魏迁都洛阳之前雕刻的菩萨像中 , 维摩诘菩萨右手端举麈尾,坐榻倚几,似在侃侃而谈。这正是佛教融入当时思想界的反映。

两晋时期,当玄学之风越煽越盛之际,很多佛教界僧人也加入到玄风竞煽的行列中。

僧人竺法雅发明了“格义”法。所谓“格义”,说白了,就是用人们熟悉的老庄学说比附讲解佛教教义。“格义”法在佛教和老庄之间搭起了一座桥梁。

西域僧人康僧渊,深目高鼻,一副胡人相。东晋初渡江,玄学家殷浩始问佛经深远之理,康僧渊却与他论俗书性情之义,论辩昼夜,殷浩终于折服。王导曾拿他的胡人相貌开玩笑,康僧渊回答说:“鼻者面之山,眼者面之渊,山不高则不灵,渊不深则不清。”时人以为名对。

东晋僧人支道林,玄佛合流之先驱

僧人支道林著《逍遥论》,提出“物物而不物于物”,即对事物有一定的目标追求,而又不能被这种目标追求所役使,从而提出一种既有追求又超然于这种追求的处世哲学。

佛教的发展道路并非一马平川,南北朝时期北魏太武帝与北周武帝的灭佛运动使它一度进入发展的低谷。两次灭佛运动对佛教的发展而言无疑是严酷的寒冬,然而寒冬毕竟只是一年中的一个季节。五六年的灭佛,相对于几百年的发展,不过是短暂的一瞬。兴盛发展,仍是魏晋南北朝佛教的主流。

大同云冈石窟第一窟,有一尊维摩诘像,尽管日月的风化模糊了他的面貌细节,但他头上戴的尖顶帽,是典型的北方少数民族特征。

洛阳龙门石窟宾阳洞内,有一幅维摩诘题材的作品。这是北魏孝文帝迁都洛阳后所作。低垂的帐幔下,维摩诘头戴高帽,褒衣博带,斜倚榻上。这与顾恺之在江宁瓦棺司所绘的病维摩形象十分吻合。服饰的褒衣博带,与江南形象的吻合,正与拓跋鲜卑汉化的进程契合,反映了民族融合的进程。

洛阳,曾经是北魏的国都。北魏后期,洛阳地区寺院林立,佛塔成群,被西域僧人视为佛国乐土。据《洛阳伽蓝记》记载,每年四月八日为礼佛日,前此一天,洛阳各处的佛像一千余躯全都会聚于景明寺。至八日,依次入宣阳门,向阊阖宫前受皇帝散花。

四月八日这天,“金花映日,宝盖浮云,幡幢若林,香烟似雾。梵乐法音,聒动天地。百戏腾骧,所在骈比。名僧德众,负锡为群。信徒法侣,持花成薮。车骑填咽,繁衍相倾。时有西域胡沙门见此,唱言佛国”。

众多的寺塔,盛大的佛事,吸引了大批西域僧人前来洛阳。为了给他们提供一个憩息场所,北魏宣武帝(499—515年在位)在洛阳城西大觉寺东又修建了永明寺。此寺“房庑连亘,一千余间。庭列修竹,檐拂高松,奇花异草,骈阗阶砌。百国沙门三千余人,西域远者,乃至大秦国,尽天地之西垂,耕耘绩纺,百姓野居,邑屋相望,衣服车马,拟仪中国”。

大批西域僧人来到洛阳,在洛阳长住者甚至还耕耘绩纺,仿效中原衣食习俗,他们返回西域,也必然会将这些文化带回去。

3—6 世纪,佛教传遍大江南北。佛教遍染华夏,华夏改造了佛教。华夏文化以它博大的胸襟包容了佛教,同时又赋予它一系列新的特色。

它是政治的附庸,政治家们用它辅助治理国家;它是经济的实体,享受着国家给予的种种特殊照顾;它具有思辨性,闪耀着哲学思想的智慧;它是中外文化交流的桥梁,一端连着华夏中原沃土,一端连着西域中亚文明;它是艺术的瑰宝,赋予山川岩石灵动的生命。

卜宪群 总撰稿

中国社会科学院历史研究所 撰稿

华夏出版社 安徽教育出版社 出版

,