【1-13】

有子曰:“(子曰:)信近【1】于义【2】,言可复【3】也。恭【4】近于礼【5】,远耻【6】辱【7】也。因不失其亲【8】,亦可宗【9】也。”

【注释】

【1】近:距离短,距离近,不需要走路就到达,不用走路就可够到。这里指控制、约束。

【2】义:義,一个羊,一个耙子(我),捉到羊为义,抓到好东西了。引申为,打猎时的规矩,大家要遵守。人类的劳动有分工,各自有各自的劳动产品,大家需要交换劳动产品,用来交换产品的标准也叫义,即度量衡。度量衡的标准是固定不变,公正平等。所以,义就引申为,搂取的时候平等地搂取,符合道地搂取,符合公正平等规则去获取。义也有道理,法律,标准,公正平等,规章制度,真理真相的含义。这里指那些主要是用来约束人的言语的规范。

【3】复:最早指度量衡坏了,再重新做一个。后来演变为,人加工物品的制作过程,这个过程中,各种动作要重复做。引申为,修理,制作,恢复,反复,再现。这里指实践,做到。

【4】恭:这里指人的行为的各种外在表现。

【5】礼:典章规范制度,主要是用来约束人的行为的规章制度。

【6】耻:人说错话,做错事,做了不平等的事后,自己心里的感觉,心不安,心里难受,惭愧,感觉羞耻。或者,人见到比自己做得好的人,感觉到羞愧。这里指,耳朵听到的,心里难受。

【7】辱:古代耕地用的工具叫辱。用辱耕地时,辱是要入土的,上面往往粘上脏东西,让人看着不舒服。引申为,脏,羞辱。这里指,眼睛看到的,心里难受。

【8】亲:最近的,伸手可得,关系最近的。原指真理真相,指道。因为精神上的道理(天道)与人关系最近。人时刻与天道待在一起。后来人类由于迷惑,认为与自己生活在一起的家人与自己关系最近,甚至以为物质与自己关系最近。于是,亲的意思就演变为,家人,亲人,甚至物质。这里指根本,做人的底线。

【9】宗:最早指性交,后来演变为家里祭祀的先人,祖先。这里指祖宗的教育,真理,指可以立言立说教育后代了。

【译文】

有子说:“(孔老夫子说过:)一个人的言语,受义这些规章的约束,那么说的话就可以去实践,就可以做得到。一个人的行为,受礼这些规章的约束,就不会做错事,就不会受惩罚,那么就可以远离耻辱。这种,虽然不是靠自觉做到的,不是凭良心(真心本性)做到的,虽然是在义礼这些典章规范的约束下才做到的,但是在世风日下的今天,也算是没有丢掉做人的根本,没有突破做人的底线,这样也可以接受了,这样也可以立言立说教育后代了。”

【徐力点评】

在写这一节的点评时,我有一些感慨,甚至有一丝伤感,因为我既感受到了古人,也感受到了现代人的那种无奈和叹息。

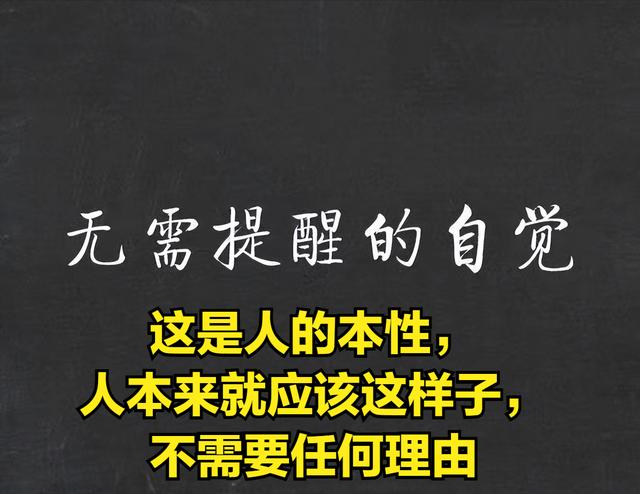

本来我们人类就是凭自己的良心做人做事的,本来我们人类就不需要“义”、“礼”这些规章制度的约束,而是单靠自觉,就能做到为人真诚、言而有信,就能做到为人处事公正公平公道,就能做到善心善言善行。这本来就是我们作为人类,别的什么也不需要,单凭我们的本能,就能做到的,也是应该做到的,因为这是我们的本性使然。

但是,由于抵御不住这个花花世界的诱惑,有些人就利欲熏心,把自己的本性给遮盖上了,昧着良心去欺骗人忽悠人,去干损人利己的事。也就是,有人堕落了,做不到自觉了。

无奈之下,人们就参照着良心里的公正平等标准,制定了“义”、“礼”这些规章制度,希望通过这种方式来唤醒这些人的良知,让这些人的良心回归,回到凭良心本性做人做事的轨道上来。

礼义这些仿良心版的规章制度,也确实在一定程度上起到了作用,确实也有人因为学了礼义后而懂了道理,知道了什么事应该做,什么事不应该做,从而找回了自己的良心良知。

但是,人心不古,世风日下,随着人们的进一步堕落,到了距今两千多年前的孔子时代,人们已经普遍堕落得比较严重了,已经成了,靠礼义这些规章制度的约束,普遍已经很难再恢复本性,再找回自己的良心了。

因此,也才有了论语中的这一节的无奈描述:一个人,只要能按照礼义这些仿良心版的规章制度的要求,能做到说人话做人事,不做错事,做到外无羞辱,内无愧疚,就算不能做到自觉,也已经算是可以了。做到这一种,也就可以去立言立说,去做教育家,去教育子孙后代了。

本来这种需要礼义的约束才能做到的做对人做对事,并不是我们真正需要的,并不是我们人类做人的最终目标,因为这个还不是自觉,还是要依靠一个外在的规章制度的约束才能做对。但是,由于人们的堕落实在是太厉害了,因此,也只能退而求其次了,在万般无奈之下,在论语中也就出现了这个勉强凑合式的论断。

两千多年前这种勉强凑合的无奈之举,现在看起来,的确是会让人感叹,而且不仅让人感叹,还让人产生些许伤感。

论语中的这份无奈,那可是两千多年前的无奈了。其实孔子那个时代的人,与现代相比,人心还是比较古的,还是很纯朴的。那个时候的人,都已经这样了,人们又经过了两千多年的去纯去朴的磨练,到了今天,又是什么样子呢?还剩下多少纯朴还在呢?

我估计,孔子也不会想到,他那时候的那种按法律法规规章制度做到公正平等,只能算个勉强凑合,而到了两千多年后的子孙后代那里,却成了一种大众的奢望。

我们让古人见笑了。

我们让古人见笑之余,是不是也应该去思考一下,我们处在现在这种时代,身处这种环境,我们又该怎么办呢?