陈何芳,靳娜.“就读经验”与“学习体验”研究有何区别[EB/OL].(2021-12-13) https://mp.weixin.qq.com/s/8fQ1W3TL3OE3n28n8J-i-A

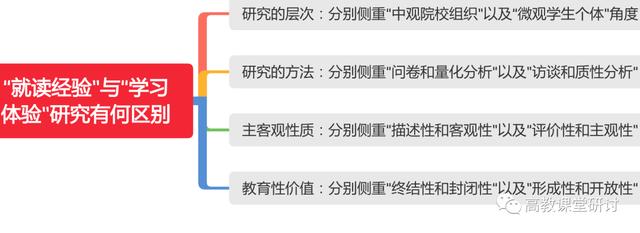

全文共4159字,按照“研究的层次-研究的方法-主客观性质-教育性价值”逻辑,比较二者的“层次定位高低?研究方法侧重?主客观强弱?教育性大小?”

关键词:就读经验;学习体验;学习研究

摘 要:Learning experience 可以翻译为“就读经验”或“学习体验”,二者在研究的层次、研究的方法、主客观性质和教育性价值等方面存在差异。首先在研究的层次上,前者注重中观院校组织层面,后者注重微观学生个体层面。其次在研究方法上,前者主要是问卷调查和量化分析,后者主要是质性访谈和质性分析。再次在主客观性质上,前者的描述性和客观性更强,后者的评价性和主观性更强。最后在教育价值上,前者带有终结性和封闭性,后者更具形成性和开放性。

在“学习研究”领域,“就读经验”和“学习体验”是两个近似的概念,在英文中都是Learning experience,但二者具有不同的研究侧重。经过近年来“学习研究”的持续推进,“就读经验”已经成为一个使用频率较高的概念。相形之下,“学习体验”的使用率较低,有必要对二者进行一定的辨析,以凸显“学习体验”研究的现实价值。

一、研究的层次:分别侧重“中观院校组织”以及“微观学生个体”角度

“就读经验”与“学习体验”的概念在英文和中文语境具有差异。关于大学生“就读经验”的概念,国内比较权威的解释是学生对其自身与大学环境中的人、事、物所发生的交互作用的认识和体验,侧重的是学习者在高校期间参与课内、课外活动的经历。[1]而与这个术语极其相似的“学习体验”,“美国教育改革术语表”(The Glossary of Education Reform)给出的解释是:“学生在学习过程中与课程、教学活动、教学交互、学习环境等接触所产生的体验”。[2]Learning experience 被翻译为“就读经验”或“学习体验”,就有了中文含义的差异。“就读”一般表示“与学校相关”,“学习”通常表示“与学习相关”。但在当下学习型社会背景趋势下,“在学校就读”既包含学习又不限于学习;“学习”既包含在学校学习又不限于校内。可见,“就读”和“学习”的现实含义都较为宽泛,无需过分关注二者的概念大小,而应关注其“研究视角”的差异。“就读”彰显的是“学校”视角,是从区别于“政府”和“个体”的中观层面和学校组织层面来“俯视”学生的学习;而“学习”彰显的是微观“个体”视角,是研究者“平视”学生的学习,探究具体的过程与机制。“就读经验研究”更关注组织改进,而“学习体验研究”更注重自我反思和个体调适。当然,两种研究在内容上有很多交集,都会涉及课程学习、校园活动、师生关系和伙伴交往等。

二、研究的方法:分别侧重“问卷和量化分析”以及“访谈和质性分析”

“就读经验”的相关研究以实证调查为主。20世纪60年代,美国教育界借助于大规模问卷调查,开展各种相关研究。比较著名的调查项目有印第安纳大学的大学学习经验调查(College Student Experiences Questionnaire,CSEQ)和全国大学生参与度调查(National Survey of Student Engagement,NSSE)。英国最有代表性的是“全国学生调查”( National Student Survey ,NSS)。国内研究起步较晚,但是也取得了一定的研究成果。比如北京师范大学的周作宇教授2001年将佩斯的CSEQ问卷进行汉化和修订,形成了《中国大学生就读经验问卷》。以史静寰为代表的清华大学教育科学研究院对“全美大学生学习性投入调查”(NSSE)问卷进行了汉化并修订,成为“中国大学生学习投入调查”问卷(NSSE- China)。北京大学教育学院的闵维方和文东茅两位教授主持了“首都高校学生发展调查”项目。当前这种基于问卷的量化研究更加普遍,其研究方法简单易操作,更加适应大数据时代的技术优势和现实需要。

“学习体验”一般采用质性方法开展研究。比如朱琳运用访谈法和观察法对小学生的课堂学习体验进行研究,认为影响因素有性格、习惯、教师、自信心、兴趣、教师的关注度等。[12]周神珍运用观察法、访谈法和自由作文等质性研究方法,对 S 中职院校的 200名女生进行了研究,从“课堂学习”“自主学习”“考试”“学习环境”四个维度, 揭示了 S 中职院校的学习体验现状。[13]李金慧对视觉障碍大学生的课程学习参与、课外活动参与、人际交往等进行了质性研究,展示了视觉障碍大学生在参与校园活动、享用大学支持性服务及自我发展过程中的内心体验与评价。[14]乔俊鸽采用个案访谈的形式,对一名农村籍重点大学的大学生进行研究,发现社会结构通过自我认知结构对个体行为会产生影响,如果内化过程发生了不合理的心理偏差,很容易给个体带来沉重的心理压力,使其在行动上进行自我设限。[15]彭易采用深度访谈法,对上海市 3 所高校的 15 名护理学专业学位硕士研究生进行访谈,发现其学习体验包括现实与期望不符,体现为报考时曾满怀期待、接受就读过程曲折;也包括心理负荷过重,体现为不确定感、被看低感、 被忽视感、缺乏归属感、焦虑和(或)无奈、负疚感。[16]这些质性研究与社会学和人类学的研究方法较为类似,所揭示的问题更加鲜活和深刻,研究更具有个体性和差异性。

三、主客观性质:分别侧重“描述性和客观性”以及“评价性和主观性”

“就读经验”和“学习体验”研究的区别来源于“经验”和“体验”的区别。经验是体验的基础,无经验则无体验;体验是对经验的拓展,也是新经验的重要组成部分。经验是体验的对象,它是客观存在的,立足于事实世界;而体验与自身因素密切相关,具有主观性和建构性。基于“建构性”,个体可以通过个性化的活动,重新地感知和界定已有经验。即使是相同的经验,也会因为自身及其他因素的变化而发生改变,形成新的经验和体验。[17]总体而言,经验可以深化或升华为体验,体验又成为新的经验,二者形成密切联系的循环关系,不断促进“经历和体会促进学习”的教育效果迭代升级。基于“经验”和“体验”的区别,“就读经验”研究具有更强的描述性和客观性,而“学习体验”研究更凸显评价性和主观性。两种研究虽然各有侧重,但研究成果具有互补性,共同揭示了学习中不同侧面的问题和机制。

四、教育性价值:分别侧重“终结性和封闭性”以及“形成性和开放性”

“体验”所具有的教育性价值受到教育学者的广泛关注。作为教育学概念的“体验”,多用于德育过程,涉及到“体验式”的教育方式。刘惊铎将“体验”定义为人类的基本生存方式之一,是一种图景思维活动,[3]也是充满魅力的化育模式,[4]是一种新的教育理念。沈建认为,体验是主体内在的历时性的知、情、意、行的亲历、体认与验证。它是一种活动,更是一个过程,是生理和心理、感性和理性、情感和思想、社会和历史等方面的复合交织的整体矛盾运动。[5]张华认为,体验课程之“体验”是立足于精神世界,立足于人、自然、社会整体有机统一的“存在界”,是“意义”的建构、“存在”的澄明、价值的生成。[6]裴娣娜教授认为,体验是一种情感,是一个人对愿望、要求的情感体验上的感受。[7]朱小蔓教授则把体验当作一种特殊的活动,是人们追求生命意义的重要方式。[8]冯建军教授认为,“体验是一种移情和理解。”[9]它能够使得外部的人、外部的物融入进我“心”,从而浸染生命,撼动心灵。体验并非凭空想象或者通过书本学习与理性推理而获得,体验源自于生活。[10]可见,教育学领域将体验作为一种情感的、行为的、认知的过程来看待,关注学生精神世界的发展与升华。在这个意义上,“求学经历”具有终结性和封闭性,“学习体验”具有形成性和开放性,后者对个体的教育意蕴更为深厚悠远。

关于“学习体验的机制探讨”以陈亮为代表。他提出“学习体验的产生依承于历构层、预构层和临构层三大结构,这一过程的关键在于三大结构的相互作用与有机统一。”[11]简单地讲,“历构层”是个人历次实践活动内化物的汇聚和积淀,是过去经验与生命感受的汇集,是理性真理和感性情感的结合。正是二者之间的互动,才推动了学习体验的产生。“预构层”是个体对未来的观念、心态或心象,表现为理想、希望、信心等。它是个体对学习活动的期望,是个体开展学习活动的动力。“临构层”是学习体验产生的途径,是自我与环境的交互,是个体调试自我认知,达到顺应外界活动或者改变外界客体的过程,最终促成了学习体验的生成。

总之,“体验”是人们在一定的实践活动中,结合自身的认知与经验,针对实践活动所蕴含的情感、行为、认知等,所形成的一系列的感受与思考,具有体察性和内省性。就读经验研究侧重于对“求学经历”的展示,而学习体验研究更侧重对“求学感受”的展现。已有的“就读经验”研究大多从数据分析的角度,展现学习者求学过程中的参与度和满意度。而“学习体验”指的是学习者对求学期间所接触的教育资源、校园活动和个人成长等方面所得经验的情绪性的体会和回味。二者的区别突显了“体验”相对于“经验”的丰富含义,也揭示了“学习体验研究”的潜在价值,期待其不断推动“就读经验”研究的深化,展现更加鲜活、多元、全面而深刻的“学习故事”。

[1]周作宇,周廷勇.大学生就读经验:评价高等教育质量的一个新视角[J].大学(研究与评价),2007(1):27-31.

[2]The Glossary of Education Reform. Learning-experience[EB/OL].http://edglossary. org/learning-experience/.[2016-04-02].

[3]刘惊铎.道德体验论[M].北京:人民教育出版社,2003:60.

[4]刘惊铎.德育建模、验模与中国德育新模式[J].新华文摘,2014(13):127.

[5]沈建.体验性:学生主体参与的一个重要维度[J].中国教育学刊,2001(2):42-44.

[6]张华.体验课程论:一种整体主义的课程观(下)[J].教育理论与实践,1999,19(12):38.

[7]裴娣娜.发展性教学论[M].沈阳:辽宁人民出版社,1998:25.

[8]朱小蔓.情感教育论纲[M].南京:南京出版社,1993:150.

[9][10]冯建军.让教育与生命同行[J].人民教育,2006(9):5-7.5-7.

[11]陈亮,朱德全.学习体验的发生结构与教学策略[J].高等教育研究,2007(11):74-77.

[12]朱琳.小学生课堂学习体验研究[D].东北师范大学,2008:24-27.

[13]周神珍.S 中职学前教育专业女生学习体验的个案研究[D].江西师范大学,2014:13-31.

[14]李金慧.视觉障碍大学生就读经验研究[D].华东师范大学,2011:18-56.

[15]乔俊鸽.文化适应:农村籍男性大学生重点大学就读体验研究[J].煤炭高等教育,2015(1):121-125.

[16]彭易,等.护理学专业学位研究生就读体验与应对的质性研究[J].中华护理教育,2011(8):339-342.

[17]汪潮.语文学理——语文学习的心理学原理[M]. 杭州:浙江大学出版社,2013:419-420.

,