导语:南戏是我国戏曲的祖先,它比元杂剧的出现还要早,最早的南戏在北宋末年的时候就形成了。而我们传统观念上的认为最早的昆曲,只是南戏唱法中的一支。南戏本是江浙地区,即温州片区一个民间特色戏种,南宋灭亡、元朝建立,随着大量的人流迁徙,南戏吸收了中原地区北杂剧的文化,成为我国戏曲发展历史中重要的一笔。

南戏的诞生之地江浙地区,也就是江南地区,从魏晋南北朝开始,承接了大量的中原移民。从历史进程中看,这时候是经济重心开始转移,直至宋朝经济重心完全偏移到江南地区。南戏的内容,大多是因为经济产生的爱恨情仇,或者是控诉封建礼教的。南戏原记载有几百首,但是由于时代的原因,现今能书写在后世的史书上,仅仅剩下5首,或许是古代戏剧在今日的悲剧吧。然而,我们看到,南戏新的衍生物---昆曲,仍然延续着南戏的光彩。

南戏在宋元的时候南戏的雏形形成于宋朝南下时期,也就是北宋末期。当时宋代的江南地区一直是经济重心,北宋的两个皇帝被抓去当俘虏,宋代的人意识到中原地区已经混不下去了,就将朝廷迁移至江南。而江南地区,被迫接受了成为政治中心的事实,民众普遍不满,这样又会有一大堆的问题,且人民的赋税徭役又会加重,于是,代表当时的民生的南戏开始着手写这样的题材。虽然不能明说谁谁谁干的,但也可以含沙射影。

《赵贞女》又名《琵琶记》

最著名的是《赵贞女》,这篇戏曲比较大胆,不避讳地说出当朝皇帝的姓。故事的内容是赵贞女的丈夫蔡伯喈进京考取功名后贪图京城的花天酒地,忘记了糟糠之妻,赵五娘在蔡的父母死后进京寻找丈夫,发现丈夫真人,丈夫死皮赖脸不认识,悲愤的赵贞女用马脚踹死了负心汉蔡伯喈。这里映射了中原来的皇帝到了江南地区不思进取,不去拯救自己的哥哥、父亲,违背了儒家孝敬兄长的观念。

而禁止这个戏演出的是宋光宗的弟兄赵闳夫,是当时南宋的王爷。宋光宗是南宋的第三位皇帝,当时的杭州,成为南宋的首都已经有62年了。成为一个脍炙人口的戏剧,在尚不发达的古代,还需很多年,由此可见,《赵贞女》在杭州已经是人人皆知。而宋光宗这个人体弱多病,因为李皇后经常对他、太上皇父亲、立储之间挑拨离间,常常畏惧朝廷。而此时对民间不满的弟兄赵闳夫正好出手,将《赵贞女》作为禁剧,不许演出。

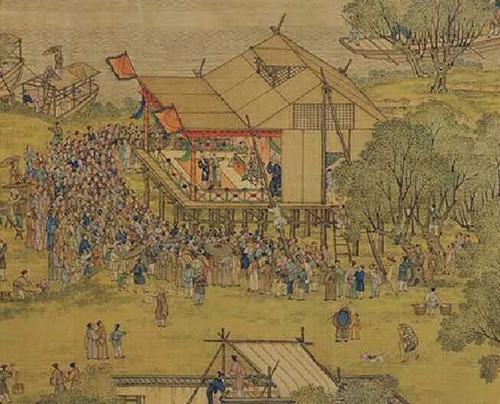

宋时期的勾栏

南戏形成的历史条件,是得益于宋代得天独厚的市井环境。宋代的街道,将市井的障碍打通,创造了人人都有可以看剧的条件。南宋当时的首都杭州,就有几十座瓦舍,专门用于表演娱乐节目,在这里。我们可以看到各式各样的歌剧,比如杂剧、评说戏、说书、滑稽戏、相扑等等。许多戏院都是要买票进去的,像现在综艺节目选秀一样,有着淘汰制、晋级的名伶将成为当时的明星。南戏在这里生根发芽,吸收了江南地区各色戏种,自成一家。

南北间交流密切,南宋时,北方的商人过来经商,顺便带来了别的民族独特的文化。南宋灭亡后,元朝统治了杭州,又带来了元杂剧的特色。元杂剧的滋润,南戏又迎来了发展的高峰。

元杂剧与南戏的区别笔者对比了元杂剧《倩女离魂》和南戏《白兔记》。《倩女离魂》讲的是一个叫倩女的女孩,一直等自己的丈夫进京赶考后回来。然而她相思成疾,不久就病倒在床上,离奇的是,倩女自己的魂魄找到了自己的夫君,并且陪伴了他三年。夫君锦衣还乡,倩女魂魄归位,从此过上了幸福的生活。

《倩女离魂》

《白兔记》讲的是一个皇帝的传奇故事,后汉皇帝刘知远成为皇帝前和自己妻子李三娘、儿子咬脐郎分离又团聚的事情。本来刘知远是李三娘父亲手下的一个农民。李父有一日看到刘知远睡觉的时候,有蛇穿通了他的七窍,认为他是一个有用之才,于是将李三娘许配给他,李父不久后去世,家产被分成了三份。

白兔记

李家的哥哥、哥嫂怨恨刘知远夫妇,就派刘去看守有瓜精的瓜园,刘知远成功战胜了瓜精,得到兵书宝剑等的战利品,"下面石匣里面,头盔衣甲,兵书宝剑。我刘知远喜的是兵书。"于是远赴外地从军,屡战屡胜,成为了有成就的将军,别人都是"官人"、"官人"地叫。而留下来的李三娘,就没这么幸运了,她被迫干着不该干的活,哥哥和哥嫂强迫她签休书。李三娘分娩的时候还是用牙齿咬掉了脐带,叫自己的儿子为"咬脐郎"。本来,这个婴儿本该是被人淹死的,好心的窦公答应了李三娘的请求,将这个婴儿带去找他的父亲刘知远。

孩子就在刘知远的抚养中长大,父亲带着儿子回去寻母。母亲的哥哥觉得自己的妹妹是一个比较好的劳动力,于是告诉他们不知道在哪里。直到有一天,一只白兔吸引了儿子的注意力,白兔跑到母亲的身边,一家人才得以团聚。

元杂剧书写篇幅较南戏小,南戏更像现在的电视剧,而元杂剧更像是电影。就著名的《倩女离魂》、《窦娥冤》、《汉宫秋》通篇下来,只有"四折",元杂剧很多由宫调发展起来的,或者是以前的唐传奇小说变成戏剧,比如《倩女离魂》。而南戏叙述比较自由、长短不一,《白兔记》有32个篇章,"南戏之祖"《琵琶记》更厉害,有42个篇章。

元杂剧的代表《窦娥冤》

元杂剧开始时都有一个锲子,例如《汉宫秋》是写昭君出塞的事情,开头的锲子相当于介绍背景,开头写边塞的风光"毡帐秋风迷宿草,穹庐夜月听悲笳",然后交代吐蕃与汉朝联姻的种种。《窦娥冤》。想必我们耳熟能详,开头的锲子交代的是窦父经历家庭成员相继去世、战乱流离失所,身无分文,为了以后能给女儿窦娥更好的生活、实现自己考取功名的梦想,将女儿卖给蔡婆婆当童养媳。开头第一句"花有重开日,人无再少年。不须常富贵,安乐是神仙"道出了古代普通老百姓朴素的梦想,拉近了观众之间的距离。

南戏出场第一出开头是一个"副末",有的是讲述这个剧的来历,《琵琶记》是交代自己这部剧的原创,"论传奇,乐人易,动人难……原来是这本传奇"出自唐传奇,讲秀才功成名就之后抛弃糟糠妻的故事。《拜月亭记》的副末是烘托此时的氛围,抒发世事无常,人在时间、空间的变化中承受的无奈。 "轻薄人情似纸,迁移世事如棋。今来古往不胜悲,何用虚名虚利?遇景且需行乐,当场漫街共衔杯。莫叫花落子规啼,懊恨春光去矣。"副末上完,就交代故事的大概,这样可以抓住观众好奇的心,接着看下去。或者说有些观众会不耐烦一部剧有这么长,提前交代之后,心里有个底,剧情进展到哪里也会一目了然。

且说人物方面,元杂剧讲究的是个人表演,一有主角上场,这就说明,接下来的事情就轮不到配角了。主角会一唱到底。比如《倩女离魂》中,家人得知倩女的丈夫中举了,去看看卧病在床的倩女怎么样了,这时候倩女的魂魄就唱起来了"妾身倩女,自与王生相别,思想的无奈,不如跟他同去,背着母亲,一径的赶来。王生也,你只管去了,争知我如何过遣也呵!",接下来就进入了演唱曲调的部分"越调-斗鹌鹑"讲述的是倩女魂魄寻找郎君不经意间就走过万水千山,"紫花儿序"讲述的是倩女担心找不到丈夫时候的焦急。期间都是一人独白,一直唱到寻找到王君为止。

南戏都是有情感的交流,得益于江南地区商业发达的特点,商业都是需要和不同的人打交道,多处有大篇幅的对话描写,让人物性格跃然于方寸戏台之间。而真正写一个人独处的时候,则是以多段的诗歌代替。比如《白兔记》中的刘知远去参军的时候,多是描写外面的景物,前行并州的道路上,刘知远"渡水登山",前行的道路艰苦,感慨"何时到并州",身边的野草闲花、渔翁钓叟的田园风景并不能让刘知远平静内心,他感慨外面的世界更加凶险"在家不道生身好,出外方知行路难。"

通过白兔找到李三娘

从行文的风格上,元杂剧是从中原地区过来的,自然带有北方特有的高昂。像《倩女离魂》中寻找丈夫一段,借助了《天净沙 秋思》中的"枯藤老树昏鸦":"你觑远浦孤鹜落霞,枯藤老树昏鸦。听长笛一声何处发,歌[矣欠]乃,橹咿哑。"

南戏是南方地区温婉的代表,笔锋偏向细腻,表现出江南的风味。第21回,李三娘分娩后,想到自己和刘知远成婚时候的样子"奴今拜贺椿萱,念奴家生居陋室微贱,想前世共结良缘非浅。夫妻美少年,双双拜谢天。"第29回,刘知远为国家击退了敌人,接受皇帝册封后回家的场景"金梧飘坠,纨扇懒挥。牛女会佳期,只见丹桂飘金蕊,风传香韵美。遥望着碧天如洗,遥望着碧天如洗,万里月扬辉。"此时,刘知远心中只想接自己的妻子回家。

南戏的发展现今仍存在南戏的影子的是昆曲,昆曲源于南戏中的一个"昆山腔"。南方语系普遍比北方多,比如在南戏诞生的江南地区,盛行的是吴语。仅仅作为参考,上海话和温州话的发音不一样。

明朝时期,改革家魏良大胆将周边方言语系混合,昆曲形成了独立出来的我国古老特色曲目,相对于国粹京剧而言,他的唱法没有京剧这样洪亮,可以将背景音乐作为陪衬那种。相对来说软绵绵的,和吴侬软语的说话方式很像,如果先前没有什么了解,会觉得感觉上面的名伶吃了好几个声音,昆曲唱法偏低沉,民间称呼昆曲为"水磨调"也是有这个原因的。

昆曲

当时昆曲在江浙地区还是很发达的,传说,一有新的昆曲上演,全城的人民都会涌到戏台前面买票观看。古代的时候,为了方便男女之别,还会设有"女台"。以前的昆曲演员,就如同现在的流行明星。

结语:魏晋南北朝的江南地区,承接了经济重心的部分转移,到南宋在杭州建立首都。江南地区吸收了中原现今文化,并加上了它自己独有的特色,成为我国传统历史上浓墨重彩的一笔。南戏已经消散在茫茫的历史中,我们也不要悲叹繁华的逝去,事物的发展过程不是由我们决定的,但是,我们也感叹南戏的遗存—昆曲,还在发挥着南戏的余热。

昆曲现今作为我国非物质文化遗产,已经上升到国家的高度。昆曲的继承人,不再是单纯的民间找师傅好好学,而是国家调配资源支持昆曲的发展,像江苏已经成立了戏剧学院,培养传承中华文化的后人。虽说昆曲已经回不到以前的辉煌了,然而经过后辈的努力,在全球化冲击如此强盛的今天,代表江南的传统戏剧必定会发扬光大。

参考资料

《白兔记》

《倩女离魂》

《赵贞女》

《拜月亭记》

《窦娥冤》

《汉宫秋》

,