走近董哲,先要有“剥洋葱”的耐心。

最早,他用“克劳塞维茨”的网名行走“江湖”。

那时,还是中国互联网第一次大喷发的2000年代。没从大学毕业的他,已经是铁血网的创始人之一。当时他的兴致所在,正如他笔名致敬的普鲁士军事理论家所暗示的那样,是军事。

他把自己对军事、政治和体制的相关思考,都写到自己的处女作,一部锋芒毕露的未来军事幻想小说中。

当时,他并没想到,这部小说会成为他敲开电影大门的那块砖。

在2008年10月参与电影《建国大业》前,他一直继续着自己的网络写作之路。

一部架空穿越小说《北唐》,一部未完成的历史小说《永乐大帝》和如今《天下长安》的原著《玄武门》写下来,他成为了网友口中的“老克”。

“老克”是个宠粉作者。

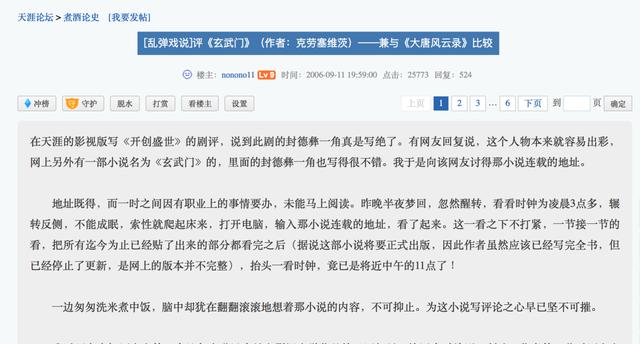

至今,在天涯“煮酒论史”版块,还有一个书迷盖了524层的对《玄武门》的评论长贴。

“煮酒论史”板块《玄武门》的评论长贴

这个累积数万字的帖子中,有“老克”和藏龙卧虎的“唐粉”读者的各种交流,包括主题、人物、结构,以及考据源、虚构法……

这段写作经历对董哲影响深远。

一来,是就此入了唐史的坑,成为了一个“唐粉”;二来,坚定了一个观念——互联网哺育的观众/读者,集体智慧神通广大,容不得半点轻慢。

他从《建国大业》起步进入影坛,凭借“三建”系列,在中共党史、军史题材领域扎下根,从最初提供史料辅助的副导演,成为了电影编剧。

红色经典改编《智取威虎山》、战争电影《百团大战》、邓小平传记片《出山》, 他的电影作品几乎从来未跳出过近代史的范畴。

然而在2017年闯入电视剧领域后,他却接连创作了两部重大古代历史题材剧:

以李世民、魏徵为主角,讲述玄武门之变和贞观盛世的《天下长安》;从朱棣成长史入手,透视靖难之役和永乐盛世的《山河月明》。

一通“洋葱”剥下来,1979年出生的董哲依旧难以归类。

网络写作前史对他的影视创作,究竟有何影响?难啃的主旋律“硬骨头”,在他那里怎么就变得有滋有味?业界相传的史剧“鬼才”,究竟鬼在何处?

在影视独舌与董哲进行了三个小时的长谈后,这些问题渐渐有了眉目。

从历史迷到历史剧

虽然有一位毕业于南开大学历史系的父亲,但在董哲的回忆中,自己成为历史迷的过程,并没有什么传奇色彩。

自打小时候能认字儿开始,他就跟所有小孩儿一样,本着就近原则,从家里的书柜找书来看。当时父亲的书柜里的历史书,大多是范文澜、翦伯赞编写的通史,远超出小学生的理解能力。

他真正的历史启蒙,还要等到五、六年级读到《上下五千年》和《世界五千年》两套历史科普书开始。

“这两套书,其实就是两条时间线,一条是华夏文明的时间线,另外一条,是人类文明的时间线。一切其他延展,都要有这个框架依托,才能进行下去。”

在董哲看来,历史发烧友研究历史的根本动力是源于对未知的好奇。

“这个历史人物是个怎样的人,历史细节究竟是怎样的。很多时候,在我们的常规史学著作里,很难找到,不管是编年体还是纪传体。这就要我们去结合当时的历史环境、具体条件,甚至结合人们的文化认知,去追寻、探索。”

把信史当做知识网格,通过不断搜集、对比史料解开自己的疑惑,这是董哲能够通读文言文后的基本历史钻研方法。

比如,在了解唐宋历史的时候,他就会找来《册府元龟》《唐六典》《全唐文》《全宋文》这些当时编纂的原典,进行辅助阅读。

不过,最早体会到历史缝隙处有“宝藏”的经历,还要追溯到一本董哲三、四年级时读到的,名叫《随周恩来副主席长征》的回忆录。

“这是周恩来总理长征时期的一个警卫员魏国禄的回忆录,我对长征的认识就是从这本书开始的。因为写的都是他的亲身经历,是一个个体对长征这个历史事件的直观感受,用现在做影视的话来说,就是画面感、临场感很强。”

向历史夹缝处开掘,这正是历史小说与历史剧的基本创作法。有了从小开始的积累,再加上彼时受以二月河为代表的历史小说家的影响,董哲自然而然地开始了历史小说写作。

不过,第一部历史小说《永乐大帝》的写作却并不顺利。

“当时创作的起因很简单,就是觉得朱棣文治武功,登上皇位的经历又这么传奇,值得一写。但是,并没有非常明确的表达式的初衷。所以写了10万字就写不下去了。”

如今回头看来,董哲觉当时写不下去的原因很关键。

“剧本创作最重要的有两件事,其一,是明白自己想要表达什么,不是那种设计的表达,而是那种如鲠在喉不吐不快的表达;其二,是代入人物,是要沉浸式代入你的人物,视其所视,听其所听,感其所感,思其所思。和他一起出生,一起成长,一起哭,一起笑,一起进入这个故事。

那种不吐不快的表达欲,他在写作《玄武门》的过程中找到了。

“当时本来就想写‘玄武门之变’,本质上来说是个阴谋嘛,想成一个短篇。就在《玄武门》的写作过程中,我对魏徵这个人物产生了兴趣。”

董哲所著《玄武门》

在后来发行的纸质版小说中,他在一篇题为《镜鉴千秋——唐太宗与魏徵》的附录里,详细阐述了对这个人物的思考。

“唐朝初年这么多名臣,为什么我们现在说起贞观之治,总是提起魏徵?魏徵从李密开始到窦建德、李建成再到李世民,他是四姓家奴。究竟他对哪个主公是忠诚的,或者说他究竟忠诚于什么?”

在追寻这些问题的答案时,他找到对自己创作至关重要的,理解中国历史的根本线索。

“我们的影视剧有一个很大的误会。我们一贯认为封建皇权至高无上,皇帝想干什么就干什么。但事实上不是这样。”

董哲解释说,中国的封建王朝历史,一直笼罩在一种特定文化背景下,只有遵循这种文化体系,皇权才能得到抒张。而这个文化体系的关键支撑就是儒家思想和“三省六部”的官制。

“我们去看孔子给士大夫定的四项人生标杆,叫修身、齐家、治国、平天下,没有一个字,涉及到对君主个人的忠诚。所以,古代的主流文化群体,其实他们效忠的都是一个虚幻的‘天下’的概念,而不是一个君。”

经过深入研究,董哲发现历朝历代宰相相权的兴衰变化,庙堂之上的权力更迭,都可以理解为皇权和“修齐治平”这种传统的“政治正确”之间的斗争。

“三省六部制就是具体制度上对皇权的限定,它规定了中书省拟旨,门下审读,尚书颁行的一个机制,从决策到施行整个流程,明确了权责。所以,所谓的皇帝金口玉言根本不存在,皇帝本身不能够随便下圣旨。”

士大夫的信仰,皇权的有限性,这些才是董哲在电视剧《天下长安》中想要表达的重点。

“所以说,这不是一个讲阴谋的故事。不管是李世民的上位,还是李世民和魏徵之间的恩怨,所有的这些设置安排,都是要表达古代的君与臣,他们的信仰,他们对‘政治正确’的恪守。”

电视剧《山河月明》与董哲此前的小说《永乐大帝》有一定关系,但根本上还是围绕着 “修齐治平”这一基本历史理念的表达。

离经叛道的朱元璋,在这部剧中将成为群臣以“政治正确”之名讨伐对的象,甚至会被众人视为用县太爷的手段治理天下的疯子。

但他也终将因为“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的政治追求,被世人颂为明君。

回看三部“建业”

在成为“唐粉”之前,董哲先是一个近代史迷,尤其是军事方面。

从中学起,他就开始关注解放战争,尤其是三大战役相关的资料。各类纪录片、书籍照单全收,记性颇好的他对解放战争的进程细节了如指掌。

这一份储备,在时任中影集团董事长的韩三平邀请他参加《建国大业》时,发挥了作用。韩三平原本是被董哲那本未来军事幻想小说的架构能力所吸引。接触之后才意外发现,他在这段历史上的积累。

“当时,剧组基本在拿我当百度百科在用。”董哲笑着说。作为新中国成立60周年的献礼片,《建国大业》是一部创作进度倒着推的作品。“十一”上映的时间点是动不得的,制作周期只有十个多月。

《建国大业》

“等到我11月进组的时候,还有不到三个月就开机了。就在这个过程中,剧本又调了5版。”当时,董哲在剧组的职务是负责文史方面的副导演,他的工作从前期剧本定稿贯穿至最后剪辑成片。

在文本上,他主要负责的工作有三个方面。

第一,在剧本创作过程中,为导演、编剧创作提供、筛选相应历史事件。

比如,电影中被观众津津乐道的王宝强与葛优对话的一段,解放军攻到北京城外,误认为是地主大院的情节,就是董哲从张正隆的长篇报告文学《枪杆子1949》中找来的真实事件。

第二,由于《建国大业》参演明星众多,在拍摄过程中随时需要根据演员来调整剧本,董哲就要保证调改不影响整体剧作逻辑的完整,又满足演员诉求的表达。

第三,保证调改戏份都要符合史实,经得起考验。

比如,《建国大业》中胡军饰演的国民党陆军上将顾祝同,在建国之前应当是三星的二级上将。拍摄现场,董哲就曾从胡军戏服的肩章上,一边扯掉了一颗星。

“类似的细节太多了,我们当时就说,观众的眼光可不是30年前没有互联网时的那样了。每一处都要有历史依据可循。”

经过《建国大业》的魔鬼训练,到了《建党伟业》和《建军大业》时,董哲就开始正式参与到编剧工作当中来。

其中,《建党伟业》是董哲再次从头跟到尾的一部电影。这部讲述中国共产党创建史的电影,结构更散,编剧难度也比《建国大业》更大。

“《建党伟业》是一个追寻的过程,它是要表现一个民族不断试错,最后才得出这唯一一条的正确路线。可是,1921年中国共产党成立时,全国的中共党员才57人,在当时全国3000多个党派中,凭什么会相信这么一个小党,28年后能够成为中国的执政党?能够带着这个国家100年后成为世界第二大经济体。所以说,找到‘自己’,很难。”

在思考如何找到“自己”这个问题时,董哲发现了中国共产党的特殊性。

“共产党跟当时其他的所有政党都不一样。它是当时中国第一个拥有自下而上的全国代表大会,和自上而下的中央领导地方的管理体系的一个政党。这个意义非常深远。”

当时国民党没有全国人大,它的领袖主要是靠推举出来的。所以,《建党伟业》开篇就安排了一场戏,写国民党因为推举失败而引发的暗杀。从党的治理上,国民党和共产党相较,就还停留在农业时代。

“中国共产党的组织结构是符合当时中国以农村为中心的社会结构的,但它又是以工业的标准来要求和塑造中国的。所以,对于其他不适应中国社会结构,还沿用农业文明逻辑的政党来说,它就是降维打击式的存在。”

找到“自己”也就找到了表达欲,找到了《建党伟业》的叙事合理性。

换句话说,对于董哲,无论是古代历史剧还是党史、军史题材创作,史料的筛选、结构并不是难题。他一直执着的表达欲,是一种勾连史料的逻辑回路,也是剧作的贯穿金线。

在《我们的战争》中编导合一

新作《我们的战争》中,董哲把创作触角探到了朝鲜战场。

激发他创作的还是一个疑惑。

“1900年八国联军入侵中国,我们当时和侵略者的武器代际差并没有很大,为什么一败涂地?1950年朝鲜战争,我们面对16个工业强国的联合军,在武器代差极大的情况下,为什么打了胜仗?”

董哲给出的答案,是理念与组织模式之别。

“是人的意识和组织模式上的不同。1900年是农业化的意识和组织模式,50年后则是一个工业化的意识和组织模式。所以这部剧的最高指导理念,是要表达东西方文明在50年后的又一次碰撞。”

董哲与剧组在《我们的战争》片场

《我们的战争》的主角是一个被俘的国民党军连长。阴差阳错中,他被当做解放军战士带到了朝鲜战场。而他在枪林弹雨中的观念转变,见证了这种组织模式的高效性,也见证了精神信仰的感染力。

在这部剧中,身为军事迷的董哲做了导演的工作。其实这也是他从《建国大业》跟组时,就一直心存的愿望。当时,他在组里总是第一车赶去片场,再最后一车回宾馆,为的就是要“学艺”。

从目前曝光的片花来看,《我们的战争》场面热烈,气势雄壮。董哲编导一肩挑的投入创作,再加上导演张黎、著名制片人刘文武的保驾护航,这部稀缺题材的战争剧充满想象空间。

张黎在《我们的战争》片场

最后,也替史剧迷们表达一下对《天下长安》《山河月明》的殷殷期盼,望能早日在荧屏上瞥见它们的风采。

【文/铁皮小鼓】

,