作者:马建红

这是一个能写大部头著作的标题,并不是一篇小品文就能将其说清楚的。不过,之所以斗胆写下来,并想讨论一番,是因为受了一本书的启发,这就是孟德斯鸠的《论法的精神》。作为世界法学经典,自从清末民初翻译大家严复“译述”性质的《法意》出版以来,该书就一直滋养着中国政法学界学生,成为现当代政治法律理论的渊源。

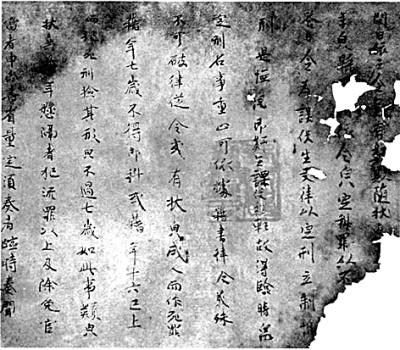

漫画/陈彬

英国历史学家彼得·沃森在《思想史:从火到弗洛伊德》中曾如此评价——对孟德斯鸠来说,以下事实是不言自明的:社会世界同自然世界一样具有规则和节奏;世界不是由盲目的偶然支配的,人类的社会行为法则是可以发现的,“法则,就其最宽泛的意义上说,是来自事物自然状态的必要关系;在这一意义上,所有的生命都有自己的法则”。孟德斯鸠的一些论断,现在看来可能也有问题,但他最重要的论述,是就君主、共和国、专制等不同政体以及它们对自由、教育和社会其他方面的意义所做的分析,他认为“与其说是政府体制决定了它的统治方式,不如说是个人管理政府的方式决定了它的统治方式”。

中国人引用孟德斯鸠著述最多的,是他对权力的论断,“一切有权力的人都容易滥用权力,这是万古不易的一条经验。有权力的人们使用权力一直到遇有界限的地方才休止。”这确实算得上是一条古今中外“万古不易的经验”,他对权力本性的揭示,与我们今天强调“把权力关进制度笼子”有同理之妙。

孟德斯鸠虽然主张“一切存在物皆有它们的法”,也提出为权力滥用者设置界限,即“以权力制约权力”等,但这些普遍性的认识,并不能遮蔽法律的民族特性。正像《论法的精神》译者张雁深先生总结的,“一般的法律是人类的理性,各国的法律是人类理性在特殊场合的适用;因此,法律和地理、地质、气候、人种、风俗、习惯、宗教信仰、人口、商业等等都有关系”。虽然不管生活在哪里的人,都有其所依存的法律,但法律又受各种因素的影响,具有个别的特质,这也可以成为一条“万古不易”的经验。

孟德斯鸠强调地理环境尤其是气候、土壤等对人民的性格、感情等的影响,认为法律的形成也与这些因素有关系。十七世纪末至十八世纪上半叶,正是中国清王朝的康雍乾时代,生活在这个时期的孟德斯鸠,对中国的了解主要通过传教士的游记或通信。他认为中国的异样气候适宜于人口的繁殖,而人口众多这一情形,要求人们进行辛勤的劳动,“使土地的生产足以维持人民的生活”,这需要引起政府极大的注意,“政府要时时刻刻关心,使每一个人都能够劳动而不必害怕别人夺取他的劳苦所得。所以这个政府与其说是管理民政,毋宁说是管理家政”。这也是人们时常谈论的中国“典章制度”之由来。

正是这些原因,使得中国非常重视农业的发展。孟德斯鸠特别提到了一项“良好风俗”——“中国皇帝每年有一次亲耕的仪式,这种公开而隆重的仪式的目的是要鼓励人民从事耕耘”。这里指的就是在每年农历二月初二,民间俗称“龙抬头”的日子,由皇帝本人亲自耕田示范,以示农业对国家的重要性,而在皇帝“劝民农桑”仪式后,民间正式进入春耕农忙季节。孟德斯鸠写道,“中国皇帝每年都要知道谁是耕种上最优秀的农民,并且给他八品官做。”这一点虽有待考证,不过由地理环境决定的农耕文化里中国的一些风俗习惯,对于浸淫于传统中的国人来说,还是深有体会的。

一般来说,不同民族种族的人,都有一套约定俗成的有关财产继承的制度,或者如西欧的长子继承制,或者如中国古代社会的诸子均分制。生于斯长于斯的人们,会认为现行继承制度是理所当然的,而认为其他形式的继承制度是“异类”。历史上,蒙古人一般以幼子为继承人,后人对其成因不甚了了。《论法的精神》专门有一节讨论“鞑靼人的民法”:鞑靼人常常以最小的儿子为继承人,这是因为,当其他年长的儿子能够过牧畜生活的时候,他们便带着父亲所分给他们的一些牲畜离开了家,另立新居;最年幼的儿子则继续和父亲住在家里,于是自然成为父亲的继承人。孟德斯鸠还说,“听说英格兰的某些小地区也有类似的习惯”,“这无疑是一个游牧民族的法律”。游牧民族与农业社会的人们,生产与生活方式不同,决定了人们在财产处理方式上的差异,由此必然会使法律呈现出多样化色彩。

孟德斯鸠总结说,“为一国人民而制定的法律,应该是非常适合于该国的人民的;所以如果一个国家的法律竟能适合于另外一个国家的话,那只是非常凑巧的事。”我们有必要回到孟德斯鸠的设论,去发现并培育当代中国的“法的精神”,为中国法治建设开出一条新路。(马建红)

(作者为法学博士)

,