景德镇,原名新平镇,因为御供瓷器品质优良,宋真宗将年号“景德”赐予这个南方小镇。之后的1000年间,这里陶火绵延不断。在1982年,景德镇被国务院授予国家级历史文化名城称号,是首批24个国家级历史文化名城中唯一以瓷业著称的城市。

“工匠来八方,器成天下走”,景德镇聚集了各地的能工巧匠,在长期的历史发展过程中,景德镇逐渐形成了具有自身特色的方言和行业俗语。

【件】形容瓷器的大小。

陶瓷工艺品的件是一个体积单位,即一匙羹瓷土为一件,一件工艺品使用多少匙羹的瓷土,就是多少件。古代“件”和“圾”相通。一般40cm左右高的花瓶被称作“100件”的。

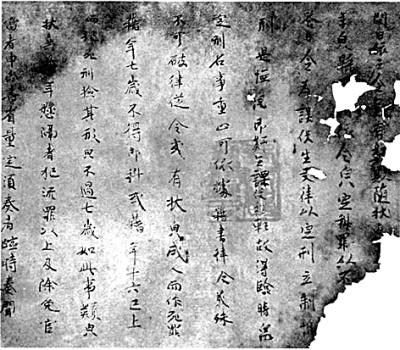

《景德镇陶录》注:“陶瓷有以‘圾’称者(俗称‘件’),自五圾起以至百圾、五百圾、千圾”。

清代以前,人们常把“圾”与“件”同时混用,到了清末民初以后,“圾”逐渐被人淡忘,“件”被广而用之。

但凡小件,肚径不大的直身瓶,都是用其高度来衡量的。

腹径大的品种,如天球瓶、大肚花兰瓶,是用其腹径来衡量;缸类产品的件数,主要是从其口径大小来衡量。

营业类产品的件数,主要是从其容量来衡量的。

【茅堧(xián)】指瓷器产品口沿破损

景德镇方言中把器物破损叫作“茅”,破损的瓷器叫“茅器”,又把物体的边沿叫做“堧”,如“碗堧”“沟堧”等。

【碌坯】制作坯的意思

景德镇方言中把对某件东西“加工、制作”称作“碌”,如“碌饭”(做饭)、“碌酒”(烹调酒席)等,可能是“弄”的音转。在圆器行业把打杂、做坯、印坯等六道工序统称为“碌坯”,“碌”有制作的意思。

【不(dǔn)子】指泥料砖块

景德镇方言中把实心的块状物体称做“不子”,如“木头不子”、“石头不子”,可能是“墩”的音转。其中“不”是一“横”下面一“个”,属于特殊字。制瓷泥料(或釉料)经采集、舂细、淘净后制成砖状的泥块,称“不子”。

【厾dū笔】

厾,轻击、轻点,如:厾一个点儿,即用椎状物轻轻点击物体。厾笔,画瓷用的笔,羊毫制成,平头,用于染抹山水、云雾等画面。

【剐wā笃】

用刀具挖削碗、盘等坯底部使之平整光滑,叫做“剐笃”,也叫“剐坯”。景德镇方言中的“笃”是指器物的底部,其他方言也有此用法。景德镇行业用语中把“笃”俗写为“土”字旁加一个“足”,“土足”属于特殊字。

【七死八活九翻身】

由于陶瓷生产工艺对温度、湿度、气压、降雨等天气情况有一定的要求。据当地文史专家解释,农历七月本地副热带高压最强,气流多变,对陶瓷烧成的稳定性影响很大,八月到九月气压渐趋于稳定,陶瓷烧成率较高,到冬季大寒前后,胎泥结冻难以塑形,只得等待来年开春再生产。

【放水柴】

在镇区上游的山区采伐松木、判山出售多在农闲时节,通常为立冬以后到第二年春分之前(农历十月到次年二月),农民从事采伐、挑运的副业,此时窑柴被堆积到柴山附近的小河边。直到次年春季,雨量逐渐丰沛,河流涨水,将松柴翻入江中顺水而下。这样,从四面八方山区翻入的松柴,顺着支流小溪在下游栅口处统一收集、堆放,等待柴船统一运输,这样运输的松柴,当地人称之为“放水柴”。

【收纱帽】

满槎(chá)窑时,因小器匣钵直径大,顶端留有空隙,为了不浪费窑位,空隙处常常补满零星大器。这些大器放在顶端,形如纱帽,又由于这是满窑的最后一道工序,故名“收纱帽”。

【捡麻雀】

出窑清匣时,拣取匣内遗漏的瓷件加“捡麻雀”。因器型小,在匣内犹如麻雀在巢之中。

,