《觉醒年代》的热播吸引了众多中华儿女的眼球,作为超爱历史的云中书翁也对此剧深深着迷。最近几日闲来无事,连夜追剧,剧中那身临其境的历史氛围,演员对历史人物的真情演绎,犹如活脱脱的历史再现,着实是一部好剧。

觉醒年代剧照

《觉醒年代》此剧以蔡元培任北大校长为契机,讲述了在那个纷乱的民国年代,众多学术大师与有志青年在北大的所作所为。除了历史课本常讲述的那几位有影响的革命前辈外,还有众多在北大任教的复古派教授,他们学问渊博又灵魂有趣,着实值得云中书翁在这里为大家科普一二。

话说蔡元培为何能胜任北大校长,我们不妨看看蔡元培先生任北大校长前的人生履历

蔡元培,1868年1月11日出生。5岁入私塾,12岁习八股,17岁考取秀才,22岁中举,25岁中进士,点翰林。可以说在封建社会科举仕途的年代,蔡元培可谓是改变命运的励志典范。

青年蔡元培算得上是仕途得意,若不是那个风云激荡的年代,他也不会走上反清的革命道路。

1895年甲午战争爆发,清政府签订丧权辱国的《马关条约》,割地赔款的奇耻大辱促使这个青年翰林重新思考问题,逐渐开始接受西学。之后,当蔡元培看到“百日维新”如春梦一般宣告破产时,而立之年的蔡元培对这个腐败无能的清政府深恶痛绝,便请假回乡,走上推翻满清的道路。

觉醒年代蔡元培剧照

回到家乡绍兴后,蔡元培走上教育救国之路。在那个翰林不可多得的年代,担任了绍兴一新式学堂校长,这不免引起一番议论,不过蔡元培对此毫不在意,而是一心扑在教育上,致力于使这所规模不大、学生不多的学校真正办成能有益于民族的学校。

除此之外,在离京返乡的数年间,蔡元培还先后到杭州、上海等地兴办新式学堂,数年间已是知识界的领袖人物。可见在任北大校长前,蔡元培已然有了足够的教学经验。

1907年,39岁的蔡元培在驻德公使孙宝琦的帮助下,得以实现去德国留学之梦。至此,直至辛亥革命爆发,蔡元培在莱比锡大学广泛涉猎,对自身感兴趣的知识都去吸收,了解以德国为代表的西方文明来龙去脉,为将来回国实现教育救国的理想积攒下足够的养分。

蔡元培走马上任北大校长,“兼容并包,思想自由”,北大成为中国一流学府

1916年6月6日,袁世凯因尿毒症而亡。国内局势再次好转,一大批海外流亡的爱国人士纷纷回国,这时远在欧洲的蔡元培再次返回国内,希望自己也能一展生平之所学。

回国后的蔡元培经彼时教育总长范源濂的郑重邀请,出山任教北大学府,拯救乌烟瘴气的北大风气!

蔡元培在北大内的雕像

众所周知,北大前身是京师大学堂,那时又刚刚进入民国,北大这所学堂官僚气息浓厚,学生被老师称为“大人”、“老爷”,那些教员有不少是北洋政府的官僚,更有些教员与学生不学无术,私下吃花酒,捧名角,出入烟花柳巷,整个学校一副腐败糜烂之象。

众多旧时好友都规劝蔡元培,不要接这个烫手山芋,但蔡元培从国家教育大局出发,说道:“我不入地狱,谁入地狱!”

1917年1月9日,蔡元培秉承“兼容并包,思想自由”的教学理念,正式向一千多名学生做就职演讲发表了就职演说,提出“大学乃研究高深学问之地”,勉励“诸君须抱定宗旨,为求学而来”的教育理念。

不拘一格降人才:蔡元培广纳各路才俊,着实吸引了不少人才,这其中就有那些当时学识渊博、灵魂有趣的复古派

- 辜鸿铭,作为一名典型的复古派,其本人在北大所作所为真的是值得好好讲述一番。

辜鸿铭学博中西,号称“清末怪杰”,精通英、法、德、拉丁、希腊、马来亚等9种语言,获13个博士学位,是满清时代精通西洋科学、语言兼及东方华学的中国第一人。

觉醒时代辜鸿铭剧照

辜鸿铭让人津津乐道的不仅仅是其杰出的才华,还有那古怪而有趣的复古做派。

辜鸿铭任北大期间,学校内新文化运动如火如荼,学校的学生早已剪去了头上的辫子,但辜鸿铭却把留辫子作为一种忠诚看待。当他梳着小辫走进北京大学课堂,学生们一片哄堂大笑,辜平静地说:“我头上的辫子是有形的,你们心中的辫子却是无形的。”闻听此言,狂傲的北大学生一片静默。

进入民国,社会提倡男女平等、一夫一妻制,但辜鸿铭却对一夫多妻制有着自己独到见解。辜鸿铭主张男人要娶小老婆,认为这是社会稳定的基础。他说男人是茶壶,女人是茶杯,一个茶壶肯定要配几个茶杯,总不能一个茶杯配几个茶壶吧。

- 北大国学大师刘师培,此人来北大任教之前,名气也是非同寻可,有着传奇的人生经历。

刘本人家学渊源,在其母教导下,8岁就开始学《周易》,12岁读完四书五经,18岁中举,20岁与章太炎、陈独秀、苏曼殊等人已是密友。听闻科举要废除,加上自己又接受了一些西方资产阶级政治学说,思想有所转变。因此经蔡元培介绍,加入了当时资产阶级革命的主阵地——光复会,真正成为革命党的一员。

觉醒年代刘师培剧照

不过后来的路,刘就走歪了,兜兜转转中,最后“投降”了清政府,被北洋大臣端方收买,成为清政府官僚里的一名幕僚。之后,刘本人更是在复辟之路越走越远,发表的《君政复古论》支持袁世凯复辟,成了“洪宪六君子”之一。

袁世凯一命呜呼后,刘师培的命运可想而知,变得非常落魄,避居在天津,穷困潦倒,生计上毫无着落。不过也正是这时,蔡元培出任北大校长,聘请了陈独秀为北大“文学院院长”,上任后的陈心心念念着当年好友刘师培,便连夜赶往天津,接其回北大任文科教授。

虽说刘在政治上做过很多糊涂事,但刘师培在学问上还是有一套的。刘师培为中国文学教授,开的课是《中国中古文学史》。上课时凭借深厚的国学基础,不带书,也不带卡片,随便谈起来,头头是道,援引资料,都是随口背诵,令同学们深深佩服。一生飘零的刘师培,在北大安心教书两年后去世,年仅35岁!

- 北大怪才教授黄侃,讲课从不按章法,人称黄疯子,狷狂先生名副其实

黄侃有才啊,桀骜不驯,一副狷狂的姿态!不过其本人也有狂的资本,黄侃天资聪慧,人称“神童”,少年时期便可背诵《汉书》、《史记》,15岁考中秀才,后来科举取消,只能进入新式学堂,16岁的黄侃进入武昌湖北文华普通学堂,与宋教仁、董必武成为同学,因在学校发表反满思想被学校开除,幸好得到张之洞帮助得以去日本留学。

北大任教期间,黄侃充分发挥自身的狷狂本性,几乎把同行骂了个遍,连师弟钱玄同也不放过。其骂人也很有趣,着实会让你会心一笑。

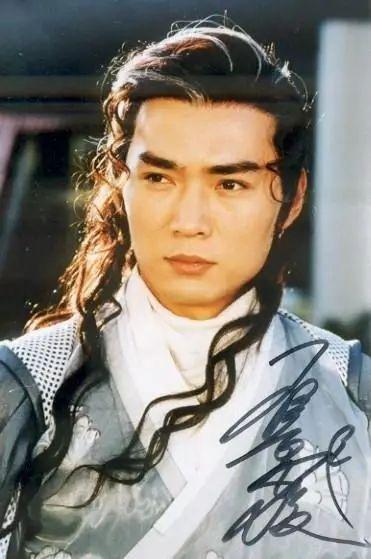

觉醒年代黄侃剧照

有次黄侃看见胡适,就走过去一本正经说:你这人提倡白话文不是真心实意啊!胡适冷不防被说,问何以见得,黄侃心理窃喜,马下发挥自己谐音多义的技能,回怼道:你要真心实意提倡白话文,就不应叫胡适之,应该叫“到哪里去”。说完便大笑而去,留下胡适一人在晚霞中怀疑人生。

黄侃讲课也十分有趣。北大教书期间,讲解《说文解字》,一字一字地讲,不带原书,不用讲稿,随时引经据典旁征博引,学生们下课后去查书,所有出处丝毫不差,一下就成为学生当中大神级的老师。

后来有学生见过黄侃的《说文解字》的原书,里面是密密麻麻的小字,有红有黑,还有自己标记的符号,至于其他人的讲述,认可与不认可的全都记在上面,有学生问道,这么小的字谁看得清啊,黄侃小心眼地回答道:我自己晓得就行了,让别人全都知道了,我就不是第一喽!这也侧面反映出,黄侃讲台上的功夫是平时台下一点一滴积累下来的。

,