严厉的海禁政策,使断了生计的海商跟日本海盗勾结,形成了倭患。戚继光抗倭战绩辉煌,但最后朝廷解除海禁才从根本上解决了问题。

朋友们,大家好,我是王清斌

欢迎您来到我的专辑,缤纷历史清清讲。

嘉靖皇帝整天装神弄鬼不干正事,把心眼儿全用在跟大臣玩权力游戏上了,他当政期间内忧外患很严重,其实国家已经很脆弱了。

只是他运气不错,内部虽然矛盾重重,但老百姓还能吃上饭,没爆发大规模的农民起义;外部的威胁来自两个方向,北边的蒙古人虽然强悍,发生过庚戌之变的烧杀抢掠,但还没能力推翻明朝。另一个方向是来自东南沿海的倭寇,虽然很猖獗,可一方面这些倭寇其实就是一帮乌合之众,就是海盗,另一方面当时出了个牛人——戚继光,生生把倭寇给收拾干净了。

倭寇就是日本海盗,其实早先说日本叫“倭国”,并不是蔑称。“倭”字在日语里和“大和”的发音是一样的,读作yamato(ゃまと),都是日本的别名。东汉光武帝刘秀的时候,日本派使臣来觐见,表示要效仿高丽,向汉朝称臣纳贡。当时刘秀就封日本的君主为“倭奴国王”,还赐给一枚金印,现在收藏在日本福冈市的博物馆里。

日本在公元4世纪时候才出现了个统一政权的国家叫大和国,确立了天皇体制,后来效仿中国唐朝创建了律令制国家。日本的天皇传说是天照大神的后裔,从古至今一直都是国家的象征。

日本大概在中国宋朝的时候开始,一直到近现代,天皇虽然没有被推翻,但权力基本掌握在幕府将军手里。在明朝的时候有一段时间,出现了一个割据诸侯混战的时期,被称为“战国时代”。

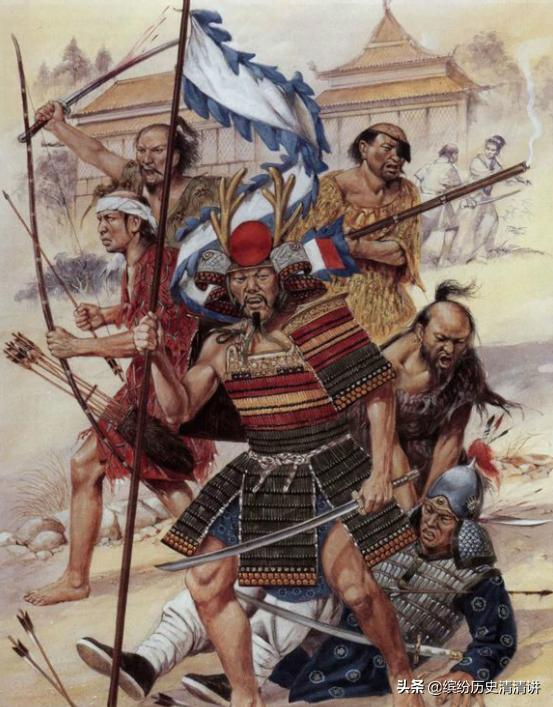

战争中失利的一些封建主,组织武士、商人和浪人到中国沿海地区进行武装走私和抢劫烧杀的海盗活动,他们就被称为“倭寇”。

明朝初期,张士诚、方国珍的残部逃亡到海上的岛屿,成了海盗,被称为“岛寇”,他们经常和倭寇勾结,在明朝沿海地带进行抢劫活动。对此,明朝政府加强海防,还实行了严厉的海禁政策,严禁民间海外贸易,对外的贸易主要是官方主导的朝贡贸易。

后来明成祖时期,日本跟很多东南亚国家一样向明朝入贡,明朝还设立市舶司接待贡使、管理外国商船,对朝贡贸易实行勘合制。勘合就相当于贸易许可证,明确规定朝贡贸易的时间、人数、船只数量和规模等等。

由于当时对海防和贸易的管理都很到位,倭寇并没有酿成大患。但到了明朝中期,政策已经远不能满足海外贸易的发展了。当时日本诸侯都争着和中国通商贸易,但明朝仍然死守着老规矩,根本不想扩大对外经济交流。公元1523年,日本的两个贡使先后来到宁波,但后到的贡使贿赂了市舶司的太监,他的货被优先检查放行,宴会上还被待为上宾。先到的贡使到处投诉,根本没人搭理他,结果一怒之下,在宁波打砸抢烧,还杀死了不少明军的守备官员,在宁波沿海一通抢掠。

这件事让明朝政府实行了更加严厉的海禁政策,废除了市舶司,还取消了勘合贸易,加上这时候海防相当废弛,结果这直接导致了倭寇的猖獗。

这在国际贸易日益发达的年代,严重阻碍了正常的贸易活动,很多没有了经济来源的沿海民众和海商、富豪们就开始走私。他们和日本的商人和海盗勾结在一起,组成了武装走私商业集团。最著名的像汪直(也叫王直)、徐海这种,都拥有上百艘精良的战船,还配有新式的大炮和鸟铳等武器,他们做海上走私贸易的同时,也在沿海地区烧杀抢掠。当时所说的倭寇,指的是他们这些人,也叫“后期倭寇”,这是对应之前纯由日本人组成的“前期倭寇”来说的。《明史·日本传》说,在当时,倭寇里日本人占十分之三,中国人占十分之七。

这个汪直在历史上也算有点名气的,就是他把火绳枪引进到日本的,而且他兼并了很多倭寇势力,成了真正的海上霸主。他甚至以日本为基地,建立了海上政权,他是后期倭寇的最高领导,在日本长崎县平户市的松浦史料博物馆还树立着一座他的铜像。

其实汪直的目的是“要挟官府,开港通市”,让明朝放弃不合时宜的海禁政策。他表示愿意帮助朝廷平定海疆,为此他还帮助明军剿灭过一些倭寇。当时贸易国际化的趋势已经很明显了,可惜明朝的那些官僚们根本看不到这些。

后来汪直被胡宗宪等人诱降、杀了,临死前他说“杀了我一个人,恐怕沿海的百姓就要受苦了”。一语成谶,他一死,倭寇群龙无首,没有了规矩,很快浙江、福建、广东都成了倭寇猖獗的重灾区。

明朝的抗倭长期接连失利,走私贸易更加猖獗,直到抗倭名将戚继光出现,才彻底改变了这种局面。

戚继光是山东登州人,16岁就世袭了父亲的职位,成了个军官。山东沿海也遭受过倭寇的烧杀抢掠,戚继光当时就写下了“封侯非我意,但愿海波平”的诗句。25岁负责山东沿海的卫所,主要工作就是防御倭寇,2年后被调往浙江,从此开始了辉煌的抗倭生涯。

他招募了一批民风剽悍的义乌人,用他针对江南地形特点和倭寇活动特点独创的一种鸳鸯阵法,从零开始对他们进行严格的军事训练。这支部队虽然人数不多,但英勇善战,军纪严明,屡立战功,被称为“戚家军”。

公元1561年,倭寇大肆劫掠台州地区,戚家军把他们一通狠揍,一个多月的时间,9战9胜,消灭了5千多名倭寇,自己只伤亡百十来人,显示出了超强的战斗力。

在浙江被打怕了的倭寇转到了福建,戚继光奉命又到福建剿除倭寇。在这里,他成功铲除了倭寇长期盘踞的横屿岛,接着进攻倭寇在福建最大的巢穴牛田,歼灭了大部分倭寇。进入福建2个多月,戚家军攻克了倭寇10多个大小巢穴,取得了决定性的胜利。

之后,戚继光和俞大猷、刘显等将领在福建、广东沿海浴血奋战了3年多,东南沿海的倭寇基本被平定了。

其实倭寇的祸患是明朝海禁的结果,嘉靖年间是明朝实行海禁政策最严厉的时期,也是倭寇最猖獗的时期。事实证明,“片板不许下海”、“寸货不许入番”并不能阻止商船的往来,也不能断绝丝帛瓷器源源不断地远销海外。倭患基本平息后,一些官员也意识到了这个,上书朝廷请求解除海禁的命令,在公元1567年得到了明穆宗的批准,亚洲正常的国际贸易重新运转起来,私人海上贸易进入了一个新的阶段,困扰了明朝近2百年的倭患基本上销声匿迹了。

好了朋友们,这一期的内容我们就讲到这里。

历史很精彩,历史很无奈

我是王清斌,让我轻轻地为您讲述缤纷的历史。

,