摘

要

从全球城市到全球城市区域,上海大都市圈将形成紧凑开放的空间新格局,交通协同规划应突破行政边界,转向适应交通特征和功能的空间范畴。本研究基于上海大都市圈交通基础设施网络基本格局,从枢纽功能协同、城际通道补齐及网络化水平再提升出发,紧扣区域枢纽格局重塑和城际交通联系由轴线走廊向网络化转变两个关键变革,立足“区域、大都市圈、跨界城镇圈”三个空间层次,围绕“模式转变、统筹协调、网络融合”的基本思路,提出区域综合交通系统布局和一体化交通协同发展策略。

本研究作为上海大都市圈空间协同规划五个专题之一,提出的枢纽协同、通道补强和网络完善的发展模式和规划策略,对都市圈及跨行政边界地区的交通协同规划具有借鉴意义。

一、上海大都市圈交通基础设施网络基本格局和发展特征

上海大都市圈城镇密集,社会经济发展水平较高,相互间产业、经济和社会联系紧密,跨城交往密切,客流廊道明显,且随着邻沪城镇规律化通勤需求的不断加强,城际需求已呈现出网络化、复合化和多元化的发展特征。

(一)区域交通基础设施网络格局基本形成

区域交通基础设施建设与都市圈发展相互促进、密不可分,并呈现出不同的阶段特征和发展重点。目前上海大都市圈机场群密度为1.3个/万平方千米,远高于长三角的0.9个/万平方千米。上海大都市圈世界级机场群以上海为核心,且枢纽机场功能突出,客货运吞吐量分别占上海大都市圈机场的81%和94%。区域港口群一体化发展进程逐步加快,从2005年洋山港开通到2019年浙沪合作共建小洋山综合开发项目开工建设,逐步形成上海港及宁波舟山港以集装箱运输为核心,江苏以江海河联运为特色的沪浙苏港口群港口货运吞吐量“三分天下”的运输格局。2000年以后上海大都市圈基础设施进入高速发展阶段,区域高速公路网络“环 放射 廊道”格局基本形成,路网密度达到6.64千米/100平方千米,已经超过《长三角交通运输更高质量一体化发展规划》提出的5千米/100平方千米的发展要求。2010年以后高速铁路“z”型走廊建成,区域铁路网络加速完善,线网密度已超过300千米/万平方千米,其中高速铁路线网密度120千米/万平方千米,已超过东京首都圈113千米/万平方千米的现状水平。

(二)枢纽协作、通道层次及网络化水平有待改进

上海与大都市圈的交通联系占与长三角联系需求的75%左右,但枢纽间协作还不够紧密、城际网络发展还相对滞后,重要功能节点直连直通仍未显著改善。

第一,港口及机场群国际竞争力及区域协作有待提升。上海大都市圈航空运力结构远高于城市群的经济集中度,空铁联运体系尚未形成,国际枢纽机场与周边干线、支线机场协调联动不足,枢纽机场国际旅客比重和国际连接度远低于成田机场、戴高乐机场等。上海大都市圈港口资源丰富且吞吐量处于世界领先地位,但货运附加值和港口群内部协作水平不足,且随着长江深水航道建设,下游港口靠泊条件接近,相互间竞争存在进一步加剧的可能。

第二,轨道层级缺失已成为发展进程中的突出短板。上海大都市圈区域干线走廊完善程度远超城际走廊,区域、城际、市域功能复合导致“超荷效应”,系统稳定性和可靠性水平降低。上海大都市圈轨道交通网络呈现典型的“哑铃”型结构,市域(郊)铁路建设速度严重滞后于人口、产业等要素流动,铁路网密度仅为0.03千米/平方千米,远低于东京的0.27千米/平方千米、伦敦的0.08千米/平方千米,以“高铁 地铁”的组织模式导致服务深度和广度不足,也难以满足多样化的城际出行。

第三,铁路枢纽与城市空间耦合不足且重要节点地区缺少枢纽覆盖。上海大都市圈核心城市组织能级跨界已有突破,形成了以上海、南通、苏锡、锡常等多个30-50千米的通勤圈,但由于区域城际网络化发育程度严重不足,“圈域分割”导致同城化进程不协调,通勤比例还不足1%。铁路90分钟服务范围已覆盖沪宁、沪杭走廊重点城市,但高铁及城际枢纽对重要节点地区的覆盖率仅35%左右,尤其是城际枢纽的不足带来服务的“深度缺失”。

二、基于要素变革和共同诉求的交通协同目标愿景

单纯从项目对接出发难以满足大都市圈现代综合交通运输体系构建的要求,需要重新认识综合交通结构性要素,发挥空间规划的引领作用,促进区域交通协同和一体化发展。

(一)应对区域交通结构性要素的深刻变革

由于高速铁路等快速推进,城市间时空距离大大压缩,具备了建设更大范围都市圈的条件,与此同时交通协同需要更加关注承担国家责任并带动潜力地区的发展。

第一,区域枢纽格局面临结构性空间重塑。随着上海大都市圈经济和交通网络的演进,区域枢纽格局由核心城市集聚向协同联动发展成为必然过程。一是,航空运输呈现快速发展、空域能力紧张和市场竞争日益激烈的态势,需要机场群布局、航线优化等以提高国际竞争力。二是,主动适应国际经贸格局调整和全球产业链分工,需要优化提升港口国际供应链位势和价值链协作水平。三是,区域铁路网络正处于由传统的“Z”形通道向网络化发展阶段的转变,在强化核心枢纽规模和辐射的能级的同时,更应关注城际枢纽服务的均衡性。

第二,城际交通走廊将由轴线联系向网络化格局转变。随着城市间产业分工协作的推进,城市空间功能格局将在更广的范围、甚至在城际进行组织。一是,随着规律化的城际客流快速增长,需要强化复合交通走廊建设,持续优化城际交通联系的紧密度和方式结构。二是,处于市域向心交通系统“末端”的新城,需要打破既有“单中心放射”的系统布局模式,完善城市级枢纽功能,扩展对外连接扇面,转变为区域发展廊道上的“节点”。三是,为参与更深层次的区域分工,中小城市及潜力发展地区更加需要新兴城际发展廊道的支撑,完善城际交通网络,改变区域交通可达性“蛙跳”的短板。

(二)建立通达全球、服务全域链接的高效对流网络

在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中,上海大都市圈需要努力构建面向通达全球、服务全域链接的多层次高效对流网络,支撑各级城市与节点之间的链接互动,推动多极网络化的发展模式。

第一,“通达全球”更加突出机场和港口群协同对提升国际竞争力的支撑。在全球城市区域枢纽能级不断强化、专业化水平持续提升的当下,上海大都市圈亟待构建分工明确、功能齐全、联通顺畅的世界级机场群和港口群,强化周边城市与上海机场联动,与上海港的战略合作,以协同发展促进都市圈交通竞争力的整体提升,重点破解大都市圈规模结构极化、分工协作不足以及国际化水平仍然偏低的问题。

第二,“全域链接”更加强调多层次交通网络完善对空间组织模式的引导。一是以交通走廊引导区域空间布局,重点培育次级发展走廊,支撑网络化格局。二是以大都市圈轨道交通网络为重点,完善覆盖多层次功能节点的区域交通支撑,构建融合都市圈“区域网”与城市群“骨干网”的高效“对流网络”。三是形成多方向、多方式紧密衔接的一体化交通系统,重点破解当前次级区域、次级城镇及节点地区交通链接不足的问题。

// 图1 上海大都市圈交通网络规划研究视角及重点分析

三、融合设施、组织、功能的一体化交通协同发展策略

强化发展廊道作为促进区域要素集聚和紧凑发展的空间骨架,合力加快沿江、沿海沿湾、沪湖、通苏嘉甬等走廊建设,完善和提升沪宁、沪杭、宁杭甬等走廊服务功能,支撑区域空间新格局。发挥上海龙头带动作用,打造极具竞争力的世界级枢纽体系,构建高度融合的区域交通网络,强化分工合作、错位发展,提升区域交通协同发展水平和效率。

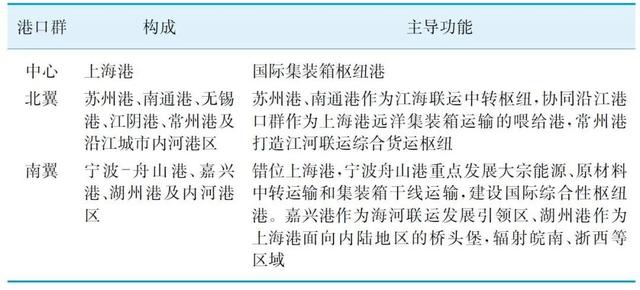

(一)共建“江海河联动”的世界级港口群

适应国际航运重心向亚太转移的态势,在“一体两翼”的总体布局框架下,推动市场主导下的港口间相互参股与资源整合模式,构建面向全球的航运资源和服务配置中心。支持和鼓励内河港口与沿海港口的联动发展,利用航运中心信息化手段,平衡运输需求和设施能力,力求资源配置效率的最大化。

第一,深化跨区域合作,完善“一体两翼”的世界级港口群布局结构。以上海为中心、苏浙为两翼,构建功能完善、服务领先、互利共赢的世界级港口群,巩固和提升上海国际航运中心的服务承载能力,支持和鼓励内河港口与沿海港口的联动发展。长江沿岸港口条件趋同,北翼港口群在明确内部分工的同时,应深化沪苏长江口港航合作,加强跨江联动发展。宁波舟山港与上海港经济腹地存在重叠,应加强江海联运合作和模式创新,推动形成上海国际航运中心、舟山江海联运服务中心联动发展的格局。

// 表1 上海大都市圈港口功能体系

第二,打通区域港口物流基础设施网络,促进江海河、铁公水联运发展。围绕“强化通道、通江达海”的基本思路,协同推进长江干流、京杭大运河和浙北高等级航道网,加强码头技术改造和锚地建设,推动海江河联运体系发展,提高集装箱水水联运比重。围绕“网络联通、扩大辐射”的总体导向,推动疏港铁路串联沿线港区,优化港区货运结构,发挥干线铁路通道功能,拓展上海港区域腹地,强化苏州中欧班列枢纽节点功能,打造“一带一路”国际物流干线。

(二)打造支撑全球城市功能体系的航空枢纽群

落实《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》要求,合力构建分工明确、功能齐全、联通顺畅的世界级机场群,强化政府推动下的“空域运行、地面交通、机场管理”协同运营管理模式,提高区域航空国际竞争力。

第一,持续提升以上海为核心的大都市圈机场群服务能力。上海大都市圈机场群作为对内对外开放的门户,现状整体饱和度约86.9%,且航空客运需求处于快速发展阶段,预测2035年将达到3.0亿人次/年,未来仍有5000万人次/年的能力缺口。《新时代民航强国建设行动纲要》明确提出,着力推动京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等世界级机场群建设。未来上海大都市圈机场群重点是通过建设南通新机场、提升苏南硕放机场功能和建设嘉兴航空联运中心等来满足不断提升的航空客货运输需求。

第二,促进多机场专业化分工并疏解上海非国际枢纽功能。从全球领先机场群的结构来看,一般是有1-2个国际性枢纽,旅客吞吐量占本机场群的30%左右,并处于全球排名前列;有1-3个区域性枢纽,旅客吞吐量占本机场群的10%以上;另有若干个地区性枢纽和非枢纽作为机场群的“辅助机场”。国家民航局飞关于进一步深化民航改革工作的意见;明确提出“疏解北京、上海、广州等机场非国际枢纽功能”。上海航空枢纽建设成效显著,亚太门户复合航空枢纽地位基本确立,未来将发力推动“互补模式”,完善区域性枢纽多机场体系,拓展国际客货运航线,降低低成本航空运行挤占主干机场时刻,强化衔接辐射带动作用。

第三,推动以空铁联程联运为核心的现代航空枢纽建设。构建面向上海大都市圈的航空资源优化配置体系,新建机场应与区域发展走廊和高速运输通道相结合,既有机场应积极引入区域城际铁路,扩大时空覆盖范围。结合上海东站与浦东国际机场形成浦东综合交通枢纽,引入沪苏通铁路、沪乍杭铁路,并完善两场之间的快速联系通道,构建空铁联运体系,重塑门户枢纽功能,扩大对长三角的服务能力。

(三)建立节点带动和网络互联的多层次城际轨道交通

打造“轨道上的都市圈”,将都市圈城际、市域(郊)铁路以及开行城际及市域通勤化列车的普速铁路均纳入都市圈轨道交通网络范畴,强化“复合走廊” “分圈层布局”的系统结构,并以都市圈城际铁路强化区域交通一体化,以市域(郊)铁路实现通勤同城化。

第一,构建具备广泛承接能力和深度吸引力的都市圈客运枢纽体系。形成对广域空间高效覆盖的综合交通枢纽体系,与区域功能体系相契合,充分发挥中心城市辐射和引领作用,扩大对重要节点地区的覆盖,并促进枢纽与地区功能中心融合。将交通网络资源在关键节点集聚,强化虹桥、浦东枢纽与大都市圈轨道交通网络衔接,作为上海大都市圈的“门户枢纽”。推动南通新机场、无锡硕放机场等铁路通道的引入,扩大“空铁枢纽”的区域辐射能力。结合高速铁路干线规划建设,打造苏州北站、嘉兴南站等“高铁枢纽”,建立“一体化、多功能、综合型”的立体开发模式,提升对节点城市的支撑和引导。实现从“高铁 地铁”向“直连直通”深入中心城区的高效组织模式转变,推动“城际枢纽”融入地区中心并激活功能,突出“站城一体”和无缝衔接。

// 图2 全国及上海大都市圈航空旅客变化趋势

// 图3 上海大都市圈轨道交通网络圈层结构示意

第二,完善区域复合走廊并重构大都市圈时空格局。区域发展廊道是促进上海大都市圈紧凑发展的空间骨架,也是引导创新和功能要素集聚与流动的重要支撑,更是激发节点城市发展动能的核心载体。在以都市圈、城市群为主要形态的城镇化背景下,空间扩张、居住人口外溢趋势难以回避,跨圈层、不同目的的多样化出行特征日益显著。应在保证联系时效性的同时提高服务的覆盖性,实现由追求规模等级向提升网络完整度的转变。其中,国家高速通道主要承担区域对外及城市间的高速直达联系的功能,服务模式强调时效性,实现城市点到点直达,并辅以枢纽集散功能;区域城际通道主要承担长三角城际商务、通勤等周期性出行,服务模式强调可达性,实现重要空间功能节点间的直达;都市圈联系通道主要承担都市圈内部、特别是中心区与外围地区间的联系,服务模式强调覆盖性,支撑同城化出行。

// 表2 基于大都市圈圈层布局的轨道交通系统分层

第三,补齐都市圈城际铁路基本格局和系统骨架,形成都市圈发展的主动脉。都市圈城际铁路介于区域城际铁路和市域(郊)铁路之间,构成了都市圈发展的主动脉。为巩固和提升上海对区域的辐射和带动作用,综合利用既有铁路通道资源,强化“干线铁路 都市圈城际铁路”复合通道功能,根据区域、市域空间结构及城际出行特征形成“三圈四廊”的基本格局。即链接五大新城的都市圈第一圈层、南通苏州嘉兴构成的第二圈层和依托宁启铁路新长铁路宣杭铁路萧甬铁路的外围圈层,以及辐射常州、嘉兴、湖州、宁波的四条廊道。系统整合市域(郊)铁路通道,完善都市圈城际铁路“两纵七联”系统骨架,实现分散、网络化的空间均衡布局,推动网络互联互通和一体化运营。

第四,完善大城市紧密圈层市域(郊)铁路一小时同城化通勤服务圈。大城市周边的紧密圈层商务通勤类出行客流占比较大,并呈现高频次、规律性特征,而市域(郊)铁路是连接中心城市与外围功能组团之间通勤的发展轴线,例如伦敦市郊铁路承载了超过一半的英国铁路客运量,超六成为伦敦区域内通勤运量。上海大都市圈应在形成都市圈城际铁路基本格局和系统骨架的基础上,进一步补充完善“中心放射”的市域(效)铁路网络,通过互联互通实现都市圈城际铁路多路径引入中心城区;推动关键节点互联互通并强化运输连续性以提供规律性、“无差别化”的出行服务,实现以中心城市为核心的一小时同城化通勤服务圈,扩大线路服务的广度和深度。

// 图4 近沪地区市域(郊)铁路衔接模式示意

// 图5 多模式轨道交通与枢纽衔接示意

(四)推动高速公路关键通道复合、城际走廊加密、瓶颈区段扩容

上海大都市圈国家高速公路基本建成,协同聚焦“通道复合、骨架完善、疏港便捷”的省际网络,服务中心城市、衔接运输枢纽,增强网络系统性和可靠性。

第一,着力推进多功能通道建设,推动跨长江及杭州湾融合发展。铁路、公路、城市交通等多种方式合并过江,形成布局合理、功能完善、保障充分、集约高效的过江通道系统。上海大都市圈范围内共规划17座长江干线过江通道,通道平均间距由现状的50千米缩小为15千米,规划新增通道多为公铁复合通道。为引领环杭州湾地区高质量发展,强化上海与甬舟方向交通网络一体化,提高杭州湾地区跨海通道的战略保障,在加快通苏嘉甬铁路通道建设的基础上,重点关注沪甬、沪舟跨海通道战略通道的战略预留。

第二,通过环线功能完善、省际高速加密、瓶颈区段扩容提升系统功能。协同优化各城市高速公路网络规划,形成以地级市为主节点,各区县(市)为次节点,地级市之间及与各区县(市)之间顺捷连接、便捷沟通的高速公路骨架网络。适应上海大都市圈交通一体化的发展需要,完善环线功能,将近沪城镇纳入上海高速公路网络的一体化组织体系。加密省际高速公路网络,推动关键通道扩容或复线,进一步消除高速公路瓶颈路段,突破行政边界实现区域交通网络一体化。

,