时代已经踏入初唐,而与之相应的文学精神,却还在路上。

隋炀帝虽然残暴荒淫,却是个文学造诣很高的文艺青年。与六朝那些很短命很文艺的皇帝类似,隋炀帝喜欢写“春江花月夜”,这其实与“玉树后庭花”的亡国之音没有什么区别。这是典型的六朝的情色的文学,这些诗歌充满了享乐与色情的气息,说来说去还是后宫的享乐和玉体横陈而已。

唐朝建立之后,戎马一生的李世民想改变这种局面,毕竟这些靡靡之音曾经软了多少人的骨头,亡了多少朝代。大唐需要一种全新的文学精神——一种融汇了北方清劲刚硬与南方的温婉典雅文化风格的精神,这种精神被叫做“文质彬彬”。

但习惯是很难改变的东西。雄韬武略的李世民自己也写诗,虽然他有一些苍凉雄壮的边塞诗,但他的骨子里是还是喜欢六朝的诗歌的,毕竟美人美景在前,玉体横陈之夜,人与诗歌其实很难在精神上硬起来。

唐朝的诗歌要是一直延续六朝遗风,那也就没有唐诗了,毕竟唐诗是唐朝时代的诗歌,他代表着唐朝的时代精神。

突破是必须的,改变正在酝酿,六朝的柔靡终将被唐朝的昂扬所取代。

中国诗歌正在等待合适的机会合适的人。

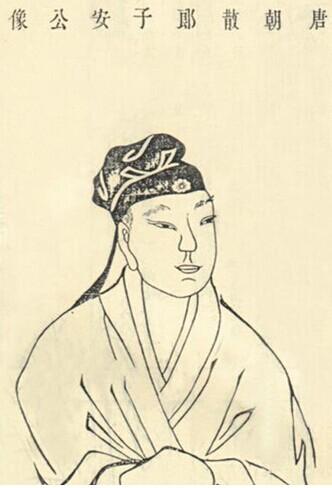

而最终引领这个伟大转变的,正是四个少年天才——“初唐四杰”。

随着初唐疆域的额扩大,中外文化的交融,科举考试制度的成熟与规模的扩大,人们的精神更加自信,视野更加宽广了。以“初唐四杰”为代表的庶族地主阶层开始走向政治舞台,他们迎来了全新的人生道路。天才少年王勃曾经有过壮游学道入山采药的浪漫;更有滕王阁上即兴赋诗的意气风发;骆宾王与杨炯都有在边关大漠从军的豪放;卢照邻少年成名,有过做官与隐居的生活。他们的脚步和视野早已经不再局限于台阁了,他们的诗歌也走向了边关,走向广阔的社会生活。

至此,六朝的红粉暧昧和玉体横陈的气息,变成了边塞的孤烟与烽火,变成了红旗漫卷的军旅生活,变成了如火的战斗豪情,变成了怀才不遇但仍怀抱希望的慷慨悲凉。至此,六朝的柔软暧昧情色的身体美学,为初唐昂扬自信积极进取的儒家美学所代替,“初唐四杰”这四个少年成名但命运悲惨的天才,揭开了六朝的面纱,露出了初唐粗粝但青春勃发的容颜。

“初唐四杰”于初唐诗坛,是建设者成功者;但在人生之路上,他们却合奏了一曲仕途潦倒、英年早逝的悲歌。

王勃是初唐时代第一天才,却在二十六岁的年纪溺水而死;骆宾王七岁咏鹅,却在反对武则天的起义军失败之后被灭族,也有人浪漫地认为骆宾王失踪后成了高僧;卢照邻十七岁即进入邓王李元裕幕府,并被邓王称之为自己的司马相如,却仕途坎坷中年染病不堪折磨投水而死;杨炯九岁应神童举,长期在边塞军队生活,后长期做县令之类的基层官员,这个边塞诗的早期开创者,却在四十三岁的壮年去世。

这也许正应了“从来文章憎命达、自古才命两相妨”的定律。

“初唐四杰”是喜剧与悲剧的综合体。喜剧是说他们都是受到上帝宠爱的人,他们是年少而才高的神童,他们的青春与初唐一起成长,昂扬壮阔的时代精神折射在他们身上,从而让他们的诗歌带有一种冲破一切藩篱的力量。他们带着建功立业画像挂上凌烟阁的青春梦想登上人生的舞台,登上尚处在六朝遗韵和上官体统治之下的初唐诗坛,用他们的青春和自信,破坏旧世界,建立诗歌的新秩序。

悲剧是说他们“官小而名大”,建功立业的强烈自信与他们实际遭遇形成了巨大的落差。在文学上,他们备受上帝的宠爱,给了他们五彩笔,让他们引领并改造初唐诗坛迎接盛唐之光,而在仕途上他们备受上帝诅咒,他们没有一个人实现人生理想,而且生命短促凄凉而慌张。

“初唐四杰”们引领了时代,却最终被时代所伤害。然而,他们却创造了一个诗歌的新时代。

王勃出身于儒家世家名门大族。祖父是隋末唐初的著名通儒,叔祖父王绩乃陶渊明一样的隐士诗人。王勃六岁就能写文章,九岁就对颜师古注的《汉书》,写成《指瑕》十卷,指出其中的错误。十六岁向唐高宗献赋,被唐高宗称之为天才,从而成为当时年龄最小的朝廷官员。但王勃因为替沛王写了一篇《斗鸡檄》向英王李哲的鸡宣战,本来是游戏之作却被唐高宗认为是挑拨王子之间的关系,王勃被逐出王府流落江湖。后来王勃作了虢州参军,又因为恃才傲物桀骜不驯而为人忌惮。有个官奴犯罪,王勃先是将他藏匿,后害怕东窗事发杀死官奴而获罪,被判处死刑,幸而遇到大赦才免于一死,而父亲却因此被贬交趾令。出狱后,悔恨不已的王勃去在探望父亲的路上,登上了滕王阁,并写下千古名文《滕王阁序》,后在探望父亲回来时溺海而死,年仅二十七岁。

骆宾王七岁能诗被誉为神童,成年后有多年的边塞从军经历,后入朝担任侍御史。武则天当政期间因直言进谏而获罪入狱。后加入反对武则天的起义军,并写下了千古名文《讨武氏檄》,兵败被杀或不知所踪。

卢照邻同样少年天才,与王勃一样进入邓王府,后获罪下狱。出狱后漫游山水寻仙采药炼丹服药,因误服丹药而身体残疾,在度过一段痛苦的隐居生活之后,投水自杀。

杨炯也许是四杰中生活最好的一个了,但也只是做过县令的小官而英年早逝。

诚然,“初唐四杰”的人生并不如意,但他们的诗歌喷涌出了炽热的情感。他们的生活有太多不平,但并非晚唐诗人那样的绝望;他们有过失路失志的悲伤,但仍然怀抱向上的力量;他们也有乡关之思与离愁别恨,但他们的诗歌中却完全不见小儿女般的悲悲切切。《送杜少府之任蜀州 》:

城阙辅三秦,风烟望五津。与君离别意,同是宦游人。

海内存知己,天涯若比邻。无为在歧路,儿女共沾巾。

王勃的这首诗完全摆脱了离别的悲伤。当杨朱临歧路而下泪,阮籍于无路而痛哭的时候,年轻的王勃却在送别朋友的时候,高唱“海内存知己,天涯若比邻”,一股豪壮的气息扑面而来。

骆宾王的送别诗,看起来更像是武侠小说的场景:《于易水送人》:

此地别燕丹,壮士发冲冠。

昔时人已没,今日水犹寒。

杨炯则是写出了初唐知识分子梦想戎马塞上挥戈疆场建功立业的梦想。《从军行》:

烽火照西京,心中自不平。牙璋辞凤阙,铁骑绕龙城。

雪暗凋旗画,风多杂鼓声。宁为百夫长,胜作一书生。

卢照邻的送别诗更有豪侠之气:《刘生》:

刘生气不平,抱剑欲专征。报恩为豪侠,死难在横行。

翠羽装剑鞘,黄金饰马缨。但令一顾重,不吝百身轻。

初唐四杰在初唐向盛唐过渡的过程中,留下了宝贵的文学遗产。

王勃有《滕王阁序》的千古流芳;

骆宾王有《讨武氏檄》的万代绝响;

卢照邻有《长安古意》的快意文章;

卢照邻有《从军行》《战城南》的气势昂扬。

纵然他们的生命如流星般短促,但毕竟在初唐的天空中划过了一道耀眼的亮色;

纵然在初唐四杰的身后,留下过“轻薄为文”“浮露浅薄”的非议。

但正如杜甫所说的那样:“王杨卢骆当时体,轻薄为文哂未休。尔曹身与名俱灭,不废江河万古流”。

,