杜甫的《花底》是写花事的名篇。原诗如下:

花底

唐朝 杜甫

紫萼扶千蕊,黄须照万花。

忽疑行暮雨,何事入朝霞。

恐是潘安县,堪留卫玠车。

深知好颜色,莫作委泥沙。

此诗在网上不见译文。

以下是笔者的翻译:

紫色花朵小心翼翼搀扶起千丝娇嫩的花蕊,

鹅黄嫩蕊明艳动人照亮了万片绚丽的春花。

花瓣纷纷飘落怀疑傍晚时分下了一场花雨,

花团锦簇姹紫嫣红为什么又进入烂漫朝霞。

花事繁盛让人担心此地是潘安管辖的县城,

美景如画可使风神俊逸的卫玠的车子停下。

我在花下徜徉十分确信眼前是美好的景色,

可随流水飘走千万不要萎谢掉落误入泥沙。

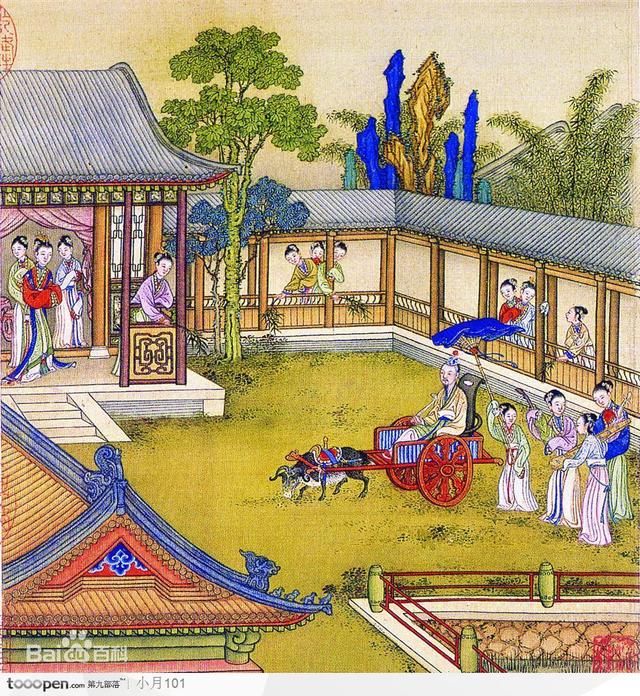

卫玠羊车

对于颔联的理解,百度百科以为“行暮雨”写花润,“入朝霞”写花鲜。此种观点虽有所本,却有人云亦云之嫌。推敲起来,颇多悖谬。

在下以为“行暮雨”并非写花润,“入朝霞”也并非写花鲜。

为什么这样说呢?

从翻译中可知,“行暮雨”是在写花落花多,“入朝霞”是在写花艳花美。重点是“花落”与“花润”差别太大。为什么说“行暮雨”是写“花落”而非“花润”呢?

首先,此种理解更切题。题目是“花底”,诗人从花下走过,在花树间穿行,花瓣纷纷坠落,犹如下了一场花雨,这是多么优美的意境!

其次,下联“何事入朝霞”用到比喻,按照对文原理,上联也必然用到比喻,这才符合杜诗对仗精工的特点。因此上联不能翻译成:忽地怀疑傍晚时分下了一场雨,才使花朵十分润泽。这样坐实之后,诗味尽失,索然无味。

第三,从描写角度看,首联是细看,颔联是总览;从描写手段看,首联用工笔,颔联取写意。层次感和逻辑性更强。

第四,从细节看,如若重在表达花的润泽,那么应该用“行细雨”而非“行暮雨”。只有表现花瓣飘落,光线变暗,用“暮雨”才准确。

潘安模样

综上,我们认为“行暮雨”是写“花落”而非“花润”。

,