世界上是先有鸡还是先有蛋?这是一个让人百思不得其解的古老争论谜题。

按照一般人的思维,鸡由蛋孵化而来,蛋由鸡产下的。没有鸡哪来的蛋?没有蛋哪来的鸡?谁先谁后,让人越想越糊涂。

先有鸡还是先有蛋的问题,实际上是人们探索生命与宇宙的起源问题。

达尔文的进化论认为,物种在通过一定时间的突变以及自然选择后最终可以得到进化。物种的进化,就是一个物种的内部循环衍生出另一物种的内部循环,当这两个循环无法“融合”时,产生了新物种。在某一时刻,某一种像鸡但不是鸡的物种,由于基因突变,产生了第一颗“鸡蛋”,因此鸡与鸡蛋不存在谁先谁后的问题。

这说明了世上万物的产生过程,就是从“无”到“有”的过程。其实,早在2000多年前的老子就发现了这个问题。

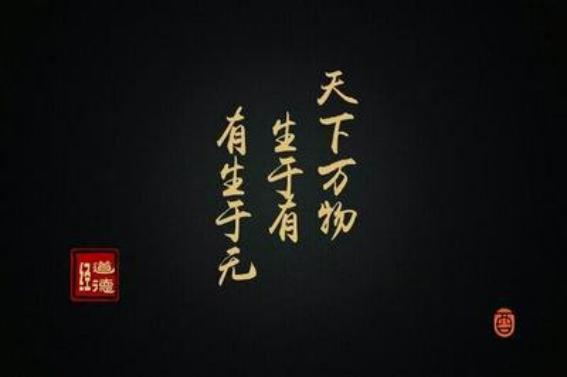

《道德经》第40章:“天下万物生于有,有生于无。”

《道德经》第1章:“无,名天地之始;有,名万物之母。”

“无”和“有”并不简单地等同于“没有”和“有”的意思。

“无”,指的是万物生成之前的不可名状的混沌状态,称为“天地之始”,天地的起源。因无形无相,人们视而不见,听而不闻,好像什么也没有。其实,它是客观存在而人却感觉不到的存在。

“有”,指的是万物生成后之后有了形体的初始状态,称为“万物之母”。“母”,孕育生命,在这里强调的是“生”,是指导万物生成之后不断发展变化的状态。“有”是万物生成后所显现的具象,千变万化,构成了人能感觉到也能认知的世界。

万物生成之前是“无”,产生了就是“有”,故“无中生有”,是由无形体向有形体的一个活动过程,这是老子洞察宇宙的逻辑起点。

《庄子·应帝王》中这样的一个寓言故事:南海之帝名叫倏,北海之帝名叫忽,中央之帝名叫浑沌。倏和忽经常一起到混沌那里去做客,混沌待他们很好。混沌没有七窍,倏和忽为了报答混沌的友情,就想为他凿开七窍。他们一天凿成一窍,七窍成而混沌却死了。

这个寓言故事寓意深刻,处于混沌状态,代表的是万物未生成的“无”的状态。而有了七窍,就是“有”的状态,就有了认识,就不是混沌的状态了,混沌就死了。这也就是无中生有,原有事物灭亡,产生新了事物。

中国关于人类起源的说法,就是盘古开天辟地,记载于早已失传的著作《三五历纪》之中:“天地混沌如鸡子,盘古生其中。”人类产生之前就是混沌的状态,人类产生其中。

世界就是处在从“无”到“有”、从“有”到“无”不断循往复地运行中,人类就是从“无”和“有”中去认识世界的。

老子:“故常无,欲以观其妙;常有,欲以观其徼。”

“无”无形无相,有无限的可能性,因而在“无”中才能感知世界的奥妙无穷;“有”是将无限的可能变成唯一确定的事物,是显现有形的世界,有形就有边界,因而在“有”中可以观察事物的边界。

一座房子,中间有空间,仿佛什么也没有,就是这个“什么也没有”的空间,才使房子具备了房子的功能,房子用来做什么,有多种可能。房子的墙壁是有形的,就是它的边界。

老子:“此两者,同出而异名,同谓之玄。玄之又玄,众妙之门。”

“无”和“有”虽然称谓不一样,但其本质是一样的,都是产生于“道”,是一体的。每个事物都是一个由虚无和实有所组合的有机体,千变万化,错综复杂,玄妙无比。只有从“无”和“有”去认识世界,这才是认识一切奥妙的途径。

老子告诉我们,世界万物从“无”到“有”,“有”和“无”是一体同源而不同名称,是任何一个事物都具有的两个方面。所以我们看问题不能只看见“有”的方面,也要看见“无”的方面。这样,思考问题才能更加全面,才能更加准确地洞悉事物的本质。

而老子对“无”非常看重,在短短5000多字的《道德经》,“无”字就出现了100多次。

老子认为,正是因为“无”,才使有形的物品具有功用。

《道德经》第11章:“三十辐共一毂,当其无,有车之用;埏埴以为器,当其无,有器之用;凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。”

这段话的意思是,30根辐条插到一根毂中的孔中,有了车毂中空的地方,才有车的作用;揉和陶土做成器皿,有了器具中空的地方,才有器皿的作用;开凿门窗建造房屋,有了空间,才有房屋的作用。所以,“有”给人便利,“无”发挥了它的作用。

老子通过车子、陶器、房子3个例子来告诉我们,有空才能够产生大的作用。车毂中空,才能装上辐条,支撑车轮让它转动;杯子中间是空的,才能装进东西;房子中间是空的,才能住人储物。有形的物,也就是“有”,体现它们自身价值的却是无形的空间,也就是“无”。

“无”虽然看不见,却蕴藏着无穷的能量。

比如,一个人的肉体,是看得见的,是实实在在的,是“有”的形态。而人的精神、思想是看不见的,但是,却指导着肉体去行动。如果一个人没有灵魂,就是行尸走肉。

看不见的精神却蕴藏着无限的能量,有了精神、信仰,肉体就可以忍受被摧残的痛苦,即使肉体被摧毁,但是不能消灭其精神;如果一个人没有精神,肉体就经不起严刑拷打,往往会成为叛徒。

现实中,人们往往看见“有”的方面,而忽视“无”的方面。“有”让人觉得实在,而“无”让人觉得虚无缥缈,因而人们更重视实实在在的物质世界,去占有,往往太在意“有”了,而忘记了“无”的作用,忽视精神世界。

老子告诉人们,“有”是有边界,这边界就是一种约束,在物质的世界中拥有物质固然重要,但要不逾矩;在“无”的状态下,放空自己,能更清晰地体察事物,对周围的事物做出客观地判断,处理问题就会更得体。

我读《道德经》第1章:

【原文】:“无,名天地之始;有,名万物之母。故常无,欲以观其妙;常有,欲以观其徼。此两者,同出而异名,同谓之玄。玄之又玄,众妙之门。”

【译文】:无,是天地的开端,有,是万物的根源。所以,常从“无”中观察天地的奥妙;常从“有”中寻找万物的边界。有和无,只不过是同一来源的不同名称罢了。有和无都是幽昧深远的,它们是一切变化的总门。

(图片来自网络,如有侵权立删)

读书感悟人生,写文传承文化。欢迎关注@丁小悟典,与你一起领悟传统文化之真谛。

,