史有明言:“周公制礼”。制的是什么“礼”呢?两本书,一本《周礼》、一本《仪礼》。儒家关于“礼”的体系由三部书支撑,号为“三礼”,除了以上两部外还有一部是著名的《礼记》,它是三礼中唯一一部不是托在周公名下的。

《周官》为体,《仪礼》为履,所以《周礼》里虽然有各种礼仪制度,但《仪礼》里则是各种仪礼的操作守则,可以直接对应着实施。那么在实施的时候就要用到很多的道具和工具,这就出现了礼器。

第三编 第一章 “礼”时代的来临

- 第二节、三礼与礼器

一、三“礼”

史有明言:“周公制礼”。制的是什么“礼”呢?两本书,一本《周礼》、一本《仪礼》。《周礼》在《史记》中称为《周官》,西汉末刘歆将其名改为《周礼》。它以天官、地官、春官、夏官、秋官、冬官等六篇为间架。天、地、春、夏、秋、冬即天地四方六合,就是古人所说的宇宙。《周礼》六官即六卿,根据作者的安排,每卿统领六十官职。《周礼》六官的分工大致为:天官主管宫廷、地官主管民政、春官主管宗族、夏官主管军事、秋官主管刑罚、冬官主管营造,涉及到社会生活的所有方面,在上古文献中实属罕见。《周礼》所记载的礼的体系最为系统,既有祭祀、朝觐、封国、巡狩、丧葬等等的国家大典,也有如用鼎制度、乐悬制度、车骑制度、服饰制度、礼玉制度等等的具体规制,还有各种礼器的等级、组合、形制、度数的记载。总的来说,《周礼》是一部制度总集,所有的制度都是按“礼”来安排,同时又成为“礼”的一部分。不过上面也说过,从上世纪的疑古派开始历经考据,学术界已经基本认为此书是刘歆伪托周公所作,但至少里面应该有周公的《周官》作为大框架。

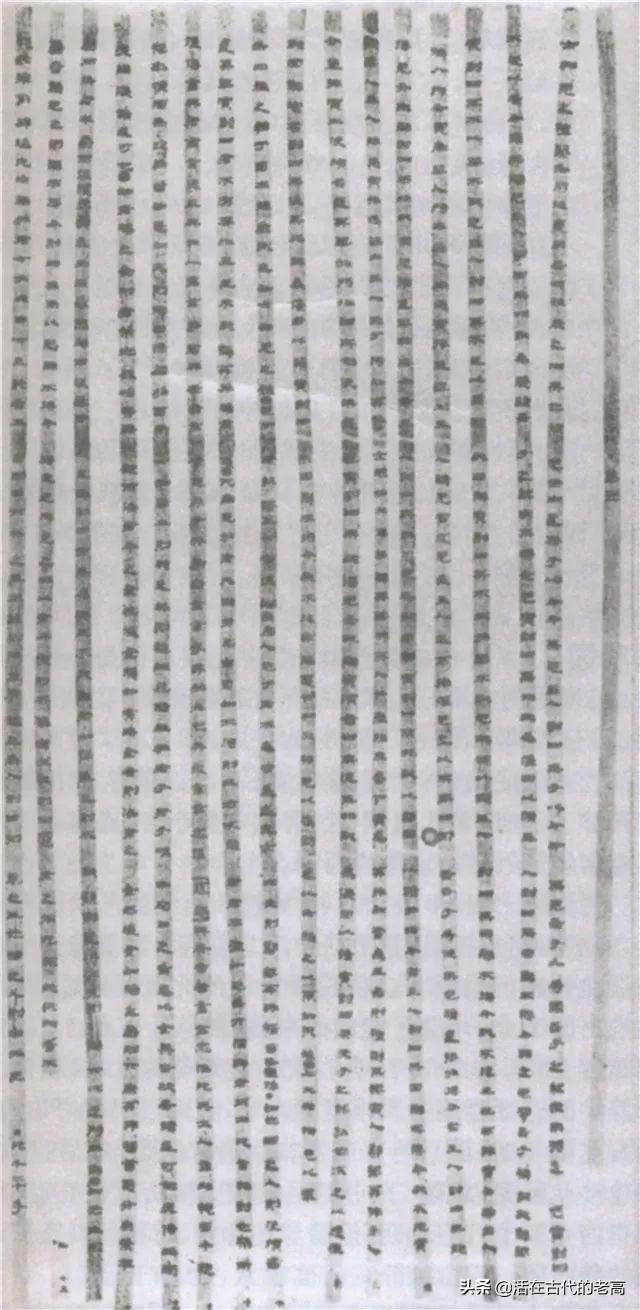

《周礼》书影 宋乾道南监本

《仪礼》共十七篇。内容记载着周代的冠、婚、丧、祭、乡、射、朝、聘等各种礼仪,其中以记载士大夫的礼仪为主。《汉书·儒林传》说:“汉兴,鲁高堂生传《士礼》十七篇”。历朝历代,有学者说十七篇是一个《仪礼》的残本,真正的《仪礼》要多得多;也有学者说,这就是《仪礼》的全部,孰是孰非至今是个悬案。尽管《仪礼》十七篇所记仪节制度,远远不能满足后世统治的需要,然而各朝礼典的制定,大都以《仪礼》为重要依据而踵事增华。

武威出土汉代《仪礼》竹简

《仪礼》是儒家传习最早的一部书。传说这书也是周公做的,但这一点从古代就为人所疑,《史记》和《汉书》都认为该书出于孔子。司马迁说《礼》记自孔氏,班固说孔子把周代残留的礼采缀成书。《礼记·杂记下》上也说:“恤由之丧,哀公使孺悲之孔子,学士丧礼,《士丧礼》于是乎书。”显然,《仪礼》成书于东周时代。《仪礼》一书形诸文字是在东周时期,而其中所记录的礼仪活动,在成书以前早就有了。这些繁缛的登降之礼,趋详之节,不是孔子凭空编造的,而是他采辑周、鲁各国即将失传的礼仪而加以整理记录的。

儒家关于“礼”的体系由三部书支撑,号为“三礼”,除了以上两部外还有一部是著名的《礼记》,它是三礼中唯一一部不是托在周公名下的。《礼记》共四十九篇,是秦汉之际和汉代初期儒家学者的著述。《礼记》四十九篇内容比较芜杂,刘向《别录》分为八类,近人梁启超细分为十类。但是,对“礼”的阐述无疑地是共同的主题。围绕这个主题,《礼记》的题材或内容可分为三个方面:一是诠释《仪礼》和考证古礼,这些礼仪制度是此后儒家文化中的生活习俗的源头;二是孔门弟子的言行杂事,这在一定程度上反映了儒家的“礼”的生活实践;三是对“礼”的理论性论述。东汉郑玄给《礼记》做了出色的注解,这样一来,使它摆脱了从属《仪礼》的地位而独立成书,渐渐得到一般士人的尊信和传习。

《礼记》书影 相台岳珂刻本

魏晋南北朝时期,就出现了不少有关《礼记》的著作。到了唐朝,国家设科取土,把近二十万字的《左传》和十万字的《礼记》都列为大经,五万字的《仪礼》和《周礼》、《诗经》等列为中经。因为《礼记》文字比较通畅,难度较小,且被列为大经,所以即使它比《仪礼》的字数多近一倍,还是攻习《礼记》的人多。到了明朝,《礼记》的地位进一步被提高,汉朝的五经里有《仪礼》没有《礼记》,明朝的五经里有《礼记》没有《仪礼》。《礼记》由一个附庸蔚为大国了。而《仪礼》这个往昔大国则日趋衰落了。

二、礼 器

《周官》为体,《仪礼》为履,所以《周礼》里虽然有各种礼仪制度,但《仪礼》里则是各种仪礼的操作守则,可以直接对应着实施。那么在实施的时候就要用到很多的道具和工具,这就出现了礼器。孔子说过:“唯器与名,不可以假人。君之所司也,名以出信;信以守器;器以藏礼;礼以行义;义以生利;利以平民。政之大节也。若以假人,与人政也。政亡,则国家从之,弗可止也已”。这段话里说了君主必须自己控制,绝不可以让给他人的两个东西:器与名。并层层推理出:若失去了对名与器的控制,这两样被别人掌握了,则国家必一步步崩溃。

名是名分,名分就是“礼”里面的等级规矩。比如分封,天子给了一个人诸侯的名分,就是用自己的信誉对全天下作了担保:此人出身可靠,品性即血统都符合统领一方人民的资格。这种信誉要用器来固化,固化了信誉的器可以用来蕴含礼。这就是它们之间的逻辑关系:礼器一方面是其主人获得身份的担保——诸侯礼器是天子给的担保、天子礼器是上天给的担保;另一方面礼器代表着等级、规矩和秩序,受了器的人守器即为守礼,就是承诺要保证维护结构稳定,礼器又是其主人用自己的身份给社会稳定提供的反向担保。因此,礼器是整个国家伦理体系的核心担保物,失去了它就意味着礼之不存,这个国家也就快完了。因此,可以成为礼器的都是当时顶尖的器物,主要有青铜礼器和玉礼器。

青铜礼器名气太大,几乎出土一个就是国宝级文物,但青铜礼器有一个特点——它们都是实用器。它们可分为六大类:炊器、食器、酒器、水器、乐器和杂器。

炊器有:鼎、甗、盨、簋、簠、豆、敦、盂、俎。

陕西周原出土毛公鼎 鼎铭为一篇完整的周宣王告诫

陕西扶风出土西周㝬簋其簋内底铸铭文124字,制作于厉王十二年。是周原历王为祭祀先王而自作的一篇祝词

酒器有:爵、觚 、觯、斝、尊、壶 、罍、卣、觥 、瓿、盉、角、瓒、缶。

水器有:盘、匜、鉴。

陕西扶风出土史墙盘 盘铭记述了西周的重要历史

乐器有:铙、钲、钟、镈。

湖北随州曾侯乙墓出土东周编钟

杂器:在出土的礼器中,有的作用不明,就归为“杂器”。

一眼看去,很显然周代的贵族几乎把自己生活里的全部青铜用具都当成礼器用了,想来这应该是出于两个原因:一是青铜大器在当时确实铸造不易,只要铸出来了就属于宝物,不用于礼器可惜了;二是这些青铜器在典礼中多作为陈列器而非上祭之器。很明显在这些典礼上需要摆出最高等级的生活场景,所以选择了青铜器。作为这一原因的注脚是:在礼器里还有很小的一个品类是陶器,陶质的豆或鬲。说明在青铜出现之前,典礼上的陈列器是由当时最高级的陶制造的,等青铜器出现后它就取代了陶礼器的地位。因此,作为陈列器的青铜礼器,它对于礼的等级体现就在于陈列的数量和组合方式上,而非器物本身的形制和尺寸。青铜器里等级最高的是鼎,青铜礼器最著名的制度是“列鼎”:天子用九鼎、诸侯用七鼎、卿大夫用五鼎、士用三鼎或一鼎;在考古发现中,奇数的列鼎通常与偶数的簋配套,比如最高规格的是天子的九鼎八簋。

清《皇朝礼器图式》 天坛祭天正位用簋已明确使用青瓷器

与青铜礼器不同:玉礼器一非实用器;二非陈列器。它是由上古巫王时代通神之神器传承而来,因此它在典礼中扮演的是上祭之器、在仪礼中扮演的是信物,所以它的等级是用形制和大小来表现的。可见,作为礼器来说,玉是比青铜要高上一个档次,而且要比青铜使用的久远得多:从周代一直到清朝,各典礼中依然使用玉礼器。而青铜,就像它取代了陶一样也被后来者所取代:清朝的《皇朝礼器图式》明确记载,所有典礼中的簋、鬲、豆等都为瓷制品,青铜礼器早就退出了历史舞台进入了古董商的奇货之列。

六器其中的两种,璧和圭又衍生出了六种玉器:镇圭、桓圭、信圭、躬圭、谷璧、蒲璧。“以玉作六瑞,以等邦国。王执镇圭,公执桓圭,侯执信圭,伯执躬圭,子执谷璧,男执蒲璧”。这是六瑞,是天子和诸侯拿在手里的身份信物,也即镇圭是上天给天子的信物,其他的五种是天子给诸侯的信物。周公在告天与祖,愿以身代武王死时,他只带了两件东西登坛,就是“戴璧秉圭”。因为璧用以礼天是向天祷告用的信物,圭为天子信物是他向祖先求赐佑的凭据。由此,既可见玉礼器之等级最高,也从另一个侧面证明了《周礼》虽出于伪托,但必然跟周公有一定关系。六器与六瑞也在一定程度上是真实存在,虽然它们也有汉儒托古造假的成分。

六器到底是什么高端物什呢:玉璧是圆形中央带孔的片状玉器;玉琮是外方内圆的柱形玉器;玉圭和玉璋都是条形玉器,或者说玉璋本来就是玉圭的变体;玉璜是半个玉璧;玉琥则是一个虎形片状玉器——其实都是简单的几何体,以现代眼光看绝对不入大部分消费者的法眼。

玉璧 台北故宫博物院藏汉代蚕纹玉璧

玉琮 陕西西安出土西周早期玉琮

玉圭 山西侯马出土春秋晚期玉圭

玉璋 山西侯马出土春秋晚期玉璋

玉璜 陕西宝鸡秦墓出土春秋晚期玉璜

玉琥 河南光山出土春秋早期玉琥

但这些放在当下不起眼的东西,却曾是一般人难以仰视的国之重宝。这里面蕴含的,就是历史的深邃和道理了:这六种玉器的前世今生反射的,是中国文化中最核心的那个“儒”的嬗变。因此我们就要讲一讲儒学的历程,而一开始自然要从“礼崩乐坏”说起。

,