前言: 壁画与纸绢本的工笔画是不同的绘画门类,它们的功用和绘制方法是有区别的。壁画是公共艺术,多用于宗教道场的教化用途,纸绢本虽然也有宗教功能,但是,大多数是供把玩收藏。在美术创作中既相互关联,又相对独立。 “衡中西以相融”的艺术交流与融合,不同媒介语言的相互借鉴——打开了现代工笔画的创作视域,传统壁画中的堂皇风格与精神气度,影响着当代审美,在壁画中衍生出的语言丰富了工笔画表现形式。 何家英先生是当代重要的工笔人物画家,他的画作广为人知,影响广泛,他的重要作品已经成为当代绘画经典之作,不断启发后学。他在近年的创作中,将壁画的创作方法转化运用到工笔画创作与教学中。从墙壁到纸上,不同的绘画媒材,经过特定的技法,恰当地表达主题、营造意境,极大丰富了工笔画的表现力,扩展了工笔画的格局,审美意趣也随之变得更为宏阔、壮美。本期[案边点滴]栏目特别约请何家英老师谈壁画艺术语言在工笔画中的借鉴应用。——阴澍雨

阴澍雨(中国艺术研究院一级美术师,本刊栏目主持):何老师好!感谢您在百忙之中接受我们的采访,您在工笔画方面取得了卓越的成就。众所周知,您的作品大多使用的是纸、绢本的绘画材料,我们注意到您近年来的几件大作品,运用、融入了壁画艺术语言,请问您对壁画创作语言探索是从什么时候开始的?

何家英(中国艺术研究院博士生导师):我对壁画的关注和纸绢本的绘画发展是同步的。我在上大学的时候,最早接触的是法海寺壁画,快毕业的时候接触的是永乐宫壁画,并临摹过永乐宫壁画,这对我的工笔画认知产生了非常好的启发作用。更重要的影响是富有艺术特色的造型和线条组织,但是并没有关注壁画本身的材质问题,因为那时候对我们来讲根本没有条件,没有矿物色使用,临摹也就是用纸进行临摹。

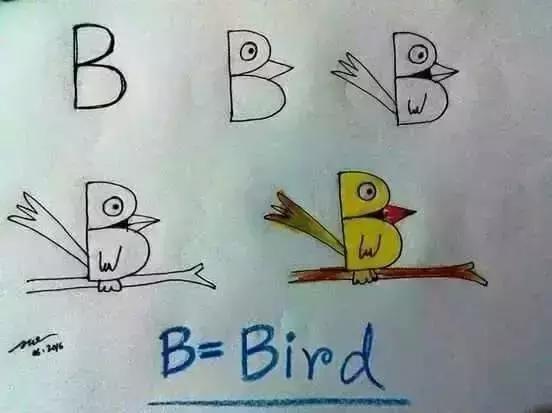

何家英 临摹永乐宫壁画·托盘玉女 纸本设色 125×62厘米 1979

周涛(中国艺术研究院博士):何老师,您是从什么时候开始临摹敦煌壁画的?

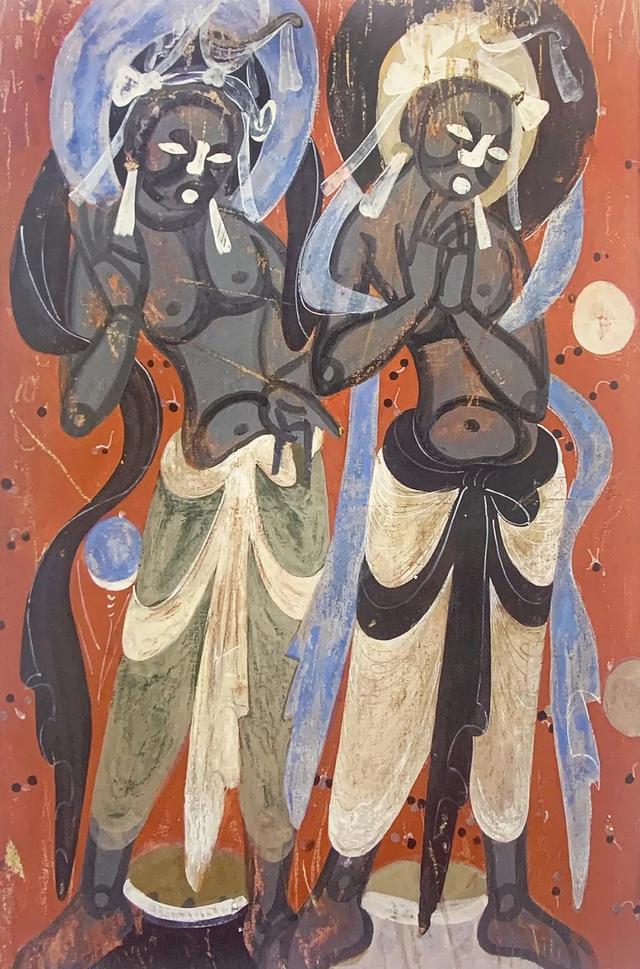

何家英:1981年我去了敦煌,看到了丰富多彩的剥落的壁画,对我的影响很大,当时还有进行临摹的机会。当然我临摹的材料主要是水粉颜料,除了我跟别人一起合作临摹未画完的壁画——《张议潮出行图》以外,我主要临摹了北周的《双菩萨像》。选择这幅壁画有一些原因,因为我发现人们对敦煌壁画特别是北魏北周的壁画存在着很多误解,大多数人认为它们是写意风格的,为什么会是写意?因为画面中人的胳膊、脸都有很粗的黑线,甚至说还有很多壁画是色块、没骨的,这样他们就认为早期有些壁画没有线条。我为了纠正这种认识,出于这样一种目的对壁画进行临摹。两个菩萨产生两个状态,一个还保留着原来绘制的状态,那些线条和颜色没有都脱落、变色,是屈铁盘丝描的手法,非常精细而工整,富有形式感的程式化线条。在另一张菩萨上面,线条和颜色就都变化的很严重!这样的对比恰恰成为了变化的有利证据。所以我不像别人那样临摹,为了临的快、临的多,只是囫囵吞枣地临摹了一个样式,就如同是色彩稿、效果图,而我更注重壁画现状的艺术美感,应该追究更深层的来龙去脉与朴实的视觉感观,注重艺术的启发作用。我看到了这个问题,这种效果到底是怎么形成的?我第一次接触西域的壁画就是敦煌壁画,要去分析了解“西域的画法”来源,所以我就选择它。我是要想办法把这个过程能在临摹计划当中呈现出来,这壁画开始怎么生发出来的?又如何变黑的等问题。这不是临摹表象,而是有层次、有步骤地临摹出来。因为我跟着天津美术学院去临摹的这些壁画都是留给学校作为学习的资料,作为以后学生临摹学习的范本,所以我一定要让他们能对敦煌壁画有个正确的了解。因此,我都是按照步骤来画,在一个土红色的底子上,再去绘制颜色、勾线,再将线条削弱等处理方式,能够使观者看到临摹的壁画时,就如同看到了原作的感觉,能够分析出来它的变化过程。

敦煌壁画给了我一种非常全面的艺术感受,这与我1979年前跟着杨德树老师去永乐宫临摹壁画形成了一个鲜明的对照。我们回来以后把永乐宫壁画和敦煌壁画在天津美院的展览馆陈列起来,感受到非常鲜明清晰的两种不同风格的壁画气息。一看到永乐宫壁画就感受到一种泰山压顶的厚重感、等级森严、非常庄重,有一种对人的精神约束和压抑感。而敦煌壁画却给我们呈现了一个非常活泼、自由的艺术世界。实际上它已经在我的心灵深处种下了一颗种子,去理解艺术的自由,特别是精神上的自由,在艺术格调上的熏陶。

何家英 临摹敦煌北周壁画 纸本设色 130×90厘米 1981

周涛:还有哪些令您印象更深的敦煌壁画?

何家英:有很多影响是潜移默化的,遗憾的是我在敦煌时间特别短,印象最深和影响最大的一张画是莫高窟第3窟元代《千手千眼观音菩萨》。当我看到了千手千眼壁画白描的时候,感到十分震撼!为什么?因为她在没有任何分染的情况下,竟然呈现了一种非常饱满的空间体积感。这是怎么形成的?后来我理解到了:它是具有结构透视的,是运用了透视来引导观者获得了空间感。它以两条弧线的对应,塑造起胳膊的体积,再加上首饰、臂环的透视诱导,更加强了胳膊的体积感。这让我想起安格尔说的“线条都是往外胀着的”。安格尔画的线条与唐人画的对象造型都是一样的,造型都是胖胖的,这种造型饱满的肌肤,他的线条就是往外胀的,菩萨造型也是一样的,这种线条造型是相通的,而且这线条的精致、庄重、圆润实在是让你佩服的五体投地。手的表现,如手的手指、指甲、手指肚、手掌体积的圆润,让我们会对造型更进一步的理解。还有一些璎珞和飘带,这些服饰的装饰线条跟肌肤上的线条不一样,采取的另一种线条表现形式,那是传承吴道子的笔法,有书法的提按用笔。然而,有这么大的变化,却又如此的协调,这些绘画语言的表现对我震撼特别大。

何家英常用毛笔

阴澍雨:我们熟悉的《魂系马嵬》这幅历史题材,您在表现杨贵妃的凄婉、柔美的形象,与御林军威武的有气势形象中,形成了刚柔并济的效果。在技法上借鉴古人壁画的方法,请您结合具体技法详解一下?

何家英:在那之后,我买到了一本文物出版社1974年出版的《唐李重润墓壁画》,那本画册图片清晰。尤其是李重润墓壁画绘制了出行仪仗、阙楼、旌旗、车马,以及佩刀军士等。我觉得壁画气魄恢弘、苍茫,带来绘画语言的震撼力,在心里头埋下了一颗种子。我们画绢本的工笔画总是这么文静的,温文尔雅,静静的、薄薄的。壁画的这种大气恢弘的气息使我觉得如果当代的工笔画能画出这种沧桑感,带有唐代的气魄,那是真正的有所突破!所以我跟高云合作《魂系马嵬》的时候,我是想按照这个路子来画出一张工笔画来。但是当时鉴于对壁画研究不深,如何能够做出这种沧桑感,还没有想出什么特别好的办法。我就在个别地方用了一点蜡,然后让它不沾颜色。当时白庚延老师就说:“你画一张老的壁画有什么用?”我说我之所以画成老的,就想让这张画看起来带有历史感,能够带入到历史的一种情境。但是老师的话我还是听了,没有去追求满篇的沧桑感,那张画就这样完成,当然这张画的尺幅也很难画出气魄来。不过那张画反响还是不错的,实际上我是很想把工笔画往壁画上靠。

结合壁画的纸绢本工笔画的研究创作,我还没完成,还有待于进一步深入。后来教学和社会活动繁忙,还有我很热衷于写意画的研究,这样我的精力被扯得很分散,就再也没有机会能够涉足壁画的研究领域里面。但这个艺术想法后来越来越强烈。如果想在工笔画取得的成就基础上能够有一个新的飞跃的话,一定要完成我年轻时候的这种愿望,要从壁画上去突破。

何家英、高云合作 魂系马嵬 纸本设色 160×191厘米 1989

周涛:您对壁画的临摹研究在教学中是如何运用的?

何家英:我在培养研究生的时候,针对不同的学生会给他们制定不同的研究方向。比如说陈治,我就让他临摹《捣练图》。因为当时获得了一本印刷质量很好的美国波士顿藏中国画画册,得以有了一个很好的临摹范本,以前临摹,都看不到这么精彩的范本。我对陈治和他的同学临摹要求非常严格,比如勾线时怎么去体会线条的趣味、形式、规律等。首先是让他用铅笔把稿子拓下来,然后对着原画再进一步的修正,把线条用笔的提按结构和虚实关系等都做到位。因为底稿标志了后面要表达的一切密码,都给为工笔画的勾线和染色埋下了伏笔,有一种启示作用。于是他经历了这样的一个艰苦过程,对工笔画就有了非常深入的认识。孙震生也是我的研究生,他在进行壁画临摹课程时富有理解和创意,可以用创新的方式把壁画效果表现出来。我特别给他强调的是壁画现状色彩的形态,观察呈现颜色的微妙对比关系,需要如何去表现。大家一起尝试探索做底色的方法,有的做出花色底色,这对他都有启发。他们的工笔画成就都很大,都获得了全国美展金奖。我也把壁画语言转化当作了让学生来帮我实现的愿望和理想。

在创作中,需要将各种类别的颜料灵活地综合运用。图中为何家英创作所用的颜料。

阴澍雨:壁画语言的探索,在后期的教学中是否还有进一步发展?

何家英:中国艺术研究院工笔画研究院2016年办的首届研修班,我就强调在临摹古画绢本外还要临摹壁画,并且请到了中央美院的吴守峰老师教授壁画,给学生的启发很大。从知识和技法上都给予学生很多的选择,所以使学生不至于变成小何家英的样子,他们的风格是丰富多彩的。在他们刚开始学习时,有的同学很急迫想搞创作参加展览,我打消了他们这种功利主义的想法,让他们扎扎实实按照自己的路子绘制出作品,后来参加了各种展览,如工笔画大展、青年美展、全国美展等,这时候他们才感受到:当你不是功利地去追求一种事物的时候,该得到的自然会得到,就会水到渠成、不期而遇,回头已是累累硕果。最典型的就是李玉旺同学,原来做挂毯制作设计,内容是关于西方宫廷古典油画,这对西方绘画有了更多的理解,在我们举办的研修班上学习非常刻苦。后来他创作以消防队员为题材的《使命》,并获得了金奖。那么他的这幅画作品显然增加了非常丰富的壁画语言。

何家英创作《欢乐春节》的场景与过程

周涛:您在中国艺术研究院主持举办了壁画临摹学术展览。可以借此谈谈丝绸之路沿线壁画临摹的具体方法吗?

何家英:中国艺术研究院工笔画院申报了国家艺术基金壁画临摹项目,这对学生帮助也很大。邀请了姚智泉先生作为壁画临摹班的老师,同时也邀请了吴守峰老师给学生教授纸本上的壁画临摹方法。后来也请房立刚老师做壁画指导,他的临摹方法是在西方古典油画的技法理念之上,来研究和制作壁画的效果,取得了新突破,能反映出壁画的丰富色层关系。由此不同风格的师资队伍组合形成了非常专业的壁画教学团队。

《欢乐春节》步骤一 “在做好的壁画地仗上 进行铺色和勾线”

《欢乐春节》步骤一局部

周涛:这次壁画临摹的方法和理念上有什么特别之处呢,是以壁画现状临摹为主要临摹方法的吗?

何家英:当时倡导“一带一路”计划,所以我们取名为“丝绸之路古壁画临摹项目”。我们是想用壁画穿起一条艺术的丝绸之路来,具有重大意义。除了从文化的角度,还从绘画语言的角度考虑,想通过临摹壁画找到艺术语言上的突破,对壁画现状进行临摹,把握壁画现状的艺术效果,把经过时间和自然的磨砺产生的脱落、风化、划痕、变色、包浆等现象都要表现出来。因为现在的壁画所带来的艺术感受,远不是原初状态。原初壁画追求的是什么?人们要看到的是一种灿烂辉煌的佛国世界,颜色极其漂亮,同时也展现了矿物颜色的质地和材料美感。现在人们看到的是经过岁月的洗礼和磨砺后,壁画色彩发生了嬗变,那种光鲜的色彩沉静下来,呈现的表象被岁月覆盖,出现了包浆、褪色现象,褪去了一些色彩的浮躁亮丽,变的沉静而浑厚,富有沧桑感,有岁月的遗痕。这种绘画语言非常美,它是有一种苍涩、深沉、博大的美。色彩关系变得柔和、协调、有力,色彩纯度降低以后,就发生了一种超越,超越了中国色彩的理念,与西方绘画色彩观念发生了重合,产生了一种相似的联系,是一种现代的审美理念,也许现代色彩的审美本身就是从壁画上的这种降低了纯度的色彩形态中得到某种启发,才产生了现代色彩。尤其用色彩构成等西方色彩知识来分析也同样适用,所以它具有国际性的一种审美高度。这超越了我们对传统绘画的认知范围,它不仅是历史的,它还具有很强烈的现实意义,具备现代绘画的价值。如果截取壁画的某一个局部或者一个造型,我们不会觉得它陈旧,反而具有现代性,它更接近今天人们追求的审美。所以我说敦煌和永乐宫壁画不同,艺术风格是神采飞扬、自由奔放的,同时富有一种想象力。有写实的、变形的、意象的造型风格,给我们提供一个无限的想象空间,是我们可以学习的宝贵遗产。一切创造都来源于我们对古代艺术的认识、发现和觉悟。到传统中去发现学习,这是创新的一个路径,它有着强烈的民族符号和民族心理,同时也具有国际性的状态和样式。

《欢乐春节》步骤二 “进行主要色彩的设色”

周涛:您谈谈壁画语言的启示作用,以及“传统和创新”的关系?

何家英:壁画能够赋予我们的启发太丰富了。从造型、色彩、构图、材料上,还有技法上能够提供我们创新的源泉。这是一条大道,中国画有一个很热门的话题“传承与创新”,这个主题谈了几十年。通常我们对传统的认知是建立在文人画传统上的,是宋元以后的水墨文人画传统,从绘画的格局、水平、气象、格调上来讲,其实都是走下坡路的。绘画越来越不重视对自然的感受,不重视文化对创作者自身的价值作用。人们本心滋养所呈现出来的文化追求,是承袭和崇尚古人的。但是承袭古人往往是以“承袭古人为能事”的惰性传统,我们对什么是传统本身就会有偏差和误解。为什么要走壁画的路?我们不能仅看到的文人画的成就,文人画取得成就确实很大,这是不可否认的,特别是那些经典的作品,是我们应该学习和深入研究的,而且我也在这方面学习和研究。但是对于人物画来说,还有唐宋以前人物画的大传统,恰恰是人物画具有世界性的传统。从两汉以后到宋代以前的传统,我们可能看到人物画作品很少,比如顾恺之这种纸卷本作品,我们很难得到更多的这种传统的字样,样式比较固定。大家都知道这种样式一直到五代,工笔画绢本的材料的使用,人物画发展越来越写实,成就非常高,如宋代李公麟作品是典型性代表。虽然很多的人研究壁画,但是未必能理解,未必能把壁画融于自己的创作当中。这些语言被重视和开发时,仁者见仁、智者见智,可以从很多不同角度得到收获和启发,运用到创作中。所以壁画发展前途是非常广阔的,也是我们今天中国画发展的一种创造性的动力。

《欢乐春节》步骤三 “色彩设色和细节刻画,营造出春节的欢乐氛围”

阴澍雨:在具体壁画语言到绢本绘画语言上,线条有什么区别吗?比如说材料在变化,线条上会不会有什么变化?

何家英:早期壁画到后来本土化的壁画都组成了中国壁画的样式。它们的制作方法不一样,前者是先起稿,再涂绘一个平面,颜色在起稿线内涂绘,不一定很准确。特别是墓室壁画和一些石窟壁画,都要求快速完成,往往没有粉本,可能就直接在墙上绘制;当然也有粉本钻孔的起稿方法,然后进行颜色的平涂,绘制出几何色块的形状,然后进行修正。现在我们看到的唐卡其实就是这种方法,唐卡的制作过程就是从壁画上来的,完全是壁画的方法。比如西藏的托林寺和古格壁画,对西藏唐卡的影响太大了。对壁画方法的借鉴,还有日本的源氏物语绘画,它需要先打胡粉地仗,再往上绘制颜色,具有日本造型风格,也是受到唐代文化的影响。

后来有的壁画逐渐演变成宫廷的一种壁画形式,要求工整和规制,有严格的线条,把稿子放上后先勾线后填色,称作“勾填法”,把线空出来。先勾线后上颜色的这种方法就不自由了。但是它结构更加严谨,也趋于成熟,造型非常完整和经典。唐代绘画一直能影响到元代,然后逐渐地传承下来。到了元朝以后,在大中国文化概念下,还保留着唐五代的绘画风格。我们看永乐宫是相对概括大气的风格,明代法海寺的壁画,带有了迎合宫廷的审美趣味,工巧、细腻、繁缛,那些花纹的细致,与永乐宫相比,反而你会觉得永乐宫壁画格调高而大气。除了矿物色的使用,在工笔画当中还有的白描和淡彩绘画等不同的表现手法。如吴道子的白画。但是大多数都是用矿物色来画,壁画的颜色有厚重感,具有一种高级的材质美感和张力。工笔画包括绢本,技法最难的部分仍然是矿物质颜色的使用问题。如何在纸绢本上使用矿物质颜色?它就不像壁画“填色法”,壁画没必要层层罩染,壁画还有很多的制作技巧,如堆积沥粉、截金工艺等,“截金”把金箔截成一条条的金丝然后粘到画面上去,这些技法很精妙,使得壁画非常的精彩细腻。

何家英 欢乐春节 工笔重彩 240×540厘米 2021

(请横屏观看)

周涛:壁画的语言转换同时对日本绘画产生影响了吗?

何家英:日本的现代绘画,称作岩彩画或日本画,他们追求美术的现代化,从造型、色彩方面,越来越具有装饰性和有意味的造型等,具有现代感。后来平山郁夫等日本艺术家考察了丝绸之路上敦煌等地的壁画,他们也会发现很多的壁画使用的矿物色具有粗颗粒,这种粗颗粒对他们启发很大,就开始把粗颗粒作为一种肌理、形式、材料。在制作颜色的时候,也形成了从粗到细不同色阶的颜色差别,那么在画面上就产生了非常美妙的色彩肌理效果,增加了画面的表现力。日本绘画一直是在效法中国古代工笔画,形成了独到、鲜明的日本绘画风格。我们现在除了继承传统的一种手法以外,又出现从日本留学回来的人,创造一个独立的画科“岩彩画”,它也是从壁画中获得启发,重点从材料方面下功夫,在把材料与色彩美学、形式构成、平面构成等结合,它们打破了工笔画用线对绘画语言的局限,产生了一种近似现代日本画,但是饱含中国人的绘画精神,都取得了很多的成绩。

那么更重要的是,中国的画家在不丧失传统的线描的情况下,使得我们的工笔画具有了现代感,融入了现代绘画之中。中国工笔画的成就令日本的美术界非常佩服,他们往往丢失了东方的韵味,而中国在不断加强,并且具有现代感。所以这种很好的愿望就是进行中日两国的美术交流切磋。当今的中国工笔画发展如雨后春笋、蓬勃向上,尽管还有种种的问题,但是成就一定要肯定。我相信在这种挖掘古代传统的基础上,又会发现更多的艺术语言并得到创作的源泉。

何家英 双喜临门 工笔重彩 250×560厘米 2019

(请横屏观看)

周涛:您说过“作画贵有骨力”,那么在纸绢本绘画上运用线条和在壁画地仗上运用线条有什么不同?

何家英:补充一下,早期壁画的线条主要是铁线描,甚至有的新疆壁画中,它的线条并不是毛笔直接勾画的,而是使用一定的硬度器物进行勾划,像钢笔划出的道那样在壁画墙面上颤颤悠悠的自由绘制,线条两头是齐的,从头到尾都是均匀的,这种线条有它的单纯性,很适合绘制具有强烈程式感的造型。线条的走势动向有序的排列,具有装饰性意味。所以在早期的壁画绘画中,并非人们想象用的大粗线来勾勒,都是依附性的细细的线条。看汉代河北望都壁画呈现出来的壁画状态就是这样。你仔细看它是有条细线的,它的黑线是当时的颜色的凹凸法分染的颜色,然后它氧化变黑形成的,像是一个写意的线。我们在顾恺之的《女史箴图》中可以看到,它强调凹凸画法是依附于线条的。还有一种说法是“古代壁画里有很多没骨画”,就是色块的绘画形式,在这些古人绘画中没有线条。除了画面中一般出现的山石、树木、草叶的简单的补景以外,可能会有线。大笔上去的所谓没骨的山头,那就上得颜色线条没了。因为我们看到所有的没骨是线条被磨损、去掉、脱落了,只剩下了一块颜色,而这块颜色发生脱落以后,所以它不会浮躁而沉稳。一方面是由于色彩剥落、褪色,还有一些人为的刮蹭行为。比如在供养人画面上出现没骨的绘画样式,如王公、贵族等,色彩形象模糊、柔和、含蓄,具有美感。所以不存在古人直接没骨画上色的,会进一步使它完成,然后再去勾线的。

后来线条发展逐渐中国化,强调用笔的价值,使用的毛笔就要把“书法用笔”融入到了绘画当中。所以中国画历来强调“书画同源”,古代画家本身也是很好的书法家,所以在用笔的笔性和韵味上的不同,创造的线条也是不一样的。最高的成就是吴道子创立的“莼菜条笔法”,线条富有变化、动感和空间,使得物体表现活跃起来,包括对肌肉的表现,它更具有了一种骨力,这种线条就特别具有中国画的一种非常鲜明的特点,中国绘画精神区别于西域和欧洲绘画,虽然欧洲也有线条,但绝对不会在线条上做这么大功夫,它只是个线的边缘。我们的线条就不是这样的,而是具有形而上的抽象意义,它表现出人的精神和它的气韵和风采,所以像吴道子画的风格称作“吴带当风”。北朝的娄睿墓壁画的线条也是非常自由的,有一种松动的感觉。尤其是除了描绘人物画以外,壁画中描绘青龙、白虎等这些,具有一定的装饰性,那些线条是极其生动的、自由的。这种风格是其他的国家、民族都不具备的。(本文由录音整理,经何家英审阅)

(注明:图文来源于艺术家)

,