广东古为百越之地

民族成分复杂多样

居住在连南瑶族自治县的八排瑶

是广东少见的瑶族分支

瑶族一般在山区居住

因此有“无山不成瑶”之说

但也有不少瑶人背井离乡

本次粤游君要带你进入南岗瑶寨

寻觅瑶人的乡愁故事

南岗瑶寨里的瑶鼓故事

.....

音乐止息,唐邓二公回到舞台的幕后,身上的琵琶褂还没有脱,沉默地坐在那里。身边的年轻人生龙活虎,他喘着气,显得有些疲惫,眼眸里的光彩逐渐暗淡下去,和舞台上精神矍铄的鼓王判若两人。

他已经七十多岁了,在瑶寨里,算是很老的。几十年来,他都是南岗寨里长鼓舞跳得最好的,那只已经很旧、边缘雕着花的长鼓,是他行走在人间的拐杖。

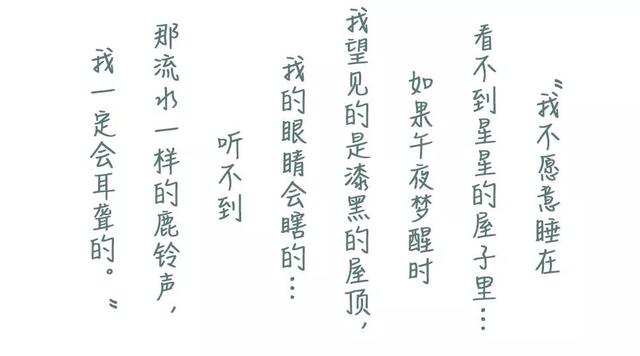

女作家迟子建的小说《额尔古纳河右岸》,讲述大兴安岭深处鄂温克族的故事,主人公是衰老的末代女酋长,她对游牧生活充满眷恋。(上述摘录自主人公语录)

这世界上,很多的感情,是如此相通。

南岭以南的群山,一直被称作“瑶山”,唐朝时期便有关于瑶族的记载。山中遍布排瑶的村落,至今保存较为完好。南岗瑶寨是连南的首领排,始建于南宋,高山上的居民至今仍过着丰盛的生活。唐邓二公生于斯,老于斯,歌哭于斯,很可能,也将长眠于斯。民国的《连山县志》用最简练的词句,勾勒出瑶寨的轮廓▼

从县城出发,地图上显示不过二十公里,却着实费了一番功夫。山路曲折,林海叠翠,梯田层层,绕山而行,幽深的古道藏在密林之中。道路走到尽头,就是位于海拔800多米处的南岗瑶寨。一棵古老的红豆树,斜逸在村口,树冠蓊郁。

南岗瑶寨(摄影:余婷婷)

行至山门,层叠的瑶寨映入眼帘,才见得恢宏壮阔。向上望去,一排排民居遍布山岗,鳞次栉比,一律青砖砌墙,黑瓦盖顶,四檐翘角,有的房屋已经荒废,瓦松和青苔爬满斑驳的墙瓦;横街直巷,寨子内以石块铺路,把各家各户串联起来,形成瑶排的格局;从寨上向下望,近处屋瓦嵯峨,远处青山如黛,此起彼伏,引人发思古之幽情。

一条陡峭的石阶从山门一直铺陈下来,这是寨子的主干道,也是中轴线。石阶旁有一条清溪,自山顶流泻下来,几十年前,这里依旧保持着竹苋饮水的设施(用毛竹把山泉水引到各家各户)。风雨侵蚀,石阶磨得十分光润,踏上去,掷地有声。

“瑶不离鼓”,长鼓是瑶族唯一的乐器,也是舞蹈时的道具,不论庆祝丰收或是婚丧嫁娶,一切隆重的场合,都少不了长鼓舞。瑶族的孩子,会走路后便开始学习跳舞,和瑶族所有文化的传承一样,长鼓舞由长者耳提面命地教授。

山地贫瘠,瑶民的生活艰难,唐邓二公没有上过学。在当时的瑶寨,多会一门手艺,便多了一条活路,十多岁的时候,他便跟村里的木匠学徒。渐渐地,爱跳长鼓舞的他迷上了做长鼓。

瑶鼓的制作,十分考验匠人的细致。鼓身需用硬质木材,手工一点点地掏空,再蒙上牛皮、羊皮或山兔皮。鼓长1米至1.2米,呈腰鼓形。鼓腰身长,中间小,两头大。为了美观,鼓身通体涂漆,饰有云头、日月、龙凤、花草或鸟兽等彩绘花纹,色调鲜明。

“纯手工制作的长鼓,把中间掏空大概就要用一个星期。缝鼓皮、拉鼓绳也要一两天,鼓身成型后还要用碎碗片一点点刮干净,手割破流血是常有的事,做一个长鼓至少要一个月。”几十年里,唐邓二公共制作了一百多只长鼓。

唐时的山川,宋时的民居,明清的往事,今人的歌,和着鼓声,随着山谷的清溪,缓缓流泻出来。

-----

-----

鼓王与《瑶族舞曲》的情缘

.....

“虽然他还没有被评为鼓王,但是非他莫属。”当舞伴起哄的时候,唐家祥微笑着默认了。1989年生的年轻人,英俊开朗。在唐邓二公面前,颇有“渺昆仑,笑吕梁”之感。

“跳长鼓舞时,左手握住长鼓的鼓腰上下翻转,右手随之拍击,边舞边击。舞姿刚健,风格淳朴。有的还可以在一张八仙桌上手舞长鼓。有时也唱‘盘王歌’来助兴。”他眼睛里闪着光,流畅地对我比画。

唐家祥天资聪敏,十岁时便将长鼓舞学得七七八八,在寨里出类拔萃,被选入县歌舞团。上图为千年瑶寨的民间艺术家唐家祥(左)、唐一贵(右)。

去年,他和舞伴被推举参加在人民大会堂举办的民族文艺会演,“那是我们上过的最大的舞台”。过去几年,他曾去广州打过工,接触过互联网,对于传统舞蹈的新生,他有更大的理想。

年轻人很喧闹,拥抱新的世界,老人守着古老的手艺,在安静的夜晚,敲几下长鼓,哼几句山歌▼

那是他年轻时唱过的,缠绵的讴莎腰,给恋人唱的歌——没有路的时候我们会迷路,路多了,我们也会迷路,因为我们不知道该到哪里去。

我到过两次南岗瑶寨,初访是两年前的深秋。音乐是民族的通用语言,我对瑶族却知之不多。中秋将至,天晴月圆,百无聊赖,便随手点开《瑶族舞曲》。悠扬的音符缓缓地,盈满房间,如倾如诉,如怨如慕。

20 世纪 50 年代,作曲家茅沅和四个中央音乐学院的学生一起到瑶山采风,在南岗瑶寨,他第一次在旷野里听到当地山歌,仿佛被什么击中。清澈婉转的旋律,似月光照着山谷,寂寞凄清,又婉转多情,他不能自抑,泪盈于睫。茅沅记下山歌的调子,用管弦乐创作了《瑶族舞曲》,动人心弦,至今传唱不绝。

寨子里的瑶族女子正准备跳舞(摄影:余婷婷)

殊方异俗,歌哭不同。不同于周歌“既顺乃宣,而无咏叹”“于时言言,于时语语”,瑶族山歌是哀伤的,清丽的,山歌的内容多为一方辛酸地盘问,一方辛酸地回答。

瑶族素来被称为“高山上的民族”,寨子多建在幽谧河谷或者山川之巅。他们是中国的吉普赛人,两千年前,便从汉江流域出发,向高山河谷迁徙,漂洋过海,向世界流浪,长达一千多年,足迹遍及欧、美、澳、东南亚等地。没有详细的记载,只有山高水长的山歌、高山上的村寨、历史的雪泥鸿爪。

这是一首瑶族古老的“信歌”:

在路上的转徙瑶民,给故乡的父母写的“家书”。

瑶族没有文字,这些信无从投递,颠沛流离的人,其实只能对着空寂的山谷,长歌当哭,吐露内心的哀愁。这些“路上的歌”在子民里世世代代,口口相传,顺着歌词里古老的密码,让他们寻得“家门”。

-----

-----

背井离乡与留守瑶寨

.....

姚舜安教授在泰国难府调查时搜集到当地的瑶族民歌歌词

没有人喜欢背井离乡,迁徙常常是迫不得已,除了政府苛捐杂税之外,还有血腥的镇压。数据统计,仅明清时期,政府对南岗瑶寨大大小小的镇压,累计超过七十余次。

他们的行李只有山歌和信仰。沿着中街走到山顶,便是盘古王庙,那里供奉着瑶族人心中的祖先——盘古和盘古婆。村寨里的民居许多修建于明清时期,神庙是村里最古老的历史,能追溯到南宋年间。

现在的盘王节

尽管瑶族保持着大分散、小聚落的结构,他们内心深处,却始终坚守着一种朴素的归属。由神话传说、山歌、习俗构建的族群认同感,使他们在现实的离心分散中,依然保存着向心的意志、精神。

历史文献记载,耍歌堂是瑶族传统的节日,每年十月十六日举行,纪念盘古王。唐家祥告诉我,南岗真正意义的耍歌堂,却是以宗族为中心的,18年举行一次,由族姓坐庄,持续三天三夜。例如17年前由唐姓主导,明年便轮回到唐姓——18年,生命的一个轮回,孩子出生,老人去世。

唐邓二公童年的时候,曾经见过瑶王调解纠纷。去年,他还曾上山去寻找桐木做长鼓,去了两次,也没有找到。唐家祥的师傅,一个月前去世了。论长鼓舞,他是唐邓二公唯一钦佩的人。

原创诗歌《蜡染上的图腾》——作者:石一鸣

-----

-----

THE END

春夏秋冬,一年四季循环地走,那是自古就这样的了。风霜雨雪,受得住的就过去了,受不住的,就寻求着自然的结果。

夜宿瑶寨,满天星光,满屋月亮,寂寥的鼓声回荡山谷。人生何如,为什么这么悲凉。

素材来源丨本文摘自文旅中国丛书《乡愁里的广东》,作者许伟明、余婷婷,未经许可不得转载。文章原标题为《 南岗瑶寨:长鼓舞者的心事》,作者余婷婷,摄影余婷婷,部分图片来源于广东旅游微信公众号、千年瑶寨微信公众号。

今日话题:分享一个你最喜欢的民俗表演~

在下方留言告诉小编~

,