▲ 明清尺牍专题

艺术自媒体/ 同古堂、 撰稿人/ 林妹妹、图/ 永乐拍卖

「明清尺牍·世情风尚」

所谓“尺牍”,“尺”者度量衡,《大戴礼记·王言》有言“布手知尺”,“牍”者,古之木简也,故“尺牍”即书于尺长木简之书信。而后,南朝废“竹、木简”、绢帛等,以一纸代之。然“尺牍”之名,则沿用至今。

尺牍之珍,虽盈尺便笺,蝇头小条,亦为文人所箧藏。民国时,张伯驹几乎倾尽所有换得西晋陆机的《平复帖》。而后因怀璧其罪,被宵小古董商绑架,索要天价赎金,然张伯驹将生死置之度外,也不愿将《平复帖》拱手相让。

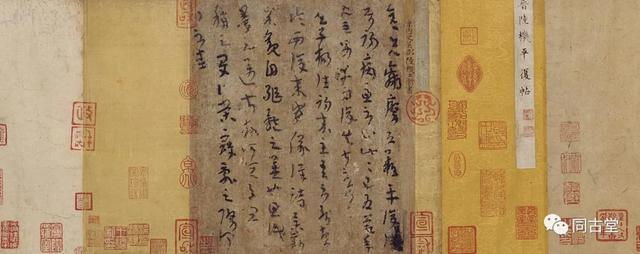

陆机《平复帖》,局部,北京故宫博物院藏

苏轼《功甫帖》全信仅“苏轼谨奉别功甫奉议”九字,却字字万金,曾巩《局事帖》亦不过百余字,同样被视为天壤间孤本,为“项元汴、安仪周、张葱玉”等诸多名家所秘珍。另有《伯远帖》、《快雪时晴帖》、《韭花帖》等,见字如面,性灵其中,也皆可见尺牍之极高格调与审美逸趣。

王珣《伯远帖》,局部,北京故宫博物院藏

宋元尺牍,皆千年遗珍,几乎尽数归公藏所有,明清尺牍遂顺势成为“新贵”。无论信札、随笔、拜帖等,亦吉光片羽,逐角者累累。尤其“明人尺牍”,历经战乱兵燹,早已去其大半。又“书以人贵”,故其中“忠烈贤达”、“名臣仕宦”、“文人墨客”等更为稀珍。

“尺牍”之以小见大,既可见彼时生活方式、交游唱和,精神诉求,又有文献价值,同时其多真性情流露,亦能以毫无拘束之自由书法娱目澄怀也。由此可见,尺牍书札将愈发为藏家所宝。

▼明清尺牍专题▼

永乐拍卖2021秋拍

北京永乐国际拍卖2021年秋拍,古代书画专场中,将呈现“明清尺牍专题”,囊有文震孟、宋荦、汪琬、缪昌期、姜埰、徐石麒、侯震旸、恽向、恽寿平、董诰、戴熙、翁方纲、沈初、梁国治、王原祁等信札,皆明清名士。其中部分明人墨迹,更是传世颇罕,甚是难得。

此整体为“秋醒楼”旧藏。秋醒楼最初由明末收藏家朱之赤(字卧庵,安徽休宁人)所创,其收藏了大量明、清时期的名人书札、字画,并编入《朱卧庵藏书画目》。清朝末年转藏于陈剑秋,陈氏著有《秋醒楼藏书札记》。民国时期又经周叔廉收藏。秋醒楼所藏名人书札、字画、瓷器、古董,在文革时期被查抄并收藏在上海博物馆。1987年上海博物馆将秋醒楼大部分书画作品收录于《中国书画家印鉴款识》之中,后按国家政策将藏品退还。

明人尺牍

明 文震孟(1574-1636)高斋帖 信札 水墨紙本

25.5×24.5 cm 10×9 5/8 in 约 0.6 平尺

释文:日来鹿鹿,未得片晷清暇,过高斋一聆尘谭,耿深殊切,来谕弟心佩之俟。太尊到玉峰,弟须买棹往,曲致尊意,此时为试事纷纭,恐校书未便耳。率勒奉复不尽。弟名正具。

钤印:文震孟印

文震孟出身书香门第,曾祖父文徵明、祖父文彭、叔祖文嘉皆声名眷隆,其父文元发官至卫辉同知,亦素有才名。其年少好学,未及弱冠,即中乡试。然此后接连会试,却屡屡无名。直至天启二年(1622),其第十次参加会试,乃一举夺魁,高中状元。谥“文肃”。

此札中“此时为试事纷纭,恐校书未便耳”,应即是其未金榜题名前,为会试准备,故无暇校书。其中“校”字未避天启皇帝“朱由校”讳,亦可证之。

文震孟未入仕前,即与吴中士绅往来频频,此后会试夺魁,更是交游益广,忙碌不停。考其《文肃公日记》,即载有“访太尊”、“抚台来”、“抚公来”、“杨兵尊来”、“郡尊同张司李来”、“郡尊来”、“王太尊来”、“吴江李令来”、“报访杨道尊”等。

故是札言“日来鹿鹿,未得片晷清暇”,知甚为忙碌,不得片刻余暇,“太尊到玉峰,弟须买棹往,曲致尊意”则是太尊前来,欲舟往拜访。“太尊”即明清时期知府尊称。而“玉峰”则代指昆山。昆山隶属苏州,此亦可见此时文震孟此时应身在苏州。

明 汪琬(1624-1691)门人帖 信札 水墨紙本

18.3×52.5 cm×2 7 1/4×20 5/8 in×2 约 0.9 平尺(每幅)

释文:(汪尧峰。)昨贵门人郭世翁使旋,弟复函致候。老世台谅达台览矣。其所送邓元老书仪,弟代为收存俟。元老旋日(交)交付取回字奉复也。兹者慕抚军三公郎,仙游京邸,闻开弔吴门,弟偕同侪公具祭仪,敬恳老世台遣贵仆偕小力同往祭奠,如有不备,代为料理琐务。有费清神,恃辱知己,故敢轻渎也。临楮祷切。弟名另具。庆余。

钤印:汪琬之印、副启(半印)

汪琬,字苕文,晚号尧峰。江苏长洲(今苏州)人。顺治进士,历官户部主事、兵马司指挥、刑部郎中。康熙中,举博学博儒科,授编修。参加纂修《明史》。工古文辞,于《易》、《诗》、《书》、《春秋》、《三礼》皆有研究。

其认为古今文人好名寡实,故致力于经世致用之学。曾结庐尧峰山,闭门著书,学者称为尧峰先生。与侯方域、魏禧合称清初散文三大家。其散文疏畅条达,主张才气要归于节制,以呼应开阖,操纵顿挫,避免散乱。著有《类稿》、《续稿》各数十卷。福州名贤林佶,即文师从汪琬,曾写《尧峰文钞》五十卷。

是札“昨贵门人郭世翁使旋,弟复函致候。老世台谅达台览矣。”其中“老世台”即世兄之意。“老”字并非指年龄,而是交谊深厚。

“其所送邓元老书仪,弟代为收存俟。元老旋日(交)交付取回字奉复也。”其中“书仪”即旧时馈赠钱物所写的礼帖和封签,泛指馈赠的钱物。“邓元老”暂不可考。考同时期,邓旭 (1609-1683),明末清初江南寿州人,字元昭。顺治四年进士,授检讨,出为甘肃洮岷道副使。罢官归后,久居江宁。好壮游。

是札大意为汪琬将转交礼帖,待“邓元老”回复后复函告知。另外,关于祭仪,其将携同伴前往,并恳请上款人遣仆人一同祭奠。

明 恽向(1586-1655) 愚见帖 信札 水墨紙本

13×13 cm×2 8 1/2×6 3/4 in×2 约 0.3 平尺(每幅)

释文:据弟愚见,还该劝左右相依之人,多方调护,断无永。无永不见天日之理。弟亦欲来执手痛哭,以尽生平之志。知于排法无用,见江水茫茫,百端俱集,而又且止之。即欲作一书与两兄弟亦是老婆安慰,舌本不能生莲,且为之奈何哉?吾兄辈知有同心,但当有可排一线处,所谓有力者效力,无力者效心而已。言之泪与汗下,吾兄馆事又不能成,则饥饿又且方始,弟此间前事三五金即于此间费尽,而后出门,其他别图,俱不如意。盖弟既老拙,家人如虎,而主人如肉。弟且奈之何哉?姑且到家略办天㐫,然后再出多分,相遇于武林矣。然须遣人到扬,然后再告也。此间所委有达生相报,弟不必赘令郎,弟有心而不能照顾,即舍弟在此,亦不能照顾,奈何?弟本初顿首。

恽向(1586-1655)江南武进人,字本初、道生,后改名香,号香山。善画能诗。以例贡国子监,授内阁中书舍人。好为诗歌古文辞,以博学而闻名。常州画派创始人。侄恽寿平,少时尝师事之。著《画旨》、《汝阴集》。

是札,言之切切,令人闻而涕泪。恽向对上款人遭遇深有同契,奈何不能消解其难,徒叹“断无永不见天日之理”,并言“弟亦欲来执手痛哭,以尽生平之志。知于排法无用,见江水茫茫,百端俱集,而又且止之。”其又想写信劝说,可是也无济于事,只能“所谓有力者效力,无力者效心而已。言之泪与汗下”。

恽氏虽为武进世家,然其弃官归隐后,又逢鼎革之际,自不免为生计发愁。其自嘲道“盖弟既老拙,家人如虎,而主人如肉。弟且奈之何哉?”知因其年老,家人开支也渐无力承担。“即舍弟在此,亦不能照顾”,其中“舍弟”应指恽日初,即恽寿平父亲。

明 缪昌期(1562-1626)康和帖 信札 水墨紙本

22×39.5 cm 8 5/8×15 1/2 in 约 0.8 平尺

释 文:家僮至询知。寿履康和,慰甚满。拟今秋令公子次兄高捷,竟铩羽不飞为之气短。吾乡累岁异荒,庙堂不蒙垂恤,若中州仅一罹灾蠲赈并厚不闻其乡士大夫,俱以十分完课报也。而吴中完八分者,犹被严督于公平之体,谓何亦不止此一事而己。今小子承乏功司,适当大计。病后奄奄。脑中汶汶,将何以应之?便间乞长者密诲。老父家居百凡求盼,吏治物情近来何以目贱体作䝮晕,不能作长笺,悉所愿言,诸惟心谅,并祈神明善玉临楮曷胜瞻戴。贱名正肃。左冲。钤 印:昌期

鉴藏印:卧菴所藏、千里珍秘

缪昌期,字当时,一字又元,号西溪,谥号文贞,南直隶江阴人。万历四十一年进士,选翰林院庶吉士,授职检讨。天启元年任左赞善,后升为谕德,为东林党早期人物,在《东林点将录》中,其被称为“智多星吴用”。与徐霞客关系密切,其孙女嫁与徐霞客长子。因东林党首领杨涟代草弹劾魏忠贤的上疏而遭后者的忌恨,后因汪文言案被捕入狱,惨死狱中。著有《从野堂存稿》8卷、《周易九鼎》16卷、《四书九鼎》14卷、《缪氏家训》等。

是札中,缪昌期得知友人儿子举业铩羽而归,甚是关怀。其言家乡长年荒灾,朝廷也不如对吴中地区那般体恤,类此者,不止一事。缪昌期以此劝导,盖因吴中地区科举昌盛,金榜题名者累累,似暗指不公,希望友人不必太过介怀。同时,其又希望友人儿子能得长者教诲,奋发上进,而不能自暴自弃。

此外,明晚期信札左侧多可见“冲”、“左冲”、“左素”、“余素”等,以表示信函内容到此为止。

鉴藏印“卧菴所藏”即朱之赤,字卧庵,号烟云逸叟。学问渊雅,通天文术。喜收藏书画,并精于鉴别,书画藏品名重一时。著《朱卧庵藏书画目》。“千里珍秘”为陈骥德藏印。陈骥德(清咸丰-同治间,19世纪)字千里,号德大,别署菊礀后人、良斋,室名凤研楼等。浙江海盐人,一作海宁人。旧藏明末忠贤书翰及书画甚多,后归潘承弼、承厚兄弟所藏。著有《吉云居书画录》。

明 姜埰(1607-1673) 遄行帖 信札 水墨纸本

21.5×17cm 8 1/2×6 3/4 in 约 0.3 平尺

释文:遄行不及为情容,即叩别耳。数事足资寓阺之用。一一上价,何须当也。草草以谢统俟,晤言不尽。弟埰顿首。冲。

钤印:姜如农

姜埰,明末清初学者。字如农,号乡墅,别号敬亭山人、宣州老兵,山东莱阳人。与弟姜垓明亡后居吴下以遗民终。崇祯庚午年举人,明崇祯四年联捷成进士,初除密云县令,改知仪真县,有政绩,升为礼部仪制司主事,选授礼科给事中。以弹劾权贵,受廷杖入狱,谪戍宣城卫。北都先后为李自成军、清军所破,乃移家江南。

南明弘光朝以原官用,鲁王又授以兵部右侍郎,皆不就。葬于宣城县敬亭山麓。遂其遗嘱葬宣城,门人私谥“贞毅先生”,立祠于虎丘剑池之侧。朱彝尊《明诗综》称“公晚岁始自为诗,风格一本杜陵”;《四库全书总目》谓其“诗才本清刚,气尤激壮,故诗文皆直写胸臆,自能落落不凡,然纵笔所如,不暇锻炼,故粗犷之语,亦时时错杂其间”。著有《敬亭集》。

此札为姜埰为友人所托数事,酬劳已经足以支应家里开支,不必算的太清楚。又因匆匆急行,不及道别。

明 徐石麒(1577-1645) 至得帖信札 水墨纸本

24×14 cm 9 1/2×5 1/2 in 约 0.3 平尺24×17 cm 9 1/2×6 3/4 in 约 0.4 平尺

释文:使乎至得。老亲翁安好,信为慰。凡脱役之法必自重之轻,自轻之无定理亦无定势也。今以布解改漕兑,可酌酒为老亲翁贺矣,而可尚以郑父母为苛耶?不肖因家岳夙谊,原不望报猥居焦头之功,惭矣。但恐拜完反似不肖,有求多之意。辄对使肃登容口泥首。贱名具端柬。左冲。

钤印:徐石麒

备注:魏锡曾题跋。

徐石麒,初名文治,字宝摩,号虞求,胥山六都(今嘉兴胥山)人。明末殉节官员。天启二年进士,授工部营缮主事。时御史黄尊素因反对奸党魏忠贤下狱,徐尽力营救,触怒魏忠贤,指使罪犯诬告徐石麒受贿,捕系其家,勒完赃而削其职。崇祯元年恢复原职,福王时官至吏部尚书,因陆朗排挤,遂辞官隐居枫泾。清兵围攻嘉兴,城陷,自缢死。乾隆年间谥“忠懿”。

徐石麒学贯经史,尤熟悉朝章国故,见闻博洽。其政见皆可施行,惜不得用。又工诗词,有《可经堂集》12卷,其诗不作规抚蹈袭之语,能自抒性灵,写得清新开爽。代表作有《憩古墓作》、《临镜》、七律《古寒行在句曲道上》等。其与侯峒曾、陈洪谧称“南都三清”。

据魏锡曾 (?-1882)题跋,可知是札原未署名,后人为补一印鉴。魏锡曾,字稼孙,号鹤庐、印奴。仁和(今属杭州)人。贡生。曾官福建盐运使。少好篆刻,嗜金石拓本,收藏甚富。除搜集印谱外,亦致力印学研究,论印极精辟。与赵之谦交深。著有《书学绪闻》。

徐石麒为忠义节烈之士,书以人贵,其书札自然可珍。此为其致亲家函,言及徭役之事。其中“布解、漕兑”均为徭役内容。明末苏松巡按御史祁彪佳将布解、漕兑、白粮、柜头、经催列为松江府的五大苦役,承此役者“大之则破家亡身,小之亦典衣鬻产”。另有提及其子得老丈人夙谊,使泰山增添烦恼等。

明代 侯震旸(1569-1627) 缔姻帖 信札 水墨纸本

25×26.4 cm 9 7/8×10 3/8 in 约 0.6 平尺

释文:春仲以缔姻。(侯震晹。)墨长特叩。堦下阍者辞焉,知寺在静揄,不可强也。还棹复与文起诸兄偶相闻,则知己勿系喜矣。陟体善向支离。入秋以来,加之以疡,乃在足心寸步,不能举伏枕者两月。今足间就愈,移之坐处困顿。转剧,以此不但不能通境外交,即同邑沉明尽从睽绝迹,类面壁。新郡公维何抚公毕竟维何京师宦府,精神终不至水火否?凡此皆无貌于衷,欲借便请教。而小儿东还,且侍尊体亦久,若痁近始,强饭犹未可谓全复也。彼二竖之戏我两人者,不已甚耶。痁后激养尝激充,但节劳节欲节怒所不待言。即节食一项亦甚难言,并所宜戒。特此奉讯,迩日,何似幸示慰外附者鄙邑食物几种匆匆不尽。两小儿不另奉。弟名曾具,冲。

鉴藏印:千里珍秘。

侯震旸,字得一,号在观、启东,南直隶松江府上海县(今上海市闵行区)人,苏州府嘉定县民籍。明朝万历三十八年(1610年)庚戌科进士,授通政司观政司观政、行人司行人。天启初(1621)年,擢吏科给事中,屡次针对朝政谏言,上奏章三十余次,推举孙元化守辽东。因不满魏忠贤专权,遂辞归里。崇祯(1628)时期,召复故官,但已卒。儿子主事侯峒曾请求,朝廷特赠太常少卿。

是札中“还棹复与文起诸兄偶相闻”,其中“文起”即文震孟。知其得遇好友,甚是欣喜。不过,入秋以来,其足疾犯病,卧床两月,现在足疾加剧,不能出门,形同面壁。又言及等其病好后,可以联姻。其亦将“节劳节欲节怒”,而“节食”也甚难。“两小儿不另奉”则指侯峒曾、侯岐曾。其另有一子侯岷曾,早卒。

是信所言,或即为侯峒曾联姻事宜而作。

明 恽寿平(1633-1690) 昨别帖 信札 水墨纸本

19.5×11.2 cm 7 5/8×4 3/8 in 约 0.2 平尺

释文:昨别后,奔雷飞霰,继之以雪。此有生来所未见也。小幅拟动笔寒气凛然,指僵胶凝,不可设色俟,稍暄和,涂抹何如?所讬想已为留神,勿迟为祷。大兄至知。弟格顿首。

钤印:南田草衣

恽寿平,名格,字寿平,后以此字行,更字正叔,号南田,别号云溪外史、东园草衣、瓯香散人等,江苏武进上店人。中国绘画史上杰出的画家,与王时敏、王鉴、王翚、王原祁、吴历合称为清初六大家,擅长山水,尤以写生花卉蜚声画坛,创造了清如水碧,洁如霜露的“没骨花”一派,是“常州画派”的创始人。

是札中,其言及昨天分别后,奔雷滚滚,又天降大雪,这种气候生平未见。绘画想要动笔,可是天气寒冷,手指僵硬,颜料也被冻结,等天下稍微暖和些即可动笔。而所委托的事情,希望其不要耽误。

恽寿平诗书画俱佳,皆有非常深厚的造诣,堪称“南田三绝”。是札,书法中宫收紧,庄重之间寓潇洒清越之趣,得清朗空灵之致。

明末清初 王原祁(1642-1715) 崇川帖 信札 水墨纸本

25.5×12.1 cm 10×4 3/4 in 约 0.3 平尺

释文:崇川之行定于何日?东乡祭扫后即渡海否?荣问处候札,草就奉上,如吾叔到彼往晤,渠于年谊甚笃,或能为留神设法耳。慕方伯子北闱获俦,姪因援例之事入郡,欲往贺不可无一诗扇。如今明日有暇,敢丐二律或五律二首或五排一首俱妙,至荷。之余容面悉否?三叔父大人尊前,姪原祁百顿首。廿二日。

王原祁,字茂京,号麓台、石师道人,苏州府太仓人(今江苏太仓),王时敏孙。康熙九年进士,观政于吏部、任顺天乡试同考官,后任直隶顺德府任县(今河北省邢台市任县)知县。丙寅,奉命行取擢谏垣,改翰林,累官少司农,康熙五十九年入祀名宦。

其以画供奉内廷,康熙四十四年奉旨与孙岳颁、宋骏业等编《佩文斋书画谱》,五十六年主持绘《万寿盛典图》为康熙帝祝寿。擅画山水,继承家法,学元四家,以黄公望为宗,喜用干笔焦墨,层层皴擦,用笔沉着,自称笔端有金刚杵。与王时敏、王鉴、王翚并称“四王”,形成娄东画派,左右清代三百年画坛,成为正统派中坚人物。

是札上款人“三叔父大人尊前”应即王撰(1623-1709)诗人、书画家,娄东十子之一。字异公,王时敏第三子。工隶书、山水,笔墨超逸,峰峦树石,无不肖似时敏。年逾八旬,所作画犹苍厚腴润。但气局颇微,不能若原祁之沉雄恣肆,另辟畦境耳。

札中“崇川”即江苏南通,“东乡”为其故里苏州浏河东乡。“慕方伯子北闱获俦”,慕方伯应即慕天颜(1624-1696),历任江苏布政使、江苏巡抚。明清之布政使均称“方伯”。

考《静宁州志·科甲》,慕天颜诸子中,慕国璿,天颜季子,乙卯(1675)科举,京闱授中书。慕琛,天颜仲子,辛酉(1681)科举京闱,慕国珣,己卯(1699)科举。而慕天颜1670年担任江苏布政使,1676年擢任江苏总理粮储提督军务巡抚。故王原祁札中所言科举京闱者,应即慕国璿。

是札亦应即作于1675年,时王原祁三十四岁。其请王撰作诗扇,送呈慕国璿庆贺其金榜题名。而彼时王时敏健在,故王撰所祭扫者,应为王氏先祖。

明 宋荦(1634-1713) 行书信札卷 手卷 水墨纸本

释文:略

1. 18×59 cm;2. 18×33cm;3. 18×50cm;4. 18×43cm;5. 18×30cm;6. 18×53cm;7. 18×70cm 7 1/8×133 1/8 in 约 5.5 平尺

宋荦,字牧仲,号漫堂,又号西陂,河南商丘人。大学士宋权之子。得父荫,宋荦14岁入宫任三等侍卫侍从顺治皇帝,以勇猛见嘉;15岁宫中考察列名第一。31岁谒选湖北黄州通判,康熙二十七年巡抚江西兼理军务,三十一年调抚江苏。曾三次扈迎康熙南巡,康熙誉其“清廉为天下巡抚第一”,并赐书“西陂”。

其亦工诗文,擅书画,淹通经籍,尤精鉴赏,其诗坛地位与王渔阳齐名,著作有《漫堂墨品》、《漫堂诗说》、《绵津诗抄》、《筠廊偶笔》、《西坡类稿》、《沧浪小志》等10余种。

是为宋荦及家人信札长卷,含其书札七件。其一,为宋荦致侄儿,告其归家,其“真工二兄及贤姪妇”双双去世,须入供祠堂。同时亦要其回来择日完婚。此外,札中所言“西门内房今已改为庄敏、福山、文康三公耑祠。”即宋荦自赣归后,为祖茔及文康公置购祭田。庄敏公即宋纁,明代重臣,户部尚书。宋荦倡议子侄捐公宅建宋氏先贤祠堂,又编辑遗集,祭祀宋纁、包拯、海瑞。宋荦与邵长蘅分别撰《宋氏先贤祠祭田记》、《宋氏先贤祠碑》。《漫堂年谱》卷二有载。

其二,为宋荦弟宋炌信札。宋炌,字生性,宋权第三子,初以荫为国子生,候选内阁中书。康熙二十年(1681)举顺天乡试,逾年卒。宋荦别墅名为西陂,而其弟著有《西湄草堂诗》一卷,故札中“西眉”当即“西湄草堂”。札中,其表达对友人思念,又闻知友人高升,得此佳讯,甚是高兴。

其三,为宋荦子宋筠信札。宋筠,清藏书家。字兰挥,号晋斋。宋荦第六子,康熙四十八年(1709)进士,官翰林院检讨,调奉天府尹。后居于西坡故里,以著书、刻书自娱,不入城市15年。所藏书精本、善本较多。对宋元名椠,手抄家刻,广为收罗。札中,其闻知贤侄“捷报”,喜不自胜,深感同庆。又言请侄儿入住在京寓所,而《诗林韶获》因其仅一部,且为手批,待另购一本寄至。“荆山先生”应为汪渊(1460-1535)字景颜,人称荆山先生,明江西上饶人。正德六年(1511)进士,历官大理寺丞。札末钤盖墨印,应是宋荦死后,其服制未满之故。

其四,为宋荦侄儿宋之信札。其为康熙贡生,官教谕,有贤声,府志有传。其五,为宋荦孙子宋吉金信札。字姜铭,补诸生,铨选临颍县教谕。康熙四十七年(1708)授湖广辰州府司马。后擢授宝庆府知府,卒于任,有惠声。其六,为宋荦孙子宋韦金信札。康熙五十年(1711)举人,援例选员外郎,擢郎中,历监案御史,出为直隶清河道,移大名道。以病乞归。著有《授研斋诗集》一卷。其七,亦是宋韦金信札,并附诗词二首。

是长卷,囊括宋荦祖孙三代及其胞弟、子侄等,窥其书香家风,殊为不易。

清人尺牍

清 梁国治(1723-1786) 临雍诗帖 信札 水墨纸本

22×12 cm 8 5/8×4 3/4 in 约 0.2 平尺18×8.5 cm 7 1/8×3 3/8 in 约 0.1 平尺

释文:1.临雍诗。三老五更说,谨録本寄上,所云初八日诗。望或是雪诗,望速飞示,查明係何题?示知以便绕镁也。顺候不一。治拜启,初十日。2.顷寄到昌平,两卷留阅其密云、怀柔等处。行馆联对开,单交胡大司冦。饬属查覆办理精到,深为欣佩,此候近佳不备。治拜启,六月十五日。

梁国治,字阶平、号瑶峰、丰山、梅塘、浙江绍兴人。乾隆十三年状元,授修撰。乾隆四十八年由户部尚书授协办大学士兼军机大臣,五十年授东阁大学士,谥“文定”。工书法,宗唐人。任《四库全书》副总裁。著《敬思堂诗文集》。

此为梁国治信札两通。其一,《临雍诗》、《三老五更说》皆乾隆皇帝御作。《清史卷》载“1785年,乾隆临雍讲学。蔡新以大学士领国子监讲《易》,‘天行健,君子以自强不息’,上眷之厚。赋《临雍诗》,注谓:“今群臣孰可当三老五更?独新长朕四岁,或可居兄事。然恐其局促勿敢当。”国子监辟雍宫内有《诗四首》、《三老五更说》等碑。

“所云初八日诗。望或是雪诗,望速飞示,查明係何题?示知以便绕镁也”此间所言,则是初八日诗或是乾隆所作,故梁国治才特意询问题材,以便日后绕开,体现上下尊卑。

其二,则是梁国治寄书至昌平,两卷留在密云、怀柔,又书对联等事宜。梁国治书法绝佳,其书自谓在谢太傅、张曲江之间。时人将他与钱塘梁同书、毫州梁巘并称“书坛三梁”。是二札即行笔流畅,墨饱丰腴,却不露臃态,字字俊迈洒脱,不假修饰,自有娟秀。

此外,《袁枚全集新编》P31,其日记有记载“早,贡斋来,坐轿拜运司,见张警堂、詹诗人、蒲快斋、胡进士(号香海)……汪伯城来会军所署中。袁八老官,向在胡大司冦家”或可据此考“胡大司冦”。

清 沈初(1735-1799)手翰帖 信札 水墨纸本

20×12.8 cm 7 7/8×5 in 约 0.2 平尺

释文:日前接到大兄手翰,即为转致屈水部,闻有以报命矣。所示画二轴,谨缴上祈,检入率此。顺候日安不既谦东附缴。年里弟初顿首。

沈初,字云椒,浙江平湖人,乾隆二十八年榜眼,授编修。嘉庆元年升左都御史,同年改兵部尚书,嘉庆二年改吏部尚书,同年改户部尚书、军机大臣。藏书家。

是札中“屈水部”暂不可考。平湖沈氏与屈氏,俱为当地望族,素有联姻之谊,而“水部”亦一直相沿为工部司官的一般称呼。此外,沈初另作画二轴相赠。

清 翁方纲(1733-1818) 握别帖、读大作帖 信札 水墨纸本

24.5×27.3 cm 9 5/8×10 3/4 in 约 0.6 平尺17 ×22 cm 6 3/4×8 5/8 in 约 0.3 平尺

释文:1.壬辰夏,握别后瞬息三年满,拟今春众骨而又不获如顾,怅甚怅甚。哲兄之变,去年愚始闻知祗以道远未克,稍展寸心,哽咽曷罄。昨得冬姪手翰,抚今追昔,其为悽怆,岂笔墨所能传耶。春日郊行,因有通法等。云云。一诗此寺在莆田馆之东,即向来哲兄所寓居也,此三年中,贤姪自尝信加精进,以厚扶摇之翼。切望。切望。愚日事援营,始知浅学簿殖,至此虽欲从事。2.读大作,移庙堂碑,晋局,别开敞,洵作家能事也。已抄写一通,以便彚合诸同人题咏。寄山左勒于曲阜,将来得以编入曲阜志垂耳耳。拙撰庙堂碑考,亦得兰卿手楷成帧,亦同寄曲阜刻之。续他日刻成刷印。寄来,当以奉鉴也。肃此复候。往禧临颜,驰切不罄,筠潭观察我友侍右。方纲顿首。八月廿一日。

钤印:苏斋

翁方纲,字正三,一字忠叙,号覃溪,晚号苏斋,顺天大兴(今北京大兴区)人。清代书法家、文学家、金石学家。乾隆十七年进士,授编修。历督广东、江西、山东三省学政,官至内阁学士。精通金石、谱录、书画、词章之学,书法与刘墉、梁同书、王文治齐名。论诗创“肌理说”,著有《粤东金石略》、《苏米斋兰亭考》、《复初斋诗文集》、《小石帆亭著录》等。

此二札,其一翁方纲对于友人相别三年,甚是思念,对其兄长的变故亦是伤感。其亦希望友人能精进勇猛,以待来日扶摇而上。另有提及“莆田馆”。

其二,上款人“筠潭观察我友侍右”应即叶绍本(1767-1841)清诗人。字仁甫,号筠潭。浙江归安(今湖州)人。嘉庆六年(1801)进士,改庶吉士,授编修,历官福建学政、山西布政使,降鸿胪寺卿。从钱大昕游,为诗恪守师训,推崇明李梦阳、何景明,而不满钱谦益之诗论。

翁方纲言及读其大作《移庙堂碑》、《晋局》等,别开心肠,盛赞其文采,又抄录以便同人题咏,另寄至曲阜刊刻,将来可以编入《曲阜志》。而其作《庙堂碑考》,得兰卿手书,也一并寄往刊刻。其中“兰卿”即李彦章(1794-1836)字兰卿,号榕园,福建侯官人,嘉庆十六年(1811)进士,历任文渊阁检阅、国史馆分校、撰进奉文字、协办侍读、广西思恩知府、庆远知府、浔州知府、江苏按察使等。在京期间拜翁方纲为师。翁方纲曾有《论诗寄筠潭观察二首》、《次韵筠潭与兰卿论诗二首》,可证彼此交谊。

此外,翁方纲书法以帖学为基,行楷初学颜真卿,后师虞世南及欧阳询,书风严谨,自诩作书笔笔有来历。《梦园丛说》载“翁覃溪先生能于一粒芝麻上写‘天下太平’四字”,见其笔墨造诣,用心至深。其亦精研金石学。

清 董诰(1740-1818)弹指帖 信札 水墨纸本

18.5×18.5cm×2 7 1/4×7 1/4 in×2 约 0.3 平尺(每幅)

释文:奉违榘范,弹指十更,弦望驰跂下怀,与日俱积前。奇中丞入觐时,弟谆切致託山长事。今春接奇中丞札,知已延请年长大兄掌教,邗江安定。甚慰、甚慰。缘扈从田盘之后,又赴兴桓。是以未得肃函佈候嗣,甘泉杨公携示手教,备荷。注存欣慰,无似适其时感受暑疾不能即行,裁复迟滞之愆。弥增悚仄想知己不以为愆也。敬稔比来年长大兄台候万福。潭祉佳安,化雨春风。地主生徒自必悦服。水乳今鹾使,虽有更易,而都转旧雨情殷,谅可以久要相订也。弟近状,公私平顺,老母起居尚健,惟精神自觉逊前,虞踈误,不免惴惴耳。耑此佈复,肃候安祺并璧。谦称统惟。融鉴不备不庄,涵斋年长大兄老先生阁下。年愚弟董诰顿首。敬余。

董诰,字雅伦,号蔗林,浙江省杭州府富阳县(今浙江省杭州市)人,生于顺天府(今北京市),清代大臣、书画家。工部尚书董邦达长子,与其父有“大、小董”之称。乾隆二十九年(1764)中举,隔年会试,名列一甲第三,得中探花,乾隆帝将其改为二甲第一,作金殿传胪,形降实升。嘉庆四年(1799),董诰六十岁,以从庶吉士、编修、工部侍郎、军机大臣、东阁大学士等,擢为文华殿大学士(即宰相),钦赐“紫禁城骑马”。直军机先后四十年。董诰精书法,善绘画,更通晓军事。

札中上款人“涵斋年长大兄老先生阁下”暂不可考。然据信中“邗江安定”,知与扬州当有关联。考同时期,吴以镇,字瑾含,号涵斋,乾隆十七年(1752)进士,翰林院庶吉士,官编修,敕授文林郎,有《涵斋诗集》问世。扬州籍歙县人。或可作参考。

另外,考赵翼年表,乾隆四十九年,春初,值乾隆南巡,瓯北迎驾于扬州,并被请主扬州安定书院讲席。此后其与吴以镇诸人交游,极友朋之乐。而札中内容所言请“涵斋”就扬州某书院山长职位,故推断其应即吴以镇。

而“奇中丞”应为奇丽川,时为江苏巡抚,后官至陕甘总督。袁枚子袁迟拜其为义父。“甘泉杨公”暂不可考。《袁枚全集新编》P32,有载“早,军所李公来,……伊公差人请饭,座上有梦楼先生及香岩其世兄陪饮。伊二拜客未回。拜甘泉杨公,谈良久。”袁枚另有谐语“甘泉杨少爷号杏江,道台查大老爷号篆仙。”未知是否即是此人。

此外,札中“弹指十更,弦望驰跂下怀”,“弦”字缺末笔,避康熙讳。

清 戴熙(1801-1860)前日帖 信札 水墨纸本

23×7.5 cm 9×3 in 约 0.2 平尺24 ×12 cm 9 1/2×4 3/4 in 约 0.3 平尺

释文:1.前日似是受寒,今日尚未能出门也。大驾告迟。歉甚。领到楹帖一副,能迟三四日当书就,以待来取。此发即问近安,尊老爷。弟戴熙顿首。前日请鉴定之卷,乃米元晖司马端衡合装。端衡名槐,南宋人。多年故楮而已。不足观也。2.启者。昨日有友人赵公,酷爱二册连晚送百洋来,嘱弟恳情据云,如成当赠弟一面,弟蒙贪念不忍不为作伐准,今日已刻带画并洋,面交其一可也。务悬大驾勿出。此复即候刻安。二扇附上。尊老爷。弟熙顿首。

戴熙,清代画家。字醇士,号鹿床、榆庵、松屏、莼溪、井东居士等,浙江钱塘(今杭州)人。咸丰翰林,官至兵部右侍郎,辞官归里后主持崇文书院。擅画山水,学王恽笔墨,兼师宋元诸家,尤善花卉及竹石小品,能治印,著有《习苦斋集》《题画偶录》等。画作有《云岚烟翠图》《忆松图》《满门风华》等。

此为其书札二通。其一,言及因身体不适,楹帖当三四日内尽快书就。请鉴定之卷,应为米友仁、司马槐合订一卷。米友仁是北宋书画家米芾的长子,司马槐,字端衡,官参议,北宋司马光之子。其二,则是言指友人购画事宜,另有二扇奉上。

结语

明清尺牍,为收藏新贵。如其亲友之言,字里行间,故人无恙,而忠烈墨迹,则种种心绪,亦是力透纸背,家山犹在,不少内容彼时文集及地方志中更是已无踪迹可循,实有补阙之功,足见弥足珍贵,诚可宝之。

,