1.蔡公倡导“思想自由,兼容并包”。

他支持新文化运动,提倡学术研究,实行教授治校;对出生于封建家庭的他,具有如此博大宽广的胸怀和包容精神难能可贵,他让任何一位中国的平民,包含女性在内都有了接受教育的机会。

2.改革北大,赢得了“北大之父”的美誉。

1917年1月9日,蔡元培发表就任北京大学校长的演说,对学生提出三点要求:“抱定宗旨,砥砺德行,敬爱师长”。

1)抱定宗旨:“大学者,研究高深学问者也”,“以研究学术为天职,不当以大学为升官发财之阶梯。”,由于学而优则仕的影响,当时学生做官心热,以势力的目光对待教员,根本不问学识深浅,官阶大的教员,特别受尊重,因为将来毕业后“有人提携”,出自某某高官门下,把老师当靠山,所以,他要求北大学生“抱定宗旨,为求学而来”。

2)砥砺德行:当时的社会泥沙俱下,道德沦丧,败德毁行之事比比皆是, 作为北大的学子,要有所担当,肩负责任,不能因循随俗,随波逐流,要以身作则,去影响和感染身边的人,这样的学子才是对社会有用的人。

3)敬爱师友:老师应受到尊重,学生应对老师以诚相待,礼敬有加;同学之间应互相邦扶,互相交流,相互亲爱。师友同处一校,应风雨同舟、荣辱与共,对于道德有缺陷的同学,要劝勉和提携。

3.慧眼识珠,利用个人引响力为北大储备了一大批知名学者和学授。如鲁迅、吴玉章等。

4.引导学生树立了正确的学习观与人生观,坚持不懈地匡扶学习者走上利国利民的正确的道路,发对文化知识成为官场利用的工具,倡导人文发展,高度重视人格的培养;为北大引进了新的理念,使得下一代得到更好的学习教育。

分享许寿裳赞蔡公之诗:“ 欧洲游历快衡盱,贯彻东西觅坦途。 公德独标仁义恕,清儒最爱戴黄俞。 深研哲理通天地,旁叩民风溯觋巫。 学海昔时感沉寂,归来朝气为嘘枯”。确不为过!

蔡元培先生是一位伟大的教育家。

在当下的文章中,往往强调他忠厚长者的一面,因为他确实与蒋介石、鲁迅、胡适等人均保持了终身友谊,却忽略了,蔡元培也有老于世故、工于心计的一面。

毕竟蔡元培也是政治家,在政治场中,没有起码的技巧,是很难屹立不摇的。

1、兼收并蓄带有其他含义

蔡元培先生第一次出长北大时,提出了兼收并蓄的方针,这被认为划时代的贡献,但事实上,不能仅从教育本身来看这四个字,蔡元培先生这么说,还有其他含义。

蔡元培出任前,北大由“严复帮”把持,这些人多有旧学功底。严复本人科举屡屡失败,他的文章写得不好,他的《天演论》幸得名师吴汝纶的润色,吴是桐城派大师,严复曾跟着他学古文,遂使《天演论》一炮走红。

严复虽是近代启蒙第一人,但他一生对旧学充满自卑感,反而成为旧学的忠粉。

“严复帮”主要是福建人,如林琴南、辜鸿铭等,此外还有以林损为代表的温州帮。

蔡元培提出兼收并蓄,其实是放出明确信号:他向往新学,但不会打击“严复帮”,二者可以并存。

辜鸿铭神话多是林语堂上世纪30年代才编出来的,因林与辜是老乡,且经历相似。

2、蔡元培利用“浙派”排挤“严复帮”

蔡元培进入北大后,重点发展“皖派”和“浙派”。

皖派以陈独秀为代表,有胡适、刘文典等。

浙派则有周作人、汤尔和、沈尹默、马裕藻、马叙伦、沈兼士、钱玄同、朱希祖等。

在他们努力下,特别是在陈独秀的冲击下,“严复帮”大失方寸。需知,林琴南是支持白话文的,清末时还曾参与白话报的主编工作,在1919年前,他虽然以文言文著称,但被认为是文坛领袖。

在陈独秀不断的挑衅下,终至林琴南方寸大乱,加上被踢出北大,故写小说恶骂蔡元培。蔡元培虽表面上未予追究,但从心理上对浙派更加倚重。

然而,蔡元培比较诚实,远不如汤尔和、沈兼士、马叙伦等人老谋深算。到后来,浙派关起门来成为一个小团体,蔡元培凡事均被其左右,遂有后来将陈独秀轰出北大事。

严复先生曾说:“蔡孑民(即蔡元培)人格甚高,然于世事……偏喜新理,而不识其时之未至,则人虽良士,亦与汪精卫、李石曾、王儒堂、章枚叔诸公同归于神经病一流而已,于世事不但无补,且有害也。”

3、蔡元培并不淡薄功名

蔡元培为人不喜细务,所以能被汤尔和等人所利用。五四运动爆发后,蔡元培为抗命,愤然辞职。

当时蔡元培的顶头上司是傅增湘,傅是著名藏书家,时任教育部长,而鲁迅正在教育部当佥事。他在文章中曾提到傅增湘到京师图书馆看宋版书,最后还了盒子,却没有书。当时鲁迅负责,吓得够呛,忙追问,幸傅增湘尚未出图书馆门,他转头斥责自己的奴仆:让你们放回去,居然不放回去,真是混账。

鲁迅至少两次在文章中写到这件事,只是用F来替代傅增湘。这就是著名的“盗书”典故。

对于盗书,鲁迅曾说过一句很著名的话:中国的东西,只要是公物,懂行的会将它偷完,不懂行的会将它毁坏完。

傅增湘对蔡元培其实是很支持的,否则蔡不可能一再抗命。蔡辞职,固然有与学生发生殴斗、感觉受辱的一面,也有以进为退的意思。

蔡元培离开北大时,自称“胃疴”,是一句灵活性很强的话,此外,当时代理校政的蒋梦麟、英文科主任胡适等人均视蔡为校长,北大当时会计课负责人是蔡的内弟。其实是欲擒故纵。

民国政府任命诗人蒋智由替代蔡元培,蔡元培马上给蒋写信,庆祝他上任,其实是探口风,蒋当然明白,立刻在《晨报》上发表声明,称:“校长之职,虽异仕途,亦决不投身其中,致受牵率。”

蒋智由是非常明智的,后来民国政府让胡仁源当北大校长,结果被驱除出校,北大学生拒绝承认他,北大教职员也声明“除蔡元培外,绝不承认第二人”。

4、为杀回北大,与李石曾交恶

国民党有所谓四大元老,即张静江、蔡元培、吴稚晖、李石曾。

他们在国民党成立、发展过程中做出过较大贡献,他们非商即文,不太介入政治,时人视之为新“商山四皓”。

曾留学法国的李石曾因拿到了法国退还中国庚子赔款的主导权,和胡适一样(胡适在英国退还庚款委员会中任职),成为当时财力雄厚、足以号令文教界的关键人物。

国民党北伐成功后,李石曾和蔡元培都主张采取法国的大学区制,就是将全国分成几个大学区,分别设一所大学,一些中学和小学,中学和小学归属大学校长统领。

这一方法的优点在于大大节省办公经费,后来中法大学即采取了此法。

可这就涉及要取消北京当时许多大学,并为中国大学,这让拥有历史的北京大学极为不满。

蔡、李力推大学区制,因为蔡想回北京当中国大学校长,他没想到,李石曾也有此意,但李一直隐瞒了自己的想法,到关键时刻才摊牌,蔡、李多年友谊因此崩溃。

在关键时刻,吴稚晖耍滑头,突然转向支持李石曾,蔡元培被迫退出。李石曾在北京设立了中国大学筹备处。没想到,北大学生冲击至,将筹备处捣毁,还殴打了相关工作人员。李石曾侥幸逃脱,此议遂罢。

从此番波折中,颇可见蔡元培先生也并不是毫无主见的木头人。

5、蔡元培晚年淡出政治

在四一二大屠杀前,蒋介石请四大元老提出意见,蔡元培积极支持蒋,其中原因,至今难明,或有回归政坛之意。

但四一二大屠杀后,蔡元培又淡薄功名,因他在政界、学界、教育界广有人脉,所以后期行事以人为善。

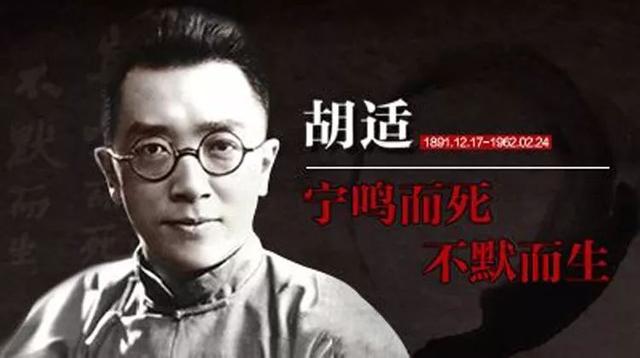

胡适整理北大,将浙派一一排挤出校时,蔡元培未再干预。

鲁迅困窘时,蔡元培给鲁迅找了个撰述员的闲差,不需上班,也没有工作任务,每月干拿100大洋,这笔钱鲁迅领了很多年。鲁迅后来与宋庆龄等建立联系,也是蔡元培帮的忙。鲁迅在私人信件中曾说:我对我那位老乡,其实不以为然,他糊涂得可以。

然而,在表面上,鲁迅从不曾说蔡元培的坏话,蔡元培帮助很多左派作家脱难,柔石被捕时,鲁迅找过蔡元培,后来丁玲被捕,也是托蔡元培帮忙,蔡最终救下了丁玲的命。

蔡元培中晚年只做善事,不求功名,特别是从来不拿民主之类概念压蒋,这让蒋介石也很感动,蔡去世时,蒋说,像蔡元培这样忠厚的读书人,以后再也没有了。此话包含了对胡适的不满。

毫无疑问,蔡元培先生为中国教育做出了巨大贡献,但他也存在性格短板,也做过一些糊涂事,提出这写无损于蔡先生的伟大。

,