如果不考虑之前就留驻北京的俄国使团,第二次鸦片战争中来到中国的比托,该算是第一批有机会拍摄北京的西方摄影师了。人们相信,如果不是绝对时刻意义的“最早”,他的蛋白银盐照片,至少让这个东方帝国深不可测的内部图景,在西方世界“普及”了,没有太多信息损失。此时摄影术发明不过20年左右。

文/唐克扬

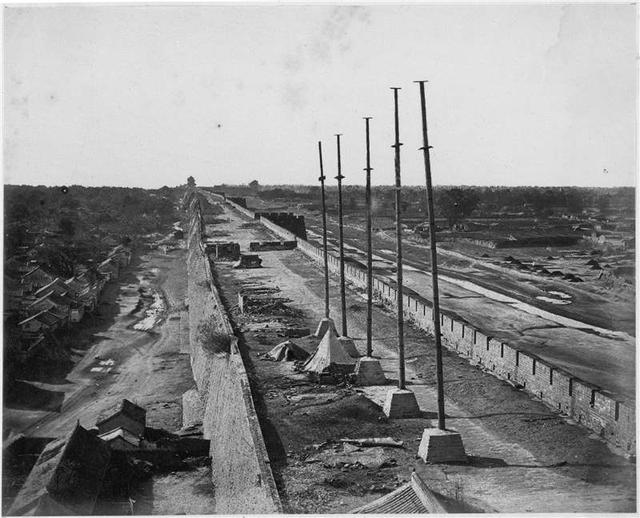

1860年,比托在安定门城墙上看北京城的“内”和“外”

不是缥缈的山水画,也不似中西文明遭遇初期的旅行素描,大半只凭事后回忆推测,中国的宫阙城池,如今在比托(Felice Beato)的镜头中有了另一种栩栩如真的维度。对于早期摄影的历史而言,他拍摄的每个国家地区,克里米亚,印度、中国、日本……差不多都是“第一次”,细节的程度现在看来还触目惊心。在此之前,不要说如此距离细细打量,外人就是靠近一点,也是万万不能的,但是在1860年秋天那个不祥的月份里,大清帝国的当权者,居然主动邀请它的“客人”来“瞻仰”自己了。

英法侵略军与清政府订下了城下之盟,“庚申之变”的善后者恭亲王奕訢特许一部分外国人入城参观,于是有了比托一系列北京城内的照片,甚至拍摄了恭亲王本人。在那张著名的故宫午门的“第一张”照片中,你会看到闭门不出的宫禁,鬼魅般的寂静——这种寂静,可能源于早期摄影的特点,火棉胶湿版法拍摄洗印的蛋白照片,曝光时间比现在长,亮白的天空比原本更高亮,黝黑的部分看上去更沉郁,而且不易捕捉动态的对象,人物固不多见,迎风摆动的树木也难免有些模糊。但是另一种技术“细节”更不容忽视:“九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒”,尽管是举办献俘、朝会等一系列重要仪式的地方,照片里钉了“麻揪”的宫墙上却尽是斑驳脱落的墙皮——后来,比托把他的照片卖给了伦敦的商人亨利·赫林,隔着万里大洋,“盛世”的真实外表,至少是与文字中想象的不同了。

摄影因此改变了东西方的关系,也改变了全人类的历史,有意思的是这个视觉的触发点现在看来还有意义。现在看这些蛋白照片,一方面保存完好依然清晰,物象的真实感和今天似乎零距离,一方面它又是这么“老”的照片了,对中国人也是如此。它的老旧感并不是一般意义上的发黄变色,像硝化纤维相纸冲印的照片那样,而是隐伏着一种不同的观看世界的方法,坐标是整整160年之前。

在比托拍摄的老北京的照片里,在安定门附近城墙上拍摄的一张,又是特殊视角中的特殊了。因为它同时显示了北京城的“内”和“外”。通过大量的研究我们知道了比托参与英法联军侵略北京的整个过程。我们知道他不止一次地去过北京城里,目睹了中外换约的热闹场面,也曾穿过南城熙熙攘攘的闹市,耐人寻味的是他的拍摄对象大量集中在战争场面和郊野风景,宫苑建筑只是零星一见,对我们今天大感兴趣的“老北京”城市乃至它的精华部分,比托的镜头只是略有涉及。就在英军统帅额尔金下令烧毁圆明园的那一天,这位随军摄影师竟然神秘地缺席了,以至于我们今天看不到“万园之园”最后时刻的哪怕一张照片——在网上流传已久的“圆明园的仅存照片”,仅仅是清漪园(颐和园)的一两幢建筑而已。

这其中的原因一直都是未解之谜,也许,只是命中注定的历史偶然,和他个人以及那些日子的某些意外因素有关。但是从那时起,绵延至20世纪、21世纪的外国人拍摄中国的摄影传统中,有些东西似乎并非“偶然”。比如,绝大多数表现“老北京”“老南京”“老西安”的建筑影集,都是“自外而内”的视角,比如一只驼队走过城墙的一角。而“内部”相对是不那么容易捕捉的,它容易呈现为混混沌沌的大块,但不易裂解为细节中的个体。

从“外部”进入“内部”不算短的过程,更加是语焉不详,直到今天,先进的摄影机的光学机制也未见得一定能把握那戏剧性的转变:“我们从堤岸的一处缺口穿过,然后发现前面就是向往已久的、名震天下的北京城……沿着这条路直走就是其中的一座城门,周围有参天大树环绕,庄严肃穆……”(麦吉:《我们如何进入北京:1860年在中国战役的记述》)

一道森然屹立,绵延数十里,且不留任何缝隙的壁垒,只适合以远景或透视来表现,内部似乎是全然的黑暗,通过城门,还要忍受长时间的、没有任何视觉的弱光的过程,这与其说是建筑意义上的“入口”,不如说,是个不同世界的转换器——但是突然抬起头来,又是一样的天空了,光线转复正常,只是周围的环境密密匝匝,与城外截然不同,这是沸腾的人世间,让人心慌意乱的熙熙攘攘……广角镜头已经不再适用,事实上,你的镜头很可能直接撞到路人身上。“如果他们不让路,他们压根就没有准备让路。”(同上书)

这张照片不一样的,在于它与众不同的角度,点出了“城外”和“城内”的差异和并存。《庚申夷氛纪略》是一本可靠性存疑的笔记文献,但是它关于这段时期英法联军行止的记载,却可以和照片的景象互相印证:“……拥入数千人,立时恃悍登城,猱升望杆,悬起彼国五色旗帜,尽逐我城上防兵,将我大小炮位,掀落城下,纳诸沟中。自于城楼里面,安设夷炮大小四十六位,炮口皆南向。北面城垣,东西长十里,尽被占踞,支搭帐房数百座,城门听其启闭……”在镜头中所暴露的确乎如文中所说:象征着主权的城墙受到了占领,旗杆易帜,炮位不存,城头上散落着兵帐,在大沽之战和其他比托拍摄的军旅照片中,英军使用的这种兵帐出现过很多次。“安定”门,旧名安贞门,是明清北京城北垣的东门,出兵征战得胜而在此收兵而归,现在却是在胜利的入侵者的目光注视下了。

上一次这座城市面对破城之虞,大概要算到1644年(崇祯十七年)李自成由昌平攻取北京之战。有意味的是二者都是由北方趋近,兵临城下,仿佛是要逆转威慑者和被威慑者的方位关系。从北魏时代的洛阳开始,都城北方都不再安置寻常闾里,而是赋予了“非人”的地理含义。画面中可以看到或许是德胜门箭楼迤东的蓊郁的烟树,现在这一块依然是个不小的城市公园,画面外被遮挡的地方,是这次战役中经常被提到的黄寺(东黄寺和西黄寺)。这里荒漠的景观,意寓着京城正北并非“常人所居”的地位。

类似角度的照片,在第二次鸦片战争和后来的历史中有好几例,人们最熟悉的,是由安定门城墙上向东看到雍和宫有特色的屋顶,然而,这张照片中不仅是城外的乡垣和荒村,城墙下有更多的日常北京的气息,让我们看见了普通“墙里人”的生活。第一次看到它时,我不禁想起了《李娃传》中的经典古代城市描写:

至安邑东门,循里垣,北转第七八,有一门独启左扉……

对于中国古代最著名的大都会长安,古代文学所剩下的,也就是这么一点儿具体的空间描写了。当你有机会把类似的描写和眼前这具体的图像对照时,你会发现文字和实际还真是丝丝入扣。在城墙的背面,古代城市空间的经营者认为不入观瞻的地方,其实人烟辐辏,生机盎然,并不符合我们对于古代城市整齐划一的刻板印象。北京北城有着大量用地规模齐整利落的宅院,比如那迄今还成建制地存在着的“东四X条”,但是越是接近城墙的地方,也就越呈现出某种偶然性,和河道沟渠、昔日湖泽什么的自然条件有关,又或许承恩于某个特殊的主人和机构,使得“边界”又增加一份特殊的色彩。

即使从《乾隆京城全图》那般尺度的舆图上,房屋的排布也传递不出摄影图像中参差的趣味,没有一间房屋的门线与另一间持平。除了巡城的车马,大部分城市的出行者是不大会经过类似的“顺城街”的,因为受了“边界”的挤压,也许没有熙攘的市声——这样,唐传奇式的古代人物才能有“循里垣,北转第七八”的发现机遇,同时期,在西安的“顺城街”的西北部分,干脆就是一片茫茫的农田。在比托的镜头里北京城内也有少量的“风景”,形态朴茂的“顺城街”北边,城墙是微微弯曲的,墙根下的地面上,道路也是崎岖的……大路上泥泽干涸泛白的部分,看上去像是积雪——但我们知道,照片拍摄的时间应该是在1860年10月中的某一天。

这就是近代化开始之前中国城市的基本状况,帝都如此,别的城市就更不用说。“一自维新修马路,眼前王道始平平”(兰陵忧患生《京华百二竹枝词》),自从这一刻开始,道路两旁,才开始有现代意义上的市政维护和基础设施。构成画面优美影调的,满眼皆是的树木,叫作城市的“绿化”并不太恰当,因为它们自然的成分胜过了人工。树线构成了城市的“天际线”,解说着一个与今日完全不同的城市图景,虽然显得陌生,却更加“中国”,是今日复刻的“老城”无法惟妙惟肖地再现的。在更早的北京图像,比如传为明初画家王绂的《北京八景》之中,我们看到的帝都分明也是那样的,城市自身就是模糊不清的“风景”:比起自然主义的摄影来,我们更难确认画家笔下的“北京”是否讲了真话,但是我们又分明清晰地看到了他意欲表现的其实是哪一种“北京”。

在事件的一些亲历者,比如英国人麦吉(Robert John L. M’Ghee)的记述中,其实已经清晰地表达了这种“意欲看到的”和它潜意识里联系的东西的关系,一个习惯了某种城市图景的人,在感叹“北京屠夫的切肉技艺竟然和伦敦的屠夫如出一辙”的几小时之后,厌烦了购物街上的小把戏,对陌生的东方都会的看法,竟然又变成了这样:“……用不了多久你就会发现每条街都差不多,漂洋过海一万五千英里来到的地方竟然是这样,不免让人大失所望……”他们最终逃避的,是城市里面他们并不熟悉也尚未理解的中国生活,当退回边界,城市又变成旅游纪念品式的远景了,建筑“轻盈欲飞的屋檐”融入了画一般的树影,这时候他们才感到心安,他们喜欢建筑的屋顶胜过建筑本身:“……你终于可以说,你‘去过北京’了,这座城市从城墙上看给人感觉(才)更好些……”

这也是难得的两种文化最初接触的时刻,影像赤裸裸地表达了不客套的“看法”。麦吉的话,经由一张照片再次记录下来并得到了确证,它是一种遥远的风景,是“闹市中的乡村”,有意思的是,已经习惯了“发展”的此刻的我们,今天看起这张照片来也是一样:

……通过一处陡坡爬上城墙……整个城区的广阔景象在我们眼前一览无遗,但是由于所有建筑周围都有树木点缀,乍一看比我以前看过的任何地方都更像闹市中的乡村。如果你面对城区,背对护城河和郊区,首先映入眼帘的是古树森森的山林……

只有将对手比拟为“蛮荒”,穿过“像英国的公园一样”遍植高大榆树的北京街道,才让比托和麦吉们偶然有了回到家乡的感觉。但是一旦抵达远景之中“巨大的彩色圆顶建筑物”,登上它的大理石平台,就会看到黄色的瓷质瓦屋顶下面,“涂有最绚丽多彩的颜色”的飞檐遮挡的东西的真实一面:“外形宏伟华丽,但是木制部分已经开始腐烂,台阶和平台上已经杂草丛生,总之已经有了破败荒凉的景象……”

收起他笨重的拍摄设备,离开这金玉其外的朱楼华阁,比托还要拍摄更多的东方风景,尤其是日本和缅甸,并最终因此留名影史,他一意发展的全景照片(panorama)和人物肖像的技艺在北京时都未臻娴熟,也许这就是他的照片不如我们想象中多的原因,也许,这就是他为什么不得不给不耐烦的恭亲王大人连拍两次,才有了后者的“第一次”。但是,毫无疑义的,是后来他无论再面对城市和摆拍模特时都已驾轻就熟,画面中的一切看上去都是如此静止,又是那么“恰到好处”。

,