菩提本无树,明镜亦非台。

本来无一物,何处惹尘埃。

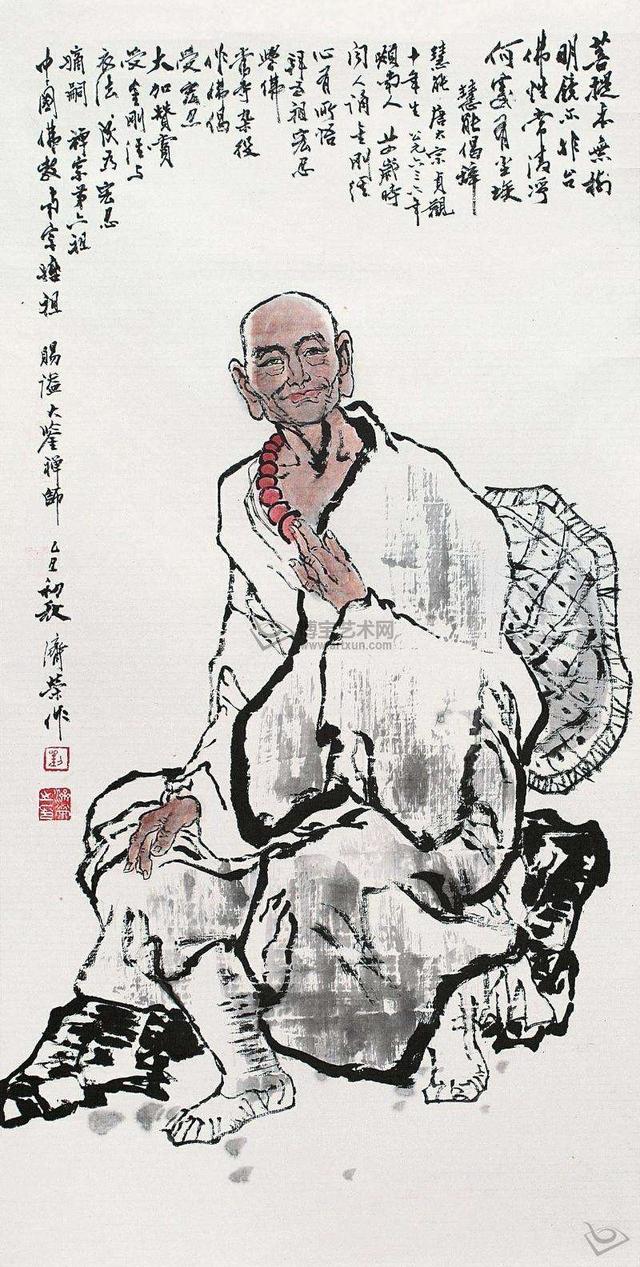

很多人听闻过这首偈语,这是禅宗六祖惠能所作。惠能不识字,他口述,别人帮他写下来,当时惠能还不是佛门弟子。五祖从这首偈语,知道惠能已明心见性,遂在夜半三更,为其说《金刚经》。

惠能听到“应无所住而生其心”时,大悟“一切万法不离自性。”

五祖接着启发他:“何期自性,本自清净;何期自性,本不生灭;何期自性,本自具足;何期自性,本无动摇;何期自性,能生万法。”

惠能悟,五祖亲自将法衣和佛法传授给他,后南下传法,历经磨难,成为禅宗六祖。

五祖传法给一个外人,即惠能,而佛门内最优秀的弟子神秀,却没有得到五祖的传授,其他人皆不服,甚至南下追杀惠能。惠能在深山老林中躲避十几年,39岁才开始剃度传法。

神秀的门徒,往往讥讽南宗祖师,说惠能一字不识,又能有什么长处?

神秀说,他得无师自通的智慧,深悟上乘佛法,我不如他。况且我的师傅五祖,亲自将法衣和佛法传授给他,难道祖师会无缘无故地传授么。

六祖说:“若大乘人,若最上乘人,闻说《金刚经》,心开悟解。故知本性自有般若之智,自用智慧常观照,不假文字。”

最上乘的人,即使不借助文字,听闻《金刚经》,都可以开悟,这是人本来的自性。

所以说,读懂《金刚经》的人,都是人间的大成者!《金刚经》有三大根本,我们可以用心感悟。

很多人以为,需要打坐入定,才能定静。其实,人随时随地,都可以定静,在自己的心。

内心不乱为定,杂念不生为静。

六祖说:“真如自性起念,六根虽有见闻觉知,不染万境而真性常自在。”

定静,不是不闻,不问,不看,不听,不想。

人有五种感官,每时每刻,都和外界连接,只有死亡才会断绝。一个活着的人,都会有见闻和觉知。

六祖说的定静,是对外界有经历,但“不著、不染”,就像一阵风吹过,你能感受到它,但你不留住它,你就处在定静之中。

在日常生活中,每天都会发生很多事,好事,坏事,或者无所事事。我们的心肯定会有知觉,有时候高兴,有时候伤心,有时候愤怒,有时候无聊,这是情绪,不是“真性”。

事情发生了,我们面对它;情绪生起了,我们观照它,仅此而已。

如果你不去执著它,不去沾染它,它会自然过去,就像水滴滚过荷叶,就像候鸟飞过天空,事实是发生的,你也知道它来过,但它走了,悄无痕迹,好像什么都没发生一样。

任由思绪来来去去,你的心像天空一样明净。

当你感悟到这些,并且能在事上实践,慢慢就可以随时定静,达到明心见性。

分别心,源自我见。

我见,不是坏事,也不是好事,是一种正常的存在。因为有我见,我们才能在这个社会上生活,发表自己的个人见解。

但是,一个人要突破极限,到达更高的境界,就需要放下我见。

个人之见,总是有局限的。如果你总是带着它上路,它就会使你一叶障目,只见叶子,不见天地。

放下我见的人,就拥有了无分别的心。

我所见,是这样;你那见,是那样;他所见,是另一样;她所见,又是另一样。

这是分别。世间因为有分别,所以形色各异,五彩缤纷。

而人心有分别,就会产生矛盾冲突。你的所见,和我不同,我就要驳倒你,就要批判你;我是对的,你是错的;你们都要听我的。这是我执。这是分别之心,带来的冲突。

如果我们没有分别心,会什么样?

你会有自己的独立看法,同时,你会去听,去看,去了解,但不会要求别人和自己一样。内心不执着,冲突就消失了,回归一的本性。归一,就是无二。

六祖说:“人虽然善恶有别,本性却是一体无二,无二的本性,名为实性。”

去掉分别心,回归本性,就是实性,这是不二法门。

无念为宗,无相为体,无住为本。对于诸多的外境,心不染著,叫做无念。

当一个人渐入无念,如如不动,到达金刚之心,外界的恶意,就伤害不到自己。

《寒山拾得问对录》中,有一段经典对话,昔日寒山问拾得曰:

“世间有人谤我、欺我、辱我、笑我、轻我、贱我、恶我、骗我,如何处置乎?”

拾得曰:“只是忍他、让他、由他、避他、耐他、敬他、不要理他,再待几年,你且看他。”

我们身边很多人,烧香拜佛,求学业,求钱财,求姻缘,求平安,求福气,一切外求,不如内求。因为你的自性,可以解决一切问题。

最后把禅宗六祖这段话,分享给大家:

“悟此法者,即是无念无忆无著,不起诳妄,用自真如性,以智慧观照,于一切法,不取不舍,即是见性成佛道。”