作者 | 马圆瑞

摘 要

芬兰学者埃罗•塔拉斯蒂在符号学、音乐学、哲学等领域均颇有建树。本文将塔拉斯蒂在符号学视域下对音乐本体的独特认识和解读进行梳理,并围绕音乐话语、音乐叙事性、音乐真实性三个主要问题进行讨论。塔拉斯蒂不仅阐释了音乐符号所涉及的音乐话语、叙事、意义生成等问题,还分析了更深层次的符号形体背后所蕴涵的意图,从而用符号学理论重新看待音乐的整体活动和行为,为我们认识音乐提供了独特的视角与逻辑。

关键词

埃罗•塔拉斯蒂;音乐符号学;音乐话语;音乐叙事;音乐真实性;音乐理论

埃罗•塔拉斯蒂(Eero Tarasti,1948-)是芬兰学者,在符号学、音乐学、哲学等领域均颇有建树。20世纪80年代以来,塔拉斯蒂相继出版了《音乐符号学理论》[1]《音乐的意义:音乐符号理论与分析文集》[2]《音乐符号》[3]等有关音乐符号学的著作。这些论著都在国际符号学以及音乐学界产生了广泛的影响。其中,1994年由美国印第安纳大学出版社出版的《音乐符号学理论》,凝结了塔拉斯蒂有关音乐符号学理论研究的成果精粹。相比于塔拉斯蒂其他关于音乐符号学的论著,这部著作的理论性、专业性以及研究对象的针对性更为突出。所以,笔者此次的研究将以《音乐符号学理论》一书的中、英文版本为主,并参考《音乐符号》《存在符号学》中译本的内容。

回顾音乐符号学发展的历史,无论在国内外基本都是从承袭语言符号学研究方法开始的。塔拉斯蒂将这一批学者称为“结构主义者”,如戴里克•柯克、大卫•里多夫、哈罗德•鲍尔斯等。他们大都从符号系统最小的单元着手进行研究,试图把握这些小的单元结构,逐步构建起音乐意义的整体。此外,还有一条不同的研究思路,学者们往往通过实际的音响模式,寻求音乐的普遍特质。他们认为音乐符号具有“肖似性”(iconicity),音乐形式的细微改变也会导致音乐内容的巨大变化。[4]然而,这两种方法在塔拉斯蒂看来都存在着较多的局限性。比如,“结构主义者”仅仅通过剖析音乐深层结构或是站在音乐显现层进行分割、组合来建构音乐的意义,并没有说明把音乐形式结合起来,并保证音乐符号连续进行的要素是什么。再如,音乐的内在建构极为复杂,与时间以及音乐本身的特性密切相关,运用肖似性理论来分析音乐,虽然在试图寻找某种普遍性的理论,然而在大多数情况下仍是死板的,并不能具体问题具体分析,因为参与音乐话语建构的因素非常多。

在塔拉斯蒂看来,音乐的事实或者说存在,远不限于听觉的阐述,而是与记谱法、物理测量、有听觉经验的个体等都有关。同时,这种存在也以多种形式来展现自身,并经历了多次的符号转换。第一次转换发生在作曲家的“意识”中,乐思转换为乐谱;第二次转换发生在演奏家身上,演奏者把乐谱转换为身体技术、姿态语言;第三次转换由听众完成,声音的听觉现象转换为与内心体验相关的音乐“语言”;最后,也是最彻底的转换,由试图用言词描述这些音乐阐述模式内容的人完成。这种复杂的过程,会带来一系列研究上的问题。[5]由此,塔拉斯蒂便尝试建立自己的音乐符号学体系,来重新考察和认识音乐。

以往有关塔拉斯蒂音乐符号学理论的国内相关研究,主要是围绕塔拉斯蒂著作的中译本翻译工作而出现的[6]。总的来说,国内对塔拉斯蒂的音乐符号学理论的研究,主要以解读其重要概念、概括书中重要内容为主,写作范围广泛却不够深入,每部分之间缺乏逻辑线条的串联。对符号学学科背景以及其对塔拉斯蒂音乐符号学理论的影响研究得不够。同时,由于塔拉斯蒂的著述方式常常使用符号学的相关术语和认知逻辑,而大多研究文章仅以理论总结为主,或将其部分符号学理论直接用以其他课题的研究,缺乏对塔拉斯蒂有关音乐的符号学理论的针对性梳理研究,也缺乏对符号学晦涩术语的说明和语言逻辑的剖析,使得读者对塔拉斯蒂理论的特点及精粹之处,仍不能很好的把握。

笔者的研究将针对塔拉斯蒂的音乐符号学理论体系本身,试图将其在符号学视域下对音乐本体的独特认识和解读进行梳理,并围绕音乐话语、音乐叙事性、音乐真实性这三个主要问题进行讨论,以期为我们认识音乐、分析音乐带来启示。

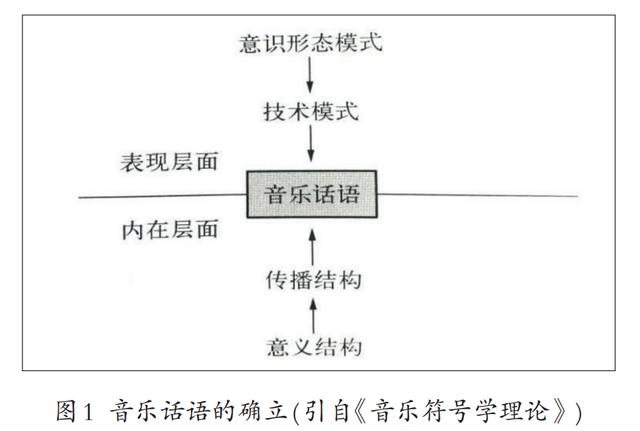

1音乐话语的确立

在塔拉斯蒂的音乐符号学理论中,音乐被假定为像符号一样存在,有着音乐自身的“元语言”符号,进行着复杂的符号转换与运作。由此,音乐自身的话语如何确立,包含哪些需要考虑的因素,便是将音乐作为符号进行考察的首要任务。

在塔拉斯蒂看来,音乐话语应该在更广泛的概念中被考察,它包含所有的音乐方式和行为,不仅仅针对乐谱,还包含了音乐音调的实现。[7]同时,音乐话语的形成在外部环境和音乐自身的内部层面受到了诸多因素的影响。音乐话语在外部表现层面受到了意识形态模式和技术模式的制约。意识形态模式决定着音乐的思想观念和标准,无论是西方还是非西方音乐,或者是民间传统音乐,都受所在社会和生活环境“标准”的束缚,这之中包含着调节、支配音乐话语产生的规则,并决定了与音乐话语有关的所有象征意义。技术模式在早期的音乐文化中通过口头传播,由音乐实践人自身进行诠释,现在则呈现为不同的作曲技术规则的使用。它们作为音乐话语确立的外部因素,以不同方式进行协作。一方面,技术模式可以作为意识形态模式,比如格里高利圣咏的发展历史;同时,意识形态和技术模式可彼此独立发展,比如19世纪音乐美学家有关绝对音乐和标题音乐的争论很大程度上没有影响音乐技术模式的多元发展。另一方面,技术模式的发展也可以独立于意识形态模式,这也是推动整个西方音乐艺术不断突破和前进的重要条件。这两个模式在音乐话语符号的外部传播中为作曲家提供了有关音乐话语的某种规范性的因素,也在一定程度上限制了某个时期音乐实践者有关音乐活动的选择。

然而,我们仅仅考虑作曲家依靠意识形态和技术模式的影响来进行创作,这样产生的作品将是过于社会化的单一音乐语言,其审美价值和独特意义将大打折扣。由此,塔拉斯蒂指出,在内在层面,音乐话语还受意义结构和传播结构的制约。传播结构是作曲家遵循某种风格规范进行选择、应用,并在音乐话语中能够得到感知和体现的结构。意义结构是作曲家自身创作思想和意图的展现,也是音乐话语中最富有创造力的部分。传播结构和特定意义结构之间可能会产生“冲突”,在这种情况下作品独特的审美价值才可能被体会到,新的音乐言语(如新的音乐风格、技法、美学观念等)才可能会产生,从而推进音乐艺术的发展。[8]

确立了音乐话语的性质之后,塔拉斯蒂提出这样一个问题:“几乎所有的音乐符号学理论都聚焦在音乐动态特性向静态的转换,连续性向非连续性的转换,节拍时间向节拍空间的转换……音乐话语并不是建立在静态世界的逻辑上,而是建立在动态的话语逻辑上,这个逻辑应该是对现象从一个状态向另一个状态不断变化进行描述的。”[9]因此,我们不能仅把音乐作为某种话语形式的结果,还应进一步探寻音乐话语符号得以连续进行并且完整展现的重要逻辑过程。对于上述问题,塔拉斯蒂使用了“生成过程”(generativecourse)的概念和“模态逻辑”(modal logic)理论进行探索和应用。

“生成过程”是一个事物从最简单到最复杂,从抽象到具体的发展过程。[10]塔拉斯蒂使用“生成”这一概念,其实也明确了与之前的音乐认识和分析相比,自己的符号学理论并不是一种形式化的语法。音乐认识不能只是一种站在结果和形式论角度单一看待音乐活动的相关行为,应该将其看作像人类生长一样的生成过程。在这个过程中,无论是音乐话语外部的技术与意识形态对其的影响,还是实践者根据自身经验进行的音乐活动(如作曲家创作时对传播结构和意义结构的选择与平衡),甚至是心理层面的记忆与期待的作用(如听众进行音乐欣赏的过程)等,都将是这个生成过程中动态变化、相互作用且必须考虑的因素。同样,在这个生成过程中每一个环节的选择与阐释都是有意义的。因此,塔拉斯蒂使用格雷玛斯有关生成过程的理论[11],将其应用于音乐符号理论研究中,并与诺姆•乔姆斯基(Noam Chomsky)的生成语法[12](generative grammar)进行辨别和区分。他认为乔姆斯基的生成语法与意义没有关系,格雷马斯学说中的生成过程解释了符号整体各层级的语义语法,并最终解释整个符号系统。因此,格雷马斯明确考虑到意义,并从文本深层向文本表层进行阐释。

塔拉斯蒂还将“生成过程”这一概念应用在对音乐时间性问题的探讨上。他指出,人们生存的基本价值模式是建立在时间性基础上的,每一部音乐作品的产生与存在,也应该像人类生存的价值模式一样,是时间性的。但是音乐的时间性并不是计量的时间、存在的时间,应该是一种主观上的时间,一种能生成的特殊时刻,所以我们将音乐的时间称为“生成过程”。[13]这种时间的生成过程避免了在以往研究中将音乐的时间性看作节奏、节拍组合等这些简单的、有规定的参数,甚至是某种不连续的切片研究,而是达到了一种更深层次的类别,在整个音乐话语的建构中起到了某种支配作用。在音乐生成过程中,我们可以了解到时间如何被减慢或加快,如何形成某种风格性的时间形式倾向,等等。

与此同时,“模态逻辑”在音乐话语连续生成的过程中也起着重要作用。塔拉斯蒂将“模态”[14](modalities)与“符号学方阵”[15](semiotic square)所建立的符号对立、矛盾、发展等逻辑相结合,放入音乐话语的生成过程中去考察。这种逻辑包括了时间层面的逻辑,即音乐符号在时间中的运动变化过程;空间层面的逻辑,即处理音乐符号在这种“时间流”中的事件本身;行动者逻辑,即主题—行动者的分布特性。这种模态逻辑与时间、空间、行动者维度的有机结合,能更有效地解释音乐的“张力”问题,也就是音乐话语生成过程中“意义”是如何产生的问题。除此之外,塔拉斯蒂还指出了“记忆”和“期待”在整个模态逻辑中的重要作用。“记忆”储存了之前所发生和体验的音乐事件,在音乐生成的时间进程中不断影响着“此时此刻”所听到的音乐。“期待”取决于人们的储存音调。这种储存音调类似于音乐话语确立因素中的“传播结构”,是由我们生活的环境和社会确立的一种具有某种风格的音乐的共同记忆。记忆和期待的样式,在整个音乐生成的时间中影响着人们对于音乐语言的觉察和选择。塔拉斯蒂用图表描绘了在音乐生成过程中音乐记忆的累积过程。

在图中,塔拉斯蒂除了用线性的链条描绘音乐不同阶段的因素外,还将各个阶段扩展,体现了某个阶段记忆对音调的储存以及对当前阶段音乐的影响。塔拉斯蒂指出,人们总是在最接近当下的音乐元素和重复元素之间进行比较,作曲家通过技法(如反复),欣赏者通过“双重阐述”[16]产生听觉的记忆。记忆不可避免地会削弱音乐的动力使之“停滞”,这时需要将一个新的元素引入作品,记忆样式也会随之发生变化。因此,记忆不仅仅是重复的,也是创新的,当先前的元素与我们现在听到的新元素相对立、比较,记忆也会根据新的经验重新评估那些新的音乐元素。[17]由此,音乐的生成不是“无感的”、随时间消亡的,而是可以通过听觉的“记忆”和“期待”被感知和体验的。

塔拉斯蒂对于音乐话语相关问题的探讨,可以说为音乐符号学理论建立了“新”的起点。他不仅考察了确立音乐话语符号的影响因素,还进一步探寻了音乐话语得以连续进行的重要生成过程,同时也为我们探究音乐话语某一时刻中所有可能的音乐样式提供了重要的逻辑方向。

2音乐叙事问题的探讨

20世纪六七十年代,叙事学逐渐兴起,托多罗夫[18]、罗兰•巴尔特[19]、格雷马斯等一批学者以语言学、文学叙事等为主要研究领域,试图建构某种具有普遍性的叙事模式。随着研究的逐步深入和发展,叙事性研究的对象不再仅针对于文字语言,也开始向其他研究对象领域的叙事性扩展。音乐的叙事性研究也在此背景下逐渐受人关注,众多学者开始运用不同的理论方法与视角,试图归纳出某种音乐叙事模型。比如,安东尼•纽科姆(Anthony Newcomb)试图运用“情节原型”(plot archetype)模式对舒曼、马勒交响曲的叙事性做出分析[20];弗雷德•埃弗雷特•莫斯(Fred Everett Maus)[21]借鉴“戏剧”的发生模式,以此建构音乐叙事的模型;拜伦•阿蒙(Bryon Almén)[22]假定一种“神话”的叙事模式来解决音乐分析中遇到的问题;爱德华•科恩(Edward Cone)[23]通过建立音乐人格模型来探寻音乐叙事问题;彼得•J.拉比诺维茨(Peter J.Rabinowitz)[24]通过语义修辞的方法对音乐叙事进行研究等。然而,无论哪种音乐叙事学的理论,“音乐自身能否叙事”“音乐怎样进行叙事”,总是首先要解决的问题。

在塔拉斯蒂符号学的音乐叙事问题研究中,他认为针对本身具有叙事理念,或者作品本身在“讲故事”的音乐来说,应该首先把音乐叙事的理念作为一个符号结构模型来探究。比如,音乐作品本身具有给定的语义内容,可以通过建立符号学方阵的对立、矛盾等关系,完成音乐文本意义的推导,并将音乐文本与给定内容相关联,进而论述完整的音乐叙事过程。然而,在实际情况中,许多音乐并不试图去讲一个故事,叙事性仅仅作为一种潜在的特质在特定的情况下出现。比如,一部作品被表演者、听众解释或在一个给定的方式中被表演。这一类叙事仅仅出现在表演者或听众把自己的音调储存与音乐本身相关联的阐述行为中,音乐也似乎由此具有了某种叙事的特性。针对以上音乐叙事产生的情境,塔拉斯蒂认为:“我们一般必须在音乐语义学中区分两种情况:第一,在特定情形下,音乐阐述有一个给定的语义内容;第二,音乐演奏的内涵可以在一个语义激发的方式中得到阐述。”[25]由此,他指出音乐的叙事性应该在音乐阐述和演奏层面上进行考察。

之后,塔拉斯蒂又针对非标题性的纯音乐作品,探讨了音乐本身阐述层面的叙事结构。他借用弗雷德•雷达尔(Fred Lerdahl)和雷•杰肯道夫(Ray Jackendoffff)有关传统调性音乐的研究,指出调性音乐作品的所有音调均可以被组织成某种叙事结构,这种结构建立在音调的等级关系上,构成了音乐发展的张力基础。同样,格雷马斯和亚瑟•叔本华(Arther Schopenhauer)也有相似的理论,即“音调等级产生了一个‘必要’和‘必须’的体验‘张力’的心理感知效果。”[26]塔拉斯蒂认为这种产生在纯粹音调结构上的“张力”,随着时间的展开创造了某种音乐句法的秩序与音乐连续性叙事的能力。同时,需要注意的是,这种叙事过程虽然是随着作品的时间性展开的,然而,也必须考虑到其中“无时性”(achronic)结构和逻辑的作用。例如,在格雷马斯看来无时性结构是符号学方阵中的逻辑作用关系;在申克看来是“原始线条”中的主三和弦。

在塔拉斯蒂的理论中,叙事的过程是通过这些无时性的结构基础逐渐在时间中扩展而得以实现的。然而,如果仅针对音乐话语中服从于“传播结构”的音调关系,如奏鸣曲式中的主、属调安排及其发展等为听众所熟知的音乐音调,我们就只能停留在浅层的具有风格样式的叙事结构中,其更深层的“纯”意义的叙事结构还是不能被把握。因此,塔拉斯蒂进一步区分了两种叙事程序,即表面结构程序(传播结构)和深层结构程序(意义结构)。表面结构程序的叙事将音乐传播的外部环境内化于音乐话语中,一个属于传播结构的音乐要素通过时间生成和逻辑结构的有序组织,构成了音乐叙事的表层结构。深层次结构的叙事是将一种预先确定的意义放入音乐话语中,并将其作为材料来进行组织的叙事过程。在这种情况下,我们必须首先关注音乐阐述中作曲家自身意愿的表达,这种“意愿”可以用“模态”理论来进行考察。作曲家将意义带入音乐作品中,通过模态化的表述,将意义和自我意愿附加在具有张力的音乐句法结构中。这种包含意识的音调结构逐步扩展和生成,创造了一个完整、连续的音乐叙事并到达音乐的表现层。到此,欣赏者才有可能体验和识别音乐作品中的意义结构,新的音乐技法和风格才能逐步成型。

现在让我们回到前面提出的问题,音乐能否叙事?塔拉斯蒂给出的答案是肯定的。在他的理论中,无论是有给定语义的音乐还是纯音乐都具有叙事性。然而,在现代主义音乐发展的潮流中,有一部分作曲家试图更少地控制音乐和听众的意愿,无意愿的音乐和不确定的音乐形式给了纯听觉更多的发挥余地。这种音乐过程看似没有为叙事留下空间,却为音乐生成带入了新的观念与原则。比如约翰•凯奇(John Cage)这位在创作中使用“沉默”哲学的作曲家,让音乐的发展“如其所是”,以此达到一种不确定的音乐过程和超脱的境界。随之而来的,他在音乐材料与音乐生成过程的组织与安排上,也必然受到这种原则和美学观的影响,以至于音乐作品在不经意间已经包含了某种新的意义结构与叙事原则。因此,在塔拉斯蒂看来只有反叙事的(anti-narrative)音乐,没有非叙事(non-narrative)的音乐。

塔拉斯蒂对于音乐叙事问题的探讨,更多的是针对音乐叙事深层的意义生成结构。通过对这种音乐叙事过程的展开和推断,我们可以看到塔拉斯蒂以符号学理论为出发点,建立的一套音乐话语文本的生成机制。可以说,音乐话语的生成过程伴随着音乐叙事的完成。这一过程是一个复杂、多层次的音乐生成与叙事过程,主要包括从深层到表层相互联结与影响的几个层面:第一层是同位素[27](isotopy)。它是音乐中具备统一元素的基本单位,分布在音乐文本的不同层次和阶段,是文本划分的基本概念,也是构成音乐意义的基础,具有内在的一致性。第二层是话语化过程。在这一层次中音乐文本的同位素在“时间”“空间”和“行动者”三个维度中进一步发展,这也是音乐话语生成的重要逻辑层次。第三层是模态。模态层出现在时间、空间和行动者维度的接合中,在整个音乐生成过程中是至关重要的。它将音乐抽象的深层结构与外部思想文化相连接,也是音乐意义及叙事性结构产生的重要因素。第四层是位素/义素(pheme/seme)。位素指具有最小区别特征的声音音响,义素指具有最小区别特征的内容意义,两者相互对应,也就是语言符号学常说的能指(位素)层面和所指(义素)层面。塔拉斯蒂把位素/义素用于音乐文本中,主要是用于展现音乐的表层结构(实际听到的音乐),这一层次是音乐深层的符号结构与意义产生过程在表层的体现,涉及听觉可辨别的音乐符号的能指与所指。[28]

塔拉斯蒂有关音乐叙事性的理论,对于音乐作品自身来说,呈现的是一种结构现象。它主要体现在音乐开始和结束之间的一种拱形“张力”结构上,在时间性的展开中完成了叙事的过程。对于整个音乐发展的历史来说,叙事性又可以作为一种由音乐作品传递的音乐历史事实,要么由特殊的叙事样式、传统的叙事结构来传递,要么由使人产生叙事联想的文学性叙事程序来传递。它们都可以随着音乐历史的形成,成为音乐发展的重要风格样式。同时,他的音乐叙事理论更多地使用符号学术语以及符号学的表述方式,努力摆脱传统的文学、语言学叙事学科的研究思路,更加重视音乐符号自身的特性。最后,虽然塔拉斯蒂的理论略显抽象(因为其更多关注的是一些深层的叙事结构与模态问题),但通过符号学理论对音乐叙事过程的剖析,我们可以更加了解作曲家如何组织音乐作品的叙事过程,也为前人研究中常被忽视的深层叙事结构问题提供了新的探索方向。这在一定程度上也为关注音乐风格背后的意义结构以及揭示音乐作品剔除一些外在感性因素的理智内涵,提供了涉及音乐作品叙事方式的更有价值的研究理论。

3音乐的真实性

在音乐活动的整个行为中,很多层面都会涉及到有关“真实性”问题的探讨。作曲家是否“真实”地表达了自己的想法,欣赏者是否能够“真实”地识别作曲家阐述的内容,研究者能否“真实”地用语言符号来描述音乐,甚至基于音乐审美转变所带来的音乐风格的变化,也与音乐发展历史中“真”与“美”观念的相互碰撞有莫大的关系。例如,勋伯格有关和声风格的言论认为,创作者应该追求真的概念,而不是美的概念。许多人总是回避不协和和弦的使用,因为它们不美,然而美并不应当看作是预先存在的,对于艺术家来说真实地阐述他们自己想说的就足够了。缺乏创造力的人,才会把美限制在僵硬的规则和形式上。可以说勋伯格是拒绝美的概念的,并且把真实性的概念用来阐述创作者和作品之间的关系。鲍里斯•阿沙菲耶夫的音调理论中也涉及到了真实性问题的探讨。他认为真实性是音调与接受者之间的相互作用,当音调节奏与人们的观念、情感相吻合时,音乐听起来就如同真实的言语一样,应该是符合现实社会的真理。[29]勋伯格和阿沙菲耶夫的理论,其实都是对储存音调与音乐作品或它的阐释行为之间的关系进行的解释。在塔拉斯蒂的研究中,他采用格雷马斯的符号学方阵,以及相信、识别模态等理论,来对音乐的真实性问题进行重新考察。

我们可以将“存在”“显现”“非存在”“非显现”这几个概念,投入符号学方阵的逻辑中,试图推导出“真实”在整个逻辑意义中处在何种位置。

这里音乐的“存在”是指现实存在的储存音调,“显现”是指一部作品通过表演所造成的听觉传达的表现形式,“非存在”表示此音乐在音调储存中的“缺席”,“非显现”是指音乐未被演奏并通过听觉展示,只停留在乐谱或想象中。由此依照格雷马斯的符号学方阵进行推导,那些在储存音调中存在的音乐并且被演奏,以听觉的形式进行展现,那么这种“存在显现”的音乐就是“真实的”;如果音乐虽然存在但是并未被演奏,它的音调就被隐藏了起来,这种“存在非显现”的音乐在真实性的方阵中就属于“秘密”的部分。同样,如果在音调储存中并不存在,但是又被演奏的音乐,欣赏者会产生怀疑和否定,这种“显现非存在”的音乐属于“假象”的类别。最后,既没有存在于储存音调中,也没有得到实际演奏的“非显现非存在”的音乐,属于“非真实”的部分。

在这个符号学方阵中,塔拉斯蒂只是依靠对立、矛盾的逻辑关系推导出了“真实的”范畴所处的位置,它仅仅是在音乐阐述的层面,帮助我们区分了“真实的”音乐类别。然而在“真实的”音乐中,音乐的音调是否与储存音调完全相等?答案是否定的,不然音乐艺术如何能不断向前发展。那我们就必须考虑作曲家意愿中的音调与储存音调的关系是什么,听觉的音调和听众意识中的储存音调的关系是什么等涉及不同实践主体的“意愿”和“识别”能力,在音调“存在”与“显现”中的作用问题。作曲家在作品音调中渗透了打破规范音调的意愿,听众期望“存在”与“显现”的音调之间存在审美的差异,这样一个新的音调才具备一定的能力和意愿进入一部作品之中,一个新风格样式的作品才得以成为“真实的”音乐。这种在音乐实践中“意愿”和“识别”的不同情况,塔拉斯蒂进一步使用“相信”模态在符号学方阵中进行探究,以此来窥探不同实践主体对音乐真实性的影响与作用。

对作曲家来说,“相信”的模态是作为创作的意图出现在音乐文本中的,将它运用在真实性方阵上,可以构建出“显现”使“存在”模态化的不同状况,即在“存在”的音调上附加了作曲家“意愿”“能够”的模态,以此使符合自己意愿的音调得以“显现”。这可以生动地描绘出作曲家为“说服”听众而运用的逻辑运作方式。同时,塔拉斯蒂还通过较为形象的比喻来对此进行解读。

图4中“使显现存在”,表示作曲家创作的意愿和能力都可以在作品中得到发挥;“不使显现存在”,表示出作曲家对听众的误导,使得音调走向一种被“隐藏”的状态[30];“使显现非存在”,即创作的音调与音调储存并不一致,造成一种音调的“假象”;“不使显现非存在”,表示作曲家努力揭示和证实一个“假象”音调的合理性。

对于听众或者接受者来说,“相信”模态是作为接受的状态而出现的,将它与真实性方阵结合,展现出“存在”使“显现”模态化的不同情况,即听众会根据自身的音调储存进行不断的比较和识别表现的音乐,使得“显现”附加了“能够”“识别”等模态的作用。

如果一个作曲家创作的音乐音调(使显现)是符合听众的音调储存的(存在),那么听众的识别就获得一种证实;如果听众没有得到“存在”音调的“显现”,那么就会对音乐风格或创作能力产生怀疑;如果听众识别到了一种“非存在”的音调,可能会对此音乐持否定的态度;如果听众对“非存在”的音调进行肯定与接受,则表示其对作曲家意愿和态度的相信或承认。

我们不能忽视的是,将以上对音乐“真实性”和“相信”模态的考察,放入整个音乐生成的过程中,其实也体现出了音乐思想、意义形成过程中,处于“存在”与“非存在”之间的一种渐变过程。可以说,“真实”层面在音乐生成中,同样有着自己的位置。塔拉斯蒂根据格雷马斯有关意义生成的理论[31]指出,每个意义的形成都包括三个层次和阶段:“虚拟的”“事实的”和“现实的”。

通过图6所展示的音乐思想的展开方向——从虚拟到现实、从内隐到外显,我们可以对某些音乐思想如何在虚拟、事实和现实的轴线上发展进行考察。塔拉斯蒂指出,水平线代表“抑制”的某些界限,暗示着并非所有“虚拟的”风格、技术、思想和创新都会实现并且到达“现实的”层面,因为接受者有关音乐的概念与能力限制了它们。在音乐发展史中,一个音乐结构的初次成熟,仅仅存在于虚拟层面中。直到某些时刻作为具体作品的出现成为事实,到达了“事实的”层面。而后,可能经历了某些接受者的“抑制”而无法继续发展,但是并没有完全消失,而是等待某种更适宜的时代再次出现,并逐步成为现实存在的音乐风格;在到达“现实的”层面之后,同样由于新的风格与观念的冲击,也可能又一次回到之前的阶段。[32]

在塔拉斯蒂的研究中,音乐话语的“真实性”是作为音乐实践的每一方相结合的结果而出现的。从作曲家的角度来看,他(她)在进行“说服”模态的活动,反过来,听众则是对一部作品作出真实与非真实、肯定或怀疑的解释与判断。因此,“相信”模态包含了相当复杂的符号学运作和内容,我们可以运用“相信”模态展示音乐“真实性”的不同阶段和状况。同时,“真实性”问题的探究在塔拉斯蒂的理论中是极为分散的,分布在音乐话语生成的整个过程中。它涉及不同的音乐实践主体,也存在于我们对于其他模态,如“能够”“必须”“意愿”“识别”模态的“充分”与“不充分”程度的判断上。塔拉斯蒂在此仅为我们提供了一种探索音乐“真实性”问题的新视角,还需要后人不断地进行实践和补充。

4结语

塔拉斯蒂的音乐符号学理论,最重要的来源是其老师格雷马斯关于叙事和意义在语言符号学领域的研究成果,如模态理论、同位素理论、符号学方阵理论等。塔拉斯蒂将这些理论引入音乐研究领域,试图观照到音乐形成的整个过程。之前的音乐符号学理论,无论是柯克、申克还是纳蒂埃等建立的音乐符号理论前身,几乎都只是借用符号学的理论来解决音乐分析中的单一问题,或者从符号学视角来重新看待音乐的象征等涉及符号转换的问题。几乎没有一个音乐符号学理论像塔拉斯蒂的理论一样,是从根本的认识观上用符号学理论重新看待音乐的整体活动和行为。塔拉斯蒂考虑到不同音乐实践者在音乐生成过程中发挥的作用,考察和研究了音乐本身与“言说”中的音乐这种涉及音乐真实性的问题;同时,还阐释了音乐符号所涉及的音乐话语、叙事、意义生成等问题,以及更深层次的符号形体背后所蕴涵的意图的分析,其理论成果是十分丰富和全面的。塔拉斯蒂的符号学理论在传统音乐符号学理论的基础上有极大的突破,也为我们认识音乐提供了独特的符号学视角与逻辑。

通过研读塔拉斯蒂有关音乐符号理论的几本著作可以发现,塔拉斯蒂在其理论中并没有过分解释音乐符号的内部结构组织是什么。他聚焦于回答在一连串的符号进行和生成过程中,每个符号在整体的符号结构组织中的意义和机能是什么。这其实也是尽量摆脱了其他学者关于音乐符号的形式化概念和语法解读方法。因为在这样一个有多重实践主体参与的有机组织的音乐符号行为中,明确音乐符号在这一生成过程中的作用与意义,显然对我们从一个新的角度认识和分析音乐更为重要。同时,在塔拉斯蒂的音乐符号学理论阐述以及分析应用中,整个话语表述都完全按照符号学的叙述法和逻辑进行,这其实也为我们读懂他的理论造成了不小的困难。然而,正因如此,他的整个理论体系也更贴近符号学的哲学认识观。如果还是站在最后的符号表现层次的结果上来进行音乐活动的认知与表述,将是相当单薄无力的,因为这与符号本身要经历生成、转换以及多层的特性是不相符的。还有一点值得注意的是,塔拉斯蒂本人也指出了自己在研究过程中并没有因为使用结构主义符号学的理论而刻意回避历史。他对音乐作品的认识和分析是根据历史发展的时间线条来安排的,希望通过自己的研究表明音乐符号学并不是远离传统史学方法的理论。在这种历史发展的走向中,我们甚至也可以感受到某些音乐符号结构与模式随着时间发展的线索与迹象。

塔拉斯蒂通过在符号学理论视角下对音乐活动进行重新认识,试图观照现实音乐生活,包括作曲者、演奏者、听众、甚至是音乐研究者的所有音乐行为,以此建立一种来源于对音乐自身语言的认知和分析的理论体系。这无疑是一项十分困难的工作。尤其是面对当前的社会音乐生活现状,历史上各个时期的音乐风格共存,音乐现实的分散性必然给研究者带来重重困难。塔拉斯蒂的音乐符号学从音乐自身普遍行动模式的角度,对音乐外部符号交流以及自身符号生成进行阐释和分析,是一种尽力摒弃片段化、片面化和“经验主义”的音乐认知体系,它无疑拓宽了音乐美学学科对音乐本体以及音乐实践方面的认识,更为音乐分析领域带来新的理论和方法。

注释:

[1]原著A Theory of Musical Semiotics 1994年由印第安纳大学出版社(Bloomington and Indianapolis:Indiana University Press)出版;中译本,译者黄汉华,2017年由上海音乐出版社出版。

[2]原著Musical Signification:Essays in the Semiotic Theory and Analysis of Music 1995年由Mouton De Gruyter出版,暂无中译本。

[3]原著Signs of music:a guide to musical semiotics 2002年由Mouton De Gruyter出版;中译本,译者陆正兰,2015年由南京译林出版社出版。

[4]参见[芬]埃罗•塔拉斯蒂:《音乐符号学理论》,黄汉华译,上海:上海音乐学院出版社,2017年,第1-15页。

[5]同上,第3-5页。

[6]国内涉及塔拉斯蒂符号学理论的研究成果,主要有以下五篇:1.魏全凤:《存在符号学理论简述》,《天津外国语大学学报》2014年第6期,第21-26页。2.黄汉华:《埃罗•塔拉斯蒂〈音乐符号学理论〉译介及思考》,《南京艺术学院学报(音乐与表演)》2015年第3期,第17-26页。3.张晨:《埃罗•塔拉斯蒂的音乐符号学观念——以〈音乐符号学理论〉为例》,《南京艺术学院学报(音乐与表演)》2016年第2期,第56-61页。4.刘小波:《符号学视阈中的音乐及音乐研究——以塔拉斯蒂〈音乐符号〉为例》,《解放军艺术学院学报》2017年第1期,第175-183页。5.蔡麟:《音乐的“元语言”符号分析和话题解读——评埃罗•塔拉斯蒂〈音乐符号〉》,《音乐研究》2017年第2期,第115-122页。

[7][芬]埃罗•塔拉斯蒂:《音乐符号学理论》,黄汉华译,上海:上海音乐学院出版社,2017年,第15页。

[8]参见[芬]埃罗•塔拉斯蒂:《音乐符号学理论》,黄汉华译,上海:上海音乐学院出版社,2017年,第15-19页。

[9][芬]埃罗•塔拉斯蒂:《音乐符号学理论》,黄汉华译,上海:上海音乐学院出版社,2017年,第17页。

[10]同上,第302页。

[11]详见[法]A.J.格雷马斯:《论意义:符号学论文集》(上册),吴泓缈、冯学俊译,天津:百花文艺出版社,2005年。

[12]详见[美]乔姆斯基:《乔姆斯基语言哲学文选》,徐烈炯等译,北京:商务印书馆,1992年。

[13]参见[芬]埃罗•塔拉斯蒂:《音乐符号学理论》,黄汉华译,上海:上海音乐学院出版社,2017年,第55页。

[14]“模态”类似语言学中的情态动词,表达了言说者主观上所知看法的真实性,或是需求的强制性等。在塔拉斯蒂的理论中基本模态包括“存在”和“行动”。“存在”意味着休止、稳定、调和的状态,包含了音乐在意识、声音和乐谱中的存在。“行动”意味着音乐主题行动者在音乐中的运动、音乐事件的推动力、不协和的状态。附加模态包括“意愿”“识别”“必须”“能够”“相信”等,与基本模态相结合进行评价。“意愿”是指所谓的音乐动力,如移向某物的趋势、音乐的方向。“识别”是指对于音乐信息的辨认。“必须”是指音乐的风格形式和音乐作品的体裁规范类别之间的关系。“能够”是指音乐的力量和技术技巧,比如精湛的表演技巧、独特的写作技巧等。“相信”是指根据音乐语言的叙述,对于音乐价值的识别以及接受之间的关系。

[15]根据格雷马斯的理论,符号学方阵是意义的基本结构,在哲学逻辑中以对立、矛盾的发展方阵,形象的描绘任何语义范畴的逻辑过程,同时可以从给定术语开始推导出完整的意义系统。详见[法]A.J.格雷马斯:《结构语义学》,蒋梓骅译,天津:百花文艺出版社,2001年。

[16]双重阐述:第一层是已知的音乐风格,第二层是听众根据自身的听觉经验对作曲家创作的个性特征的自由接受。

[17]参见[芬]埃罗•塔拉斯蒂:《音乐符号学理论》,黄汉华译,上海:上海音乐学院出版社,2017年,第59-60页。

[18]托多罗夫著有《符号学》(1969)、《诗歌语言革命》(1974)等。其理论区分了叙述的三个方面:语义方面(即内容);句法方面(即各种结构单位的组合);词语方面(即对具体的词、词组的使用)。

[19]巴尔特以语言学作为他叙事学理论的基础,借用索绪尔关于语言和言语的区分原则,提出了文学叙事作品与其背后的叙事模式、规则的区分。叙事作品的功能组成序列,序列组成行动,行动构成人物的特征,最后进入叙述层,功能、行动、叙述三个层次最后都在叙述层获得各自的意义,达到叙事作品整体的统一和结合。

[20]纽科姆受到普罗普(Vladimir Propp)和列维-斯特劳斯(Claude Lévi-Strauss)的化繁为简的叙事学方法的启发,提出“情节原型”概念来分析音乐作品。情节原型是一种具有普遍性的情节结构模式,这一概念从神话研究中提炼出来但并不限定于文学文本领域,是人类基本的认知思维模式之一。

[21]莫斯著有《作为戏剧的音乐》(1988)、《作为叙事的音乐》(1991)等。他认为音乐叙事如同舞台上的戏剧表演,是戏剧人物直接面向观众表演的行动系列。这种戏剧模式具有四个必要条件:1.戏剧要表现一系列行为动作;2.行动由虚拟的人格(或是对神话或历史人物形象的一个虚拟的象征)来实施;3.对观众来说,行动的发生似乎与观众对行动感知是同时进行的;4.行动系列要构成一个“情节”,使这些行动结合成一体的结构。

[22]阿蒙著有《音乐叙事学》(2008)。其神话叙事模式主要有以下四个类型:传奇的,维护秩序的统治者战胜了反叛者(胜利+秩序);悲剧的,反叛者被维护秩序的统治者打败(失败+反叛);反讽的,维护秩序的统治者被反叛者打败(失败+秩序);喜剧的,反叛者战胜了维护秩序的统治者(胜利+反叛)。此外,他还进行更精细的阐释,如叙事在不同意义层次上如何实现,叙事与主题的关系,音乐人格的识别等。

[23]科恩著有《作曲家的人格声音》(1974)。其理论主要借鉴了叙事学家韦恩•C.布斯(Wayne C.Booth)的思想,转化应用到音乐领域中。布斯的《小说修辞学》主要围绕几个核心概念展开,包括作者、隐含作者、叙述者、人物、读者。科恩认为一个完整的音乐叙事也包括真实的作者——作曲家,隐含作者——作曲家人格,叙述者——伴奏人格或首要经验者,人物——歌唱人格或行动者,读者——听众等部分。

[24]拉比诺维茨著有《音乐、文体与叙事理论》(2004)、《理解修辞上的细微差别:西方音乐与叙事理论》(2008)等。其音乐叙事理论侧重于音乐语义的研究,以音乐的修辞效果以及音乐如何表现细微态度为研究的重点,主要从接受者(听者)切入,通过对听者接受机制的考察,探究音乐在表现细微态度上的能力。

[25][芬]埃罗•塔拉斯蒂:《音乐符号学理论》,黄汉华译,上海:上海音乐学院出版社,2017年,第22页。

[26]同上。

[27]同位素最早应用于化学和物理学,同一元素的质量数不同的各种原子互为同位素。如氢有氕、氘、氚三种同位素。后经格雷马斯的借鉴和发展,进一步作为文本意义层面的划分概念。在音乐文本中,同位素可以由深层的结构、主题性的片段、独特的音乐风格织体、总体的文本策略等构成,它们使得一部音乐作品成为连贯一致的段落或整体。比如,申克分析法中的“原始声部”就属于一种音乐深层结构类型的同位素。

[28]参见[芬]埃罗•塔拉斯蒂:《音乐符号学理论》,黄汉华译,上海:上海音乐学院出版社,2017年,第45-46页;陈德志、车文丽:《音乐如何叙事?——近三十年的音乐叙事模式研究》,《人民音乐》2013年第1期,第65-66页。

[29]参见[芬]埃罗•塔拉斯蒂:《音乐符号学理论》,黄汉华译,上海:上海音乐学院出版社,2017年,第41-42页。

[30]塔拉斯蒂提到,在艾柯的理论中,符号的特点是不仅可以说真话,同样可以说谎和背叛,比如,在肖邦的《g小调叙事曲》中第6-7小节的悲剧性被作曲家“隐藏”,在206-207小节才得以暴露和显现。

[31]详见Greimas,Algirdas Julien.Du sens I:Essais sémiotiques.Paris:Seuil,1979.

[32]参见[芬]埃罗•塔拉斯蒂:《音乐符号学理论》,黄汉华译,上海:上海音乐学院出版社,2017年,第65-68页。

本文刊载于《中国文艺评论》2020年04期

编辑︱杨雅琳

视觉︱欧阳言多

董迎春 覃才 | “南派”杂技的剧场探索——以杂技剧《小桥流水人家》为例

张诗婷 | 对原生广告对话性不足的符号学反思

贾佳 | 意义的进阶:评《赵毅衡形式理论文选》

符说 | 为什么我们那么喜欢过购物节?

巴蜀符号 | 古巴蜀人的家徽竟然是副盔甲?

如果这篇论文给你带来了一点启发

,