来源:经济日报-中国经济网

只要开始做事,就会遇到困难。

经历了出版一本书的过程,才知道之前对出版一本书的难度被大大低估了。做成一件事,往往会衍生出其他的问题和困难,而我们的成长,也在升级打怪中得以实现。

通常,人们认为做成一件事,只要专注在事情本身就能达成目标。通过写书、找出版社这个过程,我体会到原来做成一件事,需要的不仅仅是做成这件事本身的技能。

可能很多人和我一样,一开始会天真地认为,写书只要具备写作技能就好了,事实并非如此。

写作和出书是两个逻辑。写作可能在互联网平台分享,基本上传播成本可以忽略不计。而出书,尤其是纸质图书,是需要系统的写作输出和印刷,这一流程的复杂和系统性就增加了传播的成本。

出版社在考量一本书是否值得出版时,都会以商业逻辑去决策。就像投资一个项目,需要分析投入产出比。

衡量一本书是否有出版价值不仅时内容的优质与否,还有商业价值回报。

出版逻辑就决定了一个作者需要前期打磨的多维能力,即写作技能,能够打造一款内容产品的能力;以及营销能力,即作者的个人影响力,是否能够支持起后期产品的销售。

意识到这两个问题,也就知道做成一件事,往往会衍生出其他的事情。如果在书店逛一圈儿,你会发现很多图书成功出版的作者,他们往往是这个领域的专家或成功人士,然后以出书的形式打造个人的系统性知识内容产品和个人影响力。多维度的能力会降低做成一件事的难度。

作者塞德希尔· 穆来纳森和埃尔德·沙菲尔在其《稀缺:我们是如何陷入贫穷与忙碌的》著作中提到,在长期研究穷人和扶贫的过程中意识到事物稀缺的特性会俘获注意力。这会产生管窥的问题,即由于关注某一件事物而忽略其他事物。他们将人的心智形象地比喻成带宽,稀缺会降低带宽的容量,让人缺乏洞察力和前瞻性,甚至减弱执行力。

我在写书稿初期时,专注在写作本身,没有分散过多的精力在其他事情上。这样的好处是我能够集中力量在极有限的两周完成十几万字的书稿。但问题也显现出来,过于集中在一件事情让我没有时间和精力去关注其他同样重要的事,例如考虑这本书稿是否能够找到合适的出版方。

有一条做事的规律是,完成一个任务实际花费的时间总会超过计划花费的时间,就算制定计划的时候考虑到本法则,也不能避免这种情况的发生。 这个现象被称为“候世达法则”。

在给出版投稿的过程中,我也深有感触,做成一件事的难易程度往往不是初始能够预期的。需要做好很多其他方面的准备,个人影响力,也就是是否被人知道,是一种价值流通的强货币。

《论语》里记录了孔子对入仕,即做官的看法。孔子说:人不知而不愠,不亦君子乎?意思是,如果没有人举荐做官,却不恼怒,不也是君子吗?

《论语》里反复提到的“人知之”和“人不知”,就是指是否有人发现了自己的才能,有没有人举荐自己做官的意思。

《先进篇》里说:“居则曰,‘不吾知也。’如或知尔,则何以哉?”意思是:“平常的时候,就说‘没有人举荐我们做官。’假如有人举荐你们,你们能拿出什么本领呢?”

孔子在两千多年前就知道管理被人知与不知的心态。无论外界是否知道还是不知道自己,都以君子的心态应对,做到人不知而不愠。如果自己的能力被发现,需要思考自己的本领是什么?如何匹配对方的期待呢?

这里暗藏了一个逻辑,即在没被外界发现自己的才能时,要如何自处?

这个问题同样适用在当下,刚刚提到的出书便是一个简单的例子。做现在的事,结果交给时间。

在奔向一个目标时,要换位思考,考虑到利益相关方,也就是你希望与之协作完成这个目标的人和组织是否也具备同样的关切,是否也能从中获取价值。

李笑来[footnoteRef:4]老师分享过自己的思考,他认为生活的本质就是这样,你想要什么,它偏不给你什么。这也侧面说明了,同样的问题不仅会落在自己身上,而是绝大多数人都会遇到的问题。

摆脱这个死循环的方法只有一个——给我什么我就用好什么,积累到一定程度再去换能换的东西。

在想到“我要什么”的时候马上提醒自己,接下来要花一些时间去思考“我有什么”,转瞬间让你“脚踏实地”。 最坏的情况是“我什么都没有”,这也许令人气馁,但其实对任何一个正常人来说,还有时间、还有精力、还有正常的智商就已经足够了。只要努力,只要勤奋,机会总是存在的——我们必须要相信这一点,最好相信到毫不怀疑。

在心理落差间,重要的是找到弥补想要和现实之间的差距,然后用现有的资源向期待的目标转化和接近。

给出版社投稿的经历和反馈,教会我一个重要的道理,即有效地走出困境,是学会接受暂时的现实。这里强调“暂时的”现实,而不是接受一个永久的现实。

暂时的现实和永久的现实之间存在一个大的间隔,这个间隔就是时间产生的变量,变量意味着局势的改变,也蕴藏着可能的机会。

相信存在时间变量的意义有什么好处呢?有一种吸引力法则,相信自己是什么,就会成为什么。

邓紫棋在一场演讲中提到,你相信什么,你就会朝向什么。在她小的时候,她不相信自己有一天可以作曲,对自己的不自信导致她的词曲毫无突破。一次偶然,她的学姐的原创歌曲给了她启发,她觉得自己也有可能做到。13岁的时候,她第一首全词曲创作诞生了——《睡公主》。

沉睡中的主角怎会怕寂寞

童话中的主角一百年躺卧

埋在心底的爱慕如果跟你透露

其实也只是爱慕

如现实中只可以

独个妄想不休止

宁愿继续沉睡

几年后,她在《差不多姑娘》这首里传递着一种信息,她告诉所有认为自我价值低的姑娘们,你相信你自己是谁,远比你真的是谁更重要。只有相信,你才会有挖掘和发挥潜力的动力和机会。

差不多的姑娘

追逐差不多的漂亮

她们差不多的愿望

牵着她们鼻子方向

都露着差不多的腰 Fake着差不多的微笑

……

差不多姑娘 都土生土长 在有毒的土壤

差不多都曾对镜子里的自己失望

差不多都遗忘 没有武装的模样

这差不多的症状 夸张

小时候她相信自己是个创作歌手,在不断地努力后,她作词、作曲的潜能得以发挥出来,成为了创作歌手。但多年来一直停留在只是歌手的水平,没想到后来有一天她可以包揽音乐的制作、编曲、混音,甚至是企划,还能做很多其他的事情,扮演其他的角色和承担更多的职责。

很多时候,人的潜能是逼出来的,被自己的野心,被环境推进着走出来的。学着相信自己,不给自己设限。她渐渐明白,自己存在的意义就是用生命影响生命。

现在我开始有意识地打造影响力矩阵,在朋友圈、“创客史记”公众号、领英平台等内容端增加输入内容和思考。目前有很多朋友看到我的行动,但可能还没有理解我这样做的背后的逻辑。相信一段时间后,都会有答案。对未来最大的慷慨,就是把时间献给现在。

看到李笑来老师的一个很有启发的类比:

当你遇到一扇被锁着的门,你应该去哪里找钥匙?

显然不应该只盯着锁头看,是吧?

若锁孔里插着一把钥匙,那么锁头就相当于是开着的,不是吗?

之所以打不开那扇门,就是因为它是上了锁的,而能打开那把锁头的钥匙,一定在别等地方啊。

当我们遇到任何问题的时候,也是一样的道理:那是一个需要解决的问题,它就像一把锁住的锁头;解决方案就像钥匙,一定不会在锁孔里插着,而是在别的什么地方。所以,当我们尝试解决任何问题的时候,如果只盯着问题看,只盯着问题想,只盯着问题寻找解决方案,通常只能以无奈告终。

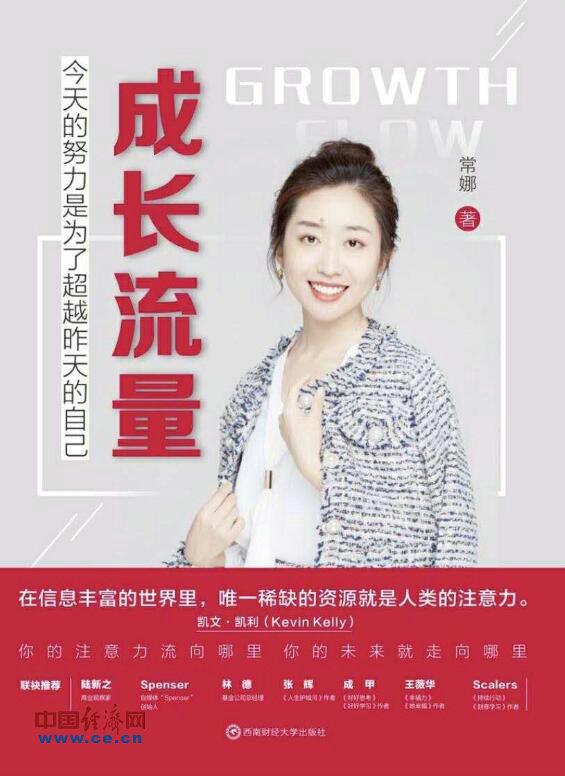

经济日报-中国经济网 摘自《成长流量》 常娜 西南财经大学出版社