有些电影注定被埋没。

它们诞生时,就领先于时代,超越大众的目光。

但当时机到来。

重生的声势,将不可估量。

最近就有一部华语片。

诞生于9年前。

平地惊雷,突然爆发——

《差馆》

没听过?

正常。

评分不算亮眼:上下两集,第一集8.4,第二集8.5。

评分人数加起来不足五千。

但在刚过去的2019年11月,它却获得了前所未有的关注。

源于一篇影评。

标题一个字:《草》。

毒饭们可能都被它刷屏过,百万级别的阅读量。

但Sir发现这背后有个奇怪的现象。

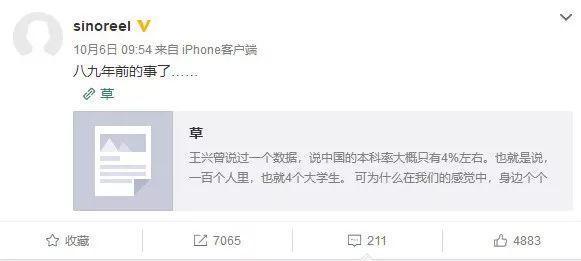

电影导演周浩,10月6日就在微博上转发《草》这篇影评。

转发7065,评论211,点赞4883。

热闹。

一个月后,为庆祝《草》破了百万阅读量,导演又在微博上转发庆祝。

这一次:2转发,9评论,32赞。

冷清。

影评火了,电影没火。

为什么?

都知道,Sir很固执。

爆款背后,是情绪的叠加。

但Sir今天就想干一件吃力不讨好的事。

抽干情绪,回归作品。

解答两个问题——

是什么,燃起了我们普遍的焦虑;

又是什么,浇灭了我们追问的勇气。

“草”,意味着草根。

它是自然中最容易被忽略的植物,却也是生命力最强的植物。

观察它,需要俯视、蹲下,甚至趴下。

是脏活累活。

可偏偏就有人沉迷。

之于《差馆》,背后有两位至关重要的人物。

导演周浩。

原新华社、《南方周末》摄影记者,蝉联两届金马奖最佳纪录片得主(2014年《大同》、2015年《棉花》),代表作还有《厚街》、《高三》、《龙哥》等,如果长期关注华语纪录片领域,他的名字不可小觑,影迷至少看过一部。

制片人沈灏。

曾经有争议的媒体人。

《南方周末》史上最有名,流传最广的新年致辞:

“总有一种力量让我们泪流满面。”

出自他之手。

估计很多人都没有意识到,九年前《差馆》的诞生,在当时是完成了一件“创举”,很“南方周末”:

你没看错。

在中国南方的广州。

电影名“差馆”,粤语中“警察局”“派出所”的意思。

呼之欲出的草根味道。

摄像机被正式允许进入一个派出所拍摄,并且这个派出所的地位也很微妙。

——全世界“每平方公里警察数以及流动人数最多”的区域派出所。

300名警察,就在广州火车站广场上。

每逢春节、国庆等假期,旅客吞吐量达到20万人次。

派出所所在的广场,是广州的名片,无数怀揣梦想的务工求学者必经通道。

穿过它,似乎就距离财富、发达、名望更近一些了。

离家乡也更远了一些。

允许拍,无论从政策还是观念上,可谓“重大突破”。

拍得怎么样?

我们接下来细说。

周浩的媒体人背景,使得他的纪录片作品呈现出相对一致的影像风格。

作品只是媒介。

用影像,讲自己想讲的故事。

周氏纪录片的三大特点,在《差馆》里尤其突出。

群像里聚焦细节。

一些导演或作品往往沉溺在拍摄群像的“雄心壮志”。

场面大,人物多,初看很有时代感,可是随着进度条的推进,就会劝退观众。

原因是,创作者的视角从没有真正聚焦到有表达力的细节上。

周浩不是。

起笔,的确是给人看到:一丛丛钢筋水泥夹缝空地的野草。

派出所门口,人潮往来,面目模糊。

这样的场景不陌生吧,比如春运。

接下来就显示用心之处了。

一两个特写,如幽灵般捕捉出的细节,准确将人物定格——

掖在裤子里的卫生纸。

说明居无定所,公厕时常光顾;

掉在地上的针管。

疑似吸毒;

脏兮兮的指缝。

除了说明是苦劳分子,也暗示饮食环境恶劣,手,是吃饭的家伙。

既是草根,无名之辈,当然无需给每个中近景甚至特写的人物,交代姓名或者身份。

但是他们又并非是影像的道具。

而是活生生的人,有故事,有来历。

或落魄,或风尘,或荒唐,或罪孽……

他们的脏乱差,被允许展现在派出所里。

九年前这样的操作,今天看实属“敢”。

不仅有真实草根,还能让真实警察出镜。

这就是周浩片子第二个特点,冷静、客观展示丰富的有效信息。

不回避,不掩饰,但也不引导、不渲染。

给观众足够的空间去接受、思考。

出现在差馆里的人包括但不限于:

不发工钱的老板、管警察借钱坐车的农民工,醉汉、疯子,流浪汉,乞丐,小贩,小偷“道友”……

上下九流。

你会看到刑满释放的人,因为给了被骗钱的女士50块钱。

而换来一句“好人有好报”。

你会看到来警局要开水泡面的小伙子,前一秒还在可怜他没钱,只能吃廉价的连调味包都没有泡面。

但下一秒才发现。

他把所有的钱寄回家,而自己去救助站寻求帮助,要票,要饭。

这事已经干过两次了。

一边,是唆使女儿偷盗的单亲父亲。

一边,是哭泣的女孩求警察放过爸爸。

在不大的派出所里,所有的冲突都是短兵相接,同时进行。

无形中,形成了一个“意见市场”。

越丰富,越接近一个更理性的“真相”:

活着,就是这样。

既不能简单地用是非来区格、评判;也不能以某个时间节点去凝固、定性。

就像人群潮骚,生活无时不刻不在变化、流转。

从细节到进行时,最后一步就是“揭秘”了。

一部老片加上一篇影评,他们共同在说的是什么?

周浩片子的第三个特点,也是他作品里最终厚积薄发的力量来源:

共情。

23岁小伙子被骗后,在警局嚎啕大哭,理由只有三个字。

心疼钱

这一幕,你看觉得心酸。

但真正让人动容的,是接下来一个安静的小动作:

警察无奈,给他5块钱买面包。

镜头没有聚焦小伙感激的表情。

而是死死盯住下半身——

他把剩下的钱又掖了掖,深深地塞进裤腿的口袋里。

太精准了。

一块钱,就是一线生机。

一文钱难倒英雄汉,经历过的普通人都太懂了。

不是不努力,而是在那关键的那个节点上,就差那么一点点钱。

难关难过。

Sir猜,片子被允许拍摄,可能还有一个原因。

基层执法者。

他们几乎没有站在过这些流浪汉、下九流的对立面。

因为。

直接地说,他们也没什么钱。

一群群人频繁在警察面前要钱,搭车也好,买饭吃也好。

怎么办,你只能给钱。

看着这些人,那一抹无奈的笑,大家都明白。

能给几次,能给多少?

此刻,在钱的面前,普通人的尴尬、为难是平等的。

不以身份论贵贱。

看到这,Sir体会到一种更高级的黑色幽默,这是在周星驰电影里见过的。

今年年初的《新喜剧之王》,你觉得导演、主演、明星,天然凌驾于无名群演之上。

但周星驰告诉你——

生活面前,谁不是矗立在一地鸡毛之上?

当基层警察与这些底层小人物,因为“借钱”发生了对话和勾连,片中还是泛起了些许人性本能的幽默感、亲切感。

周浩曾经说过:

其实我的片子里淡淡的哀伤是有的,甚至有些失落也是有的。

但它还是有一些小小的亮点在里面。只有你充分去理解世界、人生,也许它就是这样。

哪有那么多乐观的事情,但是我们又不得不抱着乐观的态度活下去。

周浩的片子,就是让我们去观察一片野草。

先展示草丛的密集、无序,震撼。

慢慢地,推进镜头。

你会看清楚某一棵草(人)的状态。

有些萎靡、有些枯萎,有些蒙灰,被挤压,被破坏。

但是,接着,他又提醒你看到:

草与草之间的勾连。

一端,是镜头里的他们。

另一端,就是屏幕外的你。

片子好是好。

但毕竟过去九年,为何突然能爆?

不是没有道理。

2019年了,我们以为的进步并没有想象的那么大。

老问题,也还是新问题。

——对“钱”的焦虑,对“活”的纠结。

比如Sir最近身边人都玩过一款网络游戏:

花光比尔盖茨的钱。

怎么花光?

2美元的汉堡,要买450亿个。

但全球人口总数,才不到76亿。

20万美元的兰博基尼跑车,也需要45万辆。

买完32个NFL(美国职业橄榄球队),他还剩163亿美元。

你想象不到顶级首富的生活。

你自然也想象不到那些草根会有什么样的生活。

不知道什么时候开始,网络里有了这样“莫名其妙”的数据:

中国10亿人没坐过飞机、13亿人没出过国、90%的人没喝过星巴克.50%以上的中国人没有喝过农夫山泉。

全国有效因私普通护照持有量达到1.3亿本。

不可思议?

太正常不过了。

无论《差馆》,无论《草》都只是一条导火索。

它引燃的,是我们长久处于讨生活,求奋斗的状态下,长期被自我阉割的惶恐。

但这是纪录片拍出来的目的吗?

Sir不认同。

在Sir看,它展示奇观,暴露荒诞的背后。

是让我们自洽。

因为贫困,《差馆》里的故事,让Sir一开始在脑子里响起的发音是:我cào。

看着都心痛。

因为穷,想死,死不掉,只能寻醉。

喝醉来这跟警察聊闲天的。

一撸袖子,说自己今天早上才自杀,血还没干。

抱怨一通后,趁着酒劲,睡在警局的长椅上。

看着那道暗红的血道子。

cào。

有半大的孩子,因为不愿意被人唆使偷包而被大人打。

救救孩子啊!

cào。

还有来警局报案,说是自己的东西被偷了,还被人打了一顿。

细问之下,是100个自己捡的矿泉水瓶。

拾荒者将100个瓶子当做一笔可以丢失后要被报案的财富。

cào。

但这统统是现实。

这是两个世界的,甚至更多不同世界,突然被打通之后,产生的极具讽刺的对比。

所以,在这里,能看见拿着“地毬第一秀才”名片在警局里行骗的神棍。

喋喋不休一直管警察借钱,却又不愿意去救助站的年轻人。

没钱,却想坐公交去讨要工资的工人小哥。

这些荒诞在常人生活里,格外的匪夷所思。

但换位思考。

看着田朴珺晒管家端来WIFI密码的银盘子,王思聪晒坐在私家飞机上的狗子王可可,我们依旧觉得荒诞。

这也是现实。

底层无暇也无力说出来,有钱人无暇也无意说出来。

Sir不止一次想起《大佛普拉斯》。

肚财说的:有钱人的人生,你看,果然是彩色的。

在《差馆》里,要改一下。

有了(点)钱的人生,才可能是彩色的。

原以为,Sir能发出cao的惊叹,是通感。

错了。

在b站看《差馆》时,几度被里面的弹幕劝退。

在评论这些人时,字幕也毫不留情的往死里批判。

就像是前面那个靠救助站买票,吃白水面条的小伙子,在被发现是在“薅社会主义羊毛”后,弹幕里是一片谩骂。

臭不要脸

他为什么还有脸说出来

饿了知道吃饱 大概这人也就这样了

但镜头里的他们呢?

小哥还是一脸无所谓的样子,开心地说:有钱都放在家里啊。

他已然放弃“正能量”。

Sir并没有为这样的投机倒把洗地背书,但夏虫不可语冰。

可气可恨的穷人,是怎么来的?

是我们要探索和思考的。

周浩没有办法在一部片子里把所有问题解答了。

他能想到的,也只是最日常,最无奈的办法:

给钱。

除了上面说的警察给钱,他在其他片子里,直接站出来给采访对象钱。

比如《龙哥》,每次见面,龙哥都会跟他讨固定的二百块钱。

在《急诊》里,他又掏了200给癫痫犯病的年轻人。

看着这些人,那一抹无奈的笑。

周浩、观众都知道:杯水车薪。

贾樟柯在自己的微博上说过这样的一句话:

贫困是一种通感,不是一种奇观。

在《草》热成一道现象级文章时。

我们到底在看什么?

不是要高屋建瓴地聊政策、发展,这些交给专家、专业人士。

也不是要刺激短暂、自我陶醉的同情心,阅后即忘。

它实际上在提醒我们一种生而为人的危机感:

有的人贫穷艰难在物质上,费劲跑一百步才能到达你的起点的命。

但更多人的“穷”或者“难”在精神上:

职场、家庭还有自我满足,层层挤压、推搡。

怎么撑过去?

穷的焦虑。

生的希望。

缺一不可。

本文图片来自网络

,