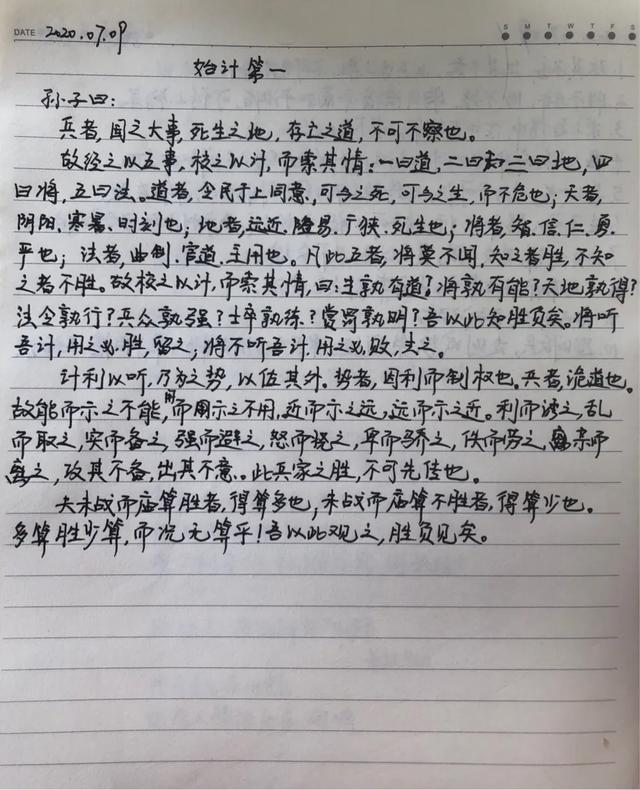

1.兵者,国之大事:战争是关乎国家命运的大事

孙子曰:兵者,国之大事也。死生之地,存亡之道,不可不察也。

上面这段话的意思是说,孙子告诉我们战争是国家大事,它关系到军民的生死,国家的存亡,是不可以不认真考察研究的。孙子在这本书一开始就强调军事的重要性,是想让我们知道,打仗不是儿戏,而是关乎国家人民命运的大事情。

“兵”,本义是指兵器,引申义为兵卒、戎事、军旅之事或军事等。“国之大事”。古人说“国之大事,在祀与戎”,其中的“戎”就是“兵”。 国家大事有两件,一件是祭祀,一件是军事。祭祀,是为了延续种族,与生命有关。军事是为了国家安全,也和生命有关。孔子说,军旅之事他没学过,但他的弟子子贡问政,他讲3条:足食、足兵、取信于民,其中就有兵。可见“兵者”对一个国家来说确是十分重要的。春秋战国时期,战争频仍,国家没有军事力量,那是难以想象的。战国末年更残酷,光是秦、赵之间的长平一战,秦军就屠杀了40万赵兵。所以《鹤冠子·近迭》中说,天地人,天地远,人道近,三者之中,人最重要,人道又以兵最重要,叫“人道先兵”。

“死生之地,存亡之道”,这段话很清楚,即“兵”是关系到士兵生死、国家存亡的大事。“死生之地”,就是“死地”和“生地”的合称。“死生之地”实际上就是战场、战地。战场上的死生,关系到国家的存亡,军事的背后是政治。这是生死存亡的大事,当然要重视,即“不可不察也”。在《孙子兵法》中,一再反复地强调,三军的将帅是决定人们生死的关键,即“司命”。《孙子兵法》开宗明义,第一篇就着重强调军事对于国家的重要性,是对用兵者的警告。《孙子兵法》中,到处都是警告的话,这是其一大特点。

2.经之以五事:决定战争胜负的5个因素

故经之以五事,校之以计而索其情:一曰道,二曰天,三曰地,四曰将,五曰法。

孙子认为用兵作战前,首先要比较敌我双方的客观条件,这样就会做出正确的判断,制定正确的谋略,才能取得胜利。为此,孙子首先提出了“经之以五事”的比较内容与比较标准。孙子“经之以五事”的具体内容是:一曰道,二曰天,三曰地,四曰将,五曰法。

道

“道者,令民与上同意也。故可与之死,可与之生而不诡也。”道,就是政治。这里明确提出道的标准是“令民与上同意”。也就是孟子提出的“人和”。同意、同欲,才能上下同心,三军一心,为道义而战,死不旋踵。

天

“天者,阴阳、寒暑、时制也。”也就是孟子所说的“天时”问题。古代春、秋不兴师,恐妨碍农耕;冬、夏不出征,恐伤害健康,都是考虑到天时条件的制约。

地

“地者,高下,远近、险易、广狭、死生也。”地,即地理条件,孟子谓之“地利”。用兵须讲地理条件;地高不宜仰攻,地下不宜处军;远者宜缓,近者宜速;险地宜用步兵,平地宜用车骑;地广宜用大兵,地狭宜用精兵;死地宜战,生地宜守。

将

“将者,智、信、仁、勇、严也。”作为将帅,应该智能谋划,信能赏罚,仁能附众,勇能果敢,严能立威。曹操称此“五德”为“将德”。

法

“法者,曲制、官道、主用也。”法指军事制度、治军法规、后勤管理以及调兵遣将、任人用才之术,也是影响战争胜负的一个重要条件。

孙子的高明处是,他在制定决定胜负的比较内容时,不就战争讲战争,不就军事讲军事,而是全面考察军事、政治、人力、物力、天时、地利诸因素,注重综合实力的比较。临战之际,“五事”是制胜的条件;和平时期,“五事”则是治国治军的基本内容。只有平时注意“五事”的治理,才有战时突现综合优势。而军事上的胜利,正依赖于“五事”优化产生的综合实力,正是综合国力的胜利。

此外,孙子不是将“五事”等量齐观,而是通过先后排列,表明这5种制胜因素有轻重、主次之分。孙子将“道”居于“五事”之首,与孟子强调的“天时不如地利,地利不如人和”暗中相合。根据对“五事”的不同具备情况,可以把军队分为“仁义之师”、“节制之师”、“权诈之师”。根据将帅对“五事”的不同掌握和运用程度,又可以把军事家分为不同的等级。可见孙子“五事”不仅是衡量综合国力的标准,也是考查军事家优劣的尺度。

孙子尖锐指出:“凡此五者,将莫不闻,知之者胜,不知者不胜。”我国历史上的重大战役胜负预测验证了“五事”要素的正确性、合理性。以著名的三国“赤壁之战”为例,公元208年时,曹操率军攻打江东,孙权召集群臣商议,群臣大都以敌众我寡,难以抵御为理由,主张归降曹操。唯独周瑜坚持抗战,并以“五事”为标准,分析了孙权必胜的根据:“曹操虽然名为汉朝丞相,实际上是汉朝的奸贼。将军以神武雄才,凭借着父兄的基业,割据江东,地方数千里,兵精粮足,英雄乐业,正应当纵横天下,为汉室除暴去秽,为什么要去投降曹操呢?况且曹操引兵前来,已有多处违犯兵家的忌讳,可以说是自投罗网。如今曹操北方未定,马腾、韩遂尚在关西为其后患,而曹操率众久居江南,这是一大犯忌。北方军队不熟悉水战,弃鞍马而驾舟船,与江东争锋,这是二大犯忌。目前正是隆冬盛寒,粮草短缺,这是三大犯忌。中原士兵远涉江湖,不服水土,多生疾病,这是四大犯忌。有此四大犯忌,曹操虽然兵精将广,却注定要失败。这正是捉拿曹操的好机会。我愿领精兵数千,屯驻夏口,保证为将军破敌。”孙权听后大喜,立即让周瑜统兵拒敌,果然获取了以后的赤壁大捷。

3.兵行诡道:用兵打仗是一种诡诈的行为

兵者,诡道也。

孙子认为用兵打仗是一种诡诈的行为。在此基础上,孙子还提出了所谓的“诡诈十二术”。

兵行诡道

“用兵重道”与“兵者诡道”这两个重要的军事命题看似对立,其实并不矛盾。《孙子兵法》注家张预说:“用兵虽本于仁义,然其取胜必在诡诈。”《乾坤大略·自序》说:“所有既明,则正道在,不必言矣。然不得奇道以佐之,则不能取胜。”这些论述阐明了“用兵重道”与“兵者诡道”这两个命题处于军事学的不同层面上。“用兵重道”说的是战争性质,强调用兵的正义性、人民性,这是用兵的“正道”;“兵者诡道”说的是用兵的战术,它是辅佐“正道”而施行的“奇道”。失去“正道”则兵失其本;不用“奇道”则“正道”难行。所以《黄石公三略·中略》总结说:“德同势敌,无以相倾,乃揽英雄之心,与众同好恶。然后加之以权变,故非计策无以决嫌定疑,非谲奇无以破奸息寇,非阴计无以成功。”或反用兵的真实意图而行动,或掩盖事实的真实面目而行动,或顺应敌人的某些主观愿望而行动。总之,要以假象掩盖真相,以形式掩盖内容,造成对方的错误,达到出奇制胜的目的。

诡诈十二术

孙子在刻意说明了“兵行诡道”的基础上,又归纳总结出了“诡诈十二术”,即十二条行诡之术,可谓军事谋略的智慧总结。这十二术分别是:

(1)能而示之不能:本来能打,就装作不能打。(2)用而示之不用:本来要打,就装作不要打。(3)近而示之远:本来要去近处,那么就装作要去远处。(4)远而示之近:本来要去远处,那么就装作要去近处。(5)利而诱之:敌人贪婪,那么就用小利去引诱他。(6)乱而取之:敌人混乱,就趁机攻击他。(7)实而备之:敌人力量充实,就注意时刻防备他。(8)强而避之:敌人兵强卒锐,就暂时避开他。(9)怒而挠之:敌人来势汹汹,就设法屈挠他。(10)卑而骄之:敌人辞卑慎行,就要使之骄横。(11)佚而劳之:敌人休整得很好,就设法使之疲劳。(12)亲而离之:敌人内部和谐,就离间他。

4.庙算:计划决定胜负

夫未战而庙算胜者,得算多也;未战而庙算不胜者,得算少也。多算胜,少算不胜,而况于无算乎!吾以此观之,胜负见矣。

孙子十三篇,以《计篇》为始,而在篇中,又以“庙算”为最重要。所谓“庙算”是指:古代交战双方在开战前,最高决策者首先要在庙堂举行会议,测算双方综合实力,谋划作战大计方略,预计战争胜负趋势。孙子从以下两个方面对“庙算”做了阐述:

先算胜后算

战争事关人民生死、国家存亡,因此在决定要不要开战,如何开战这些生死攸关的问题时,一定要首先在代表“社稷”的宗庙内召开最高军事决策会议。成大事者必三思而后行,举大兵者当先计而后动。只有首先在庙堂上将要不要开战的利害权衡好,将如何开战的策略谋划好,才可增加行动的预见性,避免作战的盲目性。孙子是兵家权谋派,以长计善谋为特色,自然更是强调“庙算”中先计而后行、先算胜后算的重要性。

多算胜少算

孙子在如何“庙算”中,提出了“多算胜,少算不胜,而况于无算乎”的重要运筹思想。孙子的“算”应包含两层含义:一是计算,即敌我双方的力量对比和条件权衡,看谁的优势多。比如“经之以五事”、“校之以七计”等,都是这方面的“算”的内容。“经之以五事”与“校之以七计”,实际上是从宏观战略层面来进行多侧面的胜负决算。二是谋算,即根据双方的综合实力与具体条件来谋划制定作战方案。《计篇》后半部分讲的“因利而制权”、“诡道”十二术以及“攻其无备、出其不意”的战术总则,都是讲的具体作战方略、战术的谋算。在“庙算”中只有把战略上的计算与战术上的谋算结合起来,才是真正周全的“多算”。只考虑某一层面或某一侧面,则为“少算”。不加筹划,一意孤行,那就是“无算”了。多算胜少算,无算则一点取胜的希望都没有。

总结

孙子关于“庙算”决胜的思想,不仅为古今中外军事家所推崇,而且已被广泛地运用于经济、文化和政治等多个领域。要制定正确的发展战略,就不能不遵循先算胜后算、多算胜少算的“庙算”法则。

,