余 梅/文

引 言米芾、王铎是中国书法史上最具代表性的两位书家。后人评价米芾书法“北宋第一”。吴昌硕评王铎“有明书法推第一,询非虚言。”他们的书法分别代表了各自所处时代的书法水平,对后代书法也产生深远的影响。在书法研究中,比较研究是一种比较普遍的方法,通过对比研究,凸显研究对象的特点和本质,从而更深刻地了解研究对象。

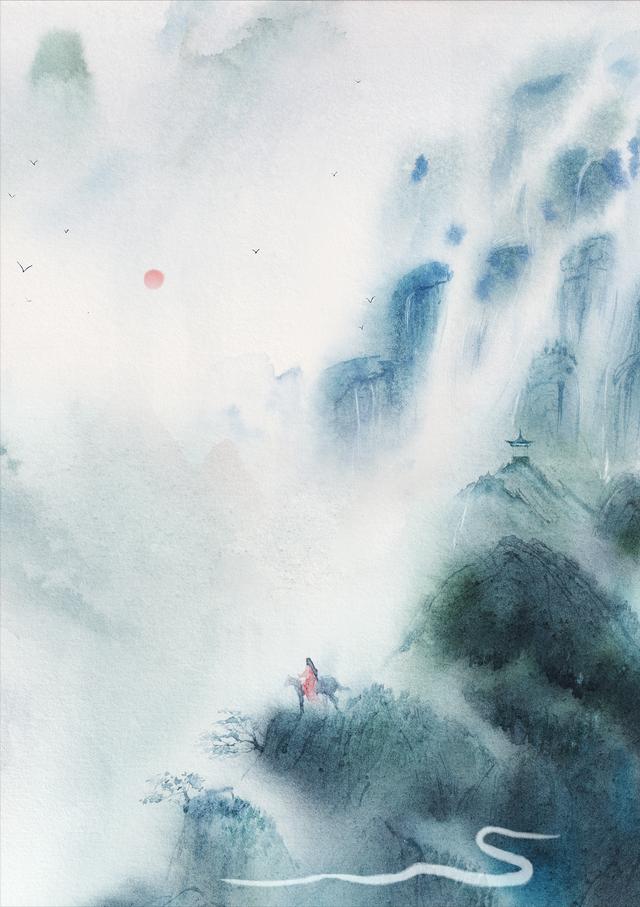

从书法史的视角来看,二人皆以“二王”为宗,崇尚“古法”,但书法风格不同。他们的书法风格如何形成?与哪些因素有关?二人在不同程度上凸显的心理矛盾,是什么原因造成的?对二人书法风格、审美理想产生什么影响?

“常”与“变”在艺术创作中有继承和革新的含义,“变”是在充分吸收“常”的基础之上产生的。米芾、王铎书法的“常”与“变”,首先是成长环境和个性心理因素。其次是师承,书家所取法的对象。最后是书学思想。这三个原因共同构成一个整体,最终表现在书家书法作品的风格上。所以本文要从这三个方面展开比较,分析其同中之异,异中之同。

一、世事百态笑相迎 报国无门空自怨杨成寅先生认为:“绘画法则变化的关键在于社会与自然环境以及画家本人,环境和人的常与变引起了绘画的常与变;绘画的变应该跟随时代,也应该跟随画家本人。”1书法亦是如此,然受环境和个性的影响,因此体现的书法艺术精神呈现出时代性和特殊性。

米芾出生在一个“祖先”多以武干官显”的家庭。米芾自幼聪明,但并未通过科举考试仕途入仕。在文人雅士中间,米芾文不及东坡,诗逊于山谷,心中不免自卑。而在官场上,米芾既缺乏过人的手腕,又没有可靠的后盾。在这样的环境中成长起来的米芾,既感到自卑,又不甘居于人下,为了引人注意,也只好故作有违本心的颠状,故被人称之为米颠。王铎幼时家教极严,父亲教子无姑息,对儒家的纲常伦理绝对严格遵守,但他内心却是压抑的,在朝为官,向往政治清明,然而皇帝昏庸,吏治腐败,民不聊生。他看到大明将倾,将自己的渴望和理想在书法中表现出来。降清后的王铎矛盾的心情更为复杂,内心痛苦和挣扎更严重,曾说:“我无他望,所期后日史上,好书数行也。”2

潘天寿说:“艺术之常源于人心之常,艺术之变发于人心之变。”两人的成长环境和性格气局,在一定程度上导致了他们对人生境界的态度。在书法创作中,米芾选择细致的用笔,欹侧的结体,疾速的书写方式来宣泄心中之气。他的颠表现在书法中,是以一种毫无顾忌的,甚至是游戏的心态临习和创作。而王铎在书法创作中,对新秩序的渴望寄托于书法之中,对于雄壮和力量疯狂的追求,所以王铎书法中的新、奇、雄、壮、力、势等是前所未有的。但是究竟米芾、王铎书法的情绪变化,是属于“理性的表述”或“真情的流露”,唯有从二人的作品风格、情绪变动与文字本身的搭配性,以及师承取法等不同方面进行考察,体现常与变之间的对立统一。

二、古之学者必有师 传道授业解惑也唐代书家尚法,寻找书写规律,追求秩序的美,理性的美,其滥觞之一在于压抑思想情感,束缚创作欲望。宋人意识到这一点,提出“变”,着力摆脱规律,发扬个性,提出了“我书意造本无法”的尚意观点,对唐书“法”的限定有很大突破。既有创新也有继承,亦注重“不废前人”。而明末不仅是一个充满矛盾和对立的时代,也是一个思想和艺术都走极端的时代,这种情况固然让有强烈自我目标的艺术家获得解放,但却使那些需要稳固的传统,以及遵循规范的艺术家们相形见绌。

米芾一生以晋人为宗,多得晋人笔意,喜欢收集晋人法帖,故其斋号“宝晋”。他论草书也以入“晋人格”为标准。前人评述:“元章早年涉学既多,晚年则法钟王”,3“(米芾)大抵书效羲之,诗追李白,篆宗白籀,隶法师宜官”。4而王铎作为晚明最具代表性的书家,书法以行、草为最。王铎的大幅草书笔连字连,一笔到底,酣畅淋漓,大气磅礴。前人论述:“其字以力为主,淋漓满志,所谓能解章法者是也。”5他那随心所书,张扬个性与晚明个性解放思潮是合拍的。

米芾 《中秋贴》

米芾师承一是魏晋书,以王献之为主。从《中秋贴》能看出,欹侧奔放的笔势近于献之。二是唐人,主要有沈传师、李邕、颜真卿、柳公权等,其书风熔铸诸家。米芾取法转益多师,有深厚的传统文化积淀,学习米芾不仅能够学习他本身的风格特征,还能追溯几代名家。王铎师承取法主要以“二王”为主,对米芾尤其用功,被认为“南宋吴琚以来,学米第一”。王铎在《琅华馆帖》中跋云:“予书独宗羲、献。”怀仁集王羲之书的《圣教序》,他临了三年,能做到字字逼真。因为深厚的传统功夫,所以在尽情挥洒时能从心所欲而不逾矩,为今后风格之变打下基础。他对唐人书家广泛涉猎,对怀素抱有戒心,王铎取法标准是“晋”,这一点认识与米芾完全一致。

米芾 《蜀素帖》 局部

米芾 《蜀素帖》 局部

“常”与“变”在艺术创作中有继承和革新的含义,“变”是在充分吸收“常”的基础之上产生的,《蜀素帖》是米芾三十八岁时的作品,是米芾静心之作。正像董其昌跋中所说:“米元章此卷如狮子捉象,以全力赴之,当为平生合作。”6刚开始是以认真的态度进行的,到了后面部分,一是技法愈加娴熟,写得顺手,心态愈加开张,而情趣骤长。因此许多作品益觉精彩正是后半部分,书家主体的审美理想,愈来愈明显地转移到艺术创作的运动中,作品愈能展现风采。

米芾、王铎取法对象都是以“二王”为核心,又将各自的领悟、个性心理和时代环境相结合,有所同又有所不同。王书于米书大致但又远过于米书,王铎对墨法、章法的创新又是米书不能及的。二人虽深研“二王”,但临摹“二王”作品的载体完全不同,米芾所见唐摹本多,是墨迹,保留了笔法信息。至晚明,王铎只能通过临摹《淳化阁帖》来学“二王”,因此王铎更注重笔法之外的信息。米芾、王铎并不反对学习古人,但主张不应一味学习古人,应适度地在古人基础上求变、求新、并不是完全否定前人,以发展的眼光来看待前人的书法。米芾、王铎对古人的师法无不形态逼真,融合诸家之长而变法,产生自我风格。

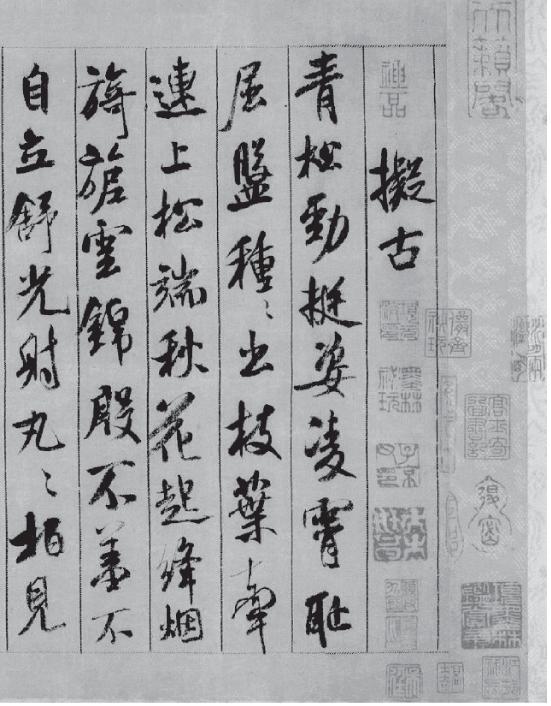

三、米芾、王铎崇古思想之“常”与“变”“常从非常来,变从有常起”。若想在艺术上有所成就,就必须处理好传承与创新的关系。潘天寿说:“凡事有常必有变;常,承也;变,革也。”7米芾、王铎的“常”与“变”体现在对书法的继承以及在之基础上的创新,一方面对古人尊崇的态度,另一方面不能墨守成规。米、王早年的学书经历主要是对传统的继承,是对“常”的领会与掌握过程,而其艺术成熟时期挥洒自如并形成自我面貌的创作则是在此基础上的“变”。以“古”为核心,米芾和王铎都认为学习古人锻炼运笔能力,在技法之上追求精神。在他们的意识里,“古”是根基,是源泉,是不入俗格的保证。本章节以他们的书学思想和书法实践为主,同时结合其书法创作进行分析。

(1)实现车体结构的轻量化。表1为CFRP与金属材料的力学性能对比。由表1可以看出,CFRP具有密度小、比强度高、比模量高的力学特性,利用其轻质、高强度的特点可大幅度降低结构自重,从而提高车辆运载能力,以及降低能源消耗。

(一)尊崇古法 技与道合古法就是魏晋书法所用的笔法,对于在继承法度的同时的变法或变形,古人也有非常多的论述。如:凡书通即变。王变白云体,欧变右军体,柳变欧阳体,永禅师、褚遂良、颜真卿、李邕、虞世南等,并得书中法,后皆自变其体,乃书家之大要。书法艺术是技与道的完美结合,书者悟其何为技何为道,如学技不入道则不可成大家。

米芾书法造诣极高,在继承传统的基础上,变古出新。米芾在评价前代书法时,常常以合乎古法为评价的标准。有古法者则美,反之则丑。“颜真卿学褚遂良既成,自以挑剔名家,作用太过,无平淡天成之趣......大抵颜、柳挑剔为后世丑怪恶札之祖,从此古法荡无遗矣。”8“怀素少加平淡,稍到天成,而时代压之,不能高古。”9在米芾书论中,抑羲扬献和卑唐崇晋观点十分鲜明。因颜柳之书“古法荡无遗矣”被米芾贬为“丑怪恶札之祖”。古法荡无遗矣是因为“无平淡天然之趣”,而平淡天成就是米芾追求的最高境界。他认为只有魏晋时期的书法达到了平淡天成,即符合古法的特征,但魏晋以后的书法都不可避免地失却了古法,沾染了俗气,唐人书法最为典型。当然米芾卑唐所指的主要是楷书和张旭、怀素的狂草。古等于不俗,这个观点与王铎持相同态度。因此,米芾的卑唐崇晋和抑羲扬献的观点实际上是他崇古思想的反映。马宗霍所言:“明人类能行草,岁绝不知各者,亦有可不见。简牍之美,几越唐宋。惟妍媚至极,易占俗笔。”10就是说,一代一代沿着晋唐书风学下来,虽然法度不失,书风却日益衰微。书法创作需要变化、创新才能持久。王铎看到了这种弊端,打起了复古的大旗,“书不参古碑,书法终不古,为俗笔多也”。王铎传世作品里近一半是临作,早年的《圣教序》,是他三十三岁之作,临写得中规中矩,能看出亦步亦趋的摹古态度。

王铎临 《圣教序》 局部

王羲之 《圣教序》 局部

变以常为基础,常是变的前提。在崇古的思想下,必然会选择师古的书法实践。在书法学习上,米芾选择苦学的途径来锤炼技法,书法风格并非一朝一夕形成的,而是经历一个艰辛漫长的过程,主要是通过临习大量的古帖让技法达到熟练的程度,然后用技法书写出丰富多彩的线条来表达自我的情感。他嗜书如命,自云“一日不书,便觉思涩”“他好俱忘”。米芾终日临习古人为了就是锻炼运笔能力,使自己的运笔达到自由自在的境界。之后的沙孟海说王铎是“一生吃着二王帖,天分又高,功力又深,结果居然能够得其正传,矫正赵孟頫、董其昌的末流之失,于明季书坛可谓是中兴之主”。王铎曾提出:“书法贵得古人结构,近观学书者,动效时流。古难今易,古深奥奇变,今嫩弱俗雅,易学故也。”“古人结构”应当是笔法方面的规律。王铎主张,学习古人法书不能仅限于笔法、结构等技法层面,最后还是要通过技法的把握来体会古人的“神”。这两方面一起反映王铎崇古观念的含义。王铎之所以能够抓住书法中的“神”,还是跟他接触《淳化阁帖》有关,因为他知道笔法的保存是有所缺失的,但保留了古人法书的神韵,说明笔法不是古人书法的全部。当他意识到这一点,书法境界就比别人高,从而既不忽视技法,又能把握古人之精髓。由于晚明大幅作品的增多,所以王铎将字形结构的把握作为临古的目标之一。他受柳公权“拓而为大”方法的启迪,将其运用到自己的临作中,并进而获得创作灵感。

魏晋书法是米芾、王铎共同学习的范本,注重激发锤炼、崇尚勤学苦练是他们共同的学习方法。以现代人的眼光看,这实际上是一个不断将外在技法内化为自己内在需求的过程,而这个过程的特点就是大量地、仔细地临摹,如若没有苦学的过程,那么创新就无从谈起。反之,书者若学其技不悟其道,则不可成大家。而书学之快感,并非在于超越古人,而在于品味人生,提高自身对人生的领悟。

(二)惟变所出 万变不从任何艺术都不可能凭空产生,必然有对前人成果的继承,否则就失去了成长的基础;同时又必须有所创新,否则就没有了发展的动力。唯有千变万化而不盲目苟同,这样创作出来的作品力能创新而不随从。米芾的性格个性张扬,在书法创作中渗透着“自我”意识,形成了与时代潮流格格不入的态势,也形成了自己鲜明的个性特色。王铎在书法临习与创作中,提出变法度,所谓“变”就是非常明确地指明了人们在继承法度的基础上所进行的形式上的革新与创新,是超乎法度之“神”。

米芾的创新之处就在于他的任性而为,因此他在诗中写道:“要之皆一戏,不当问拙工,意足我自足,放笔一戏空。”“意足我自足”,充分表达了米芾书写个人情怀的观点,让主体的情感充分展现。米芾主张执笔轻,这样写时不受束缚,行笔时就会较少滞涩感,便有利于书家表达情感。米芾对“二王”经常感到不满,说“回视二王,顿有尘意”等语,尽管不排除他性格中有狂的倾向,但他一心创新,不为“二王”所束缚的意识却十分可贵。米芾曾言“老厌奴书不玩鹅”,说明他对古人一直保持着小心和创新的主动性,米芾最终创造出了属于自己的风格。米芾书法以欹侧多姿为主要特点,精于用笔、结体、章法亦多幻变。这与他“不羁”的性格息息相关。米芾曰:“自古善书者,但得一笔,而我独得四面。”米芾所说的四面,当然不仅仅指用笔的多变,包括其体势的多变等,更体现出他的狂放不羁,从《研山铭》里可窥得一二。

明以前的书写都是横幅手卷小字,明代建筑变得高大,大幅式的立轴很流行,大字和小字在用笔、结字、章法、用墨上都有很大的不同,横幅和竖式也大不一样,都要进行大幅度的“改造”,王铎在这种变化中找到了最好的平衡点。王铎五十岁左右的作品是他创作的高潮期,书写首尾字间的视角差太大,加之一笔数字,注重书法中的时间与空间的概念。展现大家的另一方面:力量、速度、变化和性情,这种情感为主轴的美学是一种反传统的美学。王铎的用笔疾风骤雨、结体东倒西歪、头重脚轻造型、极尽扭曲,但能随时调整空间产生视觉冲击力。王铎晚年艺术风格特点及成就,也突出了标题中的“变”。

王铎 临王羲之《不䆺、清和帖》

王铎 《金山寺》

王铎 《临张芝帖》

结 语本文尝试性地对米芾和王铎进行了比较详细的对比分析,通过对米、王书风形成的历史背景、成长环境和独特个性的分析、二人主要的取法对象、以及崇古思想的“常”与“变”的比较,可得出以下结论:一、米芾、王铎书法分别代表了宋、晚明艺术特征和时代风尚,以及时代对两位书家的影响。二、他们在书法的学习上,取法多家,自我革新。三、他们一同虔诚“入古”,又“变法”出新,以浓墨的笔触证明了“继承与创新”是书法发展不变的主题,二人书学观的不同形成不同的书法风格。

我们知道无论是宋代的米芾,还是晚明的王铎,虽以晋为宗,崇尚古法,但也伴随着胸中逸气的抒发,在一定程度上,受客观现象与笔墨技巧所限,并没有达到真正的师古。二者虽崇尚古法,遍临名家书帖,但都能各取其意,成自家一脉。书法不仅要适应时代的要求,更要符合内心的追求,这样才有利于书法艺术的传承和发展。

注释

①杨成寅《中国书画语图解:石涛》中国人民大学出版社,北京,2003年12月版,P195-P196

②黄惇《中国书法史元明卷》,江苏教育出版社,P364

③马宗霍《书林藻鉴书林记事》P136,文物出版社,1984年5月第一版

④宋.《宣和书谱》卷十二,《中国书画全书》第二册P36,上海书画出版社,1993年10月第一版

⑤高居翰《气势撼人》

⑥董其昌跋米芾《蜀素帖》

⑦潘天寿《听天阁画谈随笔》,上海人民美术出版社,上海,1980年3月出版,P8

⑧米芾《海岳提跋.跋颜平原帖》,《米芾集》,湖北教育出版社,2002年5月第一版,P200

⑨米芾《论草书帖》,《中国书法全集37.米芾一》,荣宝斋,1992年3月第一版,P86

⑩马宗霍,《书林藻鉴》

(孟云飞转自《书法赏评》 2020年第1期 P8-12页)

,