国内有关部门根据网络搜索酒店预订数量与机票预订数量做出推测,今年即将到来的“五一”黄金周正在展现高光时刻,出行人数可望突破2亿以上,成为一个井喷的旅游旺季。现在,人们早早开始准备自驾游、坐火车或者乘飞机到全国各地举家出游,享受美好的假期之旅。但遗憾的是,生活中恰恰有这样一部分人,他们经常饱受晕车、晕船、晕机之苦,轻的眩晕,恶心;重的五脏六腑翻江倒海,甚至虚脱和休克。这种让人的身心经历非常糟糕的现象和体验,被医学界称之为“晕动症”,也叫运动病。

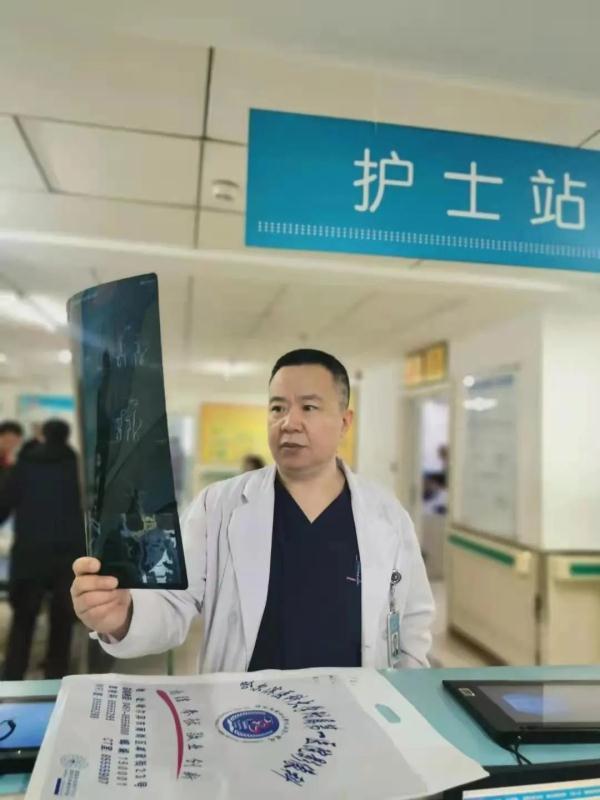

那么,什么是晕动症?其发病原因和机理何在?治疗方法有哪些?日常生活有无防范的要领和招数?就这些群众关心、关注的问题,黑龙江省中西医结合学会眩晕病专业委员会主任委员、哈尔滨医科大学附属第一医院神经外科四病房硕士研究生导师谢春成教授一一进行了解答和解读。

晕车晕船是种糟糕的体验

谢春成教授介绍说,晕动症是人们乘车船、飞机时所产生的颠簸、摇摆、旋转及加速运动等刺激人体的前庭神经而引发的疾病。尤其当急刹车、急转弯或突然起动时症状更厉害;而在下车休息片刻,可逐渐减轻或恢复。作为一种贯穿古今的症状,早在2000多年前,希腊医生希波克拉底就曾写道:“在海上航行证明运动会扰乱身体。”事实上,“恶心”一词源于希腊语词根“nautical”,直译正是“船”的意思。

晕动病的临床表现是恶心和呕吐。约有1/3的人群因晕动症而严重影响其海、陆、空旅行及其他运动方式(如乘电梯、扶梯)。据统计,有多达2/3的旅行者在汽车中至少遭遇过1次晕车症状,坐在后排座位上的人尤为严重。在极端情况下,多达60%的人会经历这种刻骨铭心的体验,尤其是被动运输的人更容易被“晕倒”。国外资料显示,在年轻人群中,特别是年龄在6-12岁的儿童,晕车情况司空见惯。而在性别差异上,女性患有晕动症的几率往往会更高,这与其激素分泌周期有一定关联,在月经前后达到顶峰。

谢春成指出,晕动病由于运动环境的不同,又被分为晕机病、晕车病、晕船病、宇宙运动病及虚拟现实模拟器病等。其中,虚拟现实模拟器是借助前庭电刺激技术,将电极放在耳朵相应位置上,让用户完全沉浸在当前的环境中,得以“真实”感觉自己驾驶的宇宙飞船正在俯冲或转弯,游戏结束后,有的年轻人经常恶心呕吐,站立不稳。

晕动症到底是怎么产生的

临床中,依据症状的严重程度,通常将晕动病分为轻中重三度:轻者咽部不适、唾液增多、疲乏、嗜睡;中者恶心、呕吐、头晕头痛加重、面色苍白、浑身冷汗;重者上述表现加剧、呕吐不止、心慌、胸闷、四肢冰凉、表情淡漠、唇干舌燥、精神抑郁,甚者伴有脱水、水电解质紊乱等。谢春成介绍,晕动症的群体相当广泛,但我国尚缺乏详实的流行病统计学数据,也缺少其专科专病门诊。

当前,学术界对晕动症的发生机制存在不同解释,如神经不匹配、敏感性过高、血液动力学改变、神经递质异常、遗传因素、种族差异等。其中更多的学者认为,晕动症的形成是因感觉系统的冲突和不匹配而酿成的,这是因为前庭、视觉和动觉的感知与输入系统的矛盾效应。例如,人们观看3D电影时,前庭与动觉输入系统感知的是本体的相对静止,而视觉为相对真实的动觉观感,这就造成了视觉与前庭之间的冲突效应,进而酿成了晕动感。除去一些器质性原因,心理精神因素也能诱发晕动病,如情绪紧张、睡眠不佳、作息习惯不规律等。

谢教授介绍,晕动症的发生也与振荡频率有关联,恶心程度随着暴露时间和振荡强度的增加而增加,在0.2赫兹左右的低频运动时,恶心程度达到峰值。而一般的交通工具的颠簸频率恰好在此期间内,如汽车、轮船、飞机等。但在骑马、步行、跑步和骑自行车时,所震荡的频率都高于1赫兹,所以通常不会产生刺激性。

一个不争的事实是,偏头痛患者更易受到晕动症的“纠缠”,尤其是在偏头痛发作时,晕动反应越发严重。谢春成指出,在偏头痛病人群体中,同时伴发晕动症的比例高达40-70%。由于三叉神经血管系统同时支配内耳,因而颅脑血管的扩张、三叉神经的血管反射,都与偏头痛与晕动症“形影不离”。有研究结果显示,偏头痛与晕动症以及眩晕病均可能具有某种相同的病因,与没有头痛的对照组相比,偏头痛患者报告的眩晕次数上升了2.5倍,晕动症的发作次数也增加了2.5倍。

防范晕动症的“小贴士”

目前,对晕动病的医疗原则是减少冲突的感觉输入,控制症状,加速运动环境的适应,包括如下三种方法:一是口服西药,如晕海宁、乘晕宁、抗眩啶、胃复安、安定等;二是应用中医中药,如用生姜、陈皮煮水喝,开展针灸疗法、穴位按压;三是适应性训练,就是让乘某种交通工具易于罹患晕动病的人,反复多次乘坐此种交通工具,逐渐使机体适应和耐受。

在长期的临床实践中,谢春成教授发现:本体感觉过于敏感是造成晕动症的三个主要因素之一,而筋膜肌肉松解术能够减轻头颈部筋膜与骨膜之间的附着紧张度,使肌肉及筋膜对运动的本体感觉异常的传输在一定程度上得到缓冲,最终成功地为晕动症“踩杀车”。经过600余例临床微创手术,谢春成团队发现在对枕骨大孔周围的骨膜和筋膜进行有效松解后,患者乘坐交通工具时晕动症的发作阈值有了明显提升,经过多次治疗和反复训练,约有50%以上的病人达到了临床治愈,20%的人明显好转。

在积极采取上述干预手段的同时,还要在出行前做好充分的准备工作,以免被晕车、晕船、晕机所困扰。以下是谢春成医生为读者朋友提供的建议和“小贴士”——

在出发前2小时,宜吃点易消化、少油腻的食物,不宜过饱。

在乘坐车船时,为避免低频运动的干扰,应坐在船首或车子的前座。在车船行进时,不宜读书、看报纸、玩手机,要尽量向前方看,注视地平线或遥远的地方,以减轻因视觉冲突而带来的晕眩感。同时要避免焦虑和担忧的情绪,此时可闭目养神、欣赏音乐、和亲友聊天等。

经常有晕车、晕船的人,应在出行前半小时服药,如晕海宁、抗眩啶、息斯敏、苯拉海明、氟桂利嗪等;或使用膳食补充剂,例如已有研究证实生姜和维生素C能够有效抑制体内的五羟色胺三受体,止吐效果明显。当车船晃动的过于厉害时,可采取脸朝后的坐位,或是闭目仰卧调匀呼吸。

如果脸色苍白、恶心之时,则不宜服药。应尽可能使身体放舒服些,要脱掉帽子、松开领口和裤带,衣服要松宽些。房间通风要保持良好。恶心时,不必强忍,尽可能自然吐出。

切上一片鲜姜片,登上车船前贴在肚脐处,用伤湿膏或医用胶布固定好,到达目的地后再取下来丢掉。或上车前饮用1杯浓茶汁,或在出发前喝1小杯加醋的温开水,有一定防晕车效果。

有轻度不适者,可在前额、鼻唇间的人中处,涂上少许清凉油或薄荷油。

此外,晕动症还可以通过调整植物神经的方法得到缓解。方法很简单,即调整自己的呼吸方式——从胸式呼吸变为腹式呼吸。谢春成解释说,所谓的胸式呼吸是人正常的呼吸方式,即在吸气的时候,腹部提起变小;呼气时,腹部放下变大。而腹式呼吸则相反,吸气时,腹部放下变大;呼气时,腹部提起变小。经过长期练习,有可能使晕动症的难题迎刃而解。

来源: 哈尔滨新闻综合频道

,