说起“俭以养德”,老生常谈了,勤俭节约呗。但是,一个德字,为何要靠勤俭来立?德者,仅仅是品质高尚?品质高尚的人为什么要勤俭节约?二者的关系到底是怎么样的?咱们来唠唠。

俭以养德

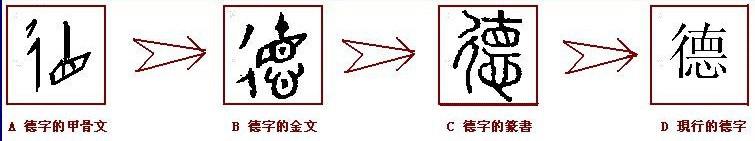

德字的演变历史

翻一番古书,探究一下德字的起源与进化。

据说是黄帝问道的《黄帝内经》第一篇既有德字出现:“所以能年皆度百岁,而动作不衰者,以其德全不危也”。这里的德是由道引出的,结合德与道的关系论述,得道的人,他的所思所想、所作所为叫有德。没得天道,甚至是违背天道做事的人,他的所思所想、所作所为就叫缺德。

《黄帝内经》的德字出处的另一记载,“中古之时,有至人者,淳德全道,和于阴阳,调于四时,去世离俗,积精全神,游行天地之间”。意思是说,中古的时候,有称为致人的人,具有醇厚的道德,能全面地掌握养生之道,和调于阴阳四时的变化,离开世俗社会生活的干扰,积蓄精气,集中精神,使其远驰于广阔的天地自然之中,让视觉和听觉的注意力守持于八方之外,这是讲德对养生的好处。

传为周文王姬昌所作的周易讼卦篇关于德的记载,“六三,食旧德,贞厉,终吉。或从王事,无成。”食旧德是整顿、修整的意思,也就是讲过去的德行要重新整顿,重新整修,也就是反思自己以前的德行。

《说文》认为:德,升也。升一般指的就是天,德就是升天得道的意思。

君子德车。――《易·剥》虞本。车,意思是行为、行动,君子应该用德来引导自己的行为。

然则德我乎。――《左传·成公三年》。此处的德,意思是感激、恩惠。

善者吾善之,不善者吾亦善之,德善。信者吾信之,不信者吾亦信之,德信。――《老子·四十九章》。意思是,善人,我善待他;不善人,我还是善待他。这就得到真善了。诚信人,我相信他;不诚信人,我还是相信他。这就得到真信了。

是故用财不费,民德不劳。――《墨子·节用上》。此处的德,意思是德行。

现代解释认为:德,从彳从直,“左边是“彳”( chì)形符号,它在古文中是表示道路、亦是表示行动的符号,其右边是一只眼睛,眼睛之上是一条垂直线,即表示目光直射之意。有解释为“筑路时,目视绳取直之意”,有认为是“视而有所得”,又有认为是“象目视悬(悬垂)以取直之形”,还有认为含有“拘执、牵系奴隶”之意。

如今尚存,没有大的疑义的当属甲骨文的“德”了,只是因为有实证的缘故。解释古文字,当以象形为本,而非拘泥于古文之意,否则解读就成舍本逐末之举。观德字形象,可以发现,这是“一个人眼看上天,寻找答案“的意思。该解释与甲骨文的占卜功能,正好相类,同时,也与中国自古流传的德字本义相近:德为道之用,而道为天地运行的规律。

周人认为“皇天无亲,惟德是辅”。“德”是和“天”联系在一起的,个人、家族、国家有德,便能得到上天的垂顾,成为“受命之人”、“受命之族”、“受命之国”。周人认为殷之所以灭亡,是因为无德,天命转移到了有德的周人身上。

德的价值原则,被孔子发展为“道之以德,,齐之以礼,有耻且格”的王道原则。

由以上列举的古文看来,德之本义是向天问道的意思,德与道异曲同工。

德与道既然有关,那古人向天问道,求得是什么?咱们接着往下分析。“德”文化出现于中国古代的社会经济环境也就是自然而然的事情。

依据2005年第6期《学术探索》任式楠所作《中国史前农业的产生与发展》一文所述,中国的农业文明的星火出现在不晚于14000年前的湖南道县玉蟾岩遗址,虽然能够测定年代的只是残留的陶器碎片,但是,既然已经能够烧制陶器,出现在华夏大地的人类祖先,想必已经拥有了超过动物的智商——制造工具是人与动物的重要区别,并且能够存储农业耕作的种子和收获的粮食。

也就是说古人在技术落后的农业时代,中国的“向天问道“的德字的出现就成了偶然的必然,如果气象预测不利,或者遇到自然灾害,就可能饥寒交迫,无有衣食;而有效的气象预测,将有助于农业增产增收,族群也就可以繁荣壮大。同时,遇到自然灾害,也有求老天爷帮助的意思,这也是德字下面有个心字的原因,发心祈福,与苍天对话。

由此可见,古人向天问道,求得是气象信息,求得是一场雨,求得是阳光甘露,滋润庄稼,保证收成,不然饿殍横尸遍野,惨不忍睹。落后的农业时代,催生了人们求道的心,树立了德行的文化。

反推:德与农的关系,德与俭的关系

既然德与农业息息相关,而农业是食物的来源,在落后的农业时代,靠天吃饭是习惯,遇到自然灾荒是常有的事,饥寒交迫的事也是常见,这种情况下粮食的宝贵之处就凸显而来,于是乎就催生了“俭”的诉求与“俭”文化。勤俭持家,可是咱老祖宗留下来的宝贵精神财富。

俭,德之共也;侈,恶之大也。——《左传-庄公二十四年》,意思是说,这个是从二者相互依存的关系入手论述,有德行的人,有一个共同的特质,都是节俭。

一粥一饭,当思来处不易;半丝半缕,恒念物力维艰。——朱柏庐《治家格言》,这是从食与俭的角度论述,食者应该感恩粮食的不易,倍加珍惜。

君子以俭德辟难。——《周易-否》,君子用俭朴的德行来避免危难,俭又是一种德行。

锄禾日当午,汗滴禾下土。谁知盘中餐,粒粒皆辛苦。——李绅《悯农》,从劳动者角度提出了节俭的必要性。

惜衣有衣,惜食有食,珍惜食物,俭就是惜福。勤俭节约,不仅是对物质的珍惜,提高物质的利用率,也是对造物者的感恩,珍惜粮食就是对农民的感恩,对土地的感恩,对自然条件比如风调雨顺的感恩。

这样对自然的感恩又反哺了德,认识到德的可贵,进一步弘扬德文化。

耕作的农民

君子之行,静以修身,俭以养德,非淡泊无以明志,非宁静无以致远。俭以养德,节俭有助于养成质朴勤劳的德操,节俭不是因为贫,不是因为穷,而是为了提醒人们的道心,提醒人与自然的关系情节,让人感恩自然,感恩大地,对自然有敬畏之心,惜物惜福都是俭以养德的外在体现。

不难理解,俭是一个全局的观念,关乎全人类,永远不过时。俭,从使用的物的起源来说,那就是对自然的互动方式,比如说碗里的粥,院子里的扫把,甚至是水电煤气,电子产品等,凡是物,都是取之于自然,这是对源头的感恩心。

当然,现代社会物质条件好了,吃穿早就不是问题了,有的人们逐渐忽略了俭,认为当下拥有的一切是理所当然的,甚至以为自己的东西是自己花钱买的,想怎么用就怎么用,随意丢弃或糟蹋物品或粮食也是自己有权力支配,这样的思想就与俭背道而驰了,这样的思维是缺乏全局的观念,忽略了物的源头以及社会加工的劳动力付出的来之不易。

静以修身,俭以养德,从古至今,咱们来看看那些勤俭治国持家的案例故事。

故事一 季文子穿粗布衣

春秋时期季文子当政时,位高权重的鲁国上卿大夫,掌握国政和统兵的大权,又有自己的封地,但是他却穿粗布衣,他的妾也没有穿绸缎衣裳,他家里的马匹只喂青草不喂粟米,库房里也没有黄金白玉等私财。孟献子的儿子仲孙它很瞧不起季文子这种做法,就问季文子:“你身为鲁国上卿,可是你的妾不穿丝绸衣服,你的马匹不用粟米饲养。难道不怕国中百官耻笑你吝啬吗?难道不怕影响鲁国的形象吗?”

季文子回答说:“我当然也愿意穿绸衣、骑好马,可是我看到国内吃粗粮穿破衣的老百姓还很多,老百姓的父母兄弟吃粗饭穿破衣,而我家里的妻妾儿女却过分讲究饮食衣着,这不是做国相的人应该做的事情。况且我只听说人们具有高尚品德才是国家最大的荣誉,没听说过炫耀自己的美妾良马会给国家争光。”

季文子穿粗布衣

故事二 朱元璋 四菜一汤

朱元璋的故乡凤阳,还流传着四菜一汤的歌谣:『皇帝请客,四菜一汤,萝卜韭菜,着实甜香;小葱豆腐,意义深长,一清二白,贪官心慌。』朱元璋给皇后过生日时,只用红萝卜、韭菜,青菜两碗,小葱豆腐汤,宴请众官员。而且约法三章:今后不论谁摆宴席,只许四菜一汤,谁若违反,严惩不贷。朱元璋是做过农民,深知农民的疾苦,所以才以俭治国。

朱元璋的四菜一汤

故事三 苏轼之房梁挂钱

唐宋八大家之一的苏轼21岁中进士,前后共做了40年的官,做官期间他总是注意节俭,常常精打细算过日子。公元1080年,苏轼被降职贬官来到黄州,由于薪俸减少了许多,他穷得过不了日子,后来在朋友的帮助下,弄到一块地,便自己耕种起来。为了不乱花一文钱,他还实行计划开支:先把所有的钱计算出来,然后平均分成12份,每月用一份;每份中又平均分成30小份,每天只用一小份。钱全部分好后,按份挂在房梁上,每天清晨取下一包,作为全天的生活开支。拿到一小份钱后,他还要仔细权衡,能不买的东西坚决不买,只准剩余,不准超支。积攒下来的钱,苏轼把它们存在一个竹筒里,以备意外之需。

苏轼之房梁挂钱

故事四 曾国藩补丁衣服

清朝晚期的名臣曾国藩(字伯涵,号涤生),关于勤俭有一段很好的话,他说:“自身勤俭,就能自立自尊,不求他人,治家勤俭,就能家业兴隆,长期兴盛;做官勤俭,就会以俭养廉,身居高位也不倾败。”曾藩做过两广总督、直隶总督等高官,伹无论官位有多高,他的生活一直很简朴。他睡觉时床上铺草席,盖土布。他穿的布袍鞋袜,都是他的夫人、媳妇亲手做的,衣服上常有补丁。

他三十岁时做了一件青布马褂,只在每逢喜庆时才穿一次,三十年后仍然像新的一样。他吃的也是粗茶淡饭,即使是身居高位之后,如果不是有客人来,每次吃饭也只吃—个荤菜,被人戏称为“一品宰相’,——“一品”,指的就是“—荤”。曾国藩不仅自己节俭,还屡次告诫其家人、属下、朋友也要节俭,精心塑造一种能够润泽子孙、泽被后世的冢族文化。曾国藩写作的家书被视为治家珍玉,影响广泛。在家书,他反复嘱咐子侄们要勤俭持家,不可骄奢淫逸。在去世前不久,他还在夜间与儿子详谈,讲求节俭之法。

曾国藩

故事五 李嘉诚的眼镜

李嘉诚对自己的衣食住行并不讲究:,一套西装可以穿十年八年;皮鞋坏了他觉得扔掉可惜,补一补接着穿;同员工一样吃公司的工作餐;身为地产大亨他住的不是半山豪宅,而是1962年婚前购置的老房子。

李嘉诚的西铁城表市价1000港元左右,已经佩戴超过了10年。眼镜也用了10年以上,曾因为度数增加换过镜片,却没有更换镜框。

李嘉诚的眼镜10年

故事六 任正非“偷偷”刷鞋

其实,早在2012年,任正非还被网友拍到深夜赶飞机,在机场独自拖着行李箱乘坐摆渡车,右手抓吊环,左手扶行李箱,看起来面容憔悴。

机场等车的任正非

而在1997年的一个周末,公干之余,任正非带员工去巴西亚马逊热带雨林自费旅游。出发前去当地商店买旅游鞋,发现有三种档次的,价钱分别是每双35雷日尔(巴西货币)、45雷日尔、55雷日尔(当时1雷日尔大约折合1美元),每天的出差补助有75美元。员工都选择了名牌耐克,每双55雷日尔,老板任正非却选择了35美元的不知名的普通旅游鞋。当时员工很不理解,任正非就说:“我是来巴西出差的,和你们长驻人员不一样,我的鞋穿一次就扔掉了,不用买名牌的。”然而,旅游结束返回驻地后,员工却发现任正非正在卫生间里用刷子刷洗那双鞋,回国时把鞋带回了深圳。令人难以想象的是,这位节俭的华为老板当年位居“胡润富豪榜”的第二名!

写在末尾的话

俭以养德,从一粒米开始,从一滴水开始,从一度电开始,从修修、缝缝、补补开始,爱旧喜旧,不再喜新厌旧。穷时持俭容易,富的时候持俭难。一朝持俭容易,一辈子持俭难。节俭,是对自己德行的培养,是对自己世界观的提升,对物质的贪欲逐渐释怀,甘愿朴素平凡而得大道。节俭,不是小气,更不是吝啬,是对自然的回馈与感恩,人之肉身皮骨本质上是自然赐予,更何况盘中餐、手中物呢?

俭以养德

,