一、王宠生平及人文环境

王宠(1494年--1533年),字履吉,号雅宜山人、雅宜子、玄微子、楞伽居士,吴县(今属江苏苏州)人。为邑诸生,贡入太学。他博学多才,生性厌恶尘世喧嚣,师从蔡羽后即隐居石湖,几乎与尘世隔绝。一生坎坷,八试不第。仕途的不如意使他更加寄情于山水与诗文书画之间,工篆刻,善山水、花鸟,他的诗文在当时声誉很高,而尤以书名噪一时,书善小楷,行草尤为精妙,于诸方面都取得了较高成就,与祝允明、文征明并称於世,被誉为“吴门三家”。著有诗文集《雅宜山人集》。

王宠本姓章,因父亲入赘王氏而改王姓。父亲王贞在苏州城金阊南濠的商业区开小酒馆,他从小生活在贫穷喧嚣的酒肆之中。他在写给好友汤子重的信中曾讲起自己的身世:“但家本酤徒,生长鄽市,入则楣柱塞目,出则蹄足摄履,呼筹握算之声彻昼夜,每一焦烦,心肠沸热。”(见《雅宜山人集--山中答汤子重书》世俗饮酒猜拳吆喝之声,使得王宠十分烦恼,厌恶城市生活,向往“水怀丽泽兑,时歌角弓篇”。在《赠别家兄履约会试七首》中说“吾宗素贫贱,被褐垂百年”。王宠自幼丧母,在自撰的《从母朱硕人墓志铭》中说:“吾母年三十七而亡,吾时童髫未甚哀也,稍长始知悲慕,每自痛生平不知有母子之乐,见人母子慈恋妪煦相保持,未尝不怆然心摧也。”(见《雅宜山人集--从母朱硕人墓志铭》王宠的身世遭际,以及自小失去母爱,对他形成旷达澹泊的性格有很大影响。

王宠刻苦读书,建越溪庄,设有石湖草堂,别号采芝堂、御风亭、小隐阁、大雅堂、辛夷馆、韡韡斋、铁砚斋等收藏书画之所,读书、练字、作画于石湖之上。书法初学蔡羽,后规范晋唐。楷书师虞世南、智永,行书学王献之,融会贯通。其名与祝允明、文征明并称。何良俊评其书:“衡山之后,书法当以王雅宜为第一。盖其书本于大令,兼人品高旷,故神韵超逸,迥出诸人上。”

王宠书法最早的启蒙老师是沈明之,在沈的指导下,王宠弟兄俩双双以里隽补校官弟子员。沈明之是文征明的好友,王宠的父亲通过沈的关系,请文征明为王宠、王守命字,文征明《王氏二子字辞》介绍了“请字”的全过程。文征明初次看到王氏俩兄弟时,觉得他们秀颖好修、器业可观,但是担心其父所操职业开酒馆会“沾溉其子”,所以没有答应为他们“命字”。后来王宠补校官弟子员以后,又遵父命到文征明家里请字,文征明又认为还是以“乡长者与冠者之执友为宜”,自己并不是最适宜的人,复又推辞。隔了一年到王宠十六岁时,由沈明之再次请求,文征明才答应为其名义训之:宠字之义,为尊为居,为爱为恩,其训则荣也。祝其不假宠以为荣,则人自贵,能自贵者,孰愈于仁,故字宠曰履仁。(文征明《王氏二子字辞》周道振辑校《文征明集》,上海古籍出版社)到二十五、二十六岁时,王宠把自己的字履仁改为履吉,开始在书画作品上钤盖“王履吉印”。

王宠生长在人文荟萃、经济繁荣的苏州地区,少年时代,博涉文集,时人誉为江左奇士。他才高志远,个性超逸,文学才华受到时人的瞩目。文征明在《王履吉墓志铭》中说:“君恣性颖异,于书无所不窥,而尤详于群经,手写经书皆一再过,为文非迁、固不学,诗必盛唐。”(见《雅宜山人集——王履吉墓志铭》 )他写文章,如果不是汉朝司马迁、班固创作的就不学,创作诗必定要学习盛唐时期李白、杜甫,甚至是以魏晋时期那些诗歌为标准。“见诸论撰,咸有法程”,看他所学所写的文章、书札都非常有法则和规程。

文征明是王宠的恩师,是一生中亦师亦长、交往最频繁的朋友。文征明,名壁,字征明、征仲,号衡山居士,曾官职低俸微的翰林院待诏。“衡翁与王履吉为忘年交,意气相投,真所谓金石椒兰。每同寓僧寮道院,必浃月连旬,非砥志人品,则托趣笔墨。”(陆师道《竹居图》)文征明一生持事谨严,对王宠诗文书画极为推重,王宠深承乃师衣钵,承袭了文征明温厚平和、不激不厉的艺术气质,但书法不降晋唐取法乎上,是造成二人书法格调、特色迥然有异的主因。王宠曾受文征明之命摹晋唐小楷册,五年始竣,呈览时自跋云:“宠书何能窥郢氏?而顾蒙嗜痂,所不解已。”从王宠口中足见文氏对他书法的爱重。

1510年17岁的王宠与兄王守师从蔡羽于洞庭西山亦称包山学习经、诗,在包山精舍的蔡家住了三年。文征明在王宠师从蔡羽时,作画题诗送行,有《题画送王宠从蔡羽读书洞庭》,诗云:“春风初泛洞庭舟,鼓箧囊琴是壮游。明月烟波情满目,思君独上夕阳楼”。他向往李白的人生,羡慕竹林七贤嵇康、阮籍的高远风度,他内在疏狂的性格中往往带有儒雅的气质。弱冠期间,参与了文征明、蔡羽为首的文人集团,他们常一同出游、寻幽访胜,以吴爟“东庄”为名,组成“东庄十友”。王宠以“文章我辈事”自期,写文章、搞文学创作都是我们这些人的事,自期高标,“有竦辔词场之志”,就像牵着马缰骑着战马纵横驰骋在文坛。大学士王鏊致仕返乡,致仕就是退休。吴中聚燕游乐的风气日甚一日,他随文征明结识了祝允明和唐伯虎,并与金陵三俊陈沂、顾璘、王韦交谊日深。王宠以骅骝之姿驰骋吴中文坛,在众人的瞩目下急欲有所作为。

王宠是一个极有才气的书家,可惜仕途不佳,自正德五年(1510)迄嘉靖十年(1531)间,凡八就乡试,八次应试皆不第,仅以邑诸生被贡入南京国子监成为一名太学生,世称“王贡士”、“王太学”。据史记载:王宠从“弱冠”起,就补为苏州府学生员,每次督学来举行岁考和科考,王宠都名列前茅,加上他诗、文、书法的成就,名声很大,不少学者追随请益,曾受过他指点的纷纷中高科,登显宦,而他自己却困顿依旧,连不得志,绝望了仕途的追求,浪迹山林,以诗酒自适。“人生有身贵自适,枉向侯门蹑珠履”、“且须痛饮尽七碗,钟鼎山林安足论”,是其心情写照。

王宠羸弱多病,一生几乎和疾病相伴,他的肺病似乎是与生俱来的。生理上的困扰,给他带来了心理上的巨大冲击。二十六岁以后渐感体力显著衰退,经常兴起逃虚清静、企慕长生之想。二十七岁读书于楞伽山,二十九岁主持石湖草堂,一方面延续了他在包山所受的影响,另一方面也为自己羸弱的身体找到了适当的疗养场所。1526年,兄长王守乡试中榜成进士,授宁波府推官,官至总理河道。而宠第四次乡试失利,面对自己未来孤独奋斗的惨淡景象心存忧虑,开始厌倦这种虚耗生命的无益之事,倾向於羡慕山水的悠闲生活。

尽管王宠的启蒙老师是沈明之,但一般史书上提到王宠的老师都指蔡羽。蔡羽字九逵,号林屋山人,又称左虚子,生年约与文征明同时,生於世代簪缨之家,性高亢,自负甚高,不数入城府,以读书为业,隐居于洞庭之西山,文必以先秦两汉为法,以文章诗歌著名,因久困于场屋,由国子监授南京翰林院孔目。蔡羽对王宠的文章与书法影响很大。王宠二十七岁时,在石湖就读的还有文征明的长子文彭及汤珍等,都受业于蔡羽。之后,王宠又读书石湖之畔二十年。蔡羽书法胎息二王,极具韵致,不以端饬、或气势、力量眩人耳目。台北故宫博物院出版的《王宠书法特展图录》谈到蔡羽书法与王宠书法的关系:“王宠书风亦直接承袭乃师蔡羽的影响。羽书古淡踈宕,寸体行书遒美有逸韵,履吉于此所得最多,结字笔法皆神似,且行笔更为畅快爽利。”(薛龙春《中国书法家全集·王宠》)(1)王宠书风实滥觞于此。只是蔡羽自爱羽毛,不轻易与人书,吴中遗蹟绝少,书名不显,使人不知王宠书法渊薮。

1523年2月,屡试未达的文征明和蔡羽将同舟赴京任职,后来王宠也将赴南京国子监修业,弥补了他们生命中坎坷未达之憾。王宠仿佛将鸿鹄千里、一举遐征,生命再次燃起希望。这期间至三十七岁是他一生当中创作的巅峰,精气神最旺盛,艺术、书法达到了最佳极致,创作了大量的精品之作。

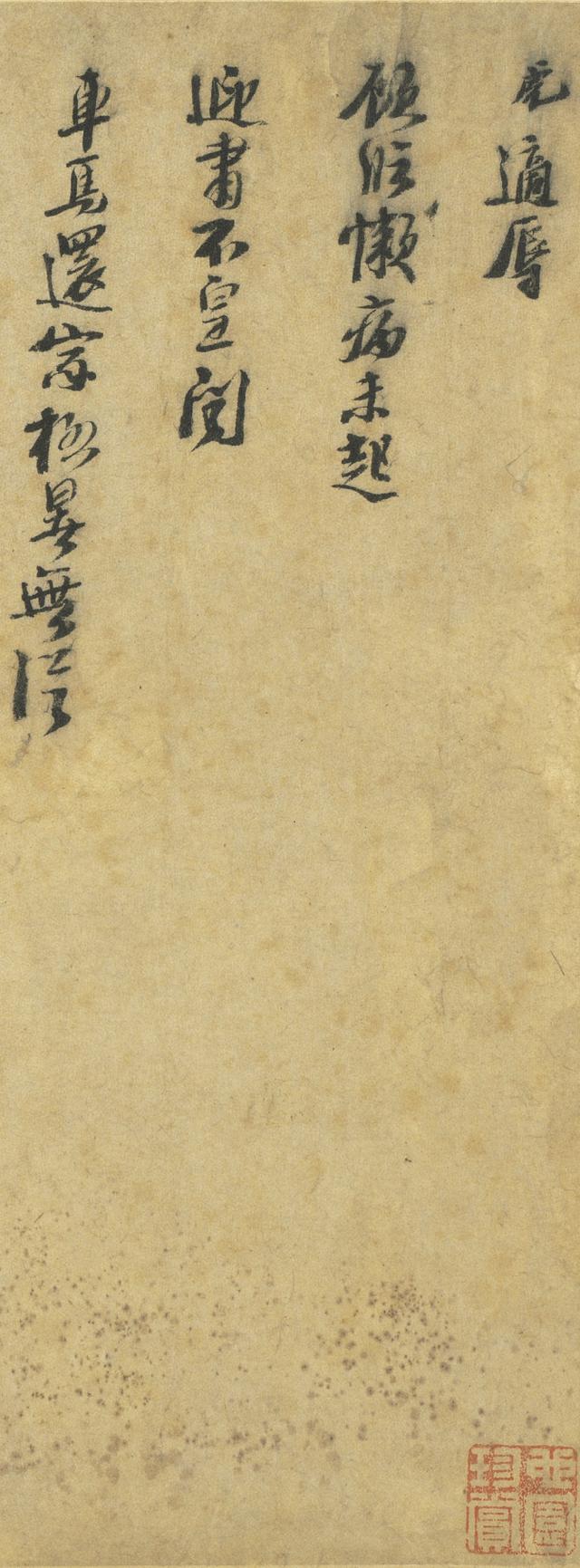

(1)蔡羽草书《书说》附跋(局部)

真正对王宠书法影响深远的是祝允明。(2)王宠在结交文徵明后不久,王宠得以结识年长自己三十四岁的祝允明,后成了交情甚笃的忘年交,视王宠为衣钵传人,以生平托付知己。祝允明,字希哲,右手有枝生手指,故自号枝山,曾任应天府通判,故被称为祝京兆。祝允明《草书古诗十九首》十分准确地反映出其师法晋唐的特征,(3)从中可窥见右军、大令、李怀琳、孙过庭笔意,而王宠草书大致也以之作为自己取法的主要对象。祝对王宠书法的影响主要体现在选择师法对象和对韵的表现两个方面,促成了他书风的转变而趋于成熟。就韵度而言,王宠追求书法的韵度显得更为自觉。

“祝京兆书落笔辄好,此卷尤为惊绝,翩翩然与大令抗衡矣。宠从休承处持归临摹数过,留案上三阅月,几欲夺之,以义自止,休承其再勿假人哉。丙戌夏五端阳日,王宠识。”(王宠跋祝允明草书十九首,见周道振《停云馆帖汇考·一》河南美术出版社 )此段文字是王宠在祝氏《草书十九首》后的跋语,这种对祝书『以义自止』的极端喜爱和崇拜,还可在王宠别处题跋中见到:

(2)祝允明《出师表》(局部)

(3)祝允明草书《古诗十九首》(局部)

“吴中称祝京兆书为当今海岳,此卷尤为惊绝,骎骎与锺、索抗衡。靖叔得此书可为狐裘之粹白,几欲以他相易,虑为人搜作艺林公案,乃题此归之,王宠识。”(缪曰藻《寓意录》王宠是与祝氏相同的宗法晋唐的学书道路,因其个性沉静超然书风显得更纯粹古雅。(4)即便祝氏学赵子昂的书风,王宠也颇以为得大统正脉,心向往之。“至正迄兹未三百年,吴兴之与茂苑,若此其近,纵横上下,有枝山一人,而书学之传得其大统,余因是经亦神游吴兴,乃知情诚所格,自有遘逢,聊可解吾梦寐也。”(王宠跋《祝允明临赵子昂圆觉经》)光绪间韩荣光《跋王宠草书古诗十九首》说:“独枝山、雅宜二公专法二王,卓然自立家数。”祝、王二人虽趣味不同、气质迥异,但互相推举、激赏,都取法晋人,大小真草皆为擅长。

(4)祝允明草书《杜甫秋兴》(昆明池水汉时功......)

祝允明殁前一年作《怀知诗》:“卧病泊然,缅怀平生知爱,遂各为一诗。少长显隐,远近存殁,皆非所计,只以心腑之真,凡十有八人,共得一十九首。”而于王宠独有两首,并以汉代贾谊、王粲和西晋左思、皇甫谧自况,可见期许之厚之殷:

我居廛陌子沧州,望隔江城各倚楼。共惜贾生违汉室,岂知王粲重荆州。

青云尚恐终难附,白璧空怀未尽投。十载三都墙室满,不堪玄宴思悠悠。

王世贞题称:“蓄独王履吉得二章,以孔、祢忘年之契深耳。”

王宠为逝世的祝允明撰行状中有“宠不佞,辱公知爱最深”(见《雅宜山人集—祝公允明先生行状》)。王宠临殁时曾留下“祝京兆许我狎主齐盟,即死,何以见此老地下”的浩叹。

后来同学汤珍也推荐他出山,王宠《山中答汤子重书》则表示:“山水之好倍于侪辈,徜徉湖上乐而忘返”;且“颇耽文辞,登临稍倦则左图右书,与古人晤语,纵不能尽解,片言会心莞然独笑,饥而食,饱而嬉,人生适意耳。须富贵何时,诚日夕私贺,恐后之不如今也,尚安望哉!”(见《雅宜山人集——山中答汤子重书》)而且感到如果入城为官,“他日虽欲衣冠揖让,更从诸君之列,恐踉跄麤率,重为执礼者讥笑矣”。王宠这时所表达的淡薄功名、乐在丘壑的思想,应该说是怀才不遇所流露出来的感慨与无柰。

唐寅晚年凄惨潦倒的遭遇,王宠以惺惺惜惺惺的口吻劝慰解嘲。同侪之间陈淳、文彭、文嘉等最能理解王宠,他们和王宠同学,经常在一起学习,对王宠尤为了解、欣赏、爱重。

陈淳字道复,后更字复甫,号白阳山人,绘画方面的成就被后人与徐渭并举为『青藤白阳』。长王宠九岁,与宠同受业于文征明。二人性爱山水,皆失意于仕途,但王宠压抑,总以谦谦君子示人;陈淳颠放散荡,与祝允明一样纵情声色。王宠、陈淳虽性格迥异,但共同乐居山林的俩师兄弟始终保持较为密切的交往,或酬酢唱和,或题跋赠诗。王宠史称喜染丹青,手法绝似陈白阳。他的画李日华《竹续画誉》以为“在陈白阳、文五峰上。”然传世之作极为罕见。陈淳不仅给了王宠绘画上的影响,他的疏狂情性,大草横空落笔的奇姿也令王宠获益良多。二人心灵相契,交好终生。

王宠一直不放弃举业,尽管心理上时而排斥被他比喻为骯髒、腐鼠的名利爵禄,但他似乎有更超越的守持。三十八岁也是他人生的暮年,他得以年资贡入太学,遂有“北游燕赵,观庙朝制度,与四方薦绅先生游,上下其论议”(见《雅宜山人集—序》)的机会,这次北游以失败告终。他回苏州后,买田于石湖之旁,筑室其上,亲自耕种以求自给,非省侍不入城市。“而我独何为,辱在泥塗间”愤激、愤慨之余,表达对龌龊官场的抨击和不屑,用信仰的道家思想对权利核心的政治人物作严厉的批判:“夫儒者握寸管、挟方牍而扬声名于亿载,彼得志者曳绂垂朱、高爵丰禄以炫耀一时,不知驹驰电灭、云浮草腐,后世无称焉。此其与蠖鷃何异哉?”王宠认为读书人应怀远大的抱负理想,若仅为个人的利禄和社会名望,尽管现实得志,不过与草木同朽。儒者应扬名立身于千载,而非同尺蠖之浮于泥淖、燕雀之栖于蓬蒿。

1531年王宠最后一次应试,仍然难逃败北的命运。他在给好友汤子重的信中说:“总发以来连不得志于有司,樊维槛束,动触四隅,似亦可愤。然唯喜旷荡,不耐龌龊,身世浮沉,其拒而不受于怀也。若堤之障水,莫能暴啮,我生不由天?戚何益也。”(见《雅宜山人集——山中答汤子重书》)看来一个人的命运都是上天注定的,忧戚、悲愤又有什么益处呢!安时而处顺、哀乐不能入,正是他保有自性完整的最佳的方式。道家不以物伤其性的真谛在他的生活实践中得到了印证。

王宠临去世的前一年,“山人病矣,乃养痾于虞山之白雀寺。洩其精於声诗,而病乃大作。归不逾月竟卒。卒之前一日梦两只蝴蝶入袖,寤而叹曰:’吾殆已矣,夫庄叟之言殆谓我也。’嗟乎,亦异矣”(见《雅宜山人集—序》)过世前一天,梦有两只蝴蝶入袖,他知道自己生命即将结束,也由此憬悟了《庄子》之言。“梦蝶”这一则《庄子》书中的美丽寓言“亦异矣”——真太灵异了!这灵异蕴涵了超越形迹、跨越时空的存在本质,说明了形质的转化无法脱离精神的主宰。王宠的书法宁静恬淡、隐隐不染尘埃之气,正象征了他精神与生命存在的另一种形式。

明末清初的学者文震孟《姑苏名贤小记》中记载了王宠在石湖草堂的居住环境和待人接物:“已筑草堂石湖之阴,冈廻径转,藤竹交阴,每入其室,笔砚静好,酒美茶香。主人出而揖客,则长身玉立,姿态秀朗,又能为雅言。竟日挥麈都无猥俗,恍如阆风玄圃间也。时或偃息于岩石之下,含醺赋诗,倚树而歌,邈然有千载之思。”具体而微地刻画了一个艺术家、如此清纯好静的神仙中人的生活实况,着实令人乐与亲近,争相引为同伴益友。

都察院右副都御史、嘉靖三年(1525年)任苏州知府的胡缵宗在《雅宜山人集》序文中说:“履吉雍雍肃肃咸中矩度,望之者起敬。惟养之厚、造之深,故澄之不见其渊、探之不见其涯,而不出户庭名动海陬也。嗟乎!有士如履吉乃不获售一第以卒,其命也夫!”(见《雅宜山人集——序》)对王宠寄予了无尽的褒赏和叹惋。

“吴书学自宋克、允明逮宠,皆得魏晋法,而宠遒逸媚秀,时名尤归之。胡缵宗守最相推重。人有以千金求请托者,宠竟不顾,麾之。父尤焉,跪谢曰:人所为重宠者,能修耳。使自污伤,不乃见轻而又因以利之耶?宠以年资贡礼部,卒业太学,悒悒不得进用,恣于酒以卒。所为诗与征明相若而格力尚之。过庭训《明分省人物考》三,服膺永兴,心匠二王。”(王世懋《王奉常集》卷49)

文征明说:“君(王宠)高朗明洁砥节而履方,一切时事声利之事有所不屑。猥俗之言未尝出口。风仪玉立,举止轩揭,然其心每抑下,对人未始言学,盖不欲以所能尚人,故人亦乐亲附之。”(见《雅宜山人集——王履吉墓志铭》)他这个人很低调谦虚,很有涵养,长得也非常端庄,举止文雅,也不口出狂言,不在别人面前展露他的才学,不炫耀自己,不露能,所以大家都乐意和他接近。

通过王宠的书法也能看到他不激不厉、不温不火、纯净潇洒倜傥,志向高远,还有一种倔强、自负,既桀骜不驯又谦谦如君子这样的一种风格。他平易近人、清和朗润的气质,还根源于他身边这么多有才学的人相互砥砺、相互陶染、浸润,互相的升华和藉鉴。不仅使王宠得到良好的熏陶和助益,也为王宠得以脱颖而出、胜出群伦提供了良好条件。

王宠虽天不靳其年享寿仅四十岁,但是他的名气很大。前面所述诸多人物当中,王宠的社会地位、经济条件、身体状况是最差的,但是他的名气、艺术造诣、社会影响是最大的。“先生(王履吉)书如春云出岫,夭矫变化,视世间肥笔溷墨,真牧猪奴杖箠画沙耳。”(王稚登《跋半岩潘君七秩序并辞 》)“祝京兆书乃今时第一,王雅宜次之。” (徐渭《跋停云馆帖》)“京兆大成,(5)待诏淳适,履吉之逸韵,复甫之清苍,(6)皆第一流书,何后世求全”(赵宧光《寒山帚谈》)是当时的一个特例。

他的书法和前面说的那些人距离超出很远,原因是如文征明的两个儿子完全学他父亲,还有文征明的学生唐伯虎、陈淳都学文征明,但王宠天天和文征明在一块儿却没有一笔是文征明的,也没有一笔是身边其他人的,他就是心不降晋唐以下。文征明一生主要学习宋苏轼黄庭坚、元赵孟頫,(7)而王宠却上溯源头直追魏钟繇、晋二王、唐虞世南、李怀琳、孙过庭等,宋元根本不涉猎,格调高古,晋韵超逸。宠书“冰雪聪明,不著人间一点烟火气息。”(方廷瑚跋《明王履吉与沈民望手札》,《红豆树馆书画记》卷三,730页)何良俊《四友斋丛说》云:“衡山之后,书法当以王雅宜为第一,盖其书本于大令,兼之人品高旷,故神韵超逸,迥出诸人上。”(崔尔平《明清书论集》<上>,第136页,上海辞书出版社)“履吉学力在祝、文上。文征仲书宜小不宜大,宜真行不宜草隶;祝希哲、王履吉则真草、大小无不宜。”(杨宾《大瓢偶笔》)诚如明邢侗所说:“履吉书元自献之出,疏拓秀媚,亭亭天拔,即祝之奇崛,文之和雅,尚难以议雁行,矧余子乎?……贡士秀发天成,清池惠风,加以数年,未见其止。”(邢侗《来禽馆集》)姜绍《无声诗史》云:“倘跻于上寿,其(王宠)挥洒当与文沈诸公争坐也。”(薛龙春《中国书法家全集·王宠》77页)王宠一出,把吴中、江浙乃至全国的书法艺术水平提升了一个新高度。

(5)文徵明《停云馆帖·西苑诗》(局部)

(6)文徵明行书《前赤壁赋》(局部)

(7)陈淳草书扇面《秋到白莲寺……》

二、王宠书法作品赏析

明代中后期与祝允明、文征明并称为“吴门三家”的王宠诗文书画印无所不精,他眼界甚高,心不降晋唐以下,尤以书法响誉当世。弱冠之时其楷、行、草风格独特、卓异超凡,为时人所瞩目。中、晚期书法大成,风格完备,固定成熟,格调高古,晋韵超逸,迥出世人之上,广为后人称道效法。兹拟就王宠早、中、晚期书法代表作品试作赏析以就教于方家。

《自书诗赠顾懋涵》,上海博物馆藏。是王宠赠与顾璘之子顾懋涵的作品,顾璘是除蔡羽、文征明、祝允明之外最能欣赏王宠艺术才华与性格气质的南京文坛领袖。顾璘往往以长辈的身份期勉王宠,并对其坎坷未达的遭遇深表惋惜。此卷作于1518年25岁之时,王宠与顾懋涵年纪相仿,两人性情相投。王宠因与其父有忘年之谊,运用书法表达了他内心最真实的感想。全篇共写了18首旧作,除了《送孙太初卜隐苕溪》《画马》《咏马》以外,都是歌咏自然山水景物之作。王宠抒发了其不为世俗所用却仍怡然自得的情趣。笔调开阔、明畅,流荡出豪迈的节奏与对自由的向往,极类似李白健朗昂扬的诗风。

此书卷笔意迟滞,结体略显生涩,结构疏略,但风度、气质已经具备。用笔不苟不懈,锋毫聚敛、转折严谨有法,稳健扎实的基础在笔端流露。隔年之后,又在书作的后面作小楷《赠别家兄履约会试七首》。赠别家兄诗充满离别的哀悯,寄托命运既不同、飞沉各有时的感叹。小楷肥厚的捺笔受到钟繇的影响,含蓄内敛的入笔、运笔、收笔和疏长的结体有虞世南的韵致。字迹清腴、肥瘦相间,态度稍有稚拙,随端正的结构游走,鲜明地呈现出不拘泥于常规的性情。

文嘉题跋云:“雅宜词翰为世所重,此其少作,已自不凡。盖意度萧散,下笔便能过人,信非虚也。然此卷书赠懋涵兄者,其子孝正出以求跋,则又不专在诗词翰墨之妙而已。”少从游于王宠的朱曰藩跋有云:“蕴藉秀媚,类其为人。”观书可睹见风度,洵为不虚。

楷书《圣主得贤臣颂》,扬州市博物馆藏。书于1521年28岁时,蝇头小楷,用笔一丝不苟,布白匀整,结体方长兼具,“与”、“至”等字出之行书,谨严中略显轻快。王宠晚年跋此书说:“欲学《黄庭经》之古而近于拙,学《乐毅论》之劲而近于生,信古人之难模仿也。”其取法晋唐之迹,以“古”、“劲”为风格诉求的特点在30岁已经趋于成熟。明代安世凤认为,王宠真书自王献之以下,欧、褚、颜、柳莫不窃用之。王宠常常临摹这些晋唐大家的字帖,无所不学、无所不备,然而他对艺术形式的塑造,始终舍流丽而就朴质。

楷书《林翁蔡尊师衡山文丈偕计北征轺车齐发敬呈四首》,台北故宫博物院藏。于1523年2月14日以端楷书成,写的极为精谨细致而且别出心裁,法度严谨,结字缜密,行笔步步顿挫涩进,深得藏锋之妙。笔法内敛含蓄,而精神外露,风采焕发。诗中表达了对师长蔡羽、文征明的景仰爱戴与自身茕独之感,且分别寄予了祝福与自我期勉的抱负。末尾,笔锋带出离别的感伤,在南飞黄鹄的哀吟声中结束。笔迹上与《圣主得贤臣颂》一脉相承,却更具变化、更为圆熟。精准的结构和粗细相间的笔画,凝聚了艺术上的才华。精严的笔意中有着安闲的自信,端庄的体态中不乏书写的流畅,摆脱唐楷左低右高的形态,更见六朝小楷平和淳雅的风度,钟繇点画异趣的特性如羚羊挂角。纳趣味于严谨的佳作,是敬呈给师长最好的赠别之礼。

楷书《辛巳书事诗七首》,台北故宫博物院藏。1521年诗成,1524年5月23日书此赠刘复孺,字迹清朗,布置停匀,用笔清越而富有骨力。左右体势开展,挺秀舒朗。足见王宠28岁到31岁之间,曾极力融汇魏晋唐人楷书的结构,对字形布局下过一番功夫。此幅作品的结构多用古文字,如“石”、“鼎”、“年”等,又穿插以王字行书,如“维”、“雲”、“室”等,显得文质彬彬,“字如其人”,此幅庶几近之。既有虞褚之秀美,亦有钟繇之古质气韵,在吴中书家独树一帜。

王宠34岁时临帖两册,临摹钟繇《荐季直表》《宣示帖》《昨疏帖》,王羲之《临钟繇帖》《辞世帖》《黄庭经》《乐毅论》《画像赞》《曹娥碑》《官奴帖》《霜寒帖》《兰亭序》,王献之《洛神赋》《乞假帖》《静息帖》《新妇帖》,褚遂良《过秦论》,虞世南《破邪论》,颜真卿《圣主得贤臣颂》《麻姑仙坛记》,柳公权《清静经》共7家25帖(上海博物馆藏)。王宠在帖后跋云:“书法自钟、王以逮虞、褚、颜、柳,尽态极妍,各臻圣域。而究其源流,仍归一致,其所传楷书不过以上数帖。宠自幼学书即留心于此,然至今未能窥见其堂奥也。”王宠追寻着书法艺术的根本之道,似乎有所契悟了。这之后笔势渐老,臻于成熟,此一阶段的努力,弥足珍贵不可忽视。1527年4月既望,在石湖草堂书小楷《千字文》,也是成熟小楷的代表。

楷书《游包山集》,上海博物馆藏,是王宠27岁游毘陵包山所作游诗,有23首组诗共25首。1526年冬33岁过鸿溪宿友人补菴居士(华云)处,居士向他索书。第二年他便将游包山所作的游诗用小楷抄录了22首寄给了华居士。王宠题款中说:“庚辰岁游包山有《包山集》,距今丁亥八年矣。追忆胜事,历历犹耳目间,为之怃然。今补庵先生见索,复录一过,殊足愧也。”补庵即华云,字从龙,无锡人,有剑光阁,是嘉靖时期重要的收藏鉴赏家,与文征明等吴中文士素有往来。数年后补庵居士跋云:“丙戌之冬,雅宜过余梁鸿溪上,坐剑光阁。促膝寒窗,啜茗谈心,盘桓竟日,因赴约毗陵,不能为平原十日之饮。因以佳笺乞为楷书,以作枕中鸿宝。阅明年二月,一函远寄,破箴展玩,喜极欲狂,是不特书法之精工,其揽胜诸作读之恍若卧游,此卷不几成双璧哉!古来天壤之间全才最难,若我雅宜真不愧矣。”文征明长子三桥文彭跋云:“雅宜先生天才妙绝,卓荦不群,尝读书楞伽石湖之间,经年不一归,每披其室则万卷缥缃,数函书画而已。其书姿诗艺皆高出汉魏之表,而楷法尤精工,自《乐毅》《黄庭》之外,虞、褚诸家无不毕罗胸中、运诸腕下,即古人莫能踰之。此卷乃其游包山诸什,生平所作行草小楷散落人间不下数本,能而精工超逸莫过于此。盖补庵先生于此道颇深三昧,故雅宜尤极力用意者耳。展阅之余不胜神至,漫笔识之。三桥文彭。”

小楷《游包山集》,笔法精纯凝练,转折点画神藏不露,珠圆玉润,沁人心脾。一改扁斜倾侧的横势脱化而为纵向,纵横相错,颇为灵活;行气章法的调节十分自然,显示出对随类赋形字体安排的熟练技术;点画之间不相衔接的疏离,似有若无的脉络,一反笔意连贯的逻辑思维;波磔一类的笔画取意含蓄,意趣圆融,不露圭角,玲珑凑泊。虞世南书法温润的气质与修长的体貌,一向是王宠书法风格的基调,虞世南君子藏器的特点,从未消失在王宠的作品当中。意到笔断,形式上偶尔似有不完整、不到位之感,但通篇气息匀静沉谧,如《尚书》《洛神赋》《刺客列传》《陶渊明饮酒诗》《游高唐赋》和此卷等。张廷济跋《洛神赋》云“钟太傅《荐季直表》至元始显,至明中叶始煊赫。雅宜山人作字纯从此出;若更永其年,当窥十二种意外巧妙。”文彭在王宠《真行草书册》跋中曾说:“趋庭时,家君每称述履吉先生翰墨精美,结构圆熟,楷法深得永兴遗意,尤为世所推重,予亦最爱之。”

赵宧光《寒山帚谈》云:“小楷世用极博,钟繇、二王居然立极,钟逼古,王圆融,自古及今皆两家耳。”王澍《论书剩语》云:“作蝇头细书,须令笔势纡余跌宕,有寻丈之势乃佳。”王宠小楷汲取钟繇高古凝练、王羲之秀逸端庄、王献之纵横飘逸之精髓,形成了用笔圆润超逸、行笔凝重、拙中取巧、高古典雅、疏朗散淡的书风。苏轼曾说:“大字难于结密而无间,小字难于宽绰而有余。”顾复《平生壮观》云:“先君述董文敏论书曰:气为最,势次之,笔斯下矣。余观明世人书,皆以笔尖作楷,秃笔成行,亦得擅名于时。王履吉沉着雄伟,多力丰丽,得气得势,非公而谁?”后人普遍认为《游包山集》书风旷达疏宕,遒媚飘逸,其结体『宽绰而有余』,为王宠的小楷代表作。

《游包山集》宠不止一次书写此内容,在不同时间、不同场合,以他擅长的书体酣畅书写,1524年嘉平月十一日为淀峰行草书《游包山集》,跋云:“曩岁游包山漫有此作,殊愧拙陋。淀峰顾命录出,执笔汗颜,奈何!然缥缈林屋君所熟游,灵踪閟迹当更有以发我也。”(天津艺术博物馆藏)1528年8月望日,在无锡华云家中为草书《游包山集》,表达他对包山的神游向往与流连徘徊。王世贞论其小楷云:“其用笔秀雅,绝得《尚书》《宣示》《乐毅论》遗意。”论其行草云:“王雅宜宠小行五绝句,是初变书体者,遒骨颠姿与冶态并见,而不免伤有意,然尚足压卷。”(王世贞《三吴墨妙》卷下)遒者,紧结也;颠者,疏放也;冶者,妩媚也。王世贞道尽了王宠的用笔及结构特征。王宠一直十分讲究笔法转换的到位与准确,字势不仅风骨之美,亦挺拔遒逸,情畅意足。

行草《九歌》,现藏美国普林斯顿大学美术馆。1527年书,章法却有魏晋小楷之特色,字体距离相当,无或远或近、或密或疏之处,布白十分平均,体势呈同一方向。此篇主体仍为单字,只是字与字之间有呼应、承接、偃仰关系。用笔冷静含蓄,显示出笔者自制与不率意的态度。结字孱入章草,使作品葆有时间推移之感。此作表现了质朴的汉魏风格,显示出与时代的及书者的观物态度,令人眼目一新。王宠自跋云:“《九歌》者屈原之所作也。昔楚南郢之邑、沅湘之间其俗信鬼而好祀,其祠必作乐鼓舞以乐诸神。屈原放逐,窜伏其域,怀忧苦毒,出见俗人歌辞之乐,其词鄙陋,因为作《九歌》之曲,上陈事神之敬,下以见己之冤结,托之以风陈。故其文意不同,章句错杂而广异义焉。丁亥春三月既望,山中人王宠书。”他的好友陈淳跋云:“屈子所作《九歌》余往往见古人书且图之,盖或有所感触,怜其情而因之以达己意耳。今履吉在可乐之时而又盛名之下何乃出此忧愁抑郁之词哉,其必有谓矣。见当质之。白阳山樵陈淳漫书。”(8)陈淳觉得王宠这时候名气这么大、正该欢乐高兴才对,怎么写屈原《九歌》这类悲伤的内容,令人错愕不解,里边一定有什么说法和隐情,要当面质问、弄清楚咋回事。士子题跋风趣如此,算是一桩有意思的文人艺林公案。

草书《李白古风诗九首》,故宫博物院藏。作于1527年,结体平稳,笔画的形式较为固定统一,结字体势雷同,俯仰欹侧、大小轻重变化不大,不过飒爽而清劲的线条有一种“亭亭净植”的味道。既有魏晋时期王氏父子风华俊丽、遒逸疏爽之姿,又具初唐时期虞世南的气秀色润、外柔内刚,干净利落,一丝不苟,笔势凝重洗练。笔画之间很少有连笔牵丝,字字独立,互不相连;草法严谨,典雅平淡,落落大方。对文字的驾驭像杜甫《胡马》诗所控驭的大宛胡马“所向无空阔,万里可横行。”又像浪漫的李白所表现的这组诗意一样激情澎湃,心雄万夫。

(8)陈淳跋王宠书《九歌》

草书《千字文》卷,台北故宫博物院藏。与《李白古风诗九首》卷同为1527年34岁时的行草作品。《千字文》作为书家日课,王宠在不同时期,楷、草间次临写,北京故宫博物院、台北故宫博物院、香港等地皆有藏。此卷矩度未脱,行笔温润内敛,点画遒劲疏朗,结构自然错落,行气贯穿,布局畅达,宛转流媚。乾隆皇帝于其后跋曰:“明王宠行楷全法右军,此卷尤极熟之候,晴窗载展,犹睹瓣香。予向爱临《阁帖》,愧未津逮也。”“晋人真迹世所罕见,所佳者仿书耳。诸体混淆若出一手,不辨其为谁也。近世吴人王履吉氏独能追蹤大令,肃敬俊逸,夐出流辈。虽不见晋人书,知其为绝艺也。”(黎惟敬《王宠草书千字文跋》)明詹景凤跋曰:“明兴,弘、正而下法书莫盛于吴,然求其能入晋人格辙则王履吉一人而已。是卷遒劲疏爽,翩翩几为大令,而行草千文又希有矣”赞美王宠学习晋人已到炉火纯青的地步。有论者认为,王宠的这件《草书千字文》是复活了的《十七帖》。第二年即1528年《草书李翰林杂诗四首》亦属此类,风格特点大似之。

《五忆歌》,台北故宫博物院藏。王宠自作七言诗,此诗的体式风格显然是受到东汉时期伟大的天文学家、数学家、辞赋家张衡《四愁诗》的影响。诗成于1526年,于1528年夏五书此以赠友人明卿。此幅书于金粟山藏经纸上,纸的质地坚硬,最能表现王宠起伏顿按、急遽有力的笔法,笔调显得硬拙峻拔,晋韵丰足。点画静默安详,转笔处稍近圆润,结字内敛,沉着从容。左撇和右捺的收笔大多急促收尾,捺画常用反捺或章草之击石波收笔法。此幅寸体草书多单字独立,字与字不相连属,然而却血脉不断。正值溽热的酷夏,王宠在诗的序文中说:“丙戌病暑,城居如甑,伏枕书空,游神六合,戏作五忆之歌,以解烦蒸,亦犹执热者之思濯乎!”后跋中说:“新暑作毒,挥汗成雨,眇然有江海之思。”细读王宠《草书五忆歌》长卷,每个字乃至长卷从头到尾的布局和风神哪有丁点儿溽热、烦蒸的感觉呢?所忆所写的匡庐泉、泰山松、峨眉雪、渭川竹、黄鹤楼这些避暑胜地,凉爽、舒适、秀美,书写中好像同时把人带到了避暑胜地置身其中一样,整卷作品表现出了避暑之地的特色。实际上王宠一生的履历他没有到过这些地方,完全凭自己的想象,但诗和书法的表现效果与这些胜地的特征完全吻合,虽然不是在实地所写,但书法恣肆纵逸、神采飞扬,不急不躁、不激不厉,暑热尽失、物我两忘,仿佛清风吹拂,甚至寒风飕飗,淋漓尽致地表现出他的悠游、洒脱,真正摆脱了世俗的羁绊,充分表明驾驭文字、控制情绪的高超,在暑热之境写出了内心的清凉,把人带到了清凉、清静、清虚、忘我、玄寂而又极乐的境界。字的结体瘦长,有当年跟随蔡羽学书的遗意。点画偶然的击石波,和少许穿插的章草结体,显得晋韵丰足,古朴可爱,是他中年创作巅峰时期的作品。

《张华励志诗》,上海博物馆藏。张华,字茂先,西晋人。此幅中锋笔致圆实,字间不相连续是王宠书法很重要的特色。通篇气脉相连,统贯楷、行、草体于一篇之中,速度平稳。很好地调节了平缓之中的单调,富有一种非关情绪的节奏变化。这种平稳仿佛参禅修道者调息的吐纳,是王宠书法之所以使人有简淡宁静之感的重要因素。

行草《宋之问诗》,现藏日本东京国立博物馆《书道全集17》。1529年书,此卷行气流美,轻重缓急的变化十分引人注目,长撇或捺不作锐笔出锋,而是缓钝轻回、藏头护尾,或戛然而止,蕴蓄了一股力量。字体揖让、映带、欹侧、聚散,随势所出,渐趋老成,有泯灭圭角、圆润丽泽之可爱,生动之趣跃然纸上。

莫是龙跋云:“王履吉平生规模子敬,晚更遒逸,翩翩欲度骅骝前矣。此卷尤为得趣。当是山居清暇,心手俱畅时笔也。丙子三月获观于曹驾部舟中时过宝应,澄湖落日,不知身在飘蓬羁旅中也。”邢侗受王宠沾溉最多,认为王宠“可登子昂上估”,并表示:“斯人可起,余将执厮役于斯人。”张凤翼《题王履吉手书选试卷后》:“无异观唐人握管,听汉魏人吟哦。”崇拜之情溢于言表。

《韩愈送李愿归盘谷序》,台北故宫博物院藏。1529年端阳日大字草书,这张十余米长的卷轴,起手笔势稍缓,若草若行,随着纸张接续绵延而下,迤逦而开,数行之后,则纵逸奔放如金戈铁鸣呼啸奋发,气势雄健,神化无穷。王宠很难得写这样的大草。他的前辈祝允明倒是常常纵横散乱地将点画洒满整个纸面,写在宽大的条幅上,一吐胸中块垒。王宠非常推崇前辈祝允明,但在艺术形式上又有各自的方向。对王宠而言:“枝山点画狼藉,使转精神,得张旭之雄壮、藏真之飞动。所谓屋漏痕、折钗股、担夫争道、长年荡桨等,佳意咸备。”他曾在文嘉处见到《祝允明书古诗十九首》而爱不释手,对祝允明抗衡钟索、得书学大统的造诣极为向往。此卷结体、用笔均濡染祝氏。约略还能见到怀素、黄山谷、米芾、宋克、杨维桢的影子。结字宽松,线条本身张力强劲,笔势奔驰竞走连绵不断,有咫尺千里、亘无涯涘的辽阔雄壮气象。字体大小相间,每行一到五个字不等,参差错落奇崛生稚,快慢疾徐节制有度,刚柔映带十分协调。此幅出锋尖锐铣铩,转折之间提按少驻,迴环钩曲,都无率尔荒疏之病。此卷折笔较多,折笔取劲,圆中有方,清刚正大之气呼之欲出。受纸张的限制,最后一段改写小字,但整体气势连贯,风格韵味协调。王宠平日谨守矩度,在章法上比较保守,皆受蔡羽、祝允明影响较大,而此大字草书则能突破乃师格局,行笔洒脱不羁意兴淋漓,雄放恣肆,盘旋翻复,华采瑰丽,与平时的儒雅娴静大异其趣。明人王世贞在《吴中往哲像赞》中说∶“(王宠)晚节稍稍出己意,以拙取巧,婉丽遒逸,为时所趣,几夺京兆(祝允明)价。”此幅劲毫佳纸,相得益彰,当为履吉平生佳构。

当时与文彭、文嘉、日宣上人燕聚于石湖草堂,酒醉后挥写,嘉会共饮,书写此文,别有深意。韩退之此文,藉李愿之言批驳降志辱身、依附权贵者,赞美隐居不遇于时的大丈夫。韩愈愿随李愿归盘谷隐居,徜徉终生。文章寓意深刻,符合王宠此时的心境与生活态度。文人之间心灵相应,正应孙过庭《书谱》所言“神怡务闲”、“感惠徇知”之意,因此写来心手双畅,无不如意。

草书《荷花荡六绝句》,美国佛利尔美术馆藏。当为1532年39岁书,此卷风格与上幅的《韩愈送李愿归盘谷序》属,于同一类型,时间应相近,用笔提按似比上卷还要变化有力,任性挥洒犹如夏日里在清芬的荷塘里徜徉,跳荡奇巧,险绝取胜,质朴不雕,纵横恣肆,恣意而为,自得其乐。铁保跋云:“有明书家如王孟津(铎)、张二水(瑞图)之俦,非不恣纵,然动失规矩,非书家正宗。雅宜山人此卷,于恣肆中神明乎法,用笔有印泥画沙之趣,使香光(董其昌)见之,定拜后尘。”迅疾之笔中有脱去形迹之思,不求悦目却愈见动人。草书《石湖八绝句》卷(台北故宫博物院藏)亦见此特点,跌宕中显古态,纵逸中求拙趣。铁保真识书者也。

行草《杜少陵廿五绝句》长卷,香港近墨堂书法研究基金会藏。长420厘米,是王宠罕见的巨帙,1530年11月21日书赠好友董宜阳。王宠跋语云:“少陵绝句豪宕倔强,意态横出,唐人无此格也,会须独步百代耳。近日北郡李空同(梦阳)能效之,它皆不能驰骤,知以气骨胜,非在词语之末。”充满了对杜诗的崇拜,亦是一生踵武倾情于少陵的明证。此卷以小狼毫书罗纹纸,纸、笔俱硬,与王宠其它书于同样材料的作品完全一致,用笔灵动,一气呵成。长撇、长捺、长竖行笔徐缓,多不出锋,如“老”、“道”、“料”等字;字形左密右疏等源于小王,偶或穿插草书又能看出祝允明的痕迹。书写轻松率意,散朗疏阔,酣畅洒落,与乃师祝允明、文征明大异其趣,风格迥出,个性赫然。潘伯鹰1959年于尾跋评宠书“笔画圆劲,巧丽疏秀,为尤难也。”该卷是履吉晚年重要的代表作。

草书《宿白雀寺诗》和《与碧峰禅师虞山泛舟作二绝》类同,苏州市博物馆藏。王世贞《弇州山人稿》记述云:“此卷《白雀寺》诸诗,尤备风骨。有美女舞竿、良骥走坂之势。”孙鑛《书画跋跋·王履吉白雀帖》云:“余有此石本,是径三寸行书,而间用素师《自叙》法。忽出一二行径五寸字,米元章亦时有此法。大约由纵笔中乘势为之耳。若稍稍有意,恐遂不入格。此幅全是大令风骨,微出入虞永兴。比之平日笔,更觉顾盼有姿。”晚清书家顾复鉴赏此卷时题曰:“如怀素颖圆锋正。开卷时以其为枝山,卷末款识则雅宜也。得享长年,岂让枝山独擅名当世哉!”(顾复《平生壮观》卷五)是王宠病甚时草书,透过此卷可看出王宠病状大显,线条力度有不胜巾笥、不堪驾驭、勉强撑持之感。

草书《访王元肃虞山不值》重庆市博物馆藏。诗卷书于十日即与世长辞,乃为绝笔。王世贞又跋云:“王履吉先生养疴白雀寺,访故人王元肃虞山不值,作此歌。元肃拏舟追及之,因以两丈许侧理纵笔满卷为赠,虽结法小疏而天骨烂然,姿态横出,有威凤千仞之势。盖月余而履吉物故,当是绝笔也。”(《古今法书苑》)汪砢玉《珊瑚网》载樵史品三吴书亦云:“王太学行书自有一种风度,而《白雀寺》临没之笔尤奇”。

此幅大草长卷气势横溢,神采飞动,字体宽大,较前几日书《虞山泛舟》《宿白雀寺诗》显得特别粗壮有力,是提气聚力之作,集平生力量凝聚毫端、有负气斗狠作最后一搏之愤,线条挺拔雄劲,英姿飒爽,墨色显得格外光鲜明丽,润泽华滋,英气逼人。揣王宠之意,自感时日无多、与人世将要诀别之时,发心要将自己最亮丽、最有力、最美好的留给世人看。艺术等同生命,艺术高于生命,艺术延续生命;人格尊严、形象超越生命,书法等艺术和个人的精神、尊严、人格是生命的另一种映照和存在、延续形式,把即将完结的生命转化成书法等艺术的客观物质而存在,抑或是期寄个人生命的留驻、存在、展现和永恒……细思之,不禁让人对王宠心生仰慕和敬畏。

王宠代表作品还有如1525年大字楷书《韩愈琴操十首》(日本东京二玄社藏)、1527年《岳阳楼记》《前后赤壁赋》等小楷二册三十五幅(上海博物馆藏)、1524年草书《起对镜作》(台北故宫博物院藏)、1526年行草书《王昌龄诗十二首》(上海博物馆藏)、1527年草书《石湖八绝句及包山杂咏》卷(台北故宫博物院藏)、(《石湖八绝句》小楷扇面(香港虚白斋藏)、楷书立轴(美国波士顿美术馆藏)、《仿祝允明草书古诗十九首》(上海博物馆藏)、1530年行草《西苑诗三首》(天津艺术博物馆藏)、1532年行草《书近作五律十首》卷(上海博物馆藏),等等。

王宠对《阁帖》的魏晋风格往往有独到的体会,他仔细地研究了“二王”系统的面貌,智永、虞世南、孙过庭、李怀琳、颜真卿等都是他重要的师法对象,摒除与魏晋风格不合之浑浊、粗犷与狂野,基调终生不变。草书多取法大令、怀素、孙过庭,尤其吸收了怀素小草圆劲凝炼的笔势。

他的书法节奏幽静而平缓,结构疏略,在疏放中充溢着自由与无碍的气息,仿佛遨游于辽阔的天地之间,毫无壅塞滞碍,一望空阔一往无前。他重视创作时的精神状态,故能心凝神释、收视反听,奄得晋人风流蕴藉。明人普遍认为:“王履吉楷法虞世南、智永,行法大令,最后益以遒逸,巧拙互用,合而成雅。文征明以法胜,王宠以韵胜,不可优劣等也。”『祝允明得魏肉,文得晋腴,王得晋脉。』对祝、文、王三人书艺上的评价彼此各有所长,但在神韵气质上,总以王宠能得晋人风度,他人所不能及。明代文学家胡应麟说:“履吉书萧散纵横,天真烂漫,近代书家恍惚晋人风度,仅睹此君。”结字疏拓,用笔单纯,极抒性灵,是王宠作为一代书坛巨匠所开启的道路,也是明代书学在复古的风潮中所达到的理想境界。

三、王宠书法的主要艺术特征

王宠出生于1494年即明孝宗弘治七年十一月初八,经历了明武宗正德年间,到1533年明世宗嘉靖十二年四月三十日病逝,天不假年,寿仅40岁。自正德庚午(1510)至嘉靖辛卯(1531),凡八次应试均未中。自幼羸弱多病,中年与肺病为伴,晚年有痔疾,棲息于虞山之白雀寺养病,后痼疾重疴。刘凤认为:“宠悒悒不得进用,恣于酒而卒”。王宠死前数月即1533年正月十三日《致蔡羽札》说“腹中下积血”;正月三十日《致长兄札》即《述病帖》中叙述“左腹部尚有坚硬处”,左腹部触摸感觉明显有硬肿块,常常一连十数日便血不止,“又有许多凝成紫血”。据傅红展先生考证王宠死于结肠癌。(傅红展《王宠死因解析——王宠行书<述病帖>综考》)父亲王贞(字清夫)以开小酒馆为生,不能对他施以救济。1526年王宠第四次参加应试,与哥哥王守(字履约)同行赴京,哥哥高中而弟弟王宠落榜。哥哥虽中了进士外放各处为官,资俸除去生活用度和官场夤缘打点所剩无几,对王宠并没有多少资助。王宠曾在进京赴考的水路舟船上放置自种的谷米随行沿途叫卖作为川资盘缠,生活竟困窘若此可见一斑。他一生颠踬坎坷,经济拮据不堪,时时为生计发愁四处借贷,甚至落到日夜算划的地步。

在王宠周边不达的友人中,有的选择了放浪形骸,如祝允明、唐寅与陈淳;有的选择了忍耐,如汤珍;有的选择了隐居,如陆治。王宠生长于山水风景秀美、经济富庶、文化荟萃的苏州地区,他选择了隐居,潜心诗书,逍遥林下,20年读书石湖之上,讲业楞伽山中。正如其《行书札》中云:“家中虽贫落,越溪风景日增日胜,望之如图画,独此一事慰怀耳。”书为心声,王宠一生把文人不达、清苦而又自负自傲的心境折射、投注、凝聚到他的诗文书画笔下,殚精竭虑,师法晋唐,心志高远,刻苦自励,钻坚弥深,艺术造诣终臻化境,文学艺术超逸群伦秀出侪辈,尤以书法为最。他的书法疏淡空灵而又逸笔草草,讲究技巧而又自然流露的书法功力与萧散洒脱的雅玩心态,正是他科考应试屡次不第,进而沉湎于书画、寄情于山水的结果。

王宠真、行、草书法风格独特而卓异,笔法字法章法特征明显,无论与明代他身边文人书家比还是后史之纵向比较,似乎都无人与之比肩。

现就王宠书法艺术特征做以肤浅解读和体认:

艺术层面

萧散、疏淡。萧现自然风范,闲云野鹤般自然态度以求率直古拙的情调。散即旷达、散朗、洒脱。疏是就其结构特征而言:王宠书法取法高古而不入俗套,立意深远而不脱离现实。以疏见淡,以疏见静,以疏见简,以形断意连的方式表现线条的停顿、虚白和节奏的间歇感,以疏宕简约寻求气息空灵。字形结构穿插避让各随字态,繁者则大,简者则小,斜正疏密,方圆秾纤,自然天成。一字之中必有空阔处,且注重轻重虚实的对比,以显其疏态,产生整体上旷阔静远的美感。“履吉书元自献之出,疏拓秀媚,亭亭天拔,即祝之奇崛、文之和雅,尚难以雁行,矧余子乎。……贡士秀发天成,清池惠风,加以数年,未见其止。”(邢侗《来禽馆集》)王宠有时候以乌丝栏为框线,并注意调整字与字之间的形态关系,形成一种内在的挥运旋律,有欹有正,有虚有实,和谐统一。

淡是指意境恬淡无为。不着意安排,不措意巧拙,信笔写来,一任自然。字里行间透出一种空灵、舒朗、恬淡之气,这与文征明过于讲求法度理性、缺乏个性张扬不同,王宠从秀雅巧媚、宛转流美的晋人风韵中,稍稍出以己意,构筑成疏淡秀雅的意境,以其高华的气韵打动人心。这份美感来自书家恬淡自适的秉性,以及超脱世俗的高洁品格。

明代文学家朱曰藩在《顾孝正所藏雅宜诗卷》中曾说:“雅宜书蕴藉秀媚,大概类其为人。”指出了性格与书品的关系。王宠高蹈出尘的心态养就了他疏淡秀雅的艺术审美心理,正如他的诗歌,随处可见的是对隐逸的企愿和对富贵生活的不屑,其书作的萧散疏淡传达给我们的是宁静、优雅、孤高以及与俗世的距离感。

沉静、雅拙。王宠楷书初摹虞世南、王献之,后稍出己意,运笔速度较慢,比较注意点画得失,以沉着的笔触从容书写。不喜躁动狂野,笔画起收含蓄,笔力遒劲,姿态如隶,内含筋骨,别具一种雅韵沉静的风神。对韵的追求始终是中国书法追求中的极致,王宠以古求韵,以韵求拙,以雅求拙,始终不移,贯穿其孜孜矻矻追求的一生。如楷书《游包山集》,字态左收右放,左低右高,笔法上左起之画多用露锋,皆施以短画,右伸笔画极尽夸张,使结构内部空间疏朗空灵。用笔圆转、淳厚,结构上竭力避免笔画的衔接、交叠,给人温柔敦厚之感,显得质朴圆润,古朴中见空灵。以韵写拙,巧中寓拙,拙中见秀,拙而能雅,婉绰而疏逸,追求一种疏宕雅拙的韵味。又寓静于动,笔法有行书笔意,流动而畅达。“王正书初法虞永兴、智永,行书法大令,最后益以遒逸,巧拙互用,合而成雅,奕奕动人。”(王世贞《艺苑卮言》)行草书如《五忆歌》《李白古风诗卷》几乎字字独立,字迹带有章草的笔意,在明代别树一帜。明代书家王世贞《三吴楷法十册》跋中认为王宠楷书“兼正行体,意态古雅,风韵遒逸,所谓大巧若拙,书家之上乘也。”能达此境界与其学养、胸襟、人品、格调密切相关。

醇洁、秀媚。他的小楷取法钟繇,冲和于二王而于古雅中见清淡,朴拙中显秀逸,渊雅中透光洁。举止娴雅,面目清秀,婉媚绰约,楚楚动人。“初寤寐大令,后脱去怒张之势,渐入圆融,楷书卓然称一时之妙。”(朱谋垩《续书史会要》)草、行字的笔画提按变化不大,线条的粗细比较均匀,法《十七帖》、《圣教序》等,技巧娴熟而形神兼备。用笔起讫异常讲究一笔不苟,线条洁净流畅,从无枯涩之笔。结字清丽、俊逸、秀媚,姿态横溢,翩翩起舞给人逸笔草草的感觉,似轻松不经意以雅玩的心态为之。有学者称,学王右军杰出者米芾、赵孟頫之外就数他和王铎,而且各有所长:米得王之迅疾,赵得王之端正,王铎得王之雄厚,王宠得王之萧散神韵,就气韵而言,王宠为上。王宠虽是祝允明、文征明的后辈,行书和草书一反明代放浪不羁的风格,他的书法线条粗细较均匀、笔画提按变化不大,字面秀润光洁,对后世的傅山、朱耷、弘一法师李叔同等影响很大,可以说他们是继承了王宠的衣盋。

精神层面

愤激、安详。王宠早期书法表现的愤激与安详、晚年书法作为流宕与疏淡的矛盾统一体,何尝不是矛盾心境的外化呢?——现实人生与人格理想的分离与矛盾,使其内心虽有愤激,但又高蹈出尘,在病痛和失败的挫折下,他慢慢变得冲淡,成为一个温和如玉、不激不厉的君子。然而,王宠内心的矛盾与痛苦和他怀才不遇所流露出来的感慨与无奈,最终还是掩映在他矜持的文字里。由于久试不第,转而向往神仙生活和禅定的境界,老荘哲学、神仙方术、释子禅行一齐进入了他的生活,三种行为哲学交替影响于他,一定程度上浸染了他的艺术审美。在愤激、安详与冲淡交织中,王宠寄情山水,含醺赋诗,静心作字,度过了平淡而短暂的一生。

生发、藉鉴。王宠书法明显受祝允明的影响,后虽与祝允明艺术主张不尽相同,但能互相藉鉴。祝允明在行草书上充分释放个性,用笔和结构大开大闔,表现龙蛇夭矫、坠石之欹、醉墨狂舞、疾风骤雨般的书风,以纵横纷披求气势阔大,充分展示他潇洒、奔放、热烈的个性,一派流宕浩然之气。(9)(10)王宠在书法上有着独立的精神,虽然他有临摹祝书的经历,但并非亦步亦趋,而是藉鉴、生发,着意于个人面目的锻造。他不仅临摹祝允明,也取法李怀琳。王世懋曾洞察李怀琳与祝、王二人书法之关系:“吴人绝重李怀琳书,祝允明书十九首古诗及王履吉晚年草法,皆从此出。王草‘欲’、‘强’、‘穷’字等规仿,不易一笔,他古帖所无也。世人不睹怀琳书,安知二先生书法之自哉?”尽管后来王宠随着书法审美趣味的变化,追求疏淡秀雅的书风,并想极力摆脱祝允明、李怀琳的影响,但一直到后期,其书法的“流宕”之气亦未能尽除。

正大、磊落。王宠善于读书,博学多才,从书籍中汲取、蕴涵了广博的知识、深湛的学养,使他胸襟郁勃磊落,识见开阔博大,体现在他的诗文,尤以书法最为显著。他心不降晋唐以下,手熟于法度之内,笔下无狂怪之病,点画、结体皆有来处,豪放隽爽,开阖宽博,心境旷达而使字势开阔正大,无琐小习气。古人说“诗言志”,实际上书亦言志,字如其人,在王宠笔下得到了很好的演绎和诠释。

(9)祝允明草书《李白诗二首》

(10)祝允明草书《赠索处士七律诗轴》

总之,王宠的书法最吸引人的地方在于字里行间透出的那份空灵、疏朗、萧散、畅达,源自恬淡自适的生活中所孕育出的高旷人品,倜傥、洒脱、无一丝尘俗气的晋韵风神与清纯、明洁、朗润的心灵。但也有学者认为,王宠追求的晋韵是一种比较纯粹相对单一的精神理想,这种追求有几分刻意模拟、自觉拔高的痕迹;其内心世界与外在表现有两重性,其行草书与小楷恬淡古雅,有出尘风味,然而总有刻意裹束之感,其脱榫处又有支离之病;“结体甚疏”、“精气不足”、“贡士盘旋虞监,而结体甚疏,虽烂然天真,而精气不足,晚年行法,飘飘欲仙”(莫是龙《莫廷韩集》)。“王媚而无骨”(谢肇淛《五杂俎》);殊乏创新,未臻化境。王宠三十五岁以前的行草,缺乏速度与轻重的变化,笔画的转折与衔接之处较不自然,以楷法为行书的习惯,使其行气不见淋漓酣畅的姿态。“学古人书,不可失其本趣。如近世王履吉书,行草学孙过庭,全失过庭意;正书学虞,全不得虞笔。……履吉多险怪,全无右军体,《白雀帖》尤恶。”(冯班《钝吟书要》)古人曾批评其书“枣木之气甚重”,盖因其受到刊刻法帖截断笔意的影响。可以说见仁见智。但优点是法度严谨,基础深厚,长久浸润于魏晋唐人之间,慢慢理出自己对笔法、章法的体会,渐渐褪去法帖的糟粕,更能还原魏晋的真貌,达到遗貌取神的境地。

王宠不仅书法格调高古,游弋於魏晋钟王和盛唐虞颜褚柳之间,其诗亦然。他的诗有建安风骨,画有云林禅趣。他的长辈姑苏顾璘评价王宠的诗:“古体五言沉郁有色可愤可乐,盖类曹植鲍照;七言跌宕浏丽号幽吹而霭春云,盖类杜甫岑参。近体亦步骤杜参而自抒神情,殆与盛唐诸家相雄长,可谓诗人也。”(见《雅宜山人集——序》)

他的长辈兼老师胡缵宗说:“履吉以文行重江左,盖自弱冠至于今矣。缵宗与之友也,益见其文浑类贾、隽类枚,赋类司马;诗古体类曹,近体类岑。譬之箫韶既陈琴瑟洋洋、鸾凤雝雝,春容之声、冲和之容,翕尔而作、铿尔而阕,无复浓艳侈丽之态、绚烂华靡之习,风神气格自为虞廷一雅调,是非天下士乎?夫调难乎其雅也!履吉大篇隽永,短章丽则,粹然金辉,莹然玉润,其于秦汉盖已升堂矣。加之以年不可进之以三代也哉?”(见《雅宜山人集——序》)

王宠的好友、进士、翰林院庶吉士袁袠说:“山人(王宠)诗初宗李白既乃宗杜,故其诗才力雄阔辞篇丽赡,去轻靡而就沉着,尚铺缀而略陶镕。及《白雀集》诸篇则又兴寄冲玄思调清逸,遂窥陶谢之堂几入王孟之室矣。惜乎天抑其进有志未就,故所著仅此,然亦足传矣。山人长余八岁,特相友善,自山人之亡而叹古道之日替也。忆与山人兄弟衔杯论文穷日达旦,谓古人之庶几大雅之可作,而竟已矣,独恨夫天之忌材不少假也。昔魏之文考、唐之勃贺,咸以才夭,近代如姑苏徐祯卿、信阳何景明、沁水常伦、闽郑善夫,亦不享年,何天之忌材若斯!岂天既畀之才乃夺之年耶?嗟乎!山人古之称不朽者不以年也,又何憾哉!”(见《雅宜山人集—序》)

王宠的门人学生、晚辈外侄(即王宠母亲的娘家侄子)朱浚明在王宠去世五年后搜集、整理王宠的诗文编辑成《雅宜山人集》,并回忆说:“余师雅宜先生讲业楞伽山中,浚明从游甚久。师志好山水,故游乐多在石湖,浚明无旬日离侍侧,师亦过为奖爱。每闻论文,必曰‘文不法孟氏、诗不法陶谢,未也!’噫,可以观师之所趋矣。辛卯岁游南雍得疾东归,竟不起。嗟乎,兹实天夺之速也!”(见《雅宜山人集—序》)“王先生宠……遂穷六经之奥,于屈宋迁固诸书无所不研讨,为文骎骎似之;诗好建安三谢;书法在永兴大令间。郁然为三吴望矣。”(文震孟《姑苏名贤小记》)“王子叔子有王履吉小行草《尚书注疏》全部,作四册装,虽率笔钞录,而《圣教》遗矩不失丝黍。乃知履吉学力在祝、文上。”(清·杨宾《大瓢偶笔》卷五)

“履吉不以画名,偶然兴到,随笔点染,深得大痴云林墨外之趣。可见高人胸中无所不能。”(《六研斋笔记》)“予少时颇有志于书,见雅宜山人作,未尝不起企慕之怀,自恨天分既啬,人功亦亏,不能躅其蹊径。今山人往矣,每遇其遗迹,益兴瞻恋。今阅此卷,其法度高朗,韵致飞越,又出于寻常者,则其怀又何如哉?”(周光跋《草书古诗十九首》)

以上几则王宠身边文人挚友及后之权威学者的评赞,真实、客观、有力地说明了王宠不仅书法“心不降晋唐以下”,而诗、文、画亦然。诸道中书学用力最苦,成就也最高。师承蔡羽,蔡羽一贯主张“文必秦汉、诗法盛唐”并身体力行,王宠继承乃师衣盋,诗、文、书取法先秦两汉、魏晋隋唐,志趋高古,一生追摹,蔚成大观,令人景仰。

王宠书名、文名不仅在国内名声大噪,亦远播海外。当时日本、韩国、朝鲜等慕名渡海到江苏苏州求王宠书画诗文者络绎不绝。日本江户时期适逢中国明末清初的动乱之时,一批僧侣远渡日本入黄檗山自成一派,以『黄檗三笔』(隐元、木庵、即非)及独立、心越最为著名。其中独立是研习传播王宠书法的典型代表,他精医术、善诗文,书法出自王雅宜,清新雅宜,气韵圆秀,更精于篆刻,日本书史将王宠和他称为日本篆刻之祖,江户初期的书家北岛雪山、高天漪皆拜其门下,至江户中后期的泽田东江、韩天寿等人仍受其书风影响。迄今王宠书画作品在日本、美国、英国等博物舘、图书舘及公私收藏数量占有王宠一生创作中的不小比例,在海内外仍产生着一定的影响。

四、给我们的启示

取法乎上。王宠身边名家云集,如比他大三十四岁的祝允明,大他二十四岁的蔡羽、文征明、唐伯虎,这些都是响当当、大名鼎鼎的文坛风流人物,完全可以称得上是王宠的长辈,他们都很看中王宠,特别是文征明折辈与交,以兄弟相称,关爱有加。王宠非常尊重他们,景仰他们的知识,互相砥砺人品。王宠早年师事蔡羽门下,书法有蔡羽的影子,也秉承了祝允明的取法,所走的与祝允明是同一条宗法晋唐的学书道路,越到后来书法直追源头取法乎上,诗、文、书法的道路取向不再学身边这些人的,不涉近人一笔,取法高古,学魏钟繇,学晋羲之献之父子,学隋智永禅师,学唐虞世南、李怀琳、孙过庭,宋、元以后不见涉猎,“心不降晋唐以下”,不把身边名流他们的取法和崇尚置于眼角。最终因其个性的沉静超然使得其书风比之祝允明显得更为纯粹古雅。王宠一生与文征明过从甚密,他看重的是文氏端素雅洁的人品和艺术气质,不在书法形质上规仿模拟文征明的用笔特征和整体风格。

(11)文征明行草《离骚》(局部)

文征明取法宋苏轼黄庭坚和元赵孟頫,(11)唐伯虎、陈淳书法绘画就亦步亦趋学习文征明,书与画永远在文征明的笼罩之下,不像王宠心志高远直取魏晋,坚定不移,最终和身边人拉开距离,终出“一人头地”。

我们学习王宠“不涉近人一笔”,不要向身边人学,不要迷信权威,不要迷信当代身边大师,我们直奔魏晋,和大师们齐头并进直奔共同的导师王羲之,向顶尖级的大师学习。人格应互相尊重,学识可互相交流,涵养要互相砥砺,但眼光要高,取法要高古。

意在笔先。落笔之前,每个字的点画、结构、章法乃至整篇的布置都要了然于心,预先设置,要按照自己所选所临名帖的字和笔画落笔,一定要讲究“无一笔无来处”。切不可不假思索拿笔就写一挥而就。如果头脑空空、茫然瞎写倒不如不写,写了也没用,不仅耽误时间,还养成了流弊、坏毛病相伴拖累终生。古人忌讳和远避的“隆冬之枯树,严家之饿隶”都是凋疏、荒寒、骯髒、猥琐的表现。当下社会这些作品比比皆是,触目惊心,一个字概括就是“俗”,唯俗不可医,无可救药。

写不如临。在学习书法辛苦而漫长的过程中,不看帖盲目瞎写、有一笔没一笔的乱写不如不写,要照着字帖临写,一定要手不离帖,眼不离帖,长期坚持,持之以恒。

临不如读。摹影、描红、双钩、对临、背临、意临都不如对帖仔细默读。孙过庭《书谱》说:“察之者尚精,拟之者贵似。”对帖要仔细地观察、仔细地审视、端详、默读、领会。

读不如背。临帖的目的是记住、写好。怎样才能记住?天天写效果怎样?帖意记住没?不如索性把帖的内容全部背下来,会背了每个字的点画、结体、间架布局就记住了。我是好背诵的,前面所述王宠几幅长卷大作我都会背,如他书写的草书《李白古风九首和四首》、《宋之问诗十一首》卷、《韩愈送李愿归盘谷序》、《杜甫诗廿五首诗卷》、自作诗《五忆歌》《起对镜作》等以及唐朝书法家、书法理论家孙过庭的《书谱》3700多字我从头到尾会背。

背不如思。背诵为思考提供前提,会背诵之后在脑海里为思考提供清晰的字帖内容和字形特征,不背诵就失去了思考的依托和对象。思考是进一步增进对字帖内容的理解,强化对字的点画特征、结体布置的记忆,探寻提升书写水平的路径和方法,二者是循序渐进、相辅相成的。死记硬背不行,背诵中要善思善悟,“钻进去、跳出来”。长此以往日积月累养成习惯,书写方法和书写水平必然会有长进,达到能理解、会运用、有提高的目的。

思不如比。比是比较比照,时不时地拿自己所写和字帖比对、比照,笔画、结体与原帖差别、出入在哪里?要毫发不差才行。有的朋友一个晚上写一刀纸,还有人一天写两刀纸,我不赞成这样的做法。关键是有进步、有提高没,和字帖比较一下有没有问题,问题在哪里?写多少张纸、写多少年没长进,书法水平总是停留在“几十年一贯制”没有进步提高,越写越坏,有什么用?这种情况就要停笔不要再写了,写得熟练了、流气了就俗气了,毛病和痼疾就是这样产生的,会伴随终生是很难改掉的。不是写的多就好,写几张之后就不要再写,停下来端详、分析、比对,和字帖对比,找出差距和问题,“不比不知道,一比吓一跳,比一比哈哈大笑”,问题就比出来了。经常比对、比较,不断改进,才能事半功倍。

增益涵养。书法风格特点、有没长进和学识、胸襟、气度有关,是性格、涵养的反映和再现。秉性是与生俱来的,书法一定程度上是性格、秉性、嗜好的外化和表现形式。有的字能表现出人沉稳优雅、思维缜密;有的则显出急急惶惶、慌不择路。通过字态能看出书作者深湛善思还是粗疏毛糙,又能反映出人的学识、水准和胸襟气度,这与年龄无关。有人一提笔就写错字,心不在焉沉不下心;有的人没见掂几次笔、没见写几个字却天天见进步;有的人苦用功恨不得一天到晚废寝忘食练字就是不见成效,等等。这样就要考虑书学道路和方式方法。“功夫在字外”,没进步就不要硬写,要停下来思考、比对,要多读书,扩胸襟、增涵养。

舛误之处请方家批评指正!

附图注解:

1、蔡羽草书《书说》,南京博物院藏。此其阐述王羲之《笔阵图》等前人书论之作,其中“画断而脉故连,形虚而气故实”,正是他和王宠书法中最重要的特征之一。蔡羽书风多变化,有类似文征明者,亦有类似王宠者,盖师徒二人相互濡染故也。此卷用笔形方意圆,松而不散,内盈而外虚,是其所长。王宠早年的作品往往也有这种气韵。

2、祝允明《出师表》(局部),东京国立博物馆藏。书于1514年55岁时,取法钟繇意趣,特色鲜明。肥钝而方扁的结构与粗细相间的笔画,在精妙之中展现出熟稔于法度的严谨与自信。“弘”、“於”、“试”等字偏旁出以行法,“必”“能”、“愚”、“德”等字皆源于《荐季直表》。祝广博的书学对王宠影响深远,而其对钟繇的学习也启发了王宠与后来的书家,故而此件作品意义非常。

3、祝允明《草书古诗十九首》作於66岁之时,祝氏已是垂垂暮年,困于床榻。如其卒年作《怀知诗》十九首缅怀生平知交,又以章草小字作《书述》申其书学思想,可见其知归期迫近的从容,平生胸襟未曾改变,晚年书艺精进,不见丝毫颓败景象。此作草书《古诗十九首》与大草书《月赋》都为其传世佳构,后分别刻入《停云馆帖》与《垂裕阁帖》中。祝氏款识云:“暇日过休承读书房,案上笔和墨精,拈纸,得高丽茧,漫写十九首,遂能终之……”(陈麦青《祝允明年谱》,复旦大学出版社)似乎是寻常的文人雅会遣兴,而实则是一桩体面而巧妙的买卖:昔闻祝京兆欲有所贷,文休承放故茧纸室中,京兆喜,为书古诗十九首,大获声价,世以休承谲得此书,为艺苑一谑。(陈麦青《祝允明年谱》,复旦大学出版社)

文征明盛称祝允明之书曰:“祝京兆书法出自钟、王,遒媚宕逸,翩有凤翥之态,近代书家,罕见其俦。若此书《洛神赋》,力追钟法,波画森然,结构缜密,所谓幽深无际,古雅有余,超出寻常之外。”(《跋祝京兆洛神赋》)如此推重祝允明书法,因为祝书直法钟、王,胎息深厚,既古雅缜密,又有幽深的逸趣。

4、祝允明草书《杜甫秋兴》(昆明池水汉时功……),辽宁博物馆藏。点画狼藉、纵横散乱是祝草的两大特色。下笔自恃,无所畏惧。用笔取法怀素《自叙帖》和黄庭坚凌乱的“点”。破败的、毫无矩度的线条,在画面中彼此倾轧地展现着姿态,令人惊心动魄。

5、文征明《《停云馆帖·西苑诗》。文氏《停云馆帖》历时24年始成,赵宧光云:“(此帖)镂不计工,为期满志;完不论日,第较精粗。”其刻工精致费时有以也。孙承泽称《停云馆帖》清劲不俗,近世诸刻推此第一。可谓赞誉有加。

6、文征明行书《前赤壁赋》卷。

7、陈淳草书扇面《秋到白莲寺……》。

8、陈淳跋王宠书《九歌》,藏美国普林斯顿大学美术馆。书于1527年,见字可知陈淳亦步亦趋学文征明、赵孟頫书法笔画、结构特点毕现,陈字太过圆熟、流於俗滑、俗而无骨伴其一生,文征明其子文彭、文嘉亦然。很为王宠所不屑。

9、祝允明草书《李白诗二首》。

10、祝允明草书《五代谭用之赠索处士七律诗轴》释文):“不将桂子种诸天,长得寻君水石边。玄豹夜寒和雾隐,骊龙春暖抱珠眠。山中宰相陶弘景,洞里真人葛稚川。一度思君一惆怅,淡烟寒雨落花前。枝山允明。”末句原诗为:“水寒烟澹落花前。”谭用之,约公元932年前后在世,里居及生卒年均不详,善为诗而官不达。著有诗集一卷,《新唐书·艺文志》传于世。

11、文征明行草《离骚》(局部)。

,