历史长河总会在几个地方突然转弯,然后朝着另一个方向浩浩荡荡流去。

壹1961年10月,北京人民大会堂,为辛亥革命五十周年举行了隆重的纪念大会。

大会上,一位特殊的嘉宾引起了众人的关注,他衣着简朴,面容消瘦,戴着黑框眼镜。小心翼翼的坐在人群中。

他就是清王朝的最后一位皇帝—爱新觉罗·溥仪。

此时的他已经是一位看上去举止平常、面容祥和的老人。

时间离他从大清帝国的皇位上退下来已经过去了整整50年,此时他的身份是全国政协文史专员。

在大会上,溥仪遇见了一个人。

这个人的大名他早有所闻,见面却还是第一次,他就是打响武昌起义第一枪的辛亥革命志士熊秉坤。

一个是曾经的皇上,一个是当时的乱民,此次会见因两人各自身份的特殊而成为一次奇特的历史性会面。

曾经的皇帝溥仪与以前的暴徒熊秉坤

在100年多年前那场改变中国历史的起义中,熊秉坤被认为是打响第一枪的人。

1911年的10月10日,正是他在起义面临夭折的紧急关头,破釜沉舟,果断举事,从而推倒了导致清王朝灭亡的第一块多米诺骨牌。

熊秉坤就出生在长江边上的熊家湾,是一位土生土长的武昌人。

这位早年曾在长江码头做过苦力的年轻人,由于一个偶然的机遇参加了湖北的新建陆军。

熊秉坤在第八镇工程营当兵,因表现出色,被提拔为正目,相当于班长,在革命思潮的影响下,他先是加入了革命秘密团体日知会。

1911年又加入了反清革命团体共进会,并担任工程营共进会总代表,秘密发展了200多个会员。

1911年10月10日这一天,对于班长熊秉坤来说,是他人生中充满危险而又极其辉煌的一天。

不过这一天黎明的到来却已是经历了漫长的等待和无比艰辛的努力。

貮1894年的年末,中国黄海的海面上还响着甲午战争的隆隆炮声。

一位名叫孙文的28岁青年在美国檀香山成立了以振兴中华、挽救危局为宗旨的革命团体——兴中会。

三个月后,兴中会在香港与杨衢云为首的辅仁文社合并为一,成立了兴中会总部,成立大会明确提出了“驱除鞑虏,恢复中国,建立合众政府”的反清革命口号。

因为与会者都是基督教教徒,因此当孙文领着他志同道合的会员举起右手宣誓的时候,他们的左手放在了《圣经》之上。

他们希望在天之父来见证自己革命的决心和勇气。

几年之后,孙文来到日本进行秘密革命活动,取了一个“中山樵”的化名,从此,大家都称呼这个对革命有着痴狂热情的青年叫孙中山。

翠亨村一个离澳门只有37公里的村庄,便利的交通使它成为清末向海外移民较多的山村。

孙中山是家里第五个孩子,父母给他取名孙帝象,族谱上他的名字叫孙德明。读书时取名叫孙文,孙中山的父亲孙达成是一个种地并兼做村里更夫的农民,母亲杨氏也只是一名勤劳俭朴的农村妇女。

像当时大多数中国农民家庭一样,这是一个终日劳作却也只能勉强维持生活的贫困家庭,给孙中山带来命运改变的是他的大哥孙眉。

孙眉比孙中山大12岁,1871年,为生计所迫,17岁的时候他随舅父远渡重洋来到了檀香山。

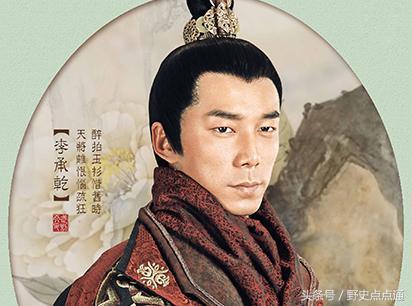

青年孙文也是一枚帅哥

6年之后,这个勤劳而又富于经商头脑的年轻华侨在夏威夷的茂宜岛拥有了6千英亩的农场,雇工数百人,成为当地一个小有名气的华侨资本家,这以后,孙眉给家里的汇款成为孙家主要的经济来源。

1879年,孙中山13岁,刚刚在村里的私塾中念完中国人修身、齐家、治国、平天下的四书五经。

也就在这一年,拖着一条长辫子的孙中山被母亲领上一艘大船前往夏威夷投奔大哥孙眉,这是一次长达二十多个昼夜的远航,也是一次改变孙中山命运的航行。

在夏威夷的学校里,孙中山接受了正规的西式教育,他先是盘尼何学校进行了短期的补习,然后进入英国基督教监理会创办的意奥兰尼学校学习。

三年后,这个入学时连ABC都不懂的中国农村孩子,英语文法考试名列全年级第二,毕业典礼上孙中山因成绩出众得到夏威夷国王的颁奖。

之后,孙中山进入当时檀香山最高学府——奥阿厚书院继续求学,这是由美国基督教公理会创办的一所高级中学。

在这里,孙中山除了学习正式课程外,对世界各国的历史和现状产生了浓厚的兴趣,另外,受学校宗教教育的影响,孙中山对基督教的感情也愈来愈深。

一年后,孙中山离开檀香山在香港继续读书,完成了中学学业并受洗加入了基督教,深受西方思想熏陶和影响的孙中山此刻对清王朝的腐朽昏庸有了更加深刻的认识。

高中毕业后孙中山进入香港西医学院读书,与他一起报有反清抱负的还有好友陈少白、尤列、杨鹤龄。他们经常在一起畅谈反清覆满,被亲戚朋友称为“四大寇”。

叁1894年的年初,正在广州开设诊所的孙中山突然一个人悄悄的回到了翠亨村的家里,10多天以后,孙中山在这里写出了《上李傅相书》。

李傅相就是当时权倾朝野的直隶总督兼北洋大臣李鸿章。

晚年李鸿章威仪依旧

在八千多字的上书里,孙中山主张向西方学习,引进先进的科学技术,并改革教育和人才选拔制度,以达到国家富强的目的。

孙中山认为,作为洋务运动的创始人和大权在握的朝廷重臣,李鸿章是最有可能接受自己建议并有加以实行的人。

书虽然转呈了上去,但李鸿章并没有接见这个被变革热情烧得头脑发热的年轻人,上书的失败使孙中山抛弃了对清政府的最后一丝幻想。

从此,武装起义,推翻帝制成为孙中山矢志不渝的奋斗目标。

一年以后,孙中山计划在广州举行起义,为了支持弟弟闹革命,同是兴中会会员的大哥孙眉以6美元一头的低价卖掉了农场920头牛捐助广州起义。

在此后10年多的时间里,孙眉先后为孙中山的革命捐助了十多万美金。

直到1906年,这位曾经的檀香山茂宜岛首富在卖光了所有的财产之后被迫宣布破产。

1913年,孙眉移居澳门,两年后病逝,1935年国民党中央委员拨款将其骸骨从澳门迁葬回了翠亨村。

这位少年时期就背井离乡在海外辛苦创业并倾其所有支持弟弟革命的幕后英雄,在死后二十年终于回到了自己的出生地。

一所1934年为纪念孙中山而建的中学,其中一栋校舍被命名为“寿屏堂”。这是专为纪念孙眉而起的名称,因为孙眉号寿屏。

日后成为国民党党旗的青天白日旗是兴中会为广州起义而专门设计的旗帜。

肆旗帜的设计者是起义的筹划人之一陆皓东。

陆皓东与孙中山同为翠亨村人,他俩是幼年的好友也是读私塾时的同学,陆皓东的父亲长期在上海经商,家产颇丰,陆皓东是家里唯一的孩子。

在父亲去世后,陆皓东变卖遗产与孙中山一起加入到反清的革命活动中。

广州起义是兴中会成立后的第一次起义,为此,孙中山等人经过了精心的策划和筹备。

他们遴选了起义人员,购买了枪械,起草了讨满檄文和安民布告。鉴于人员力量的不足,孙中山甚至花大价钱雇佣了当地的帮派组织三合会。

不过,起义的当天,由于香港和汕头方面的义军未能按时到达,枪械也没有及时从香港运到,加上三合会老大临时变卦,孙中山只得发放路费遣散人员,筹备半年多的起义最终流产。

起义的夭折引发了严重的后果,因联络不畅,有四十多人被捕,青天白日旗的设计者陆皓东等五人被杀害。

对于这位英年早逝的同窗好友,孙中山后来称誉陆皓东是“中国有史以来,为共和革命而牺牲第一人”,不过,正如陆皓东在供词中所说“今事不成,此心甚慰,但我可杀,而继我起者不可尽杀。”

孙中山为此次起义失败付出的代价是,他成了清廷悬赏一千花红银的通缉要犯,先是逃到的香港,后又东渡日本,开始了长达十六年的海外流亡。

伍1901年的年底,一场持续数天的大风雪在一个清晨骤然停止了。

雪后的黄昏,那位拒绝接见孙中山的李鸿章在北京贤良寺去世,之前,这位78岁的老人已经一个星期没有进任何食物,并且持续高烧吐血,处在油尽灯枯之际。

在他咽气之前的一个小时,俄国公使还站在他的床头逼迫他在俄国占领中国东北地区的条约上签字。

李鸿章去世时,从西安起驾回銮的慈禧和光绪刚刚渡过黄河,消息传来,太后和皇帝痛哭失声。

李中堂的悼念场

大清帝国没有了精通洋务的李中堂,如果他们再度面临国破山河碎的危机,谁能够出头支撑局面呢?

就在去世前的三个月,中华帝国代表李鸿章与德、美、日、俄等十一个国家正式签订“最后议定书”,也就是《辛丑条约》。

在那场因山东农民组织义和团反对洋人洋教而扩大演变为整个帝国对十一个国家同时宣战的匆忙、糊涂、混乱的战争中,外国联军仅用十天就占领了北京。

慈禧太后仓皇出逃到了西安。

帝国存亡危急之际,身在广东的李鸿章奉慈禧旨意紧急北上,之后被任命为全权大臣与列强和谈,不久,各国草拟的十二款议和大纲出笼了。

大纲中最要害的条款是外国人有权在中国驻扎军队和中国要支付高达4.5亿两白银的巨额赔款。

十一国之所以提出“四亿五千万两”这个数字,并不是根据战争中各国实际损失统计的,而是根据当时中华帝国约为“四亿五千万”的人口数提出的。

列强们说“人均一两,以示侮辱。”面对这个侵略性、掠夺性和侮辱性达到空前骇人听闻程度的不平等条约,积劳成疾的李鸿章吐血了。

不过,正在西安焦急等待议和结果的慈禧看到十一国的议和条款后却惊喜万分,因为各国最终并没有把她列为战争的祸首,也没有让她交出权力的意思。

她给李鸿章的旨意是“所有十二款,应即照允。”

李鸿章死后两个月,慈禧太后的銮驾终于回到了北京城。

虽然这个国家刚刚经历了一场空前的灾难,她自己也经历了一次狼狈至极、不堪回首的逃亡。

可是当她进入京城的时候,围观的洋人发现这个已经60岁的女人精神健旺,面色自信从容。

慈禧在向整个帝国和全世界宣布:她和她的政权依旧存在,她还是这个帝国的最高主宰者,此时的慈禧也许并不知道,因为《辛丑条约》的签订,越来越多的百姓、知识分子甚至官员丧失了对朝廷的信心。

直接以推翻满人政权为目的的革命造反层出不穷,整个帝国实际上已经陷入了极其不稳定的漩涡之中。

陆李鸿章死后半年,时任练兵大臣的袁世凯被任命为直隶总督兼北洋大臣,成为李鸿章的接班人。

袁世凯在他的仕途经历中,曾受到过李鸿章的多次称誉赏识和关照提拔,不过,无论是在家庭出身、治学修养还是道德操守、政治抱负方面,袁世凯和李鸿章都是截然不同的两种人。

1859年,袁世凯出生于河南项城袁寨。当时的袁家是当地的世族大家,家产丰厚,声名显赫。

新军首领袁世凯

不过,出生优越的袁世凯却不是读书的料,在连续两次乡试不中之后,20岁的袁世凯羞怒之下把诗文书籍付之一炬,决心另谋出路。

不久,他投奔了在山东驻扎的淮军吴长庆部,开始了他的军旅生涯。这次投军成为袁世凯人生的重大转折。

军队的砥砺磨练,使袁世凯收敛了自己放纵不羁的纨绔习气,展示出机敏勤奋、处事果敢、刚柔相济的气质。

1895年,在朝鲜驻军12年的袁世凯回到国内。在袁世凯的上下活动、苦心运作下,他为自己争取到了一个不仅改变了个人命运也日后改写了中国命运的机会。

这年的12月8日,光绪皇帝颁发上谕,命令37岁的袁世凯督练新军。

从这一刻起,历史开始朝着不可逆转的方向前进。

北洋新军

,