作者/林夏萨摩,原创文章,抄袭必究。

【1】

哈尔滨路·半层书店半层书店,是我豆瓣上看到的推荐,之后,慕名而去。

在上海,有一条号称比新天地还要小资的马路,叫哈尔滨路,它北起海伦路,南至吴淞路,全长1000米不到。周边是颇有些历史光影的老建筑,譬如1913老洋行,譬如美式建筑哈尔滨大楼,譬如犹太人在沪避难的聚居地。

而半层书店,静默地躺在哈尔滨路129号。

书店的入口轮廓像错落的倒挂台阶,内部空间被划分成三个层次,一楼纵向型,二楼横向型,一楼和二楼之间还有一个悬空的小平台,置身其间,自己仿佛也成了切割空间的重要媒介。

整体格局简单而又有层次感,有种鲜明棱角和闲适文艺调和而成的设计美感,当得知书店创始人之一的赵琦是复旦大学的法学硕士,便不觉得奇怪了。

跟法律打交道的人必然极其理性,而愿意付出心血将文艺书店的梦想转换成现实的人,又必然有一颗柔软的文艺心脏。

可能是得益于书店的另外一个创始人韩晶(同济大学建筑学博士),书店里建筑类、艺术设计类和人文科学类的书籍颇多,一楼主要陈列着艺术类杂志、畅销文学和创意产品,二楼则是有点时光印记的经典书目居多。

闲逛了一下午。

见到了穿着土气、中年发福的大叔,捧着一本画册入神地看了许久,见到了打扮时尚的小鲜肉,入店之后,就一直忙不停歇地拍拍拍,也见到了穿着白色长裙的短发女生,安静地坐在一楼,喝着咖啡看着书,偶尔,在纸上写写画画。

消磨掉的半日时光,又文艺,又烟火。

【2】

美罗城·大众书局徐家汇的美罗城商业色彩浓重,总是人群如织,喧嚣嘈杂,往来不绝的是购物的、吃饭的和闲逛的三类人。而五楼的大众书局,则是美罗城里难得的一片净土。

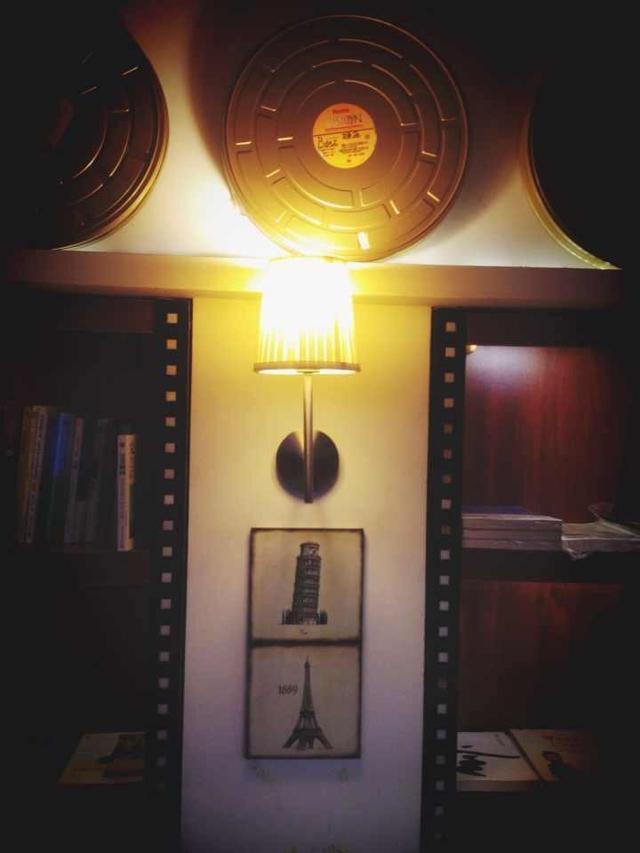

书店连接着电影院的散场口,电影色彩浓重的老式放映机、胶片原片盒和海报等陈列,和天花板上昏暗的星光灯一起,很容易让你产生一种错觉:眼前的一切,都仿若刚才那场意犹未尽电影的别样延续。

喜欢电影的人,一定会喜欢这家电影主题风的大众书局。

因为店里光是与电影相关的图书就有2000多个品种,还精心布置着奥斯特主题专柜、国际国内获奖原著作品区、经典电影图书赏鉴区和一些有意思的道具,一切都像是为电影迷量身打造的。我甚至可以想象资深影迷到了这里的表情,那兴奋的样子估计和春日里飞入百花园的蜜蜂差不多。

我在店里慢悠悠地闲逛,用瞳孔跟指尖录入每一个打动我的信息,可能是一个好听的书名,可能是一个设计精美的封面,也可能是一个独特的体裁。

离我不远处,一位头发花白的老阿姨,安静地读着王尔德的《道连·格雷的画像》。其实,我注意她很久了,身材娇小,打扮讲究,气质端庄,读书专注的样子特别赏心悦目,赏心悦目到她周围的一切都是不值得用笔墨赘述的布景。

我离开书店的时候,那位阿姨还在原来的位置上看书,保持着差不多的姿势,捧着书,头微微倾斜,银色头发上落着安静的光。看着她,我忽然很惭愧,这个社会浮躁的人太多,能静下心来好好读一本书的人越来越少。

与那位阿姨的意外邂逅,像是一记响亮的耳光,打在我总因忙碌而搁浅的读书计划上。

【3】

衡山路·衡山和集衡山路可能是上海最有名的一条休闲文化娱乐街了,断断续续的欧式建筑小楼、半闭半敞的围墙院落、连绵茂密的法国梧桐,每一样都写着浪漫和小资。

经常在这附近流连的文艺青年和小资白领对衡山·和集一定不会陌生,闹中取静,简约时尚。衡山·和集从选址、装修风格、店内格局到配色都是我都喜欢的,简约而不简单。

一楼是咖啡文化和电影文学结合的咖啡影像空间,二楼是建筑、摄影、绘画等结合的时尚生活空间,三楼则是号称大陆最全最专业的杂志博物馆。

与其说这里是书店,倒不如说这是由各色书籍组成的一个独立艺术空间。每个人来了,都能从不同的维度找到自己的最爱。

在一楼发现了一本很有意思的英文原版书——The Books of Answers,这是一本答案之书,如果你有什么问题,如果你有什么烦恼,捧着这本书,在心里默念你的问题,过一会儿再任意翻开一页,你会看到一句简短的答案,就像是古装戏里救人于水火的锦囊妙计。

那时,刚好有件事情很烦恼,于是就带着那个问题随意翻开了一页,几个单词安静地躺在那里:save your energy,这个答案恰好戳中了我的心。是的,我很清楚,这本书并不能给出一个准确的答案,但它会给你一个响亮的提示,你看到的文字会自动翻译成潜意识里最倾向的那个答案,近似于心理学里的自我暗示。

把这本答案之书买回家,不时翻阅,一定总有意外之喜。

【4】

像读一个人一本书一样逛书店你有没有试过这样逛书店,像主动了解一个喜欢的人一样去了解一家书店?

如果你这样做了,你可能会发现,它的选址、格局、装修风格、色调、灯光等,无一不写着书店的性格和主人的性格,或孤高,或谄媚,或热闹,或安静。

你没有试过这样逛书店,像阅读一本书一样,悄悄地观察每一个擦肩而过的行人?在短暂的交集里,通过对方最显著的特点和零星的细节,解读他的性格、生活状态和那个时间段出现在那里的动机?

如果你这样做了,你可能会像我一样,嘴角扬起莫名的笑意,那是一种专属于局外人视角的自娱自乐。

你有没有试过把最喜欢的作家的作品,用不同的线索连接?用书名,年份,出版社,封面,行文风格和思考维度等?

如果你这样做了,你可能会觉察到很多超出书籍之外的东西,有很高的几率触摸到这个作家的跌宕起伏,在不同写作阶段的挣扎和坚持。

你有没有试过这样逛书店,把目光所及之处的书串起来看?

如果你这样做了,你可能会创作出一个又一个灵动又诡异的故事。

《阿根廷的婆婆》回忆当年的《蜜月旅行》,《白河夜船》里藏着《尽头的回忆》。

《厨房》里有《哀愁的预感》,《希望之国》里在放《最后一场电影》。

《所有男人都是消耗品》,《所有女人都是奢侈品》。

《沉默的博物馆》里藏着《无名指的标本》,放着《青梅竹马》的《狂想曲》,《冻结的香气》撩拨着《浮云》。夹在一本古书里的《情书》,像是《三月的邀请函》,《隔壁女子》在《一个人的好天气》里,《温柔的叹息》。

《我心中尚未崩坏的部分》,《在花床上午睡》。《第一夜 第二夜 最后一夜》,《心醉神迷》。

《请你安静些,好吗》,《碎片,令人怀念的1980年代》。

《望远镜里的视野》《忽至森林深处》。《飘》。《且听风吟》。《没有意义,就没有摇摆》。

每本书都是一个神秘的异度空间,书封像是一扇门,每扇门后面都藏着一个意想不到的花花世界。你遇见哪本书,打开哪扇门,跟你遇见的每一个人一样,都是波澜壮阔生命里写着偶然的一种必然。

不如,哪天你也换一种方式逛书店,像我说这样逛书店,我猜,一定很有意思。

也许,有人会说,可这有什么意义呢?

对,没有意义啊,逛书店本来就是一件没有意义的快乐的小事。可是,私心以为,如果人生在世,做每件事情都非要找个沉甸甸的理由来,那真的好无趣,好无趣。

最后引用两句加布瑞埃拉·泽文《岛上书店》里的话:

我们读书,因为我们孤单,我们读书,然后我们就不孤单,我们并不孤单。我们不全是长篇小说,也不全是短篇故事,最后的最后,我们成为一部人生作品集。

【今日话题】

你一般是怎么逛书店的?跟大家分享一下呗。

,