孙 昊

中国社会科学院古代史研究所副研究员。研究方向为8—13世纪东北与内亚草原政治文化的联动关系、辽金民族史。

10世紀地處歐亞大陸東部的契丹—遼王朝通過兩次西征活動,在其西部的漠北草原—黃河河套—河西走廊的北南屏障之中開通了黃河以北的漠南路,並經過今中國新疆巴里坤進入東部天山—阿爾泰山的通道。此時,轄戛斯汗國的領域已經退回阿爾泰—葉尼塞一帶,國勢呈現迅速衰落的趨勢,曾迫於高昌回鶻崛起的壓力,主動尋求與遼朝進行聯繫,其通行的道路也是沿着契丹西征的通道行進的。契丹—遼王朝與轄戛斯汗國只進行過4次通交往來。兩者實現通交背後的複雜地緣關係具有時代特徵,即在大一統王朝區域秩序崩潰後出現的多政權並立格局之中,各條主要交通幹線被區塊化分割,嬗變的多邊地緣關係為歷史交往主體的東西交通提供了多種變化的可能。東西交通亦不是單純的歷史地理問題可以解決。

9-10世紀歐亞大陆東部歷史發生重大轉變,曾盛極一時的唐王朝崩潰瓦解,原來在唐帝國邊疆秩序下的契丹人崛起,建立契丹—遼王朝,先後與唐朝廢墟之上興起的五代(梁、唐、晉、漢、周),以及之後統一中原的宋王朝並立。與之近乎同時,蒙古高原漠北突厥—回鶻的游牧汗國秩序也在其北部邊緣部族轄戛斯的打擊下崩潰,以回鶻爲代表的突厥語部族紛紛向西、向南遷徙,在河西走廊、東部天山一帶定居,建立一系列地域性政權。轄戛斯人的部族群體沒有大規模南遷至蒙古草原,其軍事力量在9世紀下半葉迅速撤回原有勢力範圍。兩者都是歐亞東部歷史向多極並立格局轉化的重要推動力量,但戲劇性的擦肩而過,並未在重大史事中出現直接的交集。

在當時紛繁複雜的局面之下,歐亞東部區域結構的發展呈現出區塊的分立性,不同區塊政權間則會出現種種聯動關係。契丹與轄戛斯在地緣上懸隔東西,雙方事先聯繫勢必會跨越其他政權、部族的勢力範圍。因此,“交通”已超越簡單史事的範疇,而是能夠更爲廣闊的展現當時歐亞大陸東部多政權、部族跨區塊聯動的歷史過程。

這種歷史過程大致發端於10世紀早期契丹進行的大規模軍事西征(916-924年),直接開闢了他們與東部天山—阿爾泰山諸政權、部族的政治聯繫,這也成爲契丹與轄戛斯實現交通的重要契機。轄戛斯首次出現於契丹—遼王朝基本史書《遼史》之中,是在契丹西征後不久的天顯六年(931),其文載“西南邊將以慕化轄戛斯國人來”,遼世宗天祿二年(948)派遣盆都出使轄戛斯,此後關於轄戛斯來貢的記載還分別在應曆二年(952)冬十月戊申,“回鶻及轄戛斯皆遣使來貢”;保寧八年(976)十二月,“轄戛斯國遣使來貢”。雙方這僅有的4次“交通”中間涉及到契丹—遼王朝與東部天山—阿爾泰山區、漠北蒙古草原、河西諸政權,乃至南部漢地王朝的之間的政治角力等複雜的地緣聯動關係。本文擬通過分析阿保機西征以後的幾十年時間內,契丹—遼王朝與轄戛斯進行交通的政治通道,以及沿途的地緣政治關係,由此一窺10世紀歐亞東部地區之東西歷史變局。

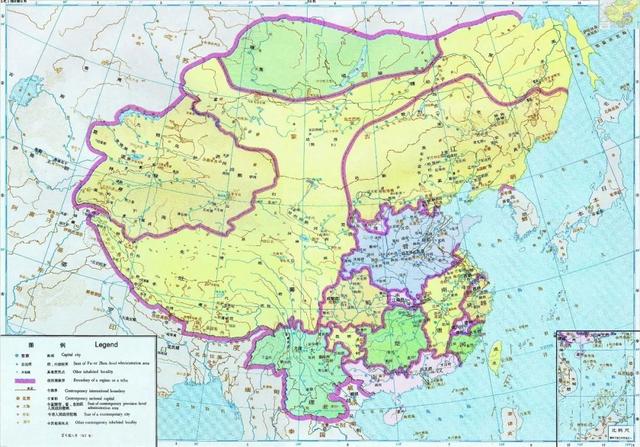

《中国历史地图集》五代十国形势图

一、10世紀契丹西征及其對東部天山通道的開拓10世紀初葉,在今東北農牧混交地帶活動的契丹人迅速向周邊地區擴張,遼太祖阿保機在916-924年先後兩次大規模西征,使得契丹勢力進入到河套地區、漠北,控制了西域諸國、部族通往契丹腹地(今中國內蒙古赤峰)交通的東段線路。契丹西征給草原通道的政治局勢帶來巨大變化,在阿爾泰山、東部天山與赤峰地區之間建立了聯繫,這是轄戛斯與契丹建立政治往來的重要前提和基礎。

契丹第一次西征的主要進攻方向是黃河河套、陰山一帶的党項,並與後唐爭奪代北州郡。

《遼史·太祖紀》,神冊元年(916)下云:

秋七月壬申,親征突厥、吐渾、党項、小蕃、沙陀諸部,皆平之。俘其酋長及其戶萬五千六百,鎧甲、兵仗、器服九十餘萬,寶貨、駝馬、牛羊不可勝算。八月,拔朔州,擒節度使李嗣本。勒石紀功於青塚南。冬十月癸未朔,乘勝而東。十一月,攻蔚、新、武、媯、儒五州,斬首萬四千七百餘級。自代北至河曲逾陰山,盡有其地。遂改武州爲歸化州,媯州爲可汗州,置西南面招討司。

“代北至河曲逾陰山”的東西範圍是中國太行山脈西北至黃河河套地帶,向北至內蒙古西南的陰山山脈南北。這一地帶在10世紀前後形成了各部族交錯雜居的局面,文中的“突厥”、“吐渾”(即吐谷渾)、“黨項”(Tangut)、“沙陀”(原居於阿爾泰山的突厥分支)、小蕃原居地都不在這一地區,大多是8-9世紀因戰亂東遷,被唐王朝安置於此。10世紀初,唐帝國瓦解,契丹與立足於代北發展的沙陀政權(後唐、後晉等)在帝國廢墟之上自立,相互攻伐。“代北至河曲逾陰山”就是北南爭奪的焦點地區之一。此次阿保機西征標誌着契丹勢力正式向西擴張至該地帶。

本文所載八月事標誌着契丹已經攻占原唐振武軍轄境,即以今內蒙古呼和浩特爲中心的陰山南麓地區。據《舊五代史》本傳可知,李嗣本統帥代北諸軍、生熟吐渾,天祐九年(912)任振武軍節度使,並號稱“威信可汗”。天祐十三年(916)六月還鎮振武,八月即抵禦契丹失敗被俘。《遼史·地理志》豐州下振武縣條載,“後唐莊宗以兄嗣本爲振武節度使。太祖神冊元年,伐吐渾還,攻之,盡俘其民以東,唯存其鄉兵三百人防戍。”從此後的記事來看,契丹人在此設豐州,是以呼和浩特爲中心的陰山南麓作爲向河套西經略的根據地。

但是引文中“盡有其地”只不過是一種誇誕之詞,當時契丹人立足並不穩固,從軍政戰略而言,契丹人專設西南路招討司即爲重點經營該地區,但其牢固掌控之地僅局限於套外東部,幾乎是以呼和浩特一帶爲戰略前沿。神冊五年(920),“秋八月己未朔,党項諸部叛。辛未,上親征。九月己丑朔,皇太子率迭剌部夷離堇汗里軫等略地雲內、天德。冬十月辛未,攻天德。癸酉,節度使宋瑤降,賜弓矢、鞍馬、旗鼓,更其軍曰應天。甲戌,班師。宋瑤復叛。丙子,拔其城,擒宋瑤,俘其家屬,徙其民於陰山南。”此次契丹西征,主要戰略目標是拔除河套套外西部的天德軍,然而並未對該地區進行政治佔領,而是遷徙其民置於豐州境內。《遼史·地理志》載,“太祖平党項,遂破天德,盡掠吏民以東。後置招討司,漸成井邑,乃以國族爲天德軍節度使。”契丹人通過豐州前沿戰略據點,將勢力範圍擴張到河套黃河以北之地。由於南部河套套內、東西的党項部族將契丹勢力抵擋在河套之外,直至11世紀党項建立西夏王朝,契丹人的遼王朝也一直都無法掌控河套套內地區,仍將豐州作爲對西夏的戰略前沿。

至此,契丹人向西擴張僅達到河套北,其勢力範圍推進到阿爾泰山一帶則是在天贊三年至四年的(924-925)第二次大規模西征。《遼史》卷二《太祖紀》載其事:

(天贊三年)六月乙酉,……是日,大舉征吐渾、党項、阻卜等部。詔皇太子監國,大元帥堯骨從行。……八月乙酉,至烏孤山,以鵝祭天。甲午,次古單于國,登阿里典壓得斯山,以麃鹿祭。九月丙申朔,次古回鶻城,勒石紀功。庚子,拜日于蹛林。丙午,遣騎攻阻卜。南府宰相蘇、南院夷离堇迭里略地西南。乙卯,蘇等獻俘。……甲子,詔礱辟遏可汗故碑,以契丹、突厥、漢字紀其功。是月,破胡母思山諸蕃部,次業得思山,以赤牛青馬祭天地。……冬十月丙寅朔,獵寓樂山,獲野獸數千,以充軍食。丁卯,軍于霸離思山,遣兵踰流沙,拔浮圖城,盡取西鄙諸部。十一月乙未朔,獲甘州回鶻都督畢離遏,因遣使諭其主烏母主可汗。射虎于烏剌邪里山,抵霸室山。六百餘里且行且獵,日有鮮食,軍士皆給。

(四年)二月丙寅,大元帥堯骨略党項。……乙亥,蕭阿古只略燕、趙還,進牙旗兵仗。辛卯,堯骨獻党項俘。三月丙申,饗軍于水精山。夏四月甲子,南攻小蕃,下之。皇后、皇太子迎謁於札里河。癸酉,回鶻烏母主可汗遣使貢謝。秋九月癸巳,至自西征。

學界對這段文字的歷史地理概況已多有探討,一般認爲阿保機西征進軍路線是由契丹腹地上京出發,經克魯倫河,進入鄂爾渾河流域,先後抵達回鶻汗國故地“古單于國”(今蒙古國和碩柴達木一帶)、“古回鶻城”(哈拉巴喇哈遜城),沿回鶻路進入霸離思山(今中國新疆巴里坤山一帶),分兵進取阿爾泰山、天山諸部,即所謂“遣兵逾流沙,拔浮圖城,盡取西鄙諸部”,與當時的高昌回鶻發生關係。契丹經由漠北草原路線進軍至今新疆東北山地當無疑問。然而,這段文字關於契丹回軍地理路線尚多有含糊之處,仍需進一步進行辨析。

大元帥堯骨(即遼太宗耶律德光)之行踪是其關鍵線索。其文云堯骨隨阿保機西征漠北,在天贊四年二月又突然在攻略党項,其間有令人不解之處。長澤和俊認爲這是堯骨率領偏師經略漠南道,並先行返回上京,與皇后、皇太子一同迎接阿保機於札里河。然而,這種思維是在沒有確實證據的前提下,先入爲主的認定契丹主力部隊一定是沿着漠北道路進行往返,曲解了這段文字其它的關鍵線索。聯繫此段記載上下文,以及其它相關傳記的語境,可以看到堯骨與阿保機沒有分道而行,一直作爲大軍前鋒行動的。《遼史·太宗紀》:“從太祖破于厥里諸部,定河壖党項,下山西諸鎮,取回鶻單于城。”同書《突呂不傳》:“車駕西征,突呂不與大元帥爲先鋒,伐党項有功,太祖犒師水精山。”從行軍常理而言,阿保機的前鋒軍不應偏離主力行進方向而單獨行動,堯骨之動向可以代表契丹西征軍主力兵鋒之軌跡。天贊四年(925)遼西征先鋒通過攻擊漠南党項,爲主力東歸掃清道路,主力大軍在水精山與先鋒匯合,進行修整,夏四月繼續南攻小蕃。如前所述,小蕃之地已在黃河河套東,水精山之地應距此不遠。九月則結束西征,返回上京。若將堯骨行進路線連綴起來,可以看到,契丹西征軍東歸道路的東段大體上是沿着黃河河套北部党項居住區向東行進至遼上京(今內蒙古赤峰巴林左旗),而並非從漠北通過克魯倫河進入契丹腹地的。

此段文字中,南府宰相蘇、南院夷离堇迭里所部的行動也能夠佐證契丹西征軍主力的行動方向。《遼史·耶律安摶傳》文載,迭里“從太祖將龍軍討阻卜、党項有功”,傳文將此條記事繫於神冊六年,天贊三年討伐渤海事之前。然查同書《太祖紀》可知,此年阿保機率軍南下,無征討阻卜、党項事,那麼在這兩個時段之間的軍事行動,只能是天贊三年的阿保機西征。南府宰相蘇、南院夷离堇迭里統帥龍軍,跟隨主力行進,並作爲偏師打擊西南側翼之阻卜,以掩護契丹大軍主力行進。至於在討阻卜後出現的討伐党項事,應是在契丹從黃河河套回師過程中,掩護主力東歸的戰略行動。同時,阿保機在西征前後,業已佈置對於契丹腹地“西南面”的戰略防禦,實際上起到了掩護契丹主力漠北西進,保障黃河河套通道的作用。天贊二年(923),以北府宰相蕭阿古之主持南面邊事,率王郁等人徇地燕、趙,以屏衛南方政權的威脅,這支軍隊在天贊四年(925)二月乙亥與契丹東歸主力匯合。

天贊三年前後的多支軍隊的行軍動向都能說明,契丹西征軍回師的東段路線是經由黃河河套北部返回契丹腹地的。那麼契丹西征軍從霸離思山(今新疆哈密的巴里坤山某處)與黃河河套平原通道之間東歸,又是如何行進的?因缺乏具體資料,尚需要進一步考慮。對於當時契丹偏居東北的地理狀況而言,從新疆哈密一帶至黃河河套平原,大致有兩條路線可以選擇。其一即沿用唐代北庭—回鶻—河上軍城道。路線是從新疆哈密一帶出發,經漠北鄂爾渾河谷,再沿翁金河南下,穿越陰山進入黃河河套平原,契丹豐州(唐振武軍舊地)即據此南北通衢之要地,本文此處稱之爲漠北道。其二是歷史上著名的“漠南道”,其路線是從新疆哈密東行,經內蒙古阿拉善的額濟納河下游綠洲,即古之居延,到黃河河套北部,大致與傳統的河西走廊平行。

西征軍東歸選擇的路線當是“漠南道”而非“漠北道”,主要原因是契丹在漠南道的地緣政治環境要遠遠優於漠北通道,詳述如下。

從契丹人在漠北道的西征行動來看,他們屬於孤軍深入,流動性作戰,所經之地多要進行軍事征服,迫使當地部族歸順,但他們無法在戰略要地派兵駐防,或營建軍鎮,對周邊部族進行持續震懾與控制。當地的韃靼游牧部族遇到契丹大軍多避其鋒芒,或遷徙他處,或暫時臣服。一旦契丹軍隊離開,或者顯現頹勢,自然會重新恢復獨立,或者對契丹人進行襲擾。《遼史·耶律斜涅赤傳》曾提到,“帝西征至流沙,威聲大振,諸夷潰散,廼命斜涅赤撫集之”,即是游牧部族與契丹在躲避—羈縻之間展開博弈的一種表現。因此,契丹軍隊在漠北并無當地部族的有力後勤支持,前述《遼史·太祖紀》西征記事也提到,大軍只能依靠四處打獵維持補給。另一方面,韃靼人仍然會對契丹西征軍進行激烈的阻擊。925年,後唐雲州方面曾向莊宗上報了契丹西征時的狀況:“去年(924)契丹從碛北歸帳,達靼因相掩擊,其首領于越族帳自碛北以部族羊馬三萬來降,已到南界,今差使人來赴闕奏事。”這條情報傳遞了兩方面的信息:其一,924年,契丹曾計劃從漠北返程,遭到“達靼”的持續阻擊;其二,一些韃靼部族也因契丹的打擊而被迫投奔後唐領地。將這些信息與《遼史·太祖紀》記事相聯繫,不難得出這樣的結論,即契丹阿保機西征軍在漠北立足不穩,沿途無可靠的後勤補給據點,加之受到韃靼的強勢阻擊,改變了從漠北回軍的計劃。

阿保機第二次西征,其中軍牙帳最遠至新疆巴里坤一帶,並派遣軍隊“盡取西鄙諸部”,有的說法是“西域諸國皆願入貢”。此處未言及“西域諸國”的具體名稱,但此後高昌回鶻(《遼史》中多記做“阿薩蘭回鶻”)頻繁遣使朝貢,一直未與契丹—遼中斷關係,巴哈提·依加漢、華濤皆據此認爲,“西域諸國”(或西鄙諸部)指的是阿爾泰山至東天山間的回鶻等說突厥語的游牧部族、政權,契丹與他們建立了較爲良好的政治關係。其中一些部族後來加入了契丹皇帝的親衛軍隊。天顯三年,契丹太宗曾閱皮室拽剌墨離三軍,此後於亦派遣墨离人胡末里出使阿薩蘭回鶻。其中“墨離”即游牧於哈密北山一帶的部族,其一部應是在阿保機西征至此時臣服的。可以認爲,東部天山的“西域諸國”有部族、政權爲契丹西征軍提供了支援。

同時,漠南道西段有諸如額濟納河居延海一帶的綠洲能夠爲契丹軍隊提供補給。924年前後,甘州回鶻政治中心在今甘肅張掖一帶,控制河西走廊東西交通,並在額濟納河下游居延海與韃靼(契丹稱阻卜)接境。前述契丹西征記事稱阿保機十月駐紮於霸離思山(新疆巴里坤),十一月乙未朔,即獲甘州回鶻都督畢離遏,因遣使諭其主烏母主可汗,即與契丹打通居延路緊密相關。不過,對於契丹遣使烏母主可汗的時間、地點,《遼史·天祚紀·耶律大石附傳》尚有一種追述的說法,與之不同:“昔我太祖皇帝北征,過卜古罕城,即遣使至甘州”,卜古罕城即上述引文之“古回鶻城”,此處實際上省略了《遼史·太祖紀》文字“九月庚子”至“十一月已未朔”之間的史事,即鄂爾渾—巴里坤—額濟納之間的契丹行軍過程被略去,顯然是追述之語而對歷史有所節略。因此,阿保機遣使至甘州回鶻的時空背景應以《遼史·太祖紀》爲準,而不是遵從後出追憶記載。可以認爲,阿保機獲甘州回鶻都督畢離遏,即是在從新疆巴里坤至額濟納河下游綠洲之間行軍過程中發生的,其使者至烏母主可汗駐地的路線也必然是自額濟納河溯流南下。這一點能夠說明,天贊三年(924)年底,契丹西征軍已經從新疆巴里坤進入了內蒙古額濟納河甘州回鶻勢力範圍。甘州回鶻烏母主可汗響應了契丹的招撫,此後亦於天贊四年四月遣使朝貢,在一段時間內與契丹維持了良好的關係。

這一系列的史事都能夠說明,契丹在漠南道西段營造了十分有利的地緣政治關係,西征軍能夠順利通過。至於漠南道東段,契丹人已經在第一次西征時,於黃河河套東北建立了“西南面”的軍鎮據點,便於接應西征大軍東歸。其中只有漠南道中段的党項諸部尚不屬契丹控制,才會有堯骨爲首的前鋒部隊征討沿途的党項、小斛祿諸部,爲契丹主力清理沿途的障礙。綜觀之,當時漠南道沿途政治勢力對於契丹西征軍並無大的威脅,且多有傳統據點能爲大軍提供後勤補給,這最爲有利。因此,契丹第二次西征是征討阻卜(韃靼),從漠北路進軍,進至阿爾泰山、東部天山之間,將政治影響擴張至西域。最終因阻卜的阻擊,契丹西征軍從更爲安全的漠南道東歸。此次西征也奠定了10世紀契丹—遼王朝在蒙古高原、東部天山—阿爾泰山一帶基本的政治布局,即與東部天山—阿爾泰山的政權、部族通交;對蒙古高原的阻卜(韃靼)諸部進行打擊、防禦。這一基本的動向與當時歐亞東部地域其他政權、部族的政治關係息息相關。契丹與轄戛斯的交通問題已非單純的地理路線考證所能解釋,需要綜合考量契丹西征之後各方政治關係的聯動關係,從中闡釋地緣政治格局對雙方政治通道走向的影響,分析雙方通交產生與斷絕的區域政治原因。

二、東西複雜地緣格局中的契丹-遼與轄戛斯之交通契丹西征之後的第六年,轄戛斯人首次長途跋涉至契丹腹地。《遼史》記錄做“西南邊將以慕化轄戛斯國人來”,這條信息表明轄戛斯人是經由河套平原東北的契丹西南邊境進入國境的。至於在此之前他們是從哪條通道進入河套平原,並與契丹接觸,則取決於10世紀漠北鄂爾渾—翁金河流域、黃河河套—河西、東部天山—阿爾泰山等幾大地區的政治勢力聯動、博弈的結果,本節考慮的核心在於契丹—遼王朝當時掌握了哪些政治通道可以與東部天山—阿爾泰山以北的政治勢力進行交通。

10世紀前中期,因契丹西征大規模討伐漠北的阻卜(韃靼),迫使後者尋求契丹南方敵國後唐、宋諸政權的支持,以求制衡契丹,他們之間利用漠北鄂爾渾—翁金河通道建立了頻繁的朝貢關係。從邏輯上講,這條通交路線只有在契丹—遼王朝勢力範圍之外,才能成爲反契丹聯盟的政治往來通道。981年(宋太平興國六年),宋朝曾派王延德出使高昌回鶻,使團行進的路線就是從宋人暫時掌控的夏州(今陝西榆林)北上,進入漠北九姓韃靼的古回鶻舊地,再向西前往高昌回鶻。宋使團選取這條路線一方面是要順路招撫韃靼部族,另一方面也說明當時九姓韃靼部族與宋朝帶關係緊密、友好,爲其使者開放道路。據王延德所述,他沿途路過都督山(郁督軍山),附近有“大蟲太子族,接契丹界”,就地緣關係而言,契丹—遼王朝的勢力範圍當時仍在漠北鄂爾渾河—翁金河主幹道之外。10-11世紀之交,遼朝方着力攻掠漠北韃靼領地,統和十二年(994),齊妃受命統帥西北路烏古部族兵及永興宮分軍進攻阻卜,是爲遼人大力進佔鄂爾渾河流域之始。遼降宋供奉官李信向宋人報告稱齊妃“領兵三萬屯西鄙驢駒兒河……踰年,齊妃請於蕭氏,願以為夫,蕭氏許之,使(之)西捍達靼”。從這一動向來看,截至10世紀末,遼人在漠北的勢力局限在蒙古高原東部克魯倫河(遼稱“驢駒兒河”),之後才以此爲根據地向鄂爾渾河流域擴張的。10世紀的大部分时段内(926-990),由於受到韃靼的阻隔,契丹在漠北腹地尚無法立足,自然不能利用鄂爾渾—翁金河四至通道与西域或者北方的葉尼塞河流域進行政治往來。

轄戛斯人與韃靼在相當長的時間內也處於敵對關係。早在9世紀轄戛斯汗國襲破回鶻汗國,發展至頂峰,曾於會昌二年(842)派遣使者踏布合祖至唐朝,聲稱“將徙就合羅川,居回鶻故國,兼已得安西、北庭、達靼等五部落”。此“合羅川”爲回鶻牙帳所在,其地在烏蓋諾爾西流入鄂爾渾河之的哈拉河。轄戛斯汗國在南下時,兵鋒已掠至達靼諸部居地。此外,葉尼塞河流域的兩通如尼文碑銘涉及到轄戛斯人與九姓韃靼,白玉冬綜合前人研究進行了釋讀。其結論是威巴特第九碑第一行中提到“tataryaγï eli”(敵國韃靼國),第二通哈爾畢斯·巴里碑東面第四行提到碑銘主人在27歲時爲了“el”(國)去了“toquz tatar”(九姓韃靼),或理解爲碑銘主人去與韃靼作戰,兩通如尼文碑銘的時代是在10-11世紀。轄戛斯人與佔據鄂爾渾—翁金河流域的九姓韃靼敵對的政治關係,也決定了葉尼塞轄戛斯人在10世紀時無法利用漠北通道與契丹進行直接聯繫。

漠南道是10世紀契丹與東部天山—阿爾泰山等西域政權、部族交通的最爲安全的通道。契丹在阿保機兩次西征,東征渤海國之後,基本解決契丹領土兩翼的安全問題。堯骨繼承契丹帝位時,耶律羽之上表提出以渤海徙民翼契丹之左,以突厥、党項、室韋夾輔契丹之右,坐制南邦的戰略措施。這種建議自有其現實基礎,耶律德光在位期間(927-947),居於黃河河套北部的党項與契丹關係較爲和睦,沒有發生過大的戰爭。轄戛斯與契丹通交的10世紀中前期,河套北部的党項人也大多成爲契丹—遼的蕃附。據後晉、宋朝資料看,沿河党項、山前、山後逸利、越利諸部皆受契丹官告、職牒、旗號。沿河党項即前述堯骨平定之“河壖党項”,“逸利、越利”即宋人文獻中的“日利、月利”,居地在陰山南北。原居於古豐州之地(唐天德軍)的藏才族大首領王甲,曾爲契丹左千牛衛將軍。諸如此類党項部族地處東西交通要衝,一部分部族臣服於契丹,自然會爲契丹提供東西交通的便利。

党項部族可以成爲契丹—遼王朝開拓河套通道的直接助力,也可以成爲其最大變數。這些党項部族因其居於東西交通戰略要地而自持,遊走於周邊的各大政權之間,時附時叛。前述與契丹臨境的沿河党項、藏才族等党項部族甚至在遼宋戰爭期間(979-1004)大規模南徙河套南,內附宋朝。另外,活躍在黃河河套內平原的夏州定難軍党項也對遼、宋與河西回鶻諸政權的交通存在重要影響,夏州在毛烏素沙漠南部平原,是聯通黃河河套東西的戰略要地,從河西進入黃河,向東北可進至契丹,南則可與中原王朝聯通。夏州党項在960年宋朝建立前,與五代各政權形式上臣服,實則“朝秦暮楚”,保持自立,并與契丹相抗。944年(契丹會同七年,後晉開運元年),夏州党項首領李彝殷曾率軍自麟州渡過黃河侵擾契丹西境,牽制後者南攻後晉,並獲封“契丹西南面招討使”。因夏州党項的原因,契丹10世紀大部分時間內無法南下掌控河套連接河西走廊的通道。

影響契丹東西交通走向的另一重要政治勢力則是甘州回鶻,其地理位置正當河西走廊東西主幹道,北可通蒙古草原,向南則控扼祁連山口至青海的通道。阿保機西征回軍過程中曾迫使甘州回鶻一度臣附。在以後的時間內,甘州回鶻主要與中原五代、宋王朝進行頻繁的朝貢,向西則控扼沙州歸義軍等西域政權向東聯繫的孔道,向北與契丹—遼王朝則較爲冷淡,雙方基本沒有往來。唯一的異例僅見937年(遼太宗天顯十二年)、939-940(會同二—三年)有“回鶻、敦煌使者”至契丹朝貢,學界一般認爲其“回鶻”即甘州回鶻,敦化則是當時甘州回鶻西部的沙州曹氏歸義軍使者。這段時期時值契丹與後晉約爲父子之國的蜜月期,甘州回鶻或因後晉的關係而前往契丹朝貢。937年契丹在諸國使團回程時,派遣“蒲里骨皮室胡末里使其國”隨訪,940年,“墨離鶻末里使回鶻阿薩蘭還”。胡末里/鶻末里跟隨甘州回鶻使團回訪,並行經“回鶻阿薩蘭”(高昌回鶻)歸國,契丹使者應是首次沿河西走廊—東部天山行進。此次交通的前提條件是中原的後晉一度與契丹關係友好,以至於甘州回鶻亦為契丹使者提供通行便利。

夏州党項、甘州回鶻都是掌控契丹—遼王朝利用河西走廊通道的勢力,10世紀大部分時間內兩者在政治上都傾向於南方中原政權,自然不會對遼王朝開放河西走廊。藤枝晃通過史料統計,發現河西走廊沿線政權向遼宋兩國的朝貢活動存在頻次波動,是與遼宋兩國與夏州党項關係變化密切相關的,即夏州與遼關係和睦時,夏州党項會將河西走廊政權使團引向遼一方,反之則引向宋朝一方。這一規律亦適用於甘州回鶻,沙州等政權多受甘州的政治傾向限制,在後者與宋朝頻繁交通之時,自然無法前往遼朝貢。

10-11世紀之交,遼朝利用夏州、甘州之變局才扭轉了局面,在一定的時段內獲得了經由河套套內至與河西走廊沿線政權交通的便利。10世紀末宋與夏州交惡,引發986-1003年的宋夏戰爭。這場戰中過程中,遼朝站在夏州李繼遷一方,共同對抗宋朝、甘州回鶻。遼人不僅在這場戰爭中獲得了夏州聯通河西的便利,還主動對甘州回鶻進行了近4次的討伐。在這段時間內,曾受制於甘州的沙州政權頻繁至遼朝貢。可以說直至11世紀初,因河套、河西走廊的地緣關係對遼朝有利,敦煌沙州至遼朝腹地的交通才在某種程度上得以暢通,但在10世紀,這條通道對於契丹—遼官方向西交通而言是關閉的。

西域與契丹—遼的河西走廊通道在10世紀受阻,並未影響到高昌回鶻(阿薩蘭回鶻)、轄戛斯等居地在東部天山及其以北的政權、部族通交遼朝。高昌回鶻是西遷回鶻的一支,在唐北庭故地立國(今中國新疆吉木薩爾一帶),逐步吞併周邊勢力形成的重要政權。其名爲“Qocho Uighur”,漢文史籍因其語音譯寫作“高昌回鶻”“和州回鶻”等,又高昌回鶻建國之地位於唐西州故地,宋朝史籍稱之爲“西州回鶻”。高昌回鶻在契丹西征以後,一直與契丹—遼維持了良好的政治關係。據《遼史》載,太宗天顯八年(933)高昌回鶻曾遣使者至契丹,遼景宗於保寧三年(971)曾派鐸遏出使高昌,後者於保寧五年(973)、十年(978)又遣使至遼。高昌回鶻與契丹—遼朝的交往通道亦應盡力規避當時敵對陣營的控制區域,結合上述地緣關係分析,不難認爲,這條通道是沿着契丹西征回軍的路線行進,即由霸離思山(巴里坤)東行,進入今內蒙阿拉善,過居延海,經過契丹控制的黃河之北党項居地,進入西南路招討司轄境。契丹在937-940年派遣的使者胡末里屬蒲里骨皮室軍中的墨離人,其原居地就在東部天山地區,當是跟隨契丹西征而被整編至皮室拽剌墨離軍之中,熟悉當時的交通路線,故其跟隨甘州回鶻使團進入河西走廊,遊歷西域,轉而從阿薩蘭回鶻返程,也應是選擇這條安全的漠南道。

上述歷史現象背後的社會根源在於,東西交通路線是帶有鮮明地域秩序特徵的政治紐帶。若從長時段的歷史過程審視,中國歷史上的魏晉—隋唐時代,北部草原游牧國家與南方中原王朝的勢力東西延展,彼此互動的結果之一就是塑造了橫貫歐亞東部的三條通道,他們分別是中原王朝經常利用的河西走廊通道,即傳統意義上的絲綢之路;北方民族王朝聯通東西交通的漠南道;以及聯通草原游牧—農耕定居兩大政治秩序的北南通道—漠北回鶻道。這三條通道的形成各有歷史背景,但他們的貫通與運作都與當時政治秩序的強大與穩定息息相關。在本文敘述的時代,維繫東西通道的兩大政治秩序同時崩潰,整個歐亞東部地區的地緣格局呈現區塊化分割,不僅存在北南並立,亦出現東西分割。原來能夠貫通東西的通道也因地域化的多極政治秩序所肢解,對於一個政權、部族而言,其對外通道能否暢通,走向如何,取決於其所處區塊與其他區塊間的地緣政治的關係。10世紀歐亞東部多極格局背景下的東西通道走向不再是單純的路線問題,而是多對政治關係排列重組,結成各類跨區塊政治秩序的鏈接紐帶。因各區塊間的政治關係存在多重變數,那麼鏈接各政治實體的地緣政治通道也存在不同的排列組合。

因此,9-10世紀以後的歐亞東部區域的東西交通現象是相對的,多元性的。在東西通道的東部地區契丹—遼王朝與五代—宋王朝存在對立與博弈,中部路線的戰略節點上,自北至南存在漠北韃靼、黃河河套的党項諸部族,這些政治集團在契丹—遼與中原漢地王朝的對峙過程中立場各異,時刻影響着東方兩大對峙政權向西聯通的渠道。至於再向西的傳統西域地區,自東部天山—阿爾泰山的高昌回鶻,南部河西走廊的甘州回鶻、沙州等地區政權也都存在着不同的政治傾向。承自魏晉—隋唐以來的東西通道被這些政權、部族按照政治分野區塊化分割,這種區塊化的分割也會因政治關係的變化而有所轉變。

契丹—遼王朝與轄戛斯的交通,主要受制於這種東西交通政治區隔的影響。10世紀佔據漠北的九姓韃靼,以及中原漢地王朝、河西走廊孔道之上的甘州回鶻關係密切,近乎結成針對契丹—遼王朝的政治聯盟,他們掌控着當時的漠北回鶻道、河西走廊傳統的絲綢之路。在契丹腹地之西形成了從鄂爾渾—翁金河—黃河河套—河西走廊孔道縱貫南北的政治屏障,阻斷了契丹—遼聯通東西的政治交通。10世紀契丹西征最大的政治成果就在於通過對黃河河套北部党項部族的政治征服,在這一南北政治屏障的中段打開了缺口,利用漠南道建立起對於東部天山—阿爾泰山部族、政權的政治交通關係。契丹—遼王朝之兵鋒雖然能夠觸及東部天山—阿爾泰山地區,與該區域存在政治聯動,但對於其內部政治格局無法起到決定作用。轄戛斯的活動範圍屬於東部天山—阿爾泰政治區塊之內,與契丹之交通及其後斷絕的主要歷史動因在於東部天山—阿爾泰山內部地緣政治格局的嬗變,這其中的變數即有區域內政治、部族關係,也包括轄戛斯自身勢力的消長。現詳述如下。

三、轄戛斯汗國天山通道地緣環境的惡化及其與契丹通交的終結轄戛斯汗國的政治勢力在9世紀末從東西天山地區撤出之後,仍控制着阿爾泰山—葉尼塞河地區。米諾爾斯基留意到《世界境域志》提及轄戛斯在阿爾泰山活動的線索。他認爲該書第5章《關於山脈及礦產》第8條提到的轄戛斯部落境內的TŪLAS山在阿爾泰山區,其文字被此書作者錯置在伊塞克湖西北山脈之下。同章第12條還提到,“另一座山位於北部(nāḥiyat),在基馬克邊界和轄斯境域起點之間。該山始於基馬克邊界,向東延伸到轄戛斯邊界。然後向北延伸至世界宜居區(ābādhānī)北方之盡頭。在北部地區,這座山被基馬克人稱爲K. NDĀV. R—BĀCHĪ(*Kundāvɑr,Kɑndā’ur-tɑghi)”。米諾爾斯基也認爲這座山看似是額爾齊斯河發源地一帶的阿爾泰山。巴哈提·依加漢結合《世界境域志》,綜合分析伊斯塔赫里、伊本·豪卡勒的記述,發現這些穆斯林地理學家都記述了轄戛斯在額爾齊斯河流上游活動。

這也是中世紀(8-12世紀)轄戛斯汗國核心領域。如尼文《鐵爾渾碑》(舊稱塔里亞特碑)西面第5行記述了轄戛斯8世紀戰敗之後與回鶻的分界線,根據前人研究錄文羅馬轉寫:“berigärü učïaltun yïš kedin učï kögmän ilgärü učï-yölät”,義即“保衛……在金山(阿爾泰)山林的西邊疆界,在曲漫山的東邊疆界”。這段碑文講述回鶻汗國派軍在北部轄戛斯邊界進行防禦。其中“曲漫山”是今唐努烏拉山,在葉尼塞河上游之南的分水嶺。在8世紀被回鶻汗國擊潰之後的轄戛斯汗國勢力衰微,《鐵爾渾碑》所述界限應當是其基本核心領域之南界,即東起曲漫山,西至阿爾泰山一帶。可以認爲9-10世紀之交轄戛斯汗國的勢力範圍回縮到其傳統的核心領域,其西端仍在阿爾泰—額爾齊斯河上游地區。

需要注意到是,轄戛斯汗國的領域並不等同於葉尼塞轄戛斯人的分佈範圍。轄戛斯汗國是一個以葉尼塞轄戛斯部族爲主導形成的多部族聯合政體。蘇聯及其後的俄國考古學者發現9-10世紀葉尼塞轄戛斯文化通過軍事征服擴散到阿爾泰山地區,與突厥與阿爾泰—鐵勒文化(Turki-Tugyu and Altai-Tele)出現一定程度的融合。他們認爲當時薩彥—阿爾泰地區已經實現了汗國(state-federation)秩序下的多文化區的聯合,作爲統治精英集團標誌的轄戛斯文化與當地的基馬克部族出現融合,形成地方次生族群(ethnic sub-groups)。因此,在阿爾泰—額爾齊斯河地區,存在轄戛斯汗國與基馬克分布地域重合的外圍地帶,其當地部族並非轄戛斯人,但在轄戛斯汗國的領域範圍之內。轄戛斯與外部政權發生的地緣政治關聯,首先是經由這些領域邊陲的非轄戛斯人實現的。

《世界境域志》提及10世紀初轄戛斯汗國領域西南緣的線索。第12章《關於九姓烏古斯國及其城鎮》載:“(九姓烏古斯)東面是中國,其南是吐蕃與葛邏祿的一部分,其西是轄戛斯的某些部分,北面也是轄戛斯,遍布於九姓烏古斯國全境沿邊各地(andar hama ḥudūd-i ū biravadh)”。這段文字所述之領域展現的應是9世紀末轄戛斯汗國勢力外延的一種信息混雜的狀態,其西部有轄戛斯之謂是作者地理認知有誤,至於其北面是轄戛斯當無問題。該節下第2條載,其附近是“Ṭ.fqān山”,山後有五個村子:KŪZĀR. K, J.M.LKATH, *PANJĪKATH, BĀRLUGH, JĀMGHAR. 九姓烏古斯國王夏天在*PANJĪKATH村。九姓烏古斯之北是一片草原,該草原在他們和轄戛斯人之間延伸,直到基馬克邊境。

據學界已有研究,此段文字的“Ṭ.fqān山”即指東部天山,“*PANJĪKATH村”即“別失巴裏”,即今天山北麓吉木薩爾境內的北庭故城,山後五村應是北庭故城地區的居民點。其北的一片草原應是從巴里坤向西延伸的天山北坡草原帶。基馬克整體活動地帶在轄戛斯之西,草原與兩者對應的方位應該是東部的巴里坤對應轄戛斯,草原向西延伸的地段對應基馬克邊境。與之相呼應,本章第10條“J. MLĪKATH”稱,“是一個大村,其首領稱葉護,葉護的屬民(現在?)被安置在那裏,因爲基馬克人、葛邏祿人和樣磨人過去常常劫掠此村鎮。”學界將“J.MLĪKATH”與925年成文的《鋼和泰藏卷》中的于闐文地名“cąmaiḍä baḍaikä”勘同,是當時高昌回鶻疆域的西北角,在今昌吉的瑪納斯河一帶。那麼可以認爲至少不晚於925年,高昌回鶻的北界在天山北麓草原地帶,其東與轄戛斯汗國的勢力範圍臨界,西北界則與當時的基馬克部族的活動地域相鄰。

北庭故城西大寺遗址

這一時段正值契丹阿保機西征至霸離思山,一度占領高昌回鶻天山北麓的浮圖城(即別失巴裏),又“盡取西鄙諸部”,與天山南北的政權、部族發生了政治關聯,可以認爲轄戛斯汗國勢力範圍西南緣抵達巴里坤草原北部,這裏依附於轄戛斯的部族當屬“西鄙諸部”之列,曾一度受到契丹兵鋒波及。轄戛斯汗國的政治中心一定得知了契丹的情況,但並未與契丹在此時發生直接的政治聯繫,這一點可由931年“慕化轄戛斯國”的“慕化”二字得證。契丹官方第一次與“轄戛斯國”通交是在此時,與之相對應,轄戛斯主動與契丹進行直接聯繫,一定是在此之前已經感受到契丹西征時的政治影響。

轄戛斯與契丹進行直接聯繫的政治動機應源自高昌回鶻擴張的政治壓力,其具體情形可見英藏S.6551敦煌文書《講經文》:

遠持微德,來達此方,睹我聖天可汗大回鶻國,莫不地寬萬里,境廣千山,國大兵多,人強馬壯。天王乃名傳四海,得(德)布乾坤,卅餘年國安人泰,早授(受)諸佛之記,賴蒙賢聖加持,權稱帝主人王,實乃化身菩薩。諸天公主鄧林等,莫不貌奪群仙,顏如桃李,慈人(仁)玉潤,既叶九[五]之寵,爰丞(承)聖主諸(之)恩,端正無雙。諸天特懃,莫不赤心奉國,忠孝全身,掃戎虜於山川,但勞只箭,靜妖紛(氛)於紫塞,不假絣紘。遂得葛祿、藥摩、異貌、達但,競來歸伏,爭獻珠金;獨西乃納駱馬,土蕃送寶送金;拔悉密則元是家生,黠戛私則本來奴婢。諸蕃部落,如雀怕鷹,責(側)近州城,如羊見虎,實稱本國,不是虛言。

S.6551《佛说阿弥经讲经文》局部

據張廣達、榮新江考證,S.6551《講經文》作者是一位10世紀初遊歷中原,後至高昌回鶻講經的僧人,他大致在930年前後撰寫了這篇講經文。作者在這段文字中,飽含褒讚之情,歌頌“聖天可汗大回鶻國”的疆域廣闊,亦由此可知當時的高昌回鶻已經進入一個極盛期。《講經文》提到的臣服部族中,“葛祿”、“藥摩”即突厥語族的葛邏祿(Qarluq)、樣磨(Yaghma)諸部,“異貌”即“Imäk”,属基馬克之異称,當是上述與葛邏祿、樣磨同在高昌回鶻西北活躍的基馬克之一部。此文稱他們“競來歸伏,爭獻珠金”,亦稱“諸蕃部落,如雀怕鷹,責近州城,如羊見虎”。高昌回鶻勢力在向北擴展的危勢自然會蠶食轄戛斯汗國的勢力範圍,雙方關係交惡。《講經文》的行文之中通過追溯回鶻征服轄戛斯之典故,貶損轄戛斯爲舊時奴婢,即能體現出高昌回鶻對轄戛斯的敵視態度。通過《遼史》轄戛斯931年遣使契丹事僅能表明當時的轄戛斯並非高昌回鶻的附庸,仍要與契丹建立某種聯繫,以謀求契丹—遼王朝的支持。然而,從文獻記述的情況來看,遼人更加重視與高昌回鶻的關係,並未對轄戛斯有所行動。遼世宗天祿二年(948),春正月,才派遣盆都出使轄戛斯國。

轄戛斯汗國政治中心一直在蒙古草原以北的葉尼塞河上游,一旦九姓韃靼控制了回鶻道的鄂爾渾—翁金河流域,漠北的劍河道受阻,當他們前往東方的契丹—遼朝時,只能通過其西部領域的阿爾泰山—額爾齊斯河一帶,通過高昌回鶻附近的通道與漠南道西端的路線進行連通。在經過額爾齊斯河之後,大致有東、西兩途。東段路線沒有詳盡記述,通過《遼史·耶律化哥傳》的記載可以進行佐證。1012年耶律化哥曾率軍西征討伐翼只水(額爾齊斯河)逆命蕃部,在回程過程中,曾“路由白拔烈,遇阿薩蘭回鶻,掠之”。遼軍深入翼只水(額爾齊斯河)回程時,偏離了預定路線,誤入高昌回鶻的白拔烈(今新疆木壘一帶),那麼,從大致方向來看,遼人在新疆一帶的行進路線正是巴里坤—準噶爾盆地東緣——翼只水(額爾齊斯河)。這一通道不僅是轄戛斯人東進至漠南道最爲便捷的路線,同時也是遼人較爲熟知的。因此,轄戛斯與契丹之間的交通,應沿此路線行進,這也是遼遣使至轄戛斯的交通路線。

迦爾迪齊《記述的裝飾》(Zayn-al-akhbār)記載九姓烏古斯(高昌回鶻)之地通往轄戛斯的道路,實屬西段路線。其經行的地點按照先後順序包括“Chīnānjkath”(中國城)、“Xusan/Kh.s.n”“Nūkhb. k”“KMR’Z/K. mīz(art)”“Mānb. klū/ Mānābag-lū?”“Kökmän”。米諾爾斯基認爲“KMR’Z/K. mīz(art)”在今塔爾巴哈台山脈南麓,“Mānb.klū/ Mānābag-lū?”應該與阿爾泰山相關,“Kökmän”即唐努烏拉山。那麼這一路線應該是由高昌回鶻城向西,沿準噶爾盆地西端北行進入額爾齊斯河—阿爾泰山區。東、西兩條通道都是在額爾齊斯河一帶會合,再進入轄戛斯汗國的腹地。這條西段路線要多經過高昌回鶻的腹地,在930年前後對轄戛斯汗國而言顯然是阻礙重重的。

在高昌回鶻成爲東部天山地域的強國,與遼建立緊密關係的大背景下,轄戛斯與遼王朝的通交很快就被中斷。在遼保寧八年(976)“轄戛斯國遣使來貢”這最後一條記錄之外,雙方再無交通。約6年之後(981-984),宋朝使者王延德看到了高昌回鶻已成爲東部天山—阿爾泰山一帶的政治中心。他在《使高昌行記》中稱:

高昌即西州也。其地南距于闐,西南距大食、波斯,西距西天步路涉、雪山、蔥嶺,皆數千里。……所統有南突厥、北突厥、大衆熨、小衆熨、樣磨、割祿、黠戛司、末蠻、格哆族、預龍族之名甚衆。

這裏他提到了高昌統轄之部有“黠戛司”。眾所周知,高昌回鶻的北界一直沒有達到阿爾泰山地區,因此此處提到的“所統”關係主要是指高昌作爲宗主國,對周邊部族和國家形成節制關係。10世紀的阿拉伯學者馬蘇第(Mas’udi)著《黃金草原》(Muršûdj ɑdh-dhɑ-hɑb)第396節談到高昌回鶻對周邊部族和政權的可汗汗權權威,“突厥人”的國王,“Kushan城的統治者、突厥的托古茲古思君主,他被稱爲猛獸之主和馬主,因爲世界諸君王之中他的士兵最勇猛、最不怕流血,因爲他的馬最多。他的國家在中國和呼羅珊荒原之間。他最常用的名稱是回鶻汗。突厥中有許多君主和許多種族,互不統屬,但他們都不否認他的王權。”高昌回鶻的北部疆域並沒有越過額爾齊斯河,但從這一層面來看,轄戛斯汗國此時可能已經承認高昌回鶻的可汗權威,在政治地位上低於高昌回鶻。

此外,還應考慮到有轄戛斯社群散居在高昌回鶻境內,作爲臣民存在的可能性。這一點也有線索可尋。在轄戛斯汗國勢力大規模回撤的過程中,一些轄戛斯社群很有可能沒有追隨主力返回業尼塞河故地,而是在天山地帶其它部族地域內散居。《世界境域志》第15章“葛邏祿國及其城鎮”下,有“*B.NJŪL”(*Banjūk?),“坐落於葛邏祿國境內,但之前該地的國王是九姓烏古斯的統治者,現在是由轄戛斯人佔據”,即可知*B.NJŪL之地的統治權曾在九姓烏古斯和葛邏祿人之間轉換,但其居民主要是轄戛斯人。類似這些散居的轄戛斯社群規模十分有限,很難形成獨立活動的政治實體,因此也不會成爲傳世文獻關注的主要對象,甚至此後於歷史記述中湮沒無聞。

因此,從王延德記錄展現的整體局面來看,高昌回鶻在10世紀80年代已經能夠掌控東部天山—阿爾泰山地區主要的通道,加之與遼王朝緊密的政治關係,具備了遼朝西向交通中介者的條件。《遼史·食貨志》載:“雄州、高昌、渤海亦立互市,以通南宋、西北諸部、高麗之貨”,雄州、渤海皆在契丹之南、東,“西北諸部”與高昌對應,當然也包括在高昌之北的轄戛斯,這段話可以看出高昌回鶻在遼王朝向西聯通戰略通道上的樞紐地位。從後來的發展趨勢來看,遼朝在西域的經營與交通越來越倚重高昌回鶻。前述1012年,耶律化哥誤攻掠高昌回鶻,其都監褭里告知耶律化哥:“君誤矣!此部實效順者”。這種“效順”之關係並未因此次遼人的錯誤劫掠而受到影響,兩國此後謀求在天山一帶建立對抗喀喇汗王朝東擴的聯盟。1027年,兩國爲此目的曾一同遣使至中亞的伽色尼王朝,其遼人西進中亞的通道也當以高昌回鶻爲中轉之地。

遼—高昌回鶻對天山通道的壟斷是阻隔轄戛斯東出天山的重要地緣制約因素,此外還要考慮到轄戛斯汗國在10世紀以後呈現離散與解體的趨勢,則是導致其天山交通中斷的內部原因。11-12世紀,轄戛斯之名已不見於《遼史》記述,取而代之的,則是阿爾泰山—額爾齊斯河流域,原來在轄戛斯領域範圍內的部族開始活躍起來。據巴哈提·依加漢考證,先後有拔悉密(《遼史》中作“遠夷拔悉密”)、乃蠻(《遼史》中作“粘八恩”或“粘八葛”)崛起,後者在12-13世紀發展壯大,其北疆已經抵至唐努烏拉山,直接與“乞兒乞思”(元明文獻對轄戛斯的音寫漢字)人的領地相接。由此聯繫10世紀的地域格局,可以看到轄戛斯汗國衰退的過程,外圍喪失了對阿爾泰山的控制,退縮至葉尼塞河上游的地區。俄羅斯考古學者根據考古證據,發現在10-11世紀轄戛斯汗國的政治中心已經從圖瓦盆地(即克姆契克河流域)北遷至薩彥嶺一帶,11-12世紀,在米奴辛斯克盆地出現了地方酋長山城(寨)林立,汗國中央權力旁落的情況。可見,其內部的汗國最終也完全瓦解。

綜觀之,10世紀轄戛斯汗國核心領域所在的葉尼塞—阿爾泰山地區已經存在經由東部天山前出漠南的通道。但是,由於高昌回鶻與遼王朝之間的政治聯繫不斷加強,促使轄戛斯的區域政治地位進一步旁落,加之其內部汗國發生離散,自然再無法主動掌控這條與東方大國聯繫的通道。另一方面,遼王朝在11世紀開始積極經營漠北鄂爾渾—翁金河通道,驅逐當地阻卜的反遼勢力,在當地建立軍鎮駐防體系,實際上掌控了草原通道的交通。可以認為契丹—遼王朝能夠利用漠北草原道路的時間不應早於10世紀末。11世紀的轄戛斯已經無法作爲一個統一、強大的區域性勢力影響東部天山—阿爾泰山—蒙古高原一帶的政治格局,此後再未見轄戛斯南下、東進的通交活動。轄戛斯內部持續的離散化趨勢,則導致汗國實體的消亡,也因之湮沒無聞,直至13世紀蒙古人進入葉尼塞河流域時再次將這個沒有可汗的部族散居之地納入到文獻記載之中。“乞兒乞思”僅是居於葉尼塞河西、薩彥嶺一帶的部族之一,該部族應是轄戛斯可汗所出之腹心部,並與轄戛斯汗國原來的政治中心唐努烏拉山北的克穆契克河流(謙謙河Kämkämchi’üt)別為兩地,而同屬一個地域。同時,散居各部的君長稱“īnāl”,無高下之分,凌駕於其上的,代表核心的“可汗”已經消失。此後,這些部族則進一步融入了蒙古帝國的秩序之內,進入了一個新的歷史發展階段。

俄国图瓦克孜勒博物馆藏叶尼塞碑铭

小 結《遼史》記述的契丹—遼王朝與轄戛斯汗國通交記錄雖然極簡,但其背後卻涉及歐亞東部地區多政權、部族並立的複雜地緣格局。兩者發生的短暫通交活動是多個區塊之間進行地緣聯動、相互影響的結果。當時的契丹—遼王朝位於東部的中國赤峰一帶,在建國初期進行大規模的西征活動,力圖同時打通漠北鄂爾渾與黃河河套平原兩條通道,而當時漠北的韃靼、中原地帶的五代—宋王朝都與遼王朝處於敵對狀態,他們與控制河西走廊通道的甘州回鶻一同對契丹—遼王朝的西進活動進行扼制。歷史地理範疇的陸地交通路線漠北草原通道、漠南道,以及河西走廊被這些政權、部族分段占據,形成對契丹、轄戛斯持不同立場的區塊,並且在當時的地緣關係背景下,多數通道對兩方都是封閉的。契丹—遼王朝選擇當時各大勢力南北銜接的邊緣交叉地帶,成功的打通了經黃河河套平原、額濟納河上游綠洲進至東部天山地區的漠南通道。轄戛斯汗國的主要前出通道也因地緣政治關係的限制,只能選擇東部天山—阿爾泰山通道,在地緣關係上亦受制於強勢崛起的高昌回鶻。轄戛斯與高昌回鶻兩者在東部天山地區勢力的此消彼長則決定了轄戛斯在地緣格局中處於弱勢地位,無法與契丹—遼王朝建立穩定的聯通關係。

轄戛斯汗國的發展沒有逃離游牧帝國(Nomad Empires)發展的宿命,短期驟興,之後則解體爲散居的部族狀態。本文討論的時段正值轄戛斯汗國處於滑坡解體過程之中,展現的對契丹—遼通交之信息自然不能是一般所稱的互遣使者,抑或是發生雙方穩定朝貢—冊封記錄。這段看似資料稀缺、秩序混亂的歷史場景,展示了特有的時代特徵:各重要區域(東北、河套平原、漠北、河西走廊、東部天山等)內的政權、部族並立,在東西交通方面彼此相互制衡,形成一個相互聯動的區域網絡格局。轄戛斯汗國勢力在退出天山地區,以薩彥—阿爾泰爲核心居地,通過東部天山核心區與其他區域相聯通。契丹—遼王朝的政治中心雖然偏居中國東北地區,但通過其多年的經營,不斷改變這種相對隔絕的狀態,營造跨區塊的地緣環境,從10世紀對河套平原党項部族的經略,成功的打通了漠南通道,又至11世紀征服鄂爾渾河流域的韃靼人,控制了漠北通道,這個過程是以契丹—遼王朝爲中心,推進北部區塊的再次整合。契丹—遼王朝推區塊整合的同時,始終重視東部天山高昌回鶻的地緣意義,一直在後者的幫助下推進其在東部天山—阿爾泰山地區的政治影響。可以說這應是契丹—遼王朝與轄戛斯汗國實現短暫通交的前提和基礎。

【注】文章原载于《欧亚学刊》第九辑,商务印书馆2019年9月。为方便手机阅读,注释及参考文献从略。

责编:李静

,