汉字是中国的文字,也曾是东亚共同的文字。古代中国邻近的国家、民族、地域,如日本、朝鲜半岛(朝鲜、韩国)、越南等,受到中国文化影响,曾借用汉字,阅读汉语典籍,用汉字书写交流。能写汉诗,甚至是成为知识分子的重要条件。时至今日,中国游客走在日本或韩国街头,还能看见汉字书写的店招。

若将语言文字作为文化的载体和根本,曾经作为文明之光的汉字在东亚各国经历了怎样的传播、接受与流变?承担了怎样的历史功用?而在这共同的光照下,又生长出怎样复杂多元,国与国之间既密不可分又有深刻差异的东亚世界?

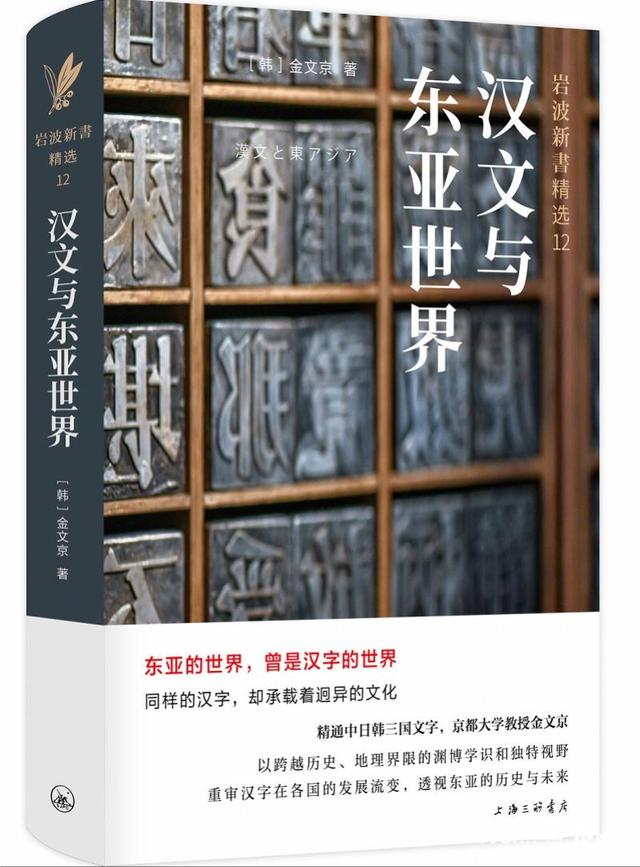

2022年10月,在日韩籍学者金文京撰著的《汉文与东亚世界》由新经典文化·琥珀引进出版。该书日文原版推出于2010年,是岩波新书之一种,斩获第9回角川财团学艺赏。这是中国大陆引进的第一本介绍汉文训读的学术普及著作,面世后即受到海内外学者的广泛瞩目。

正如明治大学教授、评论家鹿岛茂所言:“跨越国界和领域,因为有语言和知识的界限,不是谁都能做到的。金文京先生的《汉文与东亚世界》轻松实现了这一跨越,提出了惊人的假说,堪称比较文化学的典范。”

“训读”之下的东亚文化塑造

早在1963年,日本学者河野六郎就首倡“汉字文化圈”的概念,其所包含的国家和地区有中国、朝鲜半岛(韩国、朝鲜)、日本和越南。另外,契丹人(辽朝)、女真人(金朝)、党项人(西夏)、回鹘人等也用过汉字。金文京在《汉文与东亚世界》中沿用了“汉字文化圈”的提法,但也表示,“东亚各国虽然历史上曾共享过以汉字为代表的同一文化,却没有统一的宗教或世界观的共识,所以其内涵是多样的,甚至是分裂的。”

在《汉文与东亚世界》中,金文京以“训读”为经纬,描绘了汉字文化圈的概貌。何为“训读”?“训读”就是用自己的语言来读汉语。“中国近邻民族的语言跟中国的汉语语系不同,为近邻民族学习汉语带来了极大困难,加以古代交通不便,人际交流少,且汉字是表意文字,抛开字音仍可理解内容,再加上中国的文言文本来跟口头语言有较大差距,这些都促使近邻民族尤其是朝鲜和日本很早就放弃了汉语口头语言的学习,而试图利用自己的母语系统来试图阅读、书写汉文。”

例如“山”这个汉字,中国的发音是“shan”,而“山”日语叫 “yama”,将“山”字直接念作“yama”,就是日文训读。假设一个美国人学汉字,将“山”念做“mountain”,就是英文的训读。甚至,假设一个广东人把普通话里的“什么”两个字念作粤语的“乜嘢”,也算一种训读。

因此,同样是汉字写的书,比如《论语》,日韩读者的发音、读法,都跟中国人不一样,不同的声音给大脑赋予的印象也大相径庭。也正由于这个原因,汉文无法成为一种用以沟通口头语言,来自汉字文化圈的各国人若要交流,只能使用书面文字。

金文京在书里提到一种有趣的现象。在古代东亚,尽管语言不同,中国、日本列岛、朝鲜半岛、越南等国家和地区的商贾使节,一言不发,仅凭一纸一笔,亦可通过汉文“笔谈”,传情达意、默契于心。

“其实,双方语言不同,所写的汉文,彼此读法又完全不同,只能眼到,无法口到、耳到,却可以心到,这岂不是天下奇景?这种笔谈的交流方式在别的文化圈是无法想象的特殊现象。”金文京说。

可另一方面,东亚世界看似在历史上共享过以汉字为基础的相似文化,实则在精神禀赋上各有千秋,异大于同。比如,“用日语作为汉字读音的训读是日本长期以来把外来的汉字驯化为本国文字的表征”。金文京认为,东亚各国在运用训读学习汉语的过程中,“认清了汉语和本国语言之间的差别”,逐步建立起各自的语言观、历史观和世界观,由此才形成了如今参差百态、多元共生的面貌。

重视版本的中国古典文学学者

金文京出生于1952年,是国际知名学者,也是广受中国同行敬重的学界耆宿。他先后在日本庆应义塾大学、京都大学和鹤见大学执教,曾任日本京都大学人文科学研究所教授兼所长、日本中国学会理事长。几十年的学术生涯里,他执迷于中国古典戏曲、小说的研究,著有《三国志演义的世界》《三国志的世界》,合编《邯郸梦记校注》、《三国志演义古版汇集》等。近年来也关心东亚汉字文化圈交流史。

他是韩国人,但在日本出生、生活,同时又专攻中国古典文学。独特的跨文化背景为其学术研究带来了独一无二的渊博视野。《汉文与东亚世界》一书由金文京亲自从日语翻译成汉语,译笔言简意赅、素朴晓畅,显示出作者深厚的汉文功底。

中山大学黄仕忠教授在《金文京先生小纪》一文里写道:“金文京长我数岁,韩国人,太太是台湾人。他出生、成长在日本。身高一米八十又五,貌似威严,即之也温,常常很严肃地表达他的幽默。他用中文主持会议的能力,置身中国学者中,也不遑多让。每一次与他相见,都让我对他多一分了解,也多一分敬意。”

韩籍在日学者金文京

金文京在《三国演义》的版本研究方面建树卓著。由于在日本保存有大量的中国古典小说的不同版本,为金文京的治学提供了“地利之便”。他对1967年在上海近郊嘉定县明代官员坟墓中发现的《花关索传》尤为感兴趣,亲自做过田野调查,认为“《三国演义》各个版本之间最大的不同就在于关索、花关索故事之有无,过去很多学者对此纳闷,由于《花关索传》之发现可谓真相大白了。”他将《花关索传》看作完整的英雄史诗,“可与欧洲的英雄史诗媲美”,坦言:“中国学者不太重视此一作品,我觉得是遗憾”。

明刊本汤宾尹本《三国志传》在《三国演义》版本演化中占有重要地位,其研究价值不可忽视。2005年,发现于安徽黄山的明刊本汤宾尹本《三国志传》两册在中国嘉德秋季拍卖会上流拍。金文京得知此消息后,和大东文化大学的中川谕先生、金泽大学的上田望先生、关西大学的井上泰山先生、二阶堂善弘先生、龙骨大学的竹内真彦先生以及首都师范大学的周文业教授共同斥资将这部珍贵的文物买下。由于文物无法出境,中川谕先生还亲自来京将文物翻拍成数字版带回日本。两年后,金文京借来京参加学术研讨会之机,主动提出将此书无偿捐赠给中国国家图书馆。谈及这次慷慨之举,他似乎觉得理所当然,只是淡淡地道:“物归其主是最理想的。”而周文业则在回忆文章《金文京先生》里感慨道:“我想日本学者在中国买了古籍,主动捐献给中国图书馆,恐怕到今日也没有第二例吧。”

退休后过上“享清福”的生活

从大学进入中文系算起,金文京学习汉语已有50年了。汉语早已成为他生活的一部分。相反的,作为母语的“韩语”,他却谦称只有“日常会话”的程度。

他喜爱阅读金庸,翻译过《射雕英雄传》;还喜爱阅读张爱玲,并且爱屋及乌,读了胡兰成的《今生今世》。后来因为机缘巧合,认识了胡兰成生前的秘书,并以此为线索,采访了许多与胡兰成的生命有交集的人,比如胡兰成在日本的保镖、他追求过的女性等等,挖掘出不少秘辛与轶事。这项工作不出意外引来诸多艳羡与关注。连黄仕忠教授都将金文京称作“当今研究胡兰成的三个不能绕过的人士之一”。

如今,年届古稀的金文京已从鹤见大学退休,过上了“享清福”的日子。他依然在研究自己喜爱的古典戏曲和小说,活跃的身影还时时出现在各种研讨会上。他以“笔谈”的方式接受了南都记者的采访,措辞凝练而严谨,体现出学者的风度。

南都专访金文京

卷入“东亚文化交流”的风潮

南都:2010年,您的著作《汉文与东亚世界》由岩波书店出版,并于翌年获得角川财团学艺赏。此前您的研究主要聚焦于中国古典小说和说唱戏曲,是什么缘由让您起意写一本关于汉文与“汉字文化圈”的小书?

金文京:20世纪末期,中国改革开放以后,我经常去中国开会,发现很多学者关心东亚文化交流问题,也有人劝我做这一方面的研究,这样不知不觉中被卷入了这个风潮中。东亚文化交流关系并不是我的本行,所知有限。另外,我研究中国白话文学,白话文跟日本汉文训读、东亚变体汉文也不无相通之处,也是个原因吧。

南都:汉字传到东亚世界,保留着形和义,但发音因为“训读”的缘故而产生了改变。您在书里也说到,其实在日、韩等地流传的汉语是书面汉语,也就是“哑默”的汉语。渐渐地,尤其是在日本,汉语被当地语言所“驯化”。而在韩国、越南,汉语则不再作为日常语言被使用。所以,在东亚世界,汉语对日本的影响是否最为深远?因为汉字的缘故,东亚世界的文化体现出哪些同根同源的相似之处?

金文京:这里恐怕有误会。汉字的发音各国不同跟训读是两回事。越南、朝鲜、日本音读的汉字音已经跟中国发音差得远,无法互相听懂。因此也不是“哑默”的汉语,他们都用自己的发音来读,只是各国人互相交谈时不免用笔谈,就是“哑默”。也因此,汉语被当地语言所“驯化”也是共同的现象,只是“驯化”的情况不同。

越南语、韩文直至目前,很多词汇还是来自汉语的,只是发音不同,不用汉字写而已。汉语对日本的影响也不能说最为深远,只是目前用汉字的除中国以外只有日本。东亚世界的文化同根同源的相似之处,如汉字来说,字形差不多一样,读法不同,用汉字写的文言文差不多一样,不过此外还有各国不同文体,都不一样。

南都:《汉文与东亚世界》提到李舜臣与夏目漱石写的汉诗,并称“在过去的东亚世界,能写汉诗是做知识分子的重要条件之一”。可否介绍日本、朝鲜等地汉诗的创作规模和成绩?汉语诗歌在哪些方面影响了东亚国家的文学创作?

金文京:中国的文言文、旧体诗是过去东亚各国知识分子不可或缺的教养,因此有很大的共性。不过此为各国文化的一部分而已,因为能写文言文、旧体诗的即使在中国也只限上层阶级的极少数的人,规模相对小。日本、朝鲜文人的成绩当初不如中国,可是学了一千多年,后来最好的可以跟中国文人差不多。汉语诗歌对日本的和歌、俳句,朝鲜的时调,越南的喃字诗,无论具体题材、修辞、理论方面都有深远的影响,不过这些究竟是本国固有文学,使用本国文字,不能等同于中国的诗文。

南都:此次出版的汉语版《汉文与东亚世界》是您自己用中文“重写”的,这让中国读者十分惊讶且佩服。您的汉语写作为何能如此流利、纯熟?您在日常生活中使用汉语吗?平时会阅读哪些类型的现代汉语书籍?

金文京:我在日常生活中不用汉语,跟中国人交流时才用汉语。我今年70岁,自从念大学中文系以来,学汉语已达50年,教汉语也几十年了,平时读的也主要是中国的书,有古典也有现代文。这样不能说汉语,不能写中文才怪呢。这没甚么了不起。中国外文系的老师也都如此。

韩籍在日学者金文京

南都:您精通中日韩三国语言,因此《汉文与东亚世界》这本书才能如此高屋建瓴地洞悉汉字在东亚世界的历史及功用。您是韩国籍,生活在日本,有中国有广泛密切的学术往来,您也曾经在访谈中谈到过构建东亚比较文学和比较文化的可能性,这种跨国身份和生活方式、文化视野,对您的学术研究和治学理念有哪些助益?

金文京:我虽然会说三国语言,韩语只能说日常会话,谈不上精通。我作为韩国人,生在日本,生活在日本,研究中国文学,这些对我的研究如有助益的话,大概是能够拥有旁观者清的观点吧。因为虽然是韩国人,住在外国等于没有祖国。不过,这也是很多侨民共享的观点。

在日本研究中国小说版本有地利之便

南都:您生于日本东京,毕业于庆应义塾大学文学部,后来又获得了京都大学大学院中国语学文学专业博士学位。请跟我们谈谈您的求学经历和师承,您是怎么走上中国文学研究的学术道路的?有哪些老师对您产生过重要的影响?

金文京:我是在日本出生的韩国人,从少关心母国的历史、文化,可是我小时候,日本没有小孩子可以阅读的这一方面的书,只有有关中国历史、文化的书。因此,阅读这些书,就对中国发生兴趣,也很喜欢看《三国演义》。后来念大学就选了庆应大学中文系,毕业后再读京都大学中文系研究所(博士课程毕业,没有得到学位)。对我影响最大的是京都大学已故教授吉川幸次郎先生。我念高中的时候,刚好吉川先师的全集开始出版,我一本一本地买了拜读,感觉他所说的中国跟我那以前所想的中国不太一样,其中先师博士论文《元杂剧研究》对我影响最大,因为是之前我完全不知道的,因此,后来我也研究元曲。我直接的导师是京都大学已故教授田中谦二先生。他除了研究元曲之外,还精通《朱子语类》《元典章》等早期白话文献,对我影响很大。

南都:您在《三国演义》的版本研究和历史研究方面卓有建树,出版了《〈三国演义〉的世界》《〈三国志〉的世界》等重要专著。对于《三国演义》这样的古典小说而言,版本研究的重要性在哪里?梳理版本的流传演变,可以向我们揭开关于小说的哪些方面?另外,在日本进行中国古典小说的版本研究有何便利或者不便之处?

金文京:《三国演义》等古典小说的版本研究很重要,因为虽然是同一作品,每个版本之间的内容、文字都有所不同,研究版本之间的同异以及其系统演变过程,是小说研究的关键问题。而这些小说版本保存在海外的反而比中国的还要多,原因是过去中国人不太重视这些当时被认为不登大雅之堂的书,外国人则视为中国的宝物,加以珍藏。其中日本保存的最多,可以说如果没有日本保存的版本,无法研究中国小说史,也不为过。因此,在日本研究中国小说版本可以说是能够得到地利之便。

南都:您还专门撰写过关于《花关索传》的学术论文(尚未迻译入汉语出版),您认为《花关索传》为《三国演义》的研读带来了哪些新的启示?

金文京:《花关索传》是1967年上海近郊嘉定县明代官员坟墓中发现的(我去过那个地方,也采访过发现的人),之前没有人知道有这个书,也没有任何相关记载。而《三国演义》各个版本之间最大的不同就在于关索、花关索故事之有无,过去很多学者对此纳闷,由于《花关索传》之发现可谓真相大白了。另外,《花关索传》是完整的英雄史诗,这一点也很重要。中国文学革命时,胡适、周作人等都指出,中国文学和西方文学相比,中国没有长篇英雄史诗是一大特征。中国少数民族也几乎都有长篇英雄史诗,汉族却没有,是一大疑问。现在有了《花关索传》可以跟欧洲的英雄史诗媲美,弥足珍贵。中国学者不太重视此一作品,我觉得是遗憾。

南都:您自己是否会收藏中国古典小说的不同版本?2005年,您动员几位日本学者一起买下了在安徽黄山发现的明刊本汤宾尹本《三国志传》两册,您还记得这件事的始末吗,当时斥资购买的原因是什么?后来又为什么将这个珍贵的版本无偿捐赠给了中国国家图书馆?

金文京:我也有一些小说版本,都是清代的,算不上善本。当时我们买了汤宾尹本《三国志传》,是由于首都师范大学周文业教授的介绍,周教授和我长年合作,一起研究小说版本,这20年来每年开相关研讨会。我建议募款买这本书的原因,第一,这本书在版本研究上有很大价值;第二,当时中国没人买。至于捐赠国图的原因,是我想中国的书最好由中国的公共机构来收藏(不管是哪一国,都一样),物归其主是最理想的。我在日本一直努力让日本收藏的韩国文物回归给本国。

南都:您是中国学界非常敬重的海外学术巨擘,也经常参加国内的各项学术会议和学术交流活动。您认为中日两国学界在中国古典文学领域的研究方法上有哪些不同?各自可以汲取对方哪些优长?

金文京:日本和中国之间有很长的文化交流历史,因此日本收藏大量的中国文物,包括书籍。且我们现在做学问研究,方法论或概念上都受到西方影响,而日本引进西方文化比中国有一日之长,研究起来可以说占了地利天时,得天独厚。至于两国研究方法上的不同,过去的中国由于种种历史条件,太重视思想之余,往往忽略了实证,难免顾此失彼,陷于谬见。相对而言,日本学界一贯重视实证。不过自从改革开放以后,中国已无此毛病,且发现的新资料也很多,以致目前两国之间没有甚么不同,可以互相交流,共同推进相关研究。

南都:据说,中国的四大名著在日本研究得最多的是《三国演义》《水浒传》和《西游记》,研究得最少的是《红楼梦》,这和中国正好相反,在中国,《红楼梦》研究已经成为一门显学。您认为这是什么原因造成的?《红楼梦》在普通的日本读者那里是否受到欢迎?

金文京:《三国演义》《水浒传》《西游记》在前近代的江户时代都有很多版本收藏(这就是前面我说没有日本资料无法研究小说史的原因),也有翻译,《红楼梦》则既无收藏也无翻译。原因有二:第一,一般来说,中国对日本的影响,明以前为主,清以后较少。第二,《红楼梦》的语言是北京话,日本人阅读有困难,《金瓶梅》虽然收藏很多,也没有翻译,只有翻案(编注:改编),理由也是语言不易懂。

喜欢吃粤菜,听广府话,看广东大戏

南都:中山大学的黄仕忠教授在一篇文章里提到您是当今研究胡兰成的三个不可绕过的学者之一,并且早年作为记者采访过胡兰成的日本保镖。可否讲讲这段采访轶事?您怎么评价胡兰成其人其文?

金文京:不知三个不可绕过的学者指的是谁?其实,我只写过一篇文章,黄教授过奖了。我念大学、研究所时,有很多港台留学生(当时还没有大陆留学生)。他们劝我看金庸和张爱玲的小说,我都很喜欢(我也翻译过《射雕英雄传》)。因张爱玲的关系,我也看过胡兰成的《今生今世》,觉得文体很特别。后来由一机缘,认识了胡生前的秘书,以此为线索,也采访过生前跟胡有交流的人,也收集了一些资料。我喜欢他的文章,至于为人,很难说,胡是个不易评估的人。

南都:您是否到访过广州?您对广州这座城市及广州人有哪些印象?

金文京:广州我去过三次,最早是90年代。虽然都短暂,去过的地方很少,我很喜欢广州,如吃粤菜,听广府话,看广东大戏。

南都:您曾在庆应义塾大学、京都大学和鹤见大学执教,在漫长的教学生涯里,您觉得自己取得的最大的成就是什么?

金文京:我任教于三所大学,环境都很好,能够坚持自己的研究生活,跟很多同仁、学生以文会友,是最大的收获吧。

南都:2019年,您从鹤见大学退休。请谈谈如今您的退休生活,是否仍旧在从事您喜爱的中国古典小说及戏曲的研究?有哪些新的著述出版?

金文京:退休后,一竿风月,两袖清风,生活清闲,是晚年的清福。我依旧继续研究自己本行的古典戏曲、小说。只除了这次的《汉文与东亚世界》之外没甚么新的出版,不过偶尔写论文,也参加线上研讨会,发表己见。

学者简介:

金文京,1952年出生于日本东京,韩国籍。曾任日本京都大学人文科学研究所教授兼所长,现任日本中国学会理事长。研究中国古典戏曲、小说。近年来也关心东亚汉字文化圈交流史。主要著作有《三国志演义的世界》(商务印书馆,2010)、《三国志的世界》(广西师范大学出版社,2014)等。合编《邯郸梦记校注》(上海古籍出版社,2004)、《三国志演义古版汇集》(国家图书馆出版社,2010)。凭借《汉文与东亚世界》(岩波书店,2010)获得2011年角川财团学艺赏。“琳琅集·海外汉学家访谈”系列

总策划:戎明昌 刘江涛

统筹:刘炜茗 黄茜

题签:曹宝麟

本期采写:黄茜

编辑:刘晨

,