/p>

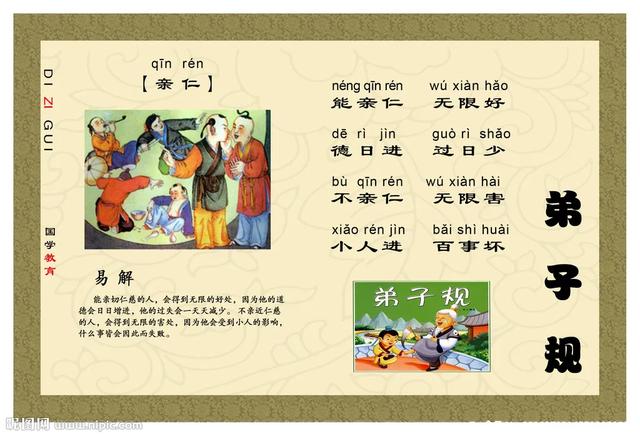

子曰:“弟子入则孝,出则弟,谨而信,泛爱众,而亲仁,行有余力,则以学文。”各位朋友,论语在论语学而编的第6章,原文是这么说的,子曰,弟子入则孝,出则悌,谨而信,泛爱众而亲,仁,行有余力则以学文。

我们先看看他白话什么意思?孔子说,青少年在家要孝顺父母,出外要敬重兄长,行为谨慎而说话,信实普遍关怀众人,并且要亲近有善行方表的人,认真做好这些事,再去努力学习书本上的知识。

我想很多人听到这段话,都会想说认真做好这些事,再去学习书本上的知识,你这一来的话的念书不是就放在后面了吗?前面讲的都是做人、处事、德行方面的表现。比如说在家孝顺父母,出门敬重兄长,我们不要想到这是对青少年的一种要求。事实上人的社会是持续发展的,今天的青少年将来也会成为长辈,受到晚辈的敬重。那么你谨而信是说,说话能够信实,行为谨慎我们在学习的时候就会发现,孔子很强调言跟行,说话一定要守信,做事要谨慎。因为你如果不谨慎的话,很可能事后再来改善补救,就来不及了。所以人在言跟行两方面能够自我要求,他的德行自然就慢慢的成长。接着他说你要普遍关怀每一个人,像这种是很高的理想,因为人的本能都比较替自己考虑,你要关心别人,你必须自己先站稳了,你才能关心。但是你真的站稳的时候,说明别人就因为你只顾自己而受到某些损失,所以人的社会你学会这些道德要求,你会感觉到说我守规矩,修德行善不是比较吃亏吗?

所以儒家的思想很强调,你修德行善会有内在的快乐,否则你只看外表的话,会觉得谁好像比较照规矩来。在许多方面比较不太怎么样的顺利的样子。这其实是一种选择的问题,是长期的考虑,是你考虑到说你要短暂得到利益而丧失内心的一种真诚的快乐,还是说我要坚持内心真诚,然后照着原则去做,也许短期间有些损失比较辛苦,但长期看来内心的快乐是不能替代的。那么并且这边提到泛爱众而亲仁的这种亲仁,说到仁这个字,在论语里面也有两种用法,一种是指向善行方表,我们这边翻译的任何一个社会都有一些好人好事,但是好人好事跟儒家所谓的仁有什么差别呢?你做好人做好事你不见得了解为什么要这样做。而孔子所教的仁是让你知道为什么你要这么做,是因为你是人人性向善,你由内而发要怎么做?所以为什么儒家需要教育?否则你光说做好人做好事,自古以来哪一个国家哪一个社会,哪一个家庭不是让孩子做好人做好事,为什么别人这些说法做法没有成为一个学派呢?而儒家成为学派重视教育是因为他有一套理论。这个理论很重要,也就是说让你了解是由内而发的力量,让你主动愿意这么做,谁是好人,谁是坏人,谁做好事谁做坏事,大家都心里有数,当你孝顺父母跟你要温习功课,有点紧张冲突的时候,你要孝顺父母先你是被动的,会要求去做好事,或是主动的自己愿意做好事完全不同。一定要学生主动,学生不主动的话,谁教也没用。

所以教育不能讲灌输,一定要讲启发,而启发是有条件的,要学生配合。其实所有的伟大的老师古今中外都一样,都有类似的了解,都是能够掌握到学习者他的一种意愿,一定要你愿意学,我们教的时候才有用。所以孟子后来照着孔子的思想去发挥,特别强调教书有好几种方法,他才会叫第一种有如时雨化之者。食欲就是及时雨。就好像学生念书的时候,到了关键的时刻,能不能突破这个难点呢?这个时候你一交就是及时雨,我们在论语里面看到人这个字仁义的仁,另外一种是孔子特别用来作为术语的,那就比较复杂了。所以孔子这边说一个弟子年轻人,还有泛爱众而亲仁要接近后面这种人,有仁德的人。但是我们也知道,孔子很强调,在社会上人者很难看到,他自己都说若圣与仁则吾岂敢。虽然这边讲你年轻人要亲近仁,这个仁是指有善行方表的人,古代是农业社会安土重迁,所以一个人住在一个乡里,他平常大家长期以来几代都是认识的,谁是好人,谁是坏人,谁做好事谁做坏事,大家都心里有数,知道这边是说你年轻人最好亲近这种做好人做好事的,这个时候你就可以不断的学习,然后书本的知识是怎么样,什么叫心有余力?就是说你现在碰到一个选择,父母亲要你做一件事要你帮忙,你说不行我要念书。这个时候孔子就会认为你要按照父母的吩咐,先把他们的要求做到,如果父母平常没事,他不会老叫你跑来跑去,他也知道你需要念书。所以这个时候 心有余力是说当你孝顺父母跟你要温习功课有一点紧张冲突的时候,你要孝顺父母为先,为什么?

因为如果你不管这边父母的要求,只知道拼命念书,将来就算遇到很好的学校毕业了,进入社会之后,你还是只顾自己变成自私自利,也许你是个人才但人格方面有瑕疵,所以在这里就要补充说明一下孔子对于教育的看法,简单说来,孔子认为教育应该是全人,教育就是完整的人的教育分三种,第一种是人格教育,第二种是人才教育,第三个是人文教育。我把人格排第一是因为孔子的要求行有余力,则以学文。你前面所写的都是人格方面的要求,入则孝,出则悌,谨而信,善爱众而亲,仁都是一种与人相处自我要求,能替别人设想,当别人忙着是一种人格教育,这个人格教育必须自我要求由内而发,绝不能说是只是被动而已。所以讲道德的问题关系就非常的明确了,你货是被动的被要求去做好事,或是主动的自己愿意做好事完全不同。儒家所要求当然是你自己主动,这叫做人格教育。至于人才教育的话是用之于外,你在社会上是一个人才,你可以服务社会有所贡献。但是人才它是特殊的一种条件,有某种专长就可以了。这个之后还有人文教育,就看你怎么样利用休闲的时间,如何调节自的生命,让他感觉到生命很有秩序,然后也能够和谐不断的成长发展。所以这一段特别强调的是什么?当你人格教育跟人才教育两者要一起考虑,并且要以人格为先,因为人格是一辈子的事情。

,