1948年11月,解放军兵临北平城外,战备电台一遍又一遍播放解放军优待俘虏的政策,和呼吁胡适继续留在北京担任北京大学校长的公告。

此时的胡适,正被围困于北平城内,清华大学教授吴晗主动找到胡适,劝说道:“先生,毛主席向我许诺,只要您留在北平不走,就可以让您出任北京图书馆馆长。”

胡适冷哼一声,不屑道:“我可不相信他们那一套。”

说完,胡适就拿起早已准备好的行李,公然拒绝毛泽东的挽留,乘坐飞机前往上海,搭威尔逊轮前往他心心念念的“自由美利坚”。

在此之前,毛泽东已经给了胡适好几次机会,却依旧未能将他留下,见胡适离国,毛泽东无可奈何地叹道:“把他从统战名单中除名吧!”

说完这句话,毛泽东踱步到窗前,看着窗外郁郁葱葱的松柏,喃喃自语道:“曾经,他是我最仰慕的楷模……”

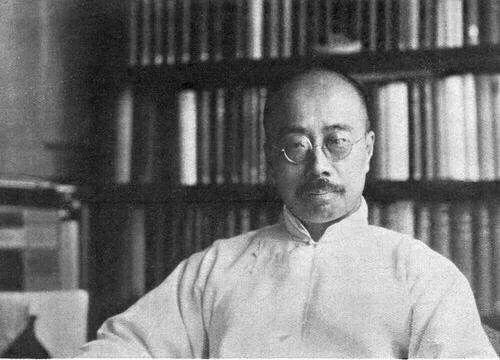

图|毛泽东

一、你是我最仰慕的楷模当你问起二十多岁的毛泽东他最爱看的书籍报刊是什么,他一定会回答《新青年》,再问他最仰慕的人是谁,他同样会毫不迟疑回答——胡适、陈独秀。

在那段青葱岁月中,毛泽东曾非常仰慕胡适,在接受美国记者斯诺的采访时,他深情表白道:“在师范学校学习的时候,我就读过胡适、陈独秀主编的《新青年》,那时就非常钦佩他们,他们已经代替了梁启超和康有为在我心中的地位,成为了我最仰慕的楷模。”

彼时的毛泽东和胡适,一个是刚考入湖南湘乡县立高等小学堂的学生,一个是在美国留学、小有名气的学者,年纪仅仅相差两岁的胡适和毛泽东,此刻却是云泥之别。

历史上的民国,并不是小说中渲染的清新模样,一切都现实得令人窒息。

军阀割据、政治腐败、尊孔复古、土匪遍地,百姓生活在水深火热中,统治阶级喊着“共和”的口号,做的却是独裁统治的勾当。

眼看一个泱泱大国即将窒息,两个年轻人宛如一道惊雷,撕破了这片混沌,他们便是36岁的陈独秀与24岁的胡适。

1915年,陈独秀将科学比作“赛先生”,民主比作“德先生”,向全体青年呼吁要让这两位“先生”走出去,成为建设新国家的主力军。

为了宣传民主与科学的思想,《新青年》横空出世,当时刚从国外留学回来,通过哲学博士学位考试的胡适,回国担任了北京大学教授,并且在《新青年》上发表了《文学改良刍议》一文,打响了新文化运动的第一炮。

胡适是一个非常高明的人,他善于用通俗的语言来解释“民主科学”这个宏大的话题,他认为“文言文是半死的文字,唯有白话是活的语言,白话文学是文学史的正宗,要用白话来创造活的文学、人的文学”。

在“新青年”的带领下,没过几年时间,白话的报刊就如雨后春笋般涌现,白话诗歌、小说、戏剧、散文,不断创新出现。

那时,胡适是国内最年轻的北大教授,身为青年的他,却做了全国青年的导师,在他的影响下,一代中国青年成长起来,在五四运动中爆发出了巨大的能量。

可惜,胡适不是一个彻底的革命者,他崇尚民主与科学,也崇尚西方的自由思想,他理解中国的国情,心里却惦记自由的空气,这种心态注定他最终将与革命背道而驰。

早在新文化运动之初,胡适就下定决心“20年不谈政治”,要在思想文艺的基础上,实现中国的革新。我们心中伟大的“五四运动”,却被胡适视为“新文化运动不幸政治化”。

二十八岁那年,胡适转身而去,与那些被他召唤起来走上街头、投身历史洪流的新青年分道扬镳。

图|胡适

反观毛泽东,没有出过国,更没有留过学,身为湖南省立第一师范学校学生的他,只是对他多灾多难的祖国爱得深沉!

毛泽东以“二十八画生”为笔名,在新青年上发表了《体育之研究》一文,这是毛泽东第一次在全国范围的报刊上发声。

陈独秀看完这篇文章后深受震撼,力排众议将毛泽东的文章发表在《新青年》第三卷第二号。

果然,此文一经公开,迅速在青年群体中引起巨大反响,“二十八画生”的名号响遍中国,可提起毛泽东本人,也只有几位恩师称赞他一句孺子可教。

胡适自然也对这位“二十八画生”深感好奇,希望可以和对方见一面,在杨昌济的引导下,胡适、毛泽东两个先后走在历史顶流的人得以相见。

1917年,章士钊向北大校长蔡元培推荐杨昌济到北京出任伦理学教授,蔡元培久闻“板仓先生”大名,二话不说便以校长名义邀请杨昌济来北京就任。

第二年春天,杨昌济携妻儿老小来到北京生活,与胡适成为同事,同年夏天,毛泽东带领“驱张代表团”坐火车离开长沙奔赴北京,这也是毛泽东第一次来北京。

毛泽东一到,杨昌济就将他接回自己家中,与蔡和森住在自家前院的一间客房里,得知毛泽东囊中羞涩,杨昌济又向北大图书馆主任李大钊介绍毛泽东担任助理员,虽然每月只有8元的工资,但总算解决了温饱问题。

图|杨昌济

当时胡适每月有280元的工资,在学校附近租了一个有九间正房,两间套房的院子,光房租每月就要20大洋。

虽生活贫寒,但毛泽东依旧乐在其中,因为他终于有机会接触他心中的“两位楷模”——陈独秀、胡适。

二、胡适对毛泽东的影响那时,陈独秀身为北大文科学长,十分恣意潇洒,也因此惹来不少非议,低调内敛的胡适则广受学生、同事好评。

季羡林曾这样评价过胡适:“他总是带着笑容,对人亲切随和,对教授、职员、学生、哪怕是工友,都是这样,从未见他摆出教授架子。那时北大经常会召开教授会,学生与胡适共坐一桌,却没有任何局促之感,反而如沐春风。”

“他是一个幽默的人,活泼有趣,有一次召开教授会,杨振声先生将家中名贵古画拿来与大家共同欣赏,他将画卷缓缓展开置于桌上,胡适见到后,突然站起身来将画卷卷入袖中,引得众人哄堂大笑。”

陈独秀与胡适,虽然同为新文化运动的领导人,但两人有很大的差别,陈独秀热血激情,是典型的革命者,胡适温润随和,适合做儒雅的学者。

不过,身为学者,难免会有些学者的傲气,那时的毛泽东连北大的学生都算不上,只是一个旁听生,可他依旧希望得到胡适的教诲,便主动与胡适接触。

毛泽东依据胡适1920年发表的一个演讲写了一篇文章,请求胡适审定改正。

胡适答应了,毛泽东为此欣喜万分,几天后,毛泽东来到胡适家中取改好的稿子,胡适恃才自傲,提出了不少批评,字里行间都流露出一种来自西方学者的自负。

即便如此,毛泽东也没有生气,反而虚心接受胡适的一切批评。

在北大图书馆勤工俭学的毛泽东,想尽办法挤出时间跑去旁听胡适的课,还在杨怀中先生的介绍下,与胡适讨论新思潮的问题,与心心念念的适之先生相对而坐,毛泽东打起十二分精神,将所有谈话内容都记在了脑子里。

在毛泽东寻求救国真理的那些年里,胡适和陈独秀成为了他的指路明灯,为毛泽东提供了许多灵感。

1918年,毛泽东、蔡和森等人在长沙创立以“改造中国和世界”为宗旨的新民学会,学会成立没多久,会员中的一些有志青年,便萌生了向西方寻找救国真理的愿望。蔡元培,吴玉章等人更是在北京发出号召,积极组织青年学生到法国勤工俭学。

毛泽东为了将这些人送出国,连续七八个月都将自己的时间和精力花费在留法勤工俭学的组织和准备工作上。就在法国邮轮即将启航的前几天,毛泽东却突然向大家宣布他不去法国了。

众人问他原因,毛泽东笑着解释道:“我觉得你们都去外国,那总要有人留在本国,研究本国的问题,我认为我对自己的国家还不够了解,所以我愿意将时间花费在本国。”

后来毛泽东给周世钊写了一封信,才说明了自己放弃留学的原因。他在信中写道:“中国出过国的不下几十万,好的实在很少,大多数人回国后,仍旧糊糊涂涂、莫名其妙,我问过胡适之,他也支持我的想法。”

图|周世钊

除此以外,这一年还爆发了“问题与主义”之争,胡适虽然不想谈政治,但此时也无法完全回避,他提出了“不要空谈主义,而要研究问题”的观点。

当时的文人嘴里,张口闭口都是主义,什么无政府主义、民生主义、社会主义,即便是社会主义也是有好几种类别,什么马克思的社会主义,皇室中心的社会主义,基督教社会主义等等,光是分清这些主义就弄得人头昏脑涨,所以对没上过几天书的工人和农民来说,这些主义完全就是“假大空”。

胡适认为这些“纸上主义”是很危险的,中国的知识分子将“主义”当成了他们不负责任、自欺欺人的梦话。

毛泽东还是比较赞同胡适观点的,也认为应该多研究些问题,于是毛泽东在湖南长沙组织了一个问题研究会,专门用来研究各个急需解决的问题,比如孔子问题,经济自由问题,国际联盟问题等等。

其中又细化到教育、子女、劳动、实业、交通等多个方面,这些繁琐的问题成了毛泽东的一个绊脚石,为了弄清楚这些问题,毛泽东只能留在国内。

但不论是哪个原因,都可以证明毛泽东曾经在许多方面都深受胡适影响。

五四运动后,毛泽东接触到了马克思主义,并且成为了一名坚定的共产主义者,在他心中,胡适成了有民主性的、非革命的大民主派。

后来毛泽东创办《湘江评论》,胡适鼎力支持,将其称作《每周评论》的“小兄弟”,为毛泽东造势。

这一年,毛泽东发表了《民众的大联合》这篇经典宏文,胡适看过后,在《每周评论》中对这篇文章作出了高度的评价,晚年的胡适还曾在文章里盛赞“我的学生毛泽东,是共产党里白话文写得最好的”。

1920年1月,寒冬料峭时节,毛泽东亲自登门拜访胡适。此行正是为了在北京酝酿筹备湖南工读互助团之事,由于缺乏实践经验,毛泽东先去找胡适请教。

两人见面后,毛泽东将自己的想法和盘托出:“我想的是,我们在长沙创办一种新的生活,邀请志同道合的同志,办一个自修大学,我们就在大学里实行共产的生活。”

自修大学的概念是胡适提出的,他非常支持毛泽东的想法,并且利用自己的社会关系,为毛泽东提供了许多帮助。

可以肯定的是,青年毛泽东曾经将胡适看作楷模,他的革命方向也深受胡适思想影响。胡适也非常欣赏毛泽东,并且为毛泽东提供了许多助力。

只可惜胡适太过热爱民主和自由,未能理解共产主义真谛,道不同不相为谋的两人,最终还是分道扬镳。

图|胡适

三、把他从统战名单中除名1945年4月25日,宋子文、胡适、董必武等一批知名人士组成极具外交影响力的中国代表团,出席美国旧金山联合国制宪会议,董必武代表共产党一方,希望能够争取到国际对共产党合理合法存在的支持。

代表团前脚刚走,蒋介石就派出傅斯年、章伯钧等人访问延安,希望可以开创国共合作新局面。

不得不说,蒋介石真是一个擅长将“感情”变成“筹码”的人,他派傅斯年去延安,就是因为傅斯年和毛泽东在北大时曾是故交。

老友见面,自然有说不完的话,陈年往事、文学艺术、国内政治、国际局势……两人大谈特谈,毛泽东还通过傅斯年对远在美国的胡适转达了自己作为一名学生,对老师的问候。

但是傅斯年却不这样认为,他认为毛泽东就是在利用他通过胡适来争取美国对共产党的认可,共产党“咄咄逼人”的政治作风与民主自由思想是相违背的。

傅斯年和胡适都是天真的人,两人都崇尚科学革命、思想革命,反对武装革命,可毛泽东不一样,他知道这样“温水煮青蛙”式的革命救不了中国,唯有剥皮断骨,中国才能置之死地而后生!

所以胡适理解不了毛泽东,也理解不了共产党,一心向往英美式的“自由”!

8月22日晚,董必武结束一天的繁忙工作,拖着疲惫的身躯上门拜访胡适,胡适依旧是一派学者作风,张口闭口就是《淮南子》,讲什么“无为而治”,还要求共产党解散军队,按照美国的想法,走和平议会道路。

胡适天真单纯的书生想法,就连一向能言善辩的董必武都不知该如何劝说。

此时的胡适,不再是当年那个高举“新文化运动”大旗,一心为广大劳苦大众奋斗的革命者了,他成了一个典型的英美自由民主主义分子。在他眼里,只有国民党才可以民主建国,他的心,也早已偏向了美国、偏向了国民党。

这一年9月,胡适出任北大校长,彻底投入了国民党的拥抱,蒋介石、孙科等人热烈欢迎胡适的到来,国共两党开战在即,胡适的选择无疑是与人民为敌!

从此以后,胡适再也离不开蒋介石的庇护了。

图|蒋介石

1946年11月,胡适不顾众人反对,出席了所谓的“国大”,并出任了大会执行主席,通过了蒋介石炮制的《中华民国宪法草案》,为蒋介石所谓的民主政府捧场,他英美式的政治理想正好为蒋介石所用。

在接下来的两年时间里,胡适彻底被蒋介石洗脑,从一个坚定的民主派逐渐转变为顽固的反动分子。

傅作义举行华北剿总演讲时,胡适站在演讲台上大谈特谈,说什么“共产党苦苦支撑”、“和比战难”,还将蒋介石发动的内战比作是一场“圣战”,用了许多恶毒之语攻击共产党和人民军队,胡适彻底走上了与共产党决裂的道路。

1948年11月,北平城危,人民解放军兵临城下,将北平团团包围,却迟迟不进攻,而是用电台一遍又一遍广播我军优待俘虏的政策,和呼吁胡适留在北平继续担任北京大学校长的公告。

清华大学教授吴晗主动来到解放区面见毛泽东,将北平地下斗争与高校情况向毛泽东一一汇报,毛泽东听过后,对他许诺道:“只要胡适不走,就可以让他出任北京图书馆馆长。”

吴晗将这句话原封不动告诉胡适,胡适却不以为然,还警告吴晗:“不要相信他们那一套。”

毛泽东和党中央三番五次给胡适机会,争取胡适投入人民阵营怀抱,可胡适不仅拒绝,还与人民越走越远。

解放军进北平前,胡适乘坐飞机前往上海,搭威尔逊轮回到了他心心念念的“自由美利坚”,胡适离开后,毛泽东叹息不已,无可奈何下令:“把他从统战名单中除名吧。”

事情到这里并没有结束,胡适流亡到美国后,依旧将民主和人权当作自己的挡箭牌,与社会主义作斗争,疯狂诋毁新中国,还在国际社会上大肆吹捧蒋介石。

由于胡适在海外具有极高的影响力,所以他的一言一行足以在国际社会上掀起轩然大波,毛泽东自然不能坐视不理。

图|胡适

1950年5月,胡适的老朋友陈垣在《人民日报》上发表一份公开信,劝说胡适正视现实,回到新青年中,回到人民阵营。但胡适不仅不听劝,还发表了一份公开信公然对抗。

9月22日,香港《大公报》刊登了一则胡适小儿子的文章,文章中写道:“今天我受了革命的教育,再也不怕历史上的大山了。我明确了他(指胡适)是反动阶级的忠臣、人民的敌人,我宣布与他脱离父子关系。”

作为一个父亲,被自己的儿子这样教育,胡适内心痛苦不堪,然而,儿子对父亲的背叛也只是大陆对胡适批判的一个开始。

1951年,北京大学文、法两个学院就胡适思想问题展开讨论,随后中文、哲学、史学、图书馆4个系联合举行了一场“控诉胡适罪行”大会,胡适曾经的朋友、学生都站在人民阵营接受马列主义,批判胡适的资产阶级思想。

胡适众叛亲离的下场真是罪有应得,可对这位曾经的楷模,毛泽东始终心存善念。

1956年,毛泽东在怀仁堂宴请全国政协知识分子代表时,曾公开对众人说:“胡适真顽固啊,我们给他带了好几次信,也不知道他有什么舍不得,说实话,新文化运动有他的功劳,我们不能一笔抹黑。”

一年后,毛泽东又派人给远在美国的胡适写信,劝他回大陆看看,由于信中有些语句的言辞有些激烈,引起了胡适的反感,他看过后不仅没有回复,还将这封信交给中国台湾司法行政部调查局作为研究资料。

胡适失去了最后一次中共授意他回大陆的机会,以至于后来葬身台湾岛,未能叶落归根。

图|晚年的胡适身在美国

后来,胡适在纽约做过胃溃疡手术后,曾立过一份遗嘱,他仍旧对国民党心存幻想,说什么“光复大陆后,北大成为自由大学,将自己留在北平的102箱书捐给北大”。

胡适将这份学者的自傲和固执,一直保持到了他生命的最后。

,