所谓的“霸” 就是伯,按照读音转为霸,也称方伯,即诸侯之长,主要职能就是会盟诸侯、尊天子,实际上是为了挟天子以令诸侯。

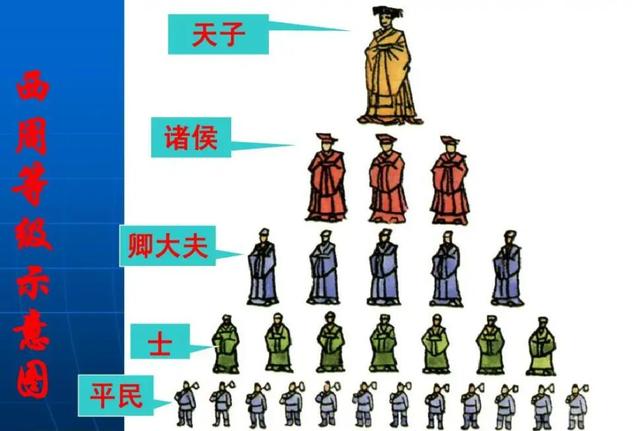

周平王东迁洛邑之后,历史进入到春秋时期,由于周王室实力日渐下降,已经到了自保尚且艰难处境,哪里还有心思和能力掌管诸侯列国。于是,各诸侯致力于发展本国政治、经济、军事的同时,另一方面对外用兵,相互攻伐,拓展控制区域,一时间实力大增。据《纲鉴易知录》收录的记载:“平王立,东迁于洛邑,避戎寇也。是时周室衰微,诸侯强并弱,齐、楚、秦、晋始大,政由方伯。”在此背景下,诸侯霸主的出现正中周天子下怀,既可以借由霸主的力量管理诸侯列国,还能维持周天子的威严。到春秋时期,历史上先后出现了五个称霸的诸侯,我们称之为“春秋五霸”。

关于“春秋五霸”的说法很多,最具代表性有两种:一种说法认为他们是齐桓公、宋襄公、晋文公、秦穆公、楚庄王。此外还有另一种说法认为他们是齐桓公、晋文公、楚庄王、吴王阖闾、越王勾践。

一、什么样的才称得上霸主

关于上述诸侯,一一查阅相关史料得知,他们之中或天子命为伯,或天子赐胙,或问鼎中原,或赐金鼓以示庆贺。所以从周天子对诸侯欲霸行为的反应角度看,真正意义上的“春秋五霸”仅有齐桓公、晋文公、秦穆公、越王勾践、楚庄王。详细如下:

1、齐桓公

据《史记》记载:三十五年夏,会诸侯于葵丘。周襄王使宰孔赐桓公文武胙、彤弓矢、大路,命无拜。

上述记载是说,齐桓公三十五年夏,齐桓公召集诸侯在葵丘会盟。周襄王因齐桓公带头支持自己继位,便派宰孔赐给齐桓公文武胙、彤弓矢以及天子车马,这是周天子对于诸侯的最高奖赏。

齐桓公不愧为“春秋五霸”之首,久居霸主之位,齐桓公竟然产生了封禅泰山的想法,可见实力绝非一般。那时诸侯列国的情况是,晋献公已死,晋国发生内乱,秦穆公立公子夷吾做了晋国国君,齐桓公也派兵参加平定晋国内乱。而周天子实力依旧不强,已经失去了天下共主的威严,而齐、晋、楚、秦在众多诸侯国中实力强大。由于晋国内乱,秦国偏居西部路途遥远,楚王忙于收服邻国,且以蛮夷自居,得不到中原诸侯国的拥戴,在此情形下齐桓公成为中原霸主的不二人选。

据《史记》记载:是时周室微,唯齐、楚、秦、晋为强。晋初与会,献公死,国内乱。秦穆公辟远,不与中国会盟。楚成王初收荆蛮有之,夷狄自置。唯独齐为中国会盟,而桓公能宣其德,故诸侯宾会。於是桓公称曰:“寡人南伐至召陵,望熊山;北伐山戎、离枝、孤竹;西伐大夏,涉流沙;束马悬车登太行,至卑耳山而还。诸侯莫违寡人。寡人兵车之会三,乘车之会六,九合诸侯,一匡天下。昔三代受命,有何以异於此乎?吾欲封泰山,禅梁父。”

2、晋文公

据《史记》记载:五月丁未,献楚俘於周,驷介百乘,徒兵千。天子使王子虎命晋侯为伯,赐大辂,彤弓矢百,玈弓矢千,秬鬯一卣,珪瓚,虎贲三百人。晋侯三辞,然后稽首受之。周作晋文侯命:“王若曰:父义和,丕显文、武,能慎明德,昭登於上,布闻在下,维时上帝集厥命于文、武。恤朕身、继予一人永其在位。”於是晋文公称伯。

上面这段说的是晋楚大战之后,晋文公将俘获的楚国兵马部分献给周天子,以显示晋国的实力,得到周天子认可、赏赐,并派特使命晋文公为方伯。

晋文公是一位具有传奇色彩的霸主。他被迫流亡在外十九年,辗转流浪八国,至六十二岁才即位为晋国国君。即位之初,留给晋文公的是一副烂摊子,他励精图治,发展生产,在短期内实现了富国强兵,晋文公五年即被周天子命为伯。

3、楚庄王

据《史记》记载:八年,伐陆浑戎,遂至洛,观兵於周郊。周定王使王孙满劳楚王。楚王问鼎小大轻重。

楚庄王身居江南,他经历了平定内乱,然后又以迅雷不及掩耳的手段灭掉了庸国,由此楚国无论内政还是外部竞争环境均趋于稳定。于是,雄才大略的楚庄王手握楚国强大的资源,在此背景下萌发了称霸中原的想法也在情理之中。此时,晋文公虽然已经去世,但是中原诸侯仍以曾经的霸主晋国实力最强。晋国西边抑制了此时尚属沉默的秦国,向东控制了齐国。

当时晋国的情况是,权臣赵宣子赵盾把控国中大权。而晋灵公毫无仁君之相,对内他鱼肉臣民,对外言而无信。晋国由此国内统治不稳,国际威信也日益下降。逐渐成年的晋灵公与权臣赵盾矛盾日渐突出,以至于到了水火不容的地步。楚庄王敏锐地觉察到这是天赐良机助其北上称霸,经略中原。

据历史记载,楚庄王六年,楚国又集结精锐开始了讨伐宋国的军事行动。此次出征,楚国一举摧毁了宋国的有生力量,并且斩获颇丰,据说有战车五百辆。这一次,楚国收拾了晋国的传统盟国宋国,也从另一个角度测试了晋国的实力,测试了晋国对于楚国入主中原的态度。

接下来我们要交待一下此时居住在周王室身边,也就是洛邑附近的一个游牧部落,它就是陆浑戎。陆浑戎原来居住在西北,以游牧为生,后来被强制迁徙到洛阳附近。这个陆浑戎在洛阳居住的一百多年间,曾经跟春秋时期多位有为之君有过交锋,他们分别是秦穆公、晋文公和楚庄王。话说楚庄王八年,楚国大举讨伐陆浑戎,到达周王室的洛邑地区。楚庄王自视力量强大,决定秀秀肌肉,在洛邑郊外组织了一次阅兵。这个时候的周天子是周定王,他派遣王孙满作为周天子的特别代表犒劳楚庄王。宴会期间,楚庄王暴露了他的自大,他向王孙满询问了九鼎的大小、轻重。

4、秦穆公

据《史记》记载:三十七年,秦用由余谋伐戎王,益国十二,开地千里,遂霸西戎。天子使召公过贺缪公以金鼓。

上面这段说的是,秦穆公任用由余经略西戎,并且硕果累累。鉴于秦穆公的称霸西戎的功绩,周天子派特使赐秦穆公金鼓,以示嘉奖。

秦穆公即位之初,恰逢齐桓公主持会盟,称霸诸侯之时。这在一定程度上激发了秦穆公带领秦国富国强兵称霸中原的野心。秦穆公善于发现人才,以五张羊皮兴师动众地从楚国换来了陪嫁老奴隶百里奚,并将国政全权委托,赐号五羖大夫。之后,在百里奚的举荐下又重用了蹇叔,以及蹇叔的儿子西乞术、白乙丙和百里奚的儿子孟明视。在他们的辅佐下,秦穆公击败了晋国,俘虏了晋惠公,并协助晋公子重耳回国即位,成就了一代霸主晋文公。

秦穆公二十二年,秦周襄王的弟弟王子带借助翟人赶走了周襄王。据《史记》记载:二十五年,周王使人告难于晋、秦。秦缪公将兵助晋文公入襄王,杀王弟带。

晋文公去世以后,秦穆公趁机进军中原,秦晋关系也由原来的秦晋之好转为秦晋对抗。但是秦穆公此后两次对晋国的军事行动均以失败告终,落得西乞术、白乙丙、孟明视三将被俘,全军覆没。

当次生死存亡关头,秦穆公审时度势,调整了国家战略拓展方向,大胆起用出身戎狄的谋臣由余经略西戎,最终称霸西戎。

5、越王勾践

据《史记》记载:勾践已平吴,乃以兵北渡淮,与齐、晋诸侯会于徐州,致贡于周。周元王使人赐勾践胙,命为伯。勾践已去,渡淮南,以淮上地与楚,归吴所侵宋地于宋,与鲁泗东方百里。当是时,越兵横行于江、淮东,诸侯毕贺,号称霸王。

越王勾践乘着一举灭掉吴国的威风带兵北上渡过淮河,在徐州大会齐、晋诸侯,并给周天子带去了慰问礼品。此时的周天子周元王给越王勾践上天子胙,称越王勾践为“伯”。

二、欲霸不成即是称霸未遂

宋襄公、吴王阖闾只能称得上“称霸未遂”,跟霸主不沾边。我们读历史可以看看人家那几个,比如齐桓公、晋文公、越王勾践等等周天子都赐过胙的,而且被称为伯。宋襄公、吴王阖闾只能说欲霸,想霸,仅此而已。

1、宋襄公八年,齐桓公去世,宋襄公亲眼目睹了齐桓公称霸期间是何其威风,于是想学着齐桓公的样子称霸诸侯。宋襄公十二年春,宋襄公在鹿地首次会合诸侯,齐国、楚国国君相聚在一起,宋襄公以盟主之位自居,引起齐国国君和楚成王的不满。令人没想的是宋襄公又自做主张,没有经过齐国、楚国的同意就约定当年的秋天再次在盂地会合诸侯。

宋襄公的哥哥公子目夷劝他说,宋是小国,小国要争当霸主会招来灾祸的,但宋襄公不听。在去盂地会盟前,公子目夷又劝宋襄公要他带上军队,以防有变,众人皆知楚国人向来是不讲信用的。

宋襄公说:“此次会盟是我自己提出来不带军队的,与楚人已约好,怎能不守信用呢?”于是,讲信用的宋襄公,还真的不带军队去赴会。

到了约定的日子,楚、陈、蔡、许、曹、郑等六国国君还真的都来了。但是讲信用的宋襄公哪里知道,楚国已经埋伏了军队。宋襄公和楚成王为了争当诸侯霸主而发生争执。在此关键时刻,楚成王可不惯着宋襄公的性子,突然下令抓了宋襄公,而且把他带回楚国关押起来,以备攻打宋国的时候派上用场。同年冬季,诸侯在薄地会盟时,在鲁僖公的调停下,宋襄公才被释放。宋襄公想借助他国力量称霸企图破灭。

据《史记》记载:八年,齐桓公卒,宋欲为盟会。十二年春,宋襄公为鹿上之盟,以求诸侯於楚,楚人许之。公子目夷谏曰:“小国争盟,祸也。”不听。秋,诸侯会宋公盟于盂。目夷曰:“祸其在此乎?君欲已甚,何以堪之!”於是楚执宋襄公以伐宋。

宋襄公一心想当盟主,却被楚国给弄成泡影,还被俘虏。如此奇耻大辱让宋襄公恨之入骨,可是恨也没有用,谁让宋国实力不济呢。收拾不了楚国,可以拿楚国的盟邦小国撒气,于是宋襄公迁怒于郑文公多事,竟然敢提议尊楚王为盟主。此时,郑文公紧紧地依靠在楚国周围,还向楚国行朝礼。宋襄公闻知此事火冒三丈。宋襄公十三年,宋国以倾国之兵讨伐郑国。郑文公赶紧派人向楚国告急。楚成王闻讯,回复郑文公说:“楚国、郑国犹如父子,我楚国对待郑国也要向自己的家人一样,郑国有难,楚国一定会伸出援助之手。”

楚国大夫成得臣认真分析了国际形势,献计说:“此时救郑不如伐宋。”楚王问:“此话怎讲?”成得臣说:“如今宋襄公自不量力,出兵伐郑,国内必定空虚,我们乘虚而攻之,必定取胜。如果宋襄公回兵自救,我们沿途设伏,以逸待劳,岂不是胜券在握。”楚王认为此话很有道理,就命成得臣为大将,斗勃为副将,兴兵伐宋。

讲到这里,不由得要说两句,也许是齐国孙膑太过于出名了,所以“围魏救赵”千百年来一直为大家所熟知,我们再看看刚才楚国成得臣的这个“伐宋救郑”不就是最早版的“围魏救赵”么?

楚国派大将成得臣率兵向宋国国都发起攻击。战争的发展果然按照成得臣设想的那样,宋襄公担心国内有失,只好从郑国撤退,双方的军队在泓水相遇。楚军开始渡泓水河,向宋军冲杀过来。目夷说:“楚兵多,我军少,趁他们渡河的时候消灭他们。”宋襄公却说:“我们是仁义之师,不能趁人家渡河攻打。胜之不武。”楚军过了河,开始在岸边布阵,目夷可问宋襄公是否以进攻了。宋襄公却说:“不急,等他们列好阵,我们再打。”等楚军布好军阵,一阵冲杀。结果宋军惨败,宋襄公也被楚兵射伤了大腿。

宋军吃了败仗,损失惨重,都埋怨宋襄公不听公子目夷的意见。宋襄公却教训道:“一个怀有仁德之心的君子,作战时不攻击已经受伤的敌人,同时也不攻打头发已经斑白的老年人。尤其是古人每当作战时,并不靠关塞险阻取胜,寡人的宋国虽然就要灭亡了,仍然不忍心去攻打没有布好阵的敌人。”看来人家宋襄公真是个仁义之人,战争一触即发,仍然不忘仁义。历史上也称“泓水之战”为“宋襄公之仁”。

“泓水之战”之后,宋襄公因伤去世。宋襄公称霸不成反而身死。

据《史记》记载:十三年夏,宋伐郑。子鱼曰:“祸在此矣。”秋,楚伐宋以救郑。襄公将战,子鱼谏曰:“天之弃商久矣,不可。”冬,十一月,襄公与楚成王战于泓。楚人未济,目夷曰:“彼众我寡,及其未济击之。”公不听。已济未陈,又曰:“可击。”公曰:“待其已陈。”陈成,宋人击之。宋师大败,襄公伤股。

十四年夏,襄公病伤於泓而竟卒,子成公王臣立。

2、吴王阖闾登上王位之后,开始谋划为吴国开疆扩土。公子光(也就是吴王阖闾)正是得到了伍子胥的帮助才有机会登上吴国王位。即位之后,伍子胥又向吴王阖闾推荐了军事家孙武。可以说,此时的吴国是人才济济,一直在积极谋划准备随时用兵邻国楚国、越国,只等着吴王阖闾一声令下就可以横扫邻国。

吴王阖闾九年,吴王阖闾找来了他的心腹大臣伍子胥和爱将孙武。伍子胥和孙武建议利用楚国大将子常十分贪婪、无耻,仗着楚国强大,总是欺负他国,弄得唐国、蔡国都很讨厌他。如果讨伐楚国,可以先联合唐国、蔡国,孤立了楚国。吴王阖庐立即下令照此办理。一切办理妥当,吴国全军出动,与之前约定好的唐国、蔡国一起去讨伐楚国。

大军一路浩浩荡荡来到了汉水边上。此时的楚国也得到了消息,出兵迎击吴、唐、蔡联军,双方大军隔水摆开阵势准备开战。这个时候,一个关键的小人物出场了,他就是吴王阖闾的弟弟夫概,这家伙立功心切,准备表现一把。夫概向吴王阖闾请战,吴王阖闾没有答应他。夫慨还真是铁了心了,不让出征不罢休,最终阖闾同意他出征,他率领部属五千人一举突袭了楚军,楚军被打了个措手不及,落荒而逃。看此情形,吴王阖闾一声令下,纵兵追击,一直到了楚国的郢都,五战五胜。楚昭王吓得连忙放弃郢都,跑到了郧。吴王阖闾如愿以偿占领了郢都。

吴国的胜利极大地震动了诸侯列国,尤其是楚国的邻国。他们担心楚国此举打破了诸侯列国的力量平衡。这其中就包括秦国,秦国也十分担心吴国的强大对自己不利,就在秦国发愁没有机会出兵干预的时候,他们等来了楚臣申包胥向秦国求救。秦国为了把出兵的理由做的更充分一些,没有立即答应楚国的救援请求。于是才招来了楚国申包胥大夫在秦国宫廷不吃不喝大哭七日。秦军与楚军会合一举打败了吴王阖闾的弟弟夫概。

正当吴国用兵楚国的时候,越王趁吴国出兵,国内空虚的机会,讨伐吴国。夫概先有败兵秦楚联军,后又看到越国参战,吴王阖闾插翅也飞不回吴国了。夫概开始动歪脑筋,立即带着所属残兵败将回到吴国,自立为王,过了一把瘾。

吴王阖闾听说夫概竟然回国自立为王了,而自己还在前方与楚、秦、越作战,气的不知道是该哭还是该笑。夫概真是小看了他的哥哥吴王阖闾。吴王阖闾立即带着兵马杀回吴国。屁股还没坐稳的夫概吓得屁滚尿流,一路向楚国逃亡而去。

据《史记》记载:三年,吴王阖庐与子胥、伯嚭将兵伐楚,拔舒,杀吴亡将二公子。光谋欲入郢,将军孙武曰:“民劳,未可,待之。”四年,伐楚,取六与灊。五年,伐越,败之。六年,楚使子常囊瓦伐吴。迎而击之,大败楚军于豫章,取楚之居巢而还。九年,吴王阖庐请伍子胥、孙武曰:“始子之言郢未可入,今果如何?”二子对曰:“楚将子常贪,而唐、蔡皆怨之。王必欲大伐,必得唐、蔡乃可。”阖庐从之,悉兴师,与唐、蔡西伐楚,至于汉水。楚亦发兵拒吴,夹水陈。吴王阖庐弟夫概欲战,阖庐弗许。夫概曰:“王已属臣兵,兵以利为上,尚何待焉?”遂以其部五千人袭冒楚,楚兵大败,走。于是吴王遂纵兵追之。比至郢,五战,楚五败。楚昭王亡出郢,奔郧。

十年春,越闻吴王之在郢,国空,乃伐吴。吴使别兵击越。楚告急秦,秦遣兵救楚击吴,吴师败。阖庐弟夫概见秦越交败吴,吴王留楚不去,夫概亡归吴而自立为吴王。阖庐闻之,乃引兵归,攻夫概。

交待了吴楚之间的战事,再来说说吴越之间的恩怨情仇。吴、越两国山水相邻,长期的邻里关系,也让两国上至国君、大夫,下至平民百姓有着许许多多的恩怨情仇。吴王阖闾十九年夏,越王允常去世,吴王阖闾早早就听说了这件事,这极大地刺激了他的神经,并为此在积极准备着。大家不禁要问,越国国君去世,吴国国君准备什么?他是想趁火打劫,趁越国大丧,越国国君交替之际出兵越国。再看看人家越国是怎么应对的,越国新君越王勾践集结了大批敢死之士对吴国实施了自杀式袭击,令吴国将士心惊胆战。俗话说,光脚的不怕穿鞋的,越国这也是无奈之举。经此一劫,吴国大军瞬间被恐惧笼罩着。最后双方在檇李展开了大规模交战,结果吴国大败,吴王阖闾也被乱箭射中,并且不久之后就去世了。吴国历史上的一代雄主吴王阖闾因为一时的贪欲,就这么草草收场离开了人世。吴王阖闾临死的时候,拉着太子夫差的手,留下遗言:“你可一定要记得给我报仇啊。”

据《史记》记载:十九年夏,吴伐越,越王句践迎击之槜李。越使死士挑战,三行造吴师,呼,自刭。吴师观之,越因伐吴,败之姑苏,伤吴王阖庐指,军却七里。吴王病伤而死。阖庐使立太子夫差,谓曰:“尔而忘句践杀汝父乎?”对曰:“不敢!”三年,乃报越。

据《史记》对吴王阖闾的记载来看,终吴王阖闾一世,他用兵的方向在楚国、越国,而且大有斩获。至于吴王阖闾称霸的事情,我们仅在《吴越春秋》看到如下记载:“当此之时,吴以子胥、白喜、孙武之谋,西破强楚,北威齐晋,南伐於越。”但是,本人仍然倾向于其霸权需要获得周天子认可,至少也要像楚庄王那样于周郊练兵为周天子重视。

由此来看,吴王阖闾与宋襄公一样苦命终其一生未能实现人生理想,欲霸未霸。

,