打电话给废品收购人员,分分钟就会处理掉这些书,干净利落,片甲不留。但这样对待也太随意太绝情了。藏书变成废纸,即使再生为新纸,也不应当是它们今天的命运。

让多年收藏的心血来到图书馆,沿着书架铺成得道路保存或流通起来,输送更多养分给读者,才应当是给予藏书最好的待遇吧。如同给成年的女儿找个好人家嫁了,从此不再担忧她的人生。

今年我们逸夫图书馆发起捐赠老课本倡议,欢迎师生、校友和社会各界人士为图书馆捐赠藏书。倡议一俟发出,即使处在疫情时期,仍然有许多对图书馆有着深厚感情的人,想办法捐出自己珍爱的藏书。

听到许多老教师要捐书时,图书馆人特别兴奋,报告给我这些好消息,我和他们一样高兴。秋天来临时,不只可以采摘枝头硕果,还可以获取图书的丰收。这条路上,我们不仅不孤独,还有许多同道挚爱。

然而,也是万万没想到,在这些藏书里,偶遇故人遗迹,我心痛又欣慰,一时百感交集。

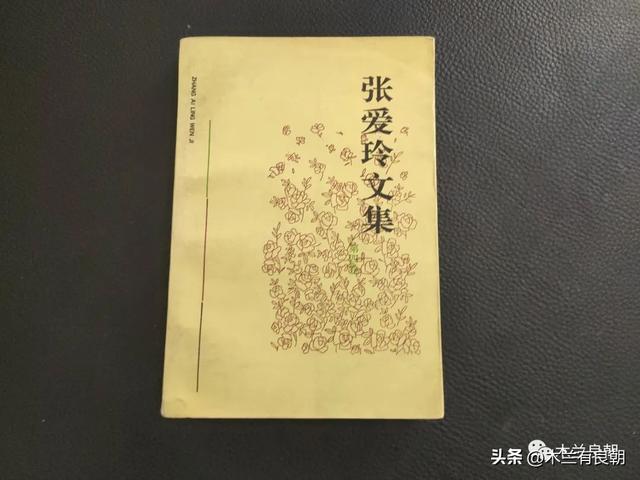

早晨,光线黯淡的办公室里,一位老师捐来的六十本书,在窗台上被摆放得齐齐整整,它们发出的光芒,瞬间就吸引了我。出于中文专业的敏感,我一下就抽出了一本《张爱玲文集》。

轻轻翻开,仅仅看了一眼,周遭墙壁门窗桌椅吊灯绿植就立刻隐身不见,狂风骇浪却齐齐呼啸着奔涌而来。我被淹没在万千感慨的汪洋之中,久久不能游出来。

只见书的扉页上写着:“范伟1997.5.18购于风入松。”

恩师已去世整整二十年,音容笑貌却如在目前。1997年,范伟(笔名范炜)老师在北大师从谢冕、洪子诚先生做访问学者,研究中国当代文学。彼时风入松书店刚刚成立两年,正成为北大学术养料集散地。杨振宁等学者都曾到风入松出席学术活动。范伟老师学术品位独到,阅读广泛,应当经常光顾风入松。这本书当时在白城也根本买不到。

扉页上的字娟秀中有骨感,每一个笔画都说明,那一时期,是她的黄金时代。

张爱玲说她父亲有在买来的书上写明购书日期地点的习惯,现在看这个习惯非常好,可以留住特定的记忆。寥寥数字,藏着一个故事。

有风吹过松林,听松涛阵阵......风入松是一个多么古雅的名字。范伟老师在世时,曾讲起过它的寓意。晋代嵇康曾作一首古琴曲名风入松,后成为词牌名和曲牌名。 风入松又名“松风慢”,一样美。

风入松书店当时是由北大王炜先生带领一批文人学者在1995年10月创办的,以学术书籍为主。书店位于北京大学南门东侧的北大资源西楼地下一层,周围有北大、清华、人大、北师大、北外等十几所国内著名高等学府。因此一经开业,即成为周边学人的精神家园。

2011年,因种种原因,风入松书店关闭了。当时范伟老师已经去世九年了,没有来得及赶上为它遗憾。一个纸媒的繁荣时代正日薄西山。这本来自风入松的书,辗转来到我们图书馆,就是对她对风入松最好的纪念。

白师校门口原来也有一个三味书屋,火了很多年。我在那里买过一套张爱玲散文集,和风入松这本一样,都是安徽文艺出版社出版的,只是不知有没有得到出版授权。

抚摸着泛黄的纸页,仿佛仍能感受到老师的恩泽。在目录上,还有用红色圆珠笔打下的勾,老师一定细细研读过文本。她不仅擅长写学术论文,还能写小说、散文,作为中文系的文选课教师,才华绝对是多面的。可惜老师英年早逝,只留给我们无尽的想念和遗憾。

王澍在《造房子》的序言《朴素为家》里写到:“钱钟韩校长是钱钟书先生的堂弟,是那个年代很特殊的人。他在欧美游学七八年之久,但没有在任何一所学校读完过,也没有取得任何一所学校的学位,他的时间主要花在了各个学校的图书馆里。”

可见在过去,一所大学的图书馆有多么重要。但是,我不相信也不愿意看到人们今天只会利用手机阅读而不能够高效利用图书馆资源。即使电子阅读大量替代了纸质阅读,一手资料和珍贵资源仍然存在于图书馆的心脏部位。一个愿意学习的人,可以没有学位没有职称,但不会没有专注读书,更不会没有真才实学。图书馆可以成为他的港湾,给他启航的梦想与动能。

愿师者的敏捷聪慧、专注勤勉和学养深厚得到有效传承。愿有更多学人,奉献自己所爱,让爱的利息无限加倍,烛照后人。

亲爱的老师,您正直忠耿,冰雪般聪明,更冰雪般纯洁,并以此映照混沌蒙昧。此刻,您一定在天国深怀慈悲回看人寰。这本留有您手迹的书,是一个媒介,联结古雅过去和超验未来。请相信,有我在,它一定会在图书馆得到精心保护的。

,